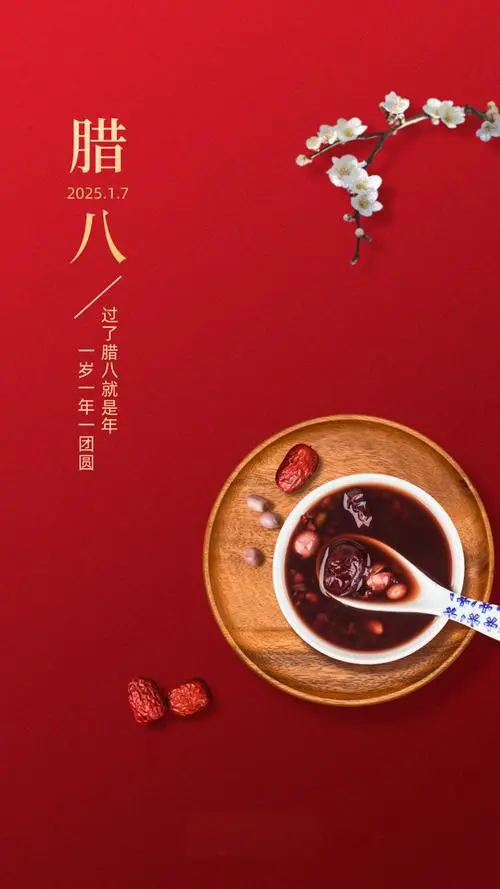

腊八一过,年的眉眼就真切了。空气里浮动的甜糯气息,像是从岁月深处飘来的信使,不紧不慢地敲着腊月的门。我守着炉上那口咕嘟咕嘟的砂锅,看各色豆米在乳白的汤里沉浮翻滚,忽然觉得,这熬的哪里是粥,分明是一锅稠稠的、缓缓流动的时光。

热气氤氲上来,模糊了窗上的冰花。朦朦胧胧间,仿佛有嘚嘚的马蹄声,从那一片乳白的雾气里由远及近地传来,起初是零星的,试探的,渐渐就汇成了潮水般的奔腾。是了,马年就要来了。

这腊八的香,便也似乎带了不一样的劲道。红枣的甜是温厚的,像老祖母摩挲了无数遍的枣木匣子;莲子的清苦是含蓄的,是文人袖中那缕不肯散去的墨韵;各样豆子的绵密,则扎实地沉淀在底里,是土地最本分的承诺。各种香气在慢火里交融、缠绕,最后都驯服地、服帖地融进那一片米油的醇厚里。这多像一幅关于岁月的隐喻——那些各自独立的、有棱角的昨日,在时间的文火下,终会熬出圆融的、可堪回首的滋味。

而“马”的意象,就在这时闯了进来。它不该是这粘稠宁静画面里的角色。它属于旷野,属于长风,属于腾空的跃动与飞扬的鬃毛。可此刻,这满屋的、安稳的、近乎停滞的甜香,却让我无端地想到了“跃”。不是外在的、肉眼可见的奔腾,而是一种内里的、蓄势的“跃”。是豆子在滚水里破裂时那无声的迸发,是香气挣脱锅盖束缚向满屋弥漫时那看不见的轨迹,是所有平凡的日子在“年”这个节骨眼上,心里头那份按捺不住的、想要“新”,想要“启程”的悸动。

这或许就是“腊八”与“飞马”最奇妙的相逢。在最沉静、最守成的古老仪式里,恰恰孕育着最蓬勃、最跃动的期许。我们慢火细熬的,是过往的沉淀与生活的暖意;而我们举碗祈愿的,却是未来的驰骋与腾跃。一静一动,一守一进,都在这一碗热粥里了。

粥熬好了。盛在青瓷碗里,稠得能立住筷子。热气拂在脸上,是真实的、踏实的暖。我捧着碗,像捧着一个温热的、正在孵化的梦。窗外,岁暮天寒,万籁似乎都收束了起来。但我知道,只要轻轻呼出一口气,那气便会化作白烟,有了形质,仿佛随时可以跨上一匹看不见的骏马,驰进那即将到来的、嗒嗒作响的春天里去。

腊八香飘,飘的是根脉里的眷恋;跃马心驰,驰的是天地间的憧憬。在这一刻,慢与快,旧与新,竟如此和谐地,在一碗粥里,达成了庄重的契约

举报