精华热点

精华热点 第四章 糖画龙

糖稀在青石板上流淌,像一条金色的小河。

卖糖画的老汉姓吴,巷子里的人都叫他“吴糖人”。他今年六十七了,手指关节粗大,布满了老年斑,但握着铜勺的手稳如泰山。勺里的糖稀是麦芽糖熬的,掺了蜂蜜和桂花,在冬日寒冷的空气里冒着甜丝丝的热气。

“丫头,想要个什么?”吴糖人眯着眼问婉儿。

婉儿咬着嘴唇想了半晌:“要一条龙。”

“龙?”吴糖人笑了,“龙可不好画,费糖。得加一文钱。”

青尘从怀里摸出两文钱,放在摊上的木盒里。那是他昨天帮西街粮店卸车挣的,原本想攒着买本旧书。

吴糖人收了钱,铜勺一倾。糖稀流下来,落在冰冷的青石板上,发出轻微的“嘶嘶”声。他的手开始移动——不是画,是“写”。铜勺像一支笔,糖稀像墨,青石板像纸。手腕轻转,龙首显现;手臂舒展,龙身蜿蜒;指尖微颤,龙爪舒张。

围观的孩子们屏住呼吸。

青尘也看呆了。他不是第一次看吴糖人画糖画,但今天不一样。他喝了三天朱砂藤泡的水,眼睛确实能看到一些不一样的东西——此刻,他看见糖稀在流动时,带起了细微的气流。那气流是淡金色的,随着吴糖人的手势,在空中留下短暂的轨迹,像极了父亲打铁时,铁锤落下前那一瞬间的“势”。

更奇的是,吴糖人自己身上,也有一层淡淡的气——土黄色的,很沉,很稳,像大地。那气从他脚底升起,顺着腿、腰、背,一直流到手臂,最后注入铜勺。所以糖稀画出的龙,不是死的图案,而是……活的。至少,在青尘眼里是活的。

最后一笔,龙睛。

吴糖人手腕一顿,一滴浓稠的糖稀精准落下,点在龙眼位置。那一瞬间,青尘仿佛看见整条龙“活”了过来——淡金色的气流在龙身里流转一周,最后汇聚到龙睛处,凝成两个小小的光点。

“成了。”吴糖人用竹签粘住糖龙,递给婉儿。

婉儿接过来,糖龙在阳光下晶莹剔透,每一片鳞都清晰可见。她舍不得吃,小心翼翼地举着,眼睛弯成了月牙:“真好看。”

“丫头有眼光。”吴糖人擦了擦铜勺,看向青尘,“小子,你要不要也来一个?”

青尘摇摇头:“我大了。”

“大了?”吴糖人笑了,笑容里藏着说不清的意味,“再大,能大过天去?”他收起摊子上的工具,动作很慢,像是在等什么,“尘小子,你爹最近……还好吧?”

青尘心头一紧:“还好。吴爷爷怎么这么问?”

“昨儿夜里,我起夜。”吴糖人压低声音,“看见你家院子里有光——不是灯,是青光,一闪就没了。还有动静,像是有兵刃相击。”

青尘的手心出了汗。他知道瞒不住,巷子这么小,谁家半夜有点动静,左邻右舍都能听见。

“是……是野猫打架。”他撒了个笨拙的谎。

吴糖人看了他一眼,没戳穿,只是点点头:“野猫啊……那这野猫的爪子可够利的。”他指了指青尘脚边的雪地——那里有几道深深的划痕,是昨夜陈恕的剑留下的,虽然被雪盖了大半,但仔细看还能看出来。

青尘不说话了。

“小子,”吴糖人收起笑容,声音更低了,“回去告诉你爹,就说吴老六说的:‘青霜现,寒鸦至;寒鸦至,血色起。’让他有个准备。”

“寒鸦?”青尘没听懂。

吴糖人却没解释,只是摆摆手:“走吧走吧,我还要做生意。”

青尘拉着婉儿离开糖画摊,走出十几步,回头看了一眼。吴糖人已经重新开始画糖画了,这次画的是只麻雀,简简单单几笔,却栩栩如生。他身上的土黄色气缓缓流动,和周围喧嚣的集市融为一体,毫不起眼。

但青尘知道,这个卖糖画的老人,绝不简单。

“青尘哥,吴爷爷刚才说什么?”婉儿小声问。

“没什么。”青尘握紧她的手,“走,我带你去吃豆腐脑。”

两人挤过人群,来到巷子中段的豆腐脑摊子。摊主是个寡妇,姓孙,三十来岁,做事麻利,豆腐脑做得嫩滑爽口。她的摊子前总是排着队,今天也不例外。

排队时,青尘注意到摊子旁边站着两个人。

是一对父女。父亲四十多岁,穿着半旧的棉袍,面容清癯,手里拿着一卷书,正低头看着。女儿约莫十二三岁,梳着双丫髻,穿着粉色的夹袄,小脸冻得通红,却一直仰头看着父亲,眼里满是依赖。

青尘多看了两眼,不是因为这对父女特别,而是因为他们身上的“气”。

父亲身上的气是青白色的,很淡,像晨雾,但雾中隐约有字——青尘凝神去看,那些字像是《论语》的片段:“君子欲讷于言而敏于行”、“德不孤,必有邻”……字迹工整,却带着一股倔强的味道。

女儿身上的气更特别,是粉色的,很暖,像初春的桃花。但粉色里混着一丝黑气——极细的一丝,从她的眉心透出来,蜿蜒如小蛇。那黑气让青尘很不舒服,像是……病气,但又不太像。

“两位,要豆腐脑吗?”孙寡妇招呼。

父亲抬起头,笑了笑:“两碗,一碗多放辣子,一碗少放。”

声音温和,带着读书人特有的腔调。

他们端着豆腐脑,在旁边的长凳上坐下。女儿吃得很慢,每吃一口都要看看父亲。父亲吃得更慢,一边吃一边还在看书。

青尘和婉儿也买了豆腐脑,坐在另一条长凳上。婉儿小口小口吃着,眼睛却一直瞟向那对父女。

“那个妹妹,好像生病了。”她低声说。

“你也看出来了?”青尘问。

婉儿摇头:“不是看出来的。是闻出来的——她身上有药味,很淡,但逃不过我的鼻子。是‘断肠草’的味道,治心疾的。”

青尘心头一震。断肠草他知道,剧毒,但微量可入药,专治某些疑难心疾。苏郎中说过,能用这味药的,都是走投无路的险症。

正想着,那女儿忽然咳嗽起来。不是普通的咳嗽,是那种撕心裂肺的咳,好像要把五脏六腑都咳出来。她的小脸憋得紫红,手捂着胸口,整个人蜷缩起来。

父亲慌了,书掉在地上也顾不上捡,连忙拍女儿的背:“灵儿,灵儿!药呢?药放在哪里了?”

女孩说不出话,只是拼命摇头,眼泪大颗大颗地掉。

婉儿“噌”地站起来,几步冲过去:“让我看看!”

她蹲下身,握住女孩的手腕——不是把脉,是感受她掌心的温度。三息之后,她脸色一变:“寒气冲心!大叔,你女儿是不是今早受了寒?”

“是、是……”父亲语无伦次,“早上出门时,她说想看看雪……”

“快!把她抱到背风的地方,解开领口!”婉儿的声音里有种不容置疑的决断,“青尘哥,去我家药铺,取第三排左数第二个抽屉里的银针,还有墙角那个红泥小炉,快!”

青尘拔腿就跑。

药铺不远,但他跑得急,在人群中撞了好几个人,连声道歉都顾不上。冲进药铺时,苏郎中正在给一个老人抓药。

“爹!银针!红泥炉!”青尘喘着粗气。

苏郎中一愣:“怎么了?”

“婉儿要救人!”

苏郎中二话不说,拉开抽屉取出一套银针——针囊是鹿皮缝的,已经用得发黑。又从墙角提起那个红泥小炉,炉里还有余炭:“带路!”

父子俩跑回豆腐脑摊子时,婉儿已经让那父亲把女儿平放在长凳上。她解开了女孩的领口,手掌按在女孩心口——不是胡乱按,而是有节奏地按压,每次按压,青尘都能看见一丝粉色的气从婉儿掌心溢出,渗入女孩体内。

那是婉儿自己的“气”。青尘第一次看见,原来这个捣药十年的丫头,身上也有气——是草木般的青绿色,生机勃勃。

“针!”婉儿伸手。

苏郎中递过针囊。婉儿取出一根三寸长的银针,在红泥炉的火上燎了燎,然后深吸一口气,对准女孩胸口某个位置,稳稳刺入。

针入三分,停住。

女孩的咳嗽声戛然而止。

婉儿转动针尾,动作很轻,很慢。随着她的转动,青尘看见女孩眉心的那丝黑气开始蠕动,像是被针牵引着,一点点从眉心抽离。黑气离开后,女孩的脸色以肉眼可见的速度恢复正常,呼吸也平稳下来。

半炷香后,婉儿拔针。

针尖带出一滴黑血,落在雪地上,“滋”地冒起一丝白烟。

“好了。”婉儿擦了擦额头的汗,“但只是暂时稳住。大叔,你女儿的心疾不是寻常病症,是‘九阴绝脉’,寒气天生比常人多三分。这样的体质,最忌受寒受惊。今日若不是遇到我……”

她没说完,但意思很明白。

那父亲“扑通”一声跪下了:“多谢姑娘救命之恩!多谢!”

婉儿连忙扶他起来:“大叔别这样。医者本分罢了。”她看看女孩,“不过你这女儿的病,需长期调理。若信得过,每隔三日来我药铺一趟,我给她针灸。”

“信得过!当然信得过!”父亲连声道,“只是……诊金……”

“诊金不急。”苏郎中开口了,他一直在旁边看着,眼中满是赞许,“看你们也是读书人,不容易。这样,诊金先欠着,等你手头宽裕了再说。”

父亲又要下跪,被苏郎中拦住。

“还没请教?”苏郎中问。

“在下林文修,字慎之,原籍江宁。”父亲拱手,“这是小女林灵儿。我们……是来汴梁投亲的,可惜亲戚搬走了,暂时无处落脚。”

青尘这才注意到,他们脚边放着两个不大的包袱,包袱皮洗得发白,边角都磨破了。

苏郎中和婉儿对视一眼。

“若林先生不嫌弃,”苏郎中说,“药铺后院有间空房,原是我堆放药材的,收拾收拾能住人。你们可以先安顿下来,慢慢打算。”

林文修愣住了,眼圈渐渐红了。他张了张嘴,想说什么,却发不出声音,只是深深鞠了一躬。

事情就这么定了。

青尘帮着把行李搬到药铺后院。那房间确实不大,但收拾得干净,有床有桌,窗台上还摆着一盆水仙,正开着嫩黄的花。婉儿从自己屋里抱来被褥,又烧了热水,让灵儿洗漱。

忙完这些,已是午后。

集市渐渐散了,摊贩们收拾东西准备回家。雪又开始下,细碎的雪沫子,像是谁在天上筛面粉。

青尘站在药铺门口,看着林文修在屋里安顿女儿。那个读书人的背影很瘦,棉袍空荡荡的,但他给女儿盖被子的动作,却温柔得让人心头发酸。

“可怜人。”婉儿走到他身边,轻声说,“那女孩的病,其实……治不好。”

青尘转头看她。

“九阴绝脉是天生绝症,活不过十八岁。”婉儿低下头,“我能做的,只是让她少受点苦,多活几年。”

“几年?”

“最多……三年。”

雪落在婉儿的睫毛上,很快融化成细小的水珠,像泪,又不是泪。青尘忽然很想抱抱她,但手抬到一半,又放下了。

“你已经做得很好了。”他说。

婉儿摇摇头,没说话。

两人沉默地站了一会儿,看着雪越下越大。巷子里的行人越来越少,青石板很快又白了。远处,铁匠铺的打铁声还在继续,铛,铛,铛,不紧不慢,像是时间本身的心跳。

“青尘哥,”婉儿忽然问,“如果有一天,我也得了治不好的病,你会像林大叔对灵儿那样对我吗?”

青尘心头一紧:“胡说什么!”

“我就问问。”婉儿抬头看他,眼睛清澈得像井水,“你会吗?”

青尘看着她的眼睛,看了很久,然后认真点头:“会。”

婉儿笑了,笑容比糖画还甜。她伸出手,接住一片雪花:“那就够了。”

雪片在她掌心融化,变成一滴水,晶莹剔透。

那天晚上,青尘做了一个梦。

梦里,他看见一条巨大的金龙,盘旋在青石巷上空。龙身是糖稀做的,在月光下泛着金色的光。龙睛是两个红点,像是朱砂,又像是血。

龙在看着他,眼神悲悯。

然后龙开口说话,声音是吴糖人的声音:“青霜现,寒鸦至;寒鸦至,血色起。”

接着龙碎了,碎成千万片糖屑,纷纷扬扬落下,落在巷子的每一块青石上。糖屑融化,渗进石缝,青石开始流血——鲜红的血,从每一条缝隙里涌出来,很快淹没了整条巷子。

青尘在血海里挣扎,看见父亲在打铁,铁锤落下,砸出的不是火花,是血花。看见母亲在熬粥,粥锅里煮的不是米,是人的手指。看见婉儿在捣药,药臼里捣的不是药材,是一颗颗跳动的心脏。

最后,他看见自己。

站在血海中央,手里握着那把“守拙”刀。刀还是钝的,但刀身上沾满了血。血顺着刀身流下,滴进血海,泛起一圈圈涟漪。

涟漪里,映出一张脸。

是林灵儿的脸。

她在笑,笑容天真无邪。但笑着笑着,七窍开始流血,血是黑色的,粘稠得像糖稀。

青尘猛地惊醒。

窗外,天还没亮。他浑身冷汗,心脏狂跳。摸到胸前的双鱼佩,玉佩微微发烫,像是在警告什么。

他起身下床,走到窗边。雪停了,月亮从云层后露出半张脸,清冷的光照在院子里,一切都蒙着一层诡异的银白。

枣树下,有什么东西在动。

青尘凝神看去——是一只乌鸦。通体漆黑,只有眼睛是血红的。它站在雪地上,歪着头,正看着青尘的窗户。

一人一鸦,隔着窗户对视。

乌鸦忽然叫了一声。

声音嘶哑,难听,像是用钝刀刮骨头。

然后它展开翅膀,飞走了。翅膀拍打的声音在寂静的夜里格外清晰,扑棱,扑棱,渐渐远去。

青尘站在窗前,许久没动。

他想起了吴糖人的话:“青霜现,寒鸦至;寒鸦至,血色起。”

寒鸦,真的来了。

而且,就落在他家的枣树下。

他穿好衣服,轻手轻脚地走到院子里。雪地上,乌鸦站过的地方,留下两个清晰的爪印。爪印很深,像是那乌鸦有千斤重。

青尘蹲下身,仔细看。爪印旁边,还有别的东西——几片黑色的羽毛,羽毛根部带着血丝。

他捡起一片羽毛,对着月光看。羽毛漆黑如墨,但对着光时,能看见上面有极细的金色纹路,纹路组成一个诡异的图案:一只眼睛,眼睛里有一个符文。

青尘不认识那个符文,但他认得那只眼睛——和双鱼佩上的鱼眼,一模一样。

他感到一阵寒意,不是来自外界,是来自骨髓深处。

回到屋里,他再也睡不着。索性点起油灯,取出周掌柜给的朱砂藤。叶子还剩四片,他取出一片,放进茶碗,用热水冲泡。

叶子在热水里慢慢舒展,颜色从暗红变成鲜红,像是活过来一样。茶水也变成了红色,散发出一种奇异的香气——不是花香,也不是药香,而是一种……陈旧的气味,像是古书在阳光下暴晒后散发出的味道。

青尘喝了一口。

茶很苦,苦得他整张脸都皱了起来。但苦过之后,舌尖泛起一丝回甘,那甘甜直冲头顶,眼前的一切忽然变得无比清晰。

他看向自己的手——手掌的纹理,汗毛的颤动,皮肤下血液的流动,都看得清清楚楚。不,不是“看”,是“感觉”。他感觉自己的意识像是扩散到了整个房间,能“看见”墙角蜘蛛网的震动,能“听见”老鼠在梁上跑过的声音,甚至能“闻见”院子里积雪慢慢融化的味道。

这就是“开眼”?

他走出房间,来到铁匠棚。炉火已经封了,但余温还在。他闭上眼睛,伸出双手,感受着空气中残留的“气”。

他“看见”了父亲打铁时留下的痕迹——每一锤落下,都会在空气中激起一圈涟漪,涟漪里带着父亲的气息:沉稳,厚重,像山。那些涟漪还没有完全消散,像一层层透明的薄膜,悬浮在空气中。

他伸手去碰最近的一圈涟漪。

指尖触到的瞬间,一股信息涌入脑海:这是昨天下午父亲打一把柴刀时留下的。锤子举起的角度,落下的力道,铁块变形的过程……所有的细节,都像他自己亲身经历一样清晰。

更奇的是,他还“看见”了父亲当时的心情——有一丝焦虑,一丝担忧,但更多的是坚定。就像山面对风雨,不躲不避,只是屹立。

青尘收回手,心跳加速。

这朱砂藤,到底是什么东西?竟能让人感知到过去发生的事?

他走到枣树下,伸手触摸乌鸦站过的位置。

指尖触到雪地的瞬间,一股阴冷的气息顺着手指窜上来,直冲脑海。他“看见”了那只乌鸦——不是刚才那只,是另一只。更大,更黑,眼睛是纯金色的。乌鸦站在这里,不是偶然,是在“看”。看什么?看地下的东西。

那柄破军锤。

乌鸦的眼睛能穿透泥土,看见埋在地下三尺的锤。它在锤周围盘旋了三圈,然后啄下一片羽毛,插在雪地里。

羽毛落下的位置,正好是青尘捡到羽毛的位置。

这不是巧合。

这是标记。

青尘猛地睁开眼,冷汗浸透了内衣。他蹲下身,疯狂地扒开积雪,扒开冻土,一直扒到看见油布包。

锤还在。

他解开布包,捧出破军锤。锤身冰冷,但在月光下,八棱的锤面上,那些古篆符文在微微发光——不是反射月光,是自发光。光很淡,淡得像萤火,但确实在发光。

青尘握着锤柄,忽然感到一阵心悸。

不是害怕,是……共鸣。

他的心跳和锤的“心跳”同步了。咚,咚,咚,一声比一声沉重。每一声,都震得他手掌发麻。每一声,都让锤身上的光更亮一分。

第七声时,异变突生。

锤头上的符文活了——它们从锤面上浮起,像一条条金色的小蛇,在空中扭曲、盘旋,最后汇聚成一个复杂的图案。

图案中央,是一个字。

青尘不认识那个字,但当他“看”向那个字时,脑海中自动浮现出它的意思:

“镇”。

镇什么?

不知道。

图案持续了十个呼吸,然后消散,符文重新落回锤面,光芒黯淡下去。锤又变回了那柄普通的、乌黑的锤。

但青尘知道,它不普通。

他把锤重新包好,埋回去,填上土,盖上雪。做完这一切,天边已经泛起了鱼肚白。

回到屋里,他坐在床边,看着自己的双手。手上还残留着握锤时的触感——冰冷,沉重,但又有一种奇异的亲和感,好像那锤本来就是身体的一部分。

他想起了父亲的话:“锤法是表,太极是里。”

或许,这锤法练到深处,不只是武功,而是……道?

窗外传来鸡鸣。

新的一天开始了。

青尘走出房间,母亲已经在灶房生火。看见他,赵氏愣了一下:“尘儿,你脸色怎么这么差?没睡好?”

“做了个梦。”青尘含糊过去。

赵氏没多问,只是盛了碗热粥给他:“喝了暖暖身子。今天腊八,巷子里有施粥的,你爹一早就去帮忙了。”

“爹去施粥?”青尘有些意外。父亲向来不爱凑热闹。

“说是周掌柜叫的。”赵氏压低声音,“其实我瞧着,是想看看今天巷子里会来哪些生人。”

青尘心头一凛。

喝完粥,他穿上厚棉袄,出门朝巷口走去。腊八施粥在土地庙前,离青石巷不远。他到的时候,已经排起了长队——多是乞丐和穷苦人,也有附近的住户来讨个吉利。

粥棚搭得很简陋,几根竹竿撑起一块油布,下面摆着三口大铁锅。周掌柜站在一口锅后,正用大铁勺搅粥。他今天换了身朴素的灰布棉袍,围了个围裙,看起来就是个普通的茶馆老板。

陆铁山在另一口锅后,也在搅粥。他动作很熟练,像是做过很多次。看见青尘,他点点头,没说话。

青尘走过去帮忙。第三口锅后是个陌生的老者,须发皆白,但精神矍铄,一双眼睛亮得吓人。他看了青尘一眼,笑了:“陆师傅的儿子?长得像你娘。”

青尘一愣:“老伯认识我娘?”

“认识,当然认识。”老者舀起一勺粥,倒进一个老乞丐的碗里,“二十年前,你娘可是京城有名的‘赵文书’,过目不忘,一手蝇头小楷写得那叫一个漂亮。”

青尘心中暗惊。这老者是谁?怎么会知道二十年前的事?

“老伯是……”

“我姓顾,街坊们都叫我顾老。”老者又舀了一勺粥,“以前在京城做点小生意,后来年纪大了,回老家养老。今年来汴梁看儿子,正好赶上腊八,就来帮帮忙。”

话说得滴水不漏,但青尘不信。因为他“看见”了——顾老身上的气,是深紫色的,像陈年的葡萄酒。那气凝而不散,在头顶三尺处形成一朵小小的云。云中隐约有雷光闪烁。

这不是普通老人该有的气。

但他没戳破,只是默默帮忙盛粥。

施粥进行到一半时,人群忽然一阵骚动。

几个穿着官差衣服的人挤了进来,为首的是个络腮胡大汉,腰佩腰刀,一脸凶相。他走到粥棚前,看了看三口大锅,又看了看周掌柜、陆铁山和顾老,嘴角咧出一个冷笑。

“哟,施粥呢?好事啊。”他声音洪亮,压过了所有人的嘈杂,“不过几位,在街面上摆摊施粥,问过衙门没有?交过摊税没有?”

周掌柜放下勺子,拱手笑道:“这位差爷,腊八施粥是历年惯例,官府向来是准许的……”

“往年是往年,今年是今年。”络腮胡打断他,“新来的知府大人有令,街面上一应摊贩,不论大小,都要登记造册,缴纳摊税。你们这粥棚,也算摊贩。”

人群开始低声议论。有几个老乞丐忍不住开口:“差爷,行行好,我们就讨碗粥……”

“闭嘴!”络腮胡眼睛一瞪,“官府办事,哪有你们插嘴的份!”

他走到周掌柜面前,伸手就要掀锅盖:“让开,本差要检查!”

手伸到一半,停住了。

因为一把勺子挡在了他手腕前——是陆铁山用的那把大铁勺,勺柄粗如儿臂。陆铁山握着勺,面无表情:“粥烫,小心伤了手。”

络腮胡脸色一沉:“你敢妨碍公务?”

“不敢。”陆铁山声音平静,“只是提醒差爷,这粥熬了一夜,滚烫。若是不小心溅到身上,起泡留疤,不值当。”

两人对视。

络腮胡的眼神凶狠,像要吃人。陆铁山的眼神平静,像深潭。

三息之后,络腮胡收回手,冷笑一声:“好,好。陆铁山是吧?我记住你了。”他转身,对身后的差役一挥手,“我们走!”

差役们跟着他挤出了人群。

粥棚前一片寂静。半晌,周掌柜叹了口气:“麻烦来了。”

陆铁山没说话,只是继续搅粥。但青尘看见,父亲握勺的手,指节已经发白。

顾老却笑了:“兵来将挡,水来土掩。怕什么?”他舀起一勺粥,倒进一个孩子的破碗里,“来,孩子,多吃点,长身体。”

孩子捧着碗,怯生生地说了声“谢谢”,跑开了。

施粥继续,但气氛已经变了。排队的人少了笑容,多了警惕。周掌柜和陆铁山也不怎么说话了,只是默默地盛粥、递碗。

青尘一边帮忙,一边注意着周围。他看见人群外围,有几个穿着普通但眼神锐利的人,一直在观察粥棚。其中一个人的手,一直按在腰间——那里鼓鼓的,像是藏着兵器。

还有一个,站在土地庙的屋檐下,手里拿着一个罗盘,正对着粥棚方向测算着什么。罗盘的指针在剧烈晃动,像是受到了什么干扰。

青尘的心渐渐沉下去。

吴糖人说对了。

青霜现,寒鸦至。

寒鸦真的来了,而且不止一只。

施粥到午时结束。三口大锅见了底,排队的人也都散去了。周掌柜、陆铁山、顾老开始收拾东西。

顾老收拾得很快,收拾完,他走到陆铁山面前,拍了拍他的肩:“陆师傅,今夜子时,茶馆见。”说完,提起自己的小包袱,转身走了,步履稳健,完全不像个老人。

陆铁山看着他的背影,久久不语。

“爹,他是谁?”青尘终于忍不住问。

“顾长风。”陆铁山低声说,“二十年前,玄甲军副统领。你大伯的结拜兄弟。”

青尘倒吸一口凉气。

“他还活着?”

“活着,而且活得很好。”陆铁山收起勺子,“看来,风雨真的要来了。”

三人推着空锅和炉子回青石巷。雪又下了起来,纷纷扬扬,很快就在路上铺了厚厚一层。车轮碾过雪地,留下深深的车辙,但很快又被新雪覆盖。

就像有些痕迹,看似消失了,其实只是被掩盖了。

回到铁匠铺,陆铁山没有立刻进屋,而是站在院子里,看着枣树。

“尘儿,”他忽然说,“今夜我若回不来……”

“爹!”

“听我说完。”陆铁山转过身,脸上是从未有过的严肃,“我若回不来,你立刻带着你娘离开汴梁,去江宁。那里有我一个老朋友,叫沈万钧,在城南开绸缎庄。见到他,把这个给他。”

他从怀里取出一枚铁钉——和青尘那枚一模一样,钉帽上刻着“水”字古篆。

“他会安排你们。记住,走水路,不要走陆路。到了江宁,改姓埋名,这辈子不要再打铁,也不要再碰任何和玄甲军有关的东西。”

青尘接过铁钉,钉子还带着父亲的体温,烫得他手心发疼。

“爹,到底会发生什么?”

陆铁山沉默了很久,才缓缓开口:“二十年前的债,该还了。那些人不是冲着秘钥来的,是冲着玄甲军所有活着的人来的。他们要的,不是宝藏,是……灭口。”

灭口。

两个字,重如千钧。

“为什么现在才动手?”

“因为时机到了。”陆铁山望向北方,那是皇宫的方向,“新皇登基三年,根基已稳。是时候清理前朝的‘隐患’了。我们这些知道太多秘密的人,自然活不得。”

雪落在他肩上,很快积了薄薄一层。但他站得笔直,像一杆插在雪地里的标枪。

“可是爹,我们可以一起走……”

“走不掉了。”陆铁山摇头,“从昨夜陈恕来,就说明我们已经被盯上了。我若走,你们也走不掉。我若留下,或许还能为你们争取时间。”

他拍了拍青尘的肩,力道很重:“记住,活着,比什么都重要。陆家可以没有铁匠,但不能断了香火。你娘,婉儿,都需要你照顾。”

青尘的眼泪涌了上来,但他咬着牙,没让眼泪掉下来。

“爹,我跟你一起去。”

“不行。”陆铁山断然拒绝,“你还太嫩,去了也是拖累。况且,今夜之会,不是打架,是……谈判。顾长风出面,或许还有转机。”

“转机?”

“顾长风手里,有当年的一些证据。”陆铁山低声说,“足以让某些人投鼠忌器的证据。今夜,就是摊牌的时候。”

青尘还想说什么,但陆铁山已经转身进屋了。

“去药铺看看婉儿吧。”他的声音从屋里传来,“那丫头今天救了人,心里肯定不平静。你陪陪她。”

青尘站在雪地里,握着那枚铁钉,许久没动。

钉子硌得手心发疼,但那疼痛让他清醒。

他知道,父亲已经做好了最坏的打算。

而他,也必须做好准备了。

他走向药铺。药铺门口,婉儿正在扫雪。看见他,她放下扫帚,跑过来。

“青尘哥,你脸色好差。”

“没事。”青尘勉强笑了笑,“灵儿怎么样了?”

“睡了。”婉儿拉他进屋,“我爹给她开了安神的方子,说她的病不能受惊,今天那一出,怕是伤了心神。”

药铺里很暖和,炉子上煎着药,药香弥漫。林文修坐在柜台后,正抄写药方——苏郎中让他帮忙整理医案,算是给他一个挣钱的活计。

看见青尘,林文修起身行礼:“陆公子。”

“林先生不必多礼。”青尘连忙还礼,“叫我青尘就好。”

林文修笑了笑,笑容里满是感激:“今日多亏了婉儿姑娘。大恩不言谢,林某记在心里了。”

青尘点点头,看向里屋。门帘掀开一条缝,能看见灵儿躺在床上,睡得正香。她的小脸恢复了红润,但眉心那丝黑气,还在。

“她的病……”青尘低声问婉儿。

婉儿摇摇头,没说话,但眼神已经说明了一切。

两人走到后院。雪还在下,院里的竹子被压弯了腰。婉儿忽然说:“青尘哥,我有种不好的预感。”

“什么预感?”

“说不上来。”婉儿抬头看天,“就是觉得……要变天了。”

青尘也抬头看天。铅灰色的云层低低地压着,雪片密集得像筛下来的面粉。天地间一片苍茫,看不到尽头。

“是啊,”他说,“要变天了。”

两人并肩站着,看雪。谁也没说话,但谁都知道,对方心里在想什么。

许久,婉儿轻声说:“青尘哥,如果……我是说如果,有一天我们不得不分开,你会记得我吗?”

“不会分开的。”青尘握住她的手,“我答应过你,要像林大叔对灵儿那样对你。答应过的事,就不能反悔。”

婉儿的手很凉,但被他握着,渐渐有了温度。

“拉钩。”她伸出小指。

青尘也伸出小指,钩住她的。

“拉钩上吊,一百年不许变。”

幼稚的誓言,在风雪里,却郑重得像某种仪式。

拉完钩,婉儿笑了,眼里却有泪光。

青尘知道,她也感觉到了——风雨欲来。

而他们,就像这雪地里的两株小草,不知道能不能熬过这个冬天。

但他握紧了她的手。

握得很紧,很紧。

像是要握住这一生的承诺,握住这乱世里最后的温暖。

雪,下得更大了。

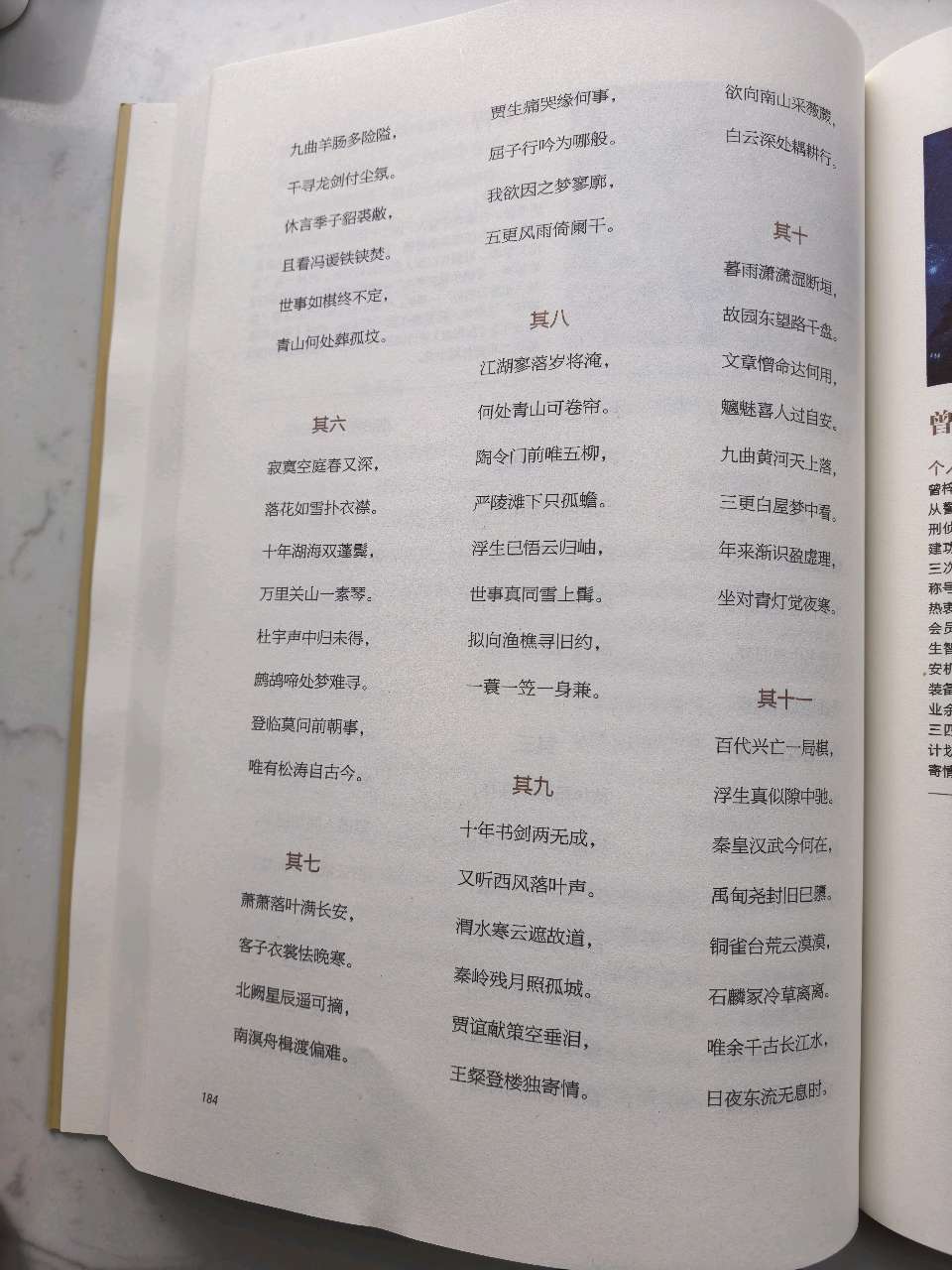

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。

长篇小说有:

《高路入云端》《野蜂飞舞》《咽泪妆欢》《野草》《回不去的渡口》《拂不去的烟尘》《窗含西岭千秋雪》《陇上荒宴》《逆熵编年史》《生命的代数与几何》《孔雀东南飞》《虚舟渡海》《人间世》《北归》《风月宝鉴的背面》《因缘岸》《风起青萍之末》《告别的重逢》《何处惹尘埃》《随缘花开》《独钓寒江雪》《浮光掠影》《春花秋月》《觉海慈航》《云水禅心》《望断南飞雁》《日暮苍山远》《月明星稀》《烟雨莽苍苍》《呦呦鹿鸣》《风干的岁月》《月满西楼》《青春渡口》《风月宝鉴》《山外青山楼外楼》《无枝可依》《霜满天》《床前明月光》《杨柳风》《空谷传响》《何似在人间》《柳丝断,情丝绊》《长河入海流》《梦里不知身是客》《今宵酒醒何处》《袖里乾坤》《东风画太平》《清风牵衣袖》《会宁的乡愁》《无边的苍茫》《人间正道是沧桑》《羌笛何须怨杨柳》《人空瘦》《春如旧》《趟过黑夜的河》《头上高山》《春秋一梦》《无字天书》《两口子》《石碾缘》《花易落》《雨送黄昏》《人情恶》《世情薄》《那一撮撮黄土》《镜花水月》 连续剧《江河激浪》剧本。《江河激流》 电视剧《琴瑟和鸣》剧本。《琴瑟和鸣》《起舞弄清影》 电视剧《三十功名》剧本。《三十功名》 电视剧《苦水河那岸》剧本。《苦水河那岸》 连续剧《寒蝉凄切》剧本。《寒蝉凄切》 连续剧《人间烟火》剧本。《人间烟火》 连续剧《黄河渡口》剧本。《黄河渡口》 连续剧《商海浮沉录》剧本。《商海浮沉录》 连续剧《直播带货》剧本。《直播带货》 连续剧《哥是一个传说》剧本。《哥是一个传说》 连续剧《山河铸会宁》剧本。《山河铸会宁》《菩提树》连续剧《菩提树》剧本。《财神玄坛记》《中微子探幽》《中国芯》《碗》《花落自有时》《黄土天伦》《长河无声》《一派狐言》《红尘判官》《诸天演教》《量子倾城》《刘家寨子的羊倌》《会宁丝路》《三十二相》《刘寨的旱塬码头》《刘寨史记-烽火乱马川》《刘寨中学的钟声》《赖公风水秘传》《风水天机》《风水奇验经》《星砂秘传》《野狐禅》《无果之墟》《浮城之下》《会宁-慢牛坡战役》《月陷》《灵隐天光》《尘缘如梦》《岁华纪》《会宁铁木山传奇》《逆鳞相》《金锁玉关》《会宁黄土魂》《嫦娥奔月-星穹下的血脉与誓言》《银河初渡》《卫星电逝》《天狗食月》《会宁刘寨史记》《尘途》《借假修真》《海原大地震》《灾厄纪年》《灾厄长河》《心渊天途》《心渊》《点穴玄箓》《尘缘道心录》《尘劫亲渊》《镜中我》《八山秘录》《尘渊纪》《八卦藏空录》《风水秘诀》《心途八十一劫》《推背图》《痣命天机》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《天咒秘玄录》《九霄龙吟传》《星陨幽冥录》《心相山海》《九转星穹诀》《玉碎京华》《剑匣里的心跳》《破相思》《天命裁缝铺》《天命箴言录》《沧海横刀》《悟光神域》《尘缘债海录》《星尘与锈》《千秋山河鉴》《尘缘未央》《灵渊觉行》《天衍道行》《无锋之怒》《无待神帝》《荒岭残灯录》《灵台照影录》《济公逍遥遊》三十部 《龙渊涅槃记》《龙渊剑影》《明月孤刀》《明月孤鸿》《幽冥山缘录》《经纬沧桑》《血秧》《千峰辞》《翠峦烟雨情》《黄土情孽》《河岸边的呼喊》《天罡北斗诀》《山鬼》《青丘山狐缘》《青峦缘》《荒岭残灯录》《一句顶半生》二十六部 《灯烬-剑影-山河》《荒原之恋》《荒岭悲风录》《翠峦烟雨录》《心安是归处》《荒渡》《独魂记》《残影碑》《沧海横流》《青霜劫》《浊水纪年》《金兰走西》《病魂录》《青灯鬼话录》《青峦血》《锈钉记》《荒冢野史》《醒世魂》《荒山泪》《孤灯断剑录》《山河故人》《黄土魂》《碧海青天夜夜心》《青丘狐梦》《溪山烟雨录》《残霜刃》《烟雨锁重楼》《青溪缘》《玉京烟雨录》《青峦诡谭录》《碧落红尘》《天阙孤锋录》《青灯诡话》《剑影山河录》《青灯诡缘录》《云梦相思骨》《青蝉志异》《青山几万重》《云雾深处的银锁片》《龙脉劫》《山茶谣》《雾隐相思佩》《云雾深处的誓言》《茶山云雾锁情深》《青山遮不住》《青鸾劫》《明·胡缵宗诗词评注》《山狐泪》《青山依旧锁情深》《青山不碍白云飞》《山岚深处的约定》《云岭茶香》《青萝劫:白狐娘子传奇》《香魂蝶魄录》《龙脉劫》《沟壑》《轻描淡写》《麦田里的沉默》《黄土记》《茫途》《稻草》《乡村的饭香》《松树沟的教书人》《山与海的对话》《静水深流》《山中人》《听雨居》《青山常在》《归园蜜语》《无处安放的青春》《向阳而生》《青山锋芒》《乡土之上》《看开的快乐》《命运之手的纹路》《逆流而上》《与自己的休战书》《山医》《贪刀记》《明光剑影录》《九渊重光录》《楞严劫》《青娥听法录》《三界禅游记》《云台山寺传奇》《无念诀》《佛心石》《镜天诀》《青峰狐缘》《闭聪录》《无相剑诀》《风幡记》《无相剑心》《如来藏剑》《青灯志异-开悟卷》《紫藤劫》《罗经记异录》《三合缘》《金钗劫》《龙脉奇侠录》《龙脉劫》《逆脉诡葬录》《龙脉诡谭》《龙脉奇谭-风水宗师秘录》《八曜煞-栖云劫》《龙渊诡录》《罗盘惊魂录》《风水宝鉴:三合奇缘》《般若红尘录》《孽海回头录》《无我剑诀》《因果镜》《一元劫》《骸荫录:凤栖岗传奇》《铜山钟鸣录》《乾坤返气录》《阴阳寻龙诀》《九星龙脉诀》《山河龙隐录》《素心笺》《龙脉奇缘》《山河形胜诀》《龙脉奇侠传》《澄心诀》《造化天书-龙脉奇缘》《龙脉裁气录》《龙嘘阴阳录》《龙脉绘卷:山河聚气录》《龙脉奇缘:南龙吟》《九星龙神诀》《九星龙脉诀》《北辰星墟录》《地脉藏龙》等总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。