精华热点

精华热点 第一章 月园最后的满月

光绪二十六年·庚子年·八月十五(1900年10月8日)

---

林家的月饼模子传到第三代,已经刻不出完整的图案了。

林清让的手指抚过梨木模子上模糊的“蟾宫折桂”纹路,桂花的瓣尖磨损得圆钝,玉兔的耳朵只剩半只。他记得七岁那年,祖母握着他的手教他印月饼,模子还是新的,一按一提,饼面上的月宫清晰得能看见吴刚斧头的纹路。

“让哥儿,发什么呆呢?”

管家福伯的声音把他拽回现实。厨房里蒸汽氤氲,八个灶眼全开着,蒸笼摞得比人还高。冰糖、猪油、桂花的甜香混着木柴烟气,这是月园第一百零三个中秋应有的气味——厚重、稳妥,像一坛酿了三代人的桂花酒。

“这模子该换了。”林清让说。

福伯接过模子,对着窗光眯眼看了看:“换?老爷要说‘用物当惜’的。光绪三年买的,那会儿……”他忽然停住,因为林清让的眼神越过了他,望向窗外。

日头正斜,园子东头的百年桂花树开始投下长长的影子。但林清让看的不是桂花树,是更远处,月洞门外隐约可见的一队人影。

黑衣,短褂,脚步整齐得不像是访客。

“福伯。”林清让的声音很轻,“后门钥匙在你那儿吗?”

“在,可是——”

“去告诉二姨娘,今晚家宴可能推迟。让女眷们把细软收一收,不用多,要紧的几件。”

福伯六十多岁的脸在蒸汽里骤然苍白:“让哥儿,你说的是……”

“还不确定。”林清让转身将模子放回原处,动作平稳,“但七月初洋人进京,八月李鸿章北上议和,天津的盐商王家半个月前遭了劫——这世道,中秋的月亮底下,什么都可能发生。”

他说这话时,手指无意识地沿着模子边缘划了一圈。这是祖母教他的,说是“画圆守满”,能保一家团圆。可今天这圈画得再圆,心里那个缺口却越来越大。

---

申时三刻(下午4:45)

月园的正厅“悬月堂”里,冰裂纹青砖被擦得能照见人影。十六扇楠木隔扇门全敞着,穿堂风带着桂花香在六根金柱间回旋。中堂挂的是南宋佚名的《月下听松图》,两边对联是林清让祖父林墨斋亲笔:

月有阴晴圆缺事

人无怨恨嗔痴心

林清让站在父亲林静山身后半步,看着父亲接待今日最重要的客人——刚从上海回来的世交,茶商陈启元。

“……所以英国人的舰队就停在吴淞口外,炮口都不遮的。”陈启元啜了口狮峰龙井,茶盏在指尖转了个圈,“静山兄,你这园子真像个世外桃源。外面兵荒马乱,这里头还闻得见桂花香。”

林静山五十有三,一身靛青杭绸长衫,手里摩挲着一对盘了二十年的核桃:“桃源不敢当。只是祖宗传下的规矩——任他外头风吹浪打,月园的中秋宴不能断。”

“好气魄。”陈启元放下茶盏,声音低下去,“可今时不同往日。我在上海听说,议和的条款里头,赔款数目大得吓人。朝廷拿不出,就得往下摊派。你们徽商,尤其是盐、茶、典当,怕是首当其冲。”

核桃在林静山掌心停住。

就在这一刹那,前院传来脚步声——不是家仆那种碎步,也不是女眷的轻步,是皮靴底敲在青石板上的声音,脆而重,每一步都像在宣告什么。

林清让抬头,看见那队黑衣人了。

六个,腰间都别着东西。为首的是个三十来岁的精瘦汉子,枣红脸,眉骨上一道疤。他没走正门,是从西侧门直接进来的。带路的是县衙的师爷孙有才,弓着腰,脸上堆的笑比哭还难看。

“林老爷,打扰了打扰了。”孙师爷抢先开口,“这位是……是新设的‘厘金督办处’的王主事,王大人。”

王主事抱了抱拳,礼数周到,眼神却像刀子一样刮过悬月堂里的每一件陈设——紫檀八仙桌、官窑粉彩大瓶、墙上的字画、甚至梁上悬的那盏走马灯。

“林静山?”他开口,声音沙哑得像砂纸磨过木头。

“正是在下。”林静山起身,核桃无声滑入袖中。

“奉巡抚衙门令,庚子赔款地方摊派,徽州府计白银八十万两。府尊大人体恤民情,允诺商户以物抵款。”王主事从怀里掏出一张盖了朱红大印的纸,却不递过去,只拿在手里,“贵号‘林记盐引’、‘月园茶庄’历年税簿在此,计应纳税银并摊派银,共……三万七千两。”

悬月堂里静得能听见桂花落地的声音。

林清让感到父亲的后背瞬间绷紧,但又缓缓松开。

“王大人。”林静山的声音稳得出奇,“林某记得,盐引税银上月方才完纳,有官票为证。茶庄更是三年一税,明年方到期。这‘历年’之说,不知从何算起?”

王主事笑了,那道疤在眉骨上扭了一下:“林老爷是明白人,怎么说起糊涂话了?‘历年’自然是从……该算的那年算起。”他往前走了两步,靴子踩在青砖上,发出空洞的回响,“今儿是中秋,本官也不愿扰了贵府团圆。这样——现银一万五千两,剩下的,可用物抵。”

他的目光停在《月下听松图》上。

陈启元忽然咳嗽起来,剧烈地,像是被茶呛着了。他边咳边站起身:“静山兄,我突然想起码头还有批货……先告辞,改日再叙。”

林静山没回头,只说了声“福伯,送客”。

等陈启元的脚步声消失在月洞门外,王主事才慢悠悠补了一句:“这幅画,听说前年有人出价八千两,林老爷没舍得?”

“祖传之物。”林静山说。

“祖传?”王主事的手指划过空气,几乎要碰到画轴,“国都要没了,还守着祖传的东西?”

林清让在这时往前迈了半步。

就半步。

王主事的目光立刻钉在他脸上:“这位是?”

“犬子清让。”林静山侧身,刚好挡住儿子半个身子,“二十岁,去年刚中秀才。”

“哦——秀才公。”王主事打量林清让的眼神,像在估量一件货物的成色,“年纪轻轻,前途无量啊。只是如今这世道,秀才……呵呵。”

那声“呵呵”里包着冰渣。

林清让垂下眼,行了晚辈礼:“大人远来辛苦,不如先到偏厅用茶。家母备了上好的猴魁,是今春黄山头采。”

他在拖延时间。每一句话,每一个动作,都在给福伯争取时间——去银窖,去账房,去通知各房女眷。

王主事盯着他看了三息,忽然说:“茶不忙喝。倒是听说贵府的‘月园’,园中有园,景中有景。尤其那棵‘月中桂’,传说是朱熹手植?本官既来了,可否一观?”

这不是请求。

---

酉时初(下午5:15)

桂花树下,夕阳把所有人的影子拉得很长。

这棵树确实老了。主干要三人合抱,树皮皴裂如龙鳞,树冠却依然繁茂,金黄的花穗沉甸甸地压弯了枝条。最奇的是树干中空处,天然形成一个树洞,洞里供着一尊小小的石雕月神像,像前香炉里还插着今早新上的香。

“好树。”王主事伸手折了一小枝桂花,放在鼻下闻了闻,“可惜了。”

没人问可惜什么。

他绕着树走了一圈,靴子踩在落花上,发出细碎的声响。走到树洞前,他停住了,弯腰往里看。

林清让的心跳漏了一拍。

树洞深处,除了月神像,还有一个褪色的锦囊——那是他十二岁那年,祖母临终前偷偷塞进去的。祖母说:“让哥儿,这里面是咱们林家最后一点‘退路’。不到山穷水尽,不要打开。”

王主事的手伸向树洞。

就在指尖要碰到锦囊的刹那,林清让忽然开口:“大人请看这边。”

他指向桂花树旁的一座太湖石假山:“这石头有个名堂,叫‘望月石’。每逢十五月圆,月光穿过石上孔洞,会在对面墙上投出七十二个月影,如众星捧月。”

王主事的手缩了回来,转身看向假山。

夕阳正好穿过一个石孔,在粉墙上投下一个光斑,像一枚小小的铜钱。

“有点意思。”他说,但眼神已经冷下来,“不过林公子,本官今日不是来赏景的。”他拍了拍手上的花粉,“一万五千两现银,再加这幅《月下听松图》,今日交割清楚,本官保证林家今年安然无虞。否则……”

他没有说下去,只是抬头看了看天色。

西边的天空,晚霞红得像血,正一丝一丝被暮色吞没。

林静山终于开口,声音干涩:“现银库中只有八千两。画……可否宽限三日?容林某筹措。”

“三日?”王主事笑了,“林老爷,洋人的炮舰可不等三日。这样——现银八千两先交,画作押在我处。三日后,若凑齐余款,画完璧归赵;若凑不齐……”他顿了顿,“画归官府,抵七千两。剩下的,再用别的东西抵。”

他说的“别的东西”,目光扫过的是林家的女眷——她们此刻都站在第二进院子的垂花门下,远远望着这边。林清让的母亲周氏、二姨娘、三个妹妹,还有几个丫鬟婆子。

林清让的手指在袖中攥紧,指甲陷进掌心。

他第一次如此清晰地意识到:功名、诗书、祖训、风骨——在这乱世里,抵不过六个带刀的人,抵不过一张盖着红印的纸。

“好。”林静山吐出一个字,像吐出一口淤血,“清让,去取银票,陪王大人到前厅交割。”

林清让没动。

“父亲。”他声音很轻,“画不能给。”

悬月堂里所有人都看向他,包括王主事。那道疤在暮色里显得格外狰狞。

“哦?”王主事挑起眉毛,“秀才公有何高见?”

林清让往前走了一步,站在父亲和那棵桂花树之间:“《月下听松图》是先祖林墨斋于乾隆四十年,用三间铺面换来的。画上有沈周、文徵明、董其昌三人题跋,是林家传承之魂。王大人,魂不能押。”

王主事盯着他,忽然哈哈大笑:“魂?林公子,你读圣贤书读糊涂了?如今这年月,有魂的都死了!洋枪洋炮面前,什么魂都得散!”

笑声在园子里回荡,惊起一群归巢的鸟。

林静山低喝:“清让,退下!”

但林清让没退。他迎着王主事的目光,一字一句:“画不能给。但林家另有一物,或可抵值。”

他从怀里掏出一样东西。

不是银票,不是地契,而是一枚巴掌大的玉璧——青白玉,雕着龙凤呈祥纹,中间一个圆孔。玉质温润,在暮光里泛着油脂般的光泽。

王主事的笑声停了。

他接过玉璧,对着光仔细看,手指摩挲着雕工。半晌,抬头:“这是什么?”

“西汉龙纹玉璧。”林清让说,“孝平皇后赏赐先祖之物。此玉曾入土千年,出土后又在林家传了七代。论市价,不低于一万两。”

这是实话。这玉璧是林家的镇宅之宝,历代只传长子。林清让是今早才从父亲那里正式接过的——按规矩,要成婚后才能传,但父亲说:“世道乱了,规矩也得变。”

王主事把玉璧在手里掂了掂,忽然问:“这玉……可有什么说法?”

林清让沉默片刻:“玉有五德:仁、义、智、勇、洁。持玉者,当思玉德。”

“玉德?”王主事嗤笑,却把玉璧小心收进怀中,“好,玉我收了,抵一万两。剩下的七千两,三日为期。”他转身要走,又回头,“对了,那幅画……好好挂着吧。有时候,魂在,人反而更痛苦。”

黑衣人的皮靴声再次响起,渐渐远去。

暮色四合,第一颗星出现在东南方的天空。

---

戌时正(晚上8:00)

中秋宴还是开了,但席间无人举杯。

十六道菜冷了大半,只有当中那盘“七星伴月”月饼还冒着热气——七个小月饼围着一个大月饼,大月饼上用糖霜画着模糊的月宫。

林静山坐在主位,一言不发。周氏红着眼眶,勉强给三个女儿夹菜。二姨娘早借口头痛回房了。桌上只听见碗筷碰撞的轻响。

林清让忽然站起身。

“父亲。”他说,“我想去祠堂。”

林静山抬眼看他,眼神复杂:“现在?”

“现在。”

父子二人一前一后走出悬月堂。没有提灯笼,月光很亮,青石板路像铺了一层薄霜。

林家祠堂在月园最深处,三进院子,古柏森森。推开沉重的柏木门,烛火自动亮起——是长明灯,几百年来从未熄灭过。

一排排牌位在烛光中静默,最上方是林氏始祖林徽之的牌位,南宋嘉定年间迁居徽州,开枝散叶。

林清让跪在蒲团上,对着祖宗磕了三个头。

然后他做了一件林静山没想到的事——他起身,走到供桌左侧,推开一块活动的地砖,从下面取出一只铁匣。

“你……”林静山的声音在空旷的祠堂里发颤。

“祖母临终前告诉我的。”林清让打开铁匣,里面没有金银,只有一叠发黄的纸——地契、盐引文书、几封书信,最底下是一本薄薄的册子。

他翻开册子,借着烛光读出声:

“光绪三年九月十二,购上海英租界地皮二亩,记于陈启元名下。”

“光绪十八年正月,存汇丰银行鹰洋五千元,户名‘周静安’——母亲的本名。”

“光绪二十二年六月,苏州虎丘旁小院一处,户名‘林墨’——祖父的别号。”

林静山踉跄一步,扶住供桌:“这些……你祖母从未……”

“祖母说,这是林家最后的‘退路’。”林清让合上册子,抬头看着父亲,“她说,月有阴晴圆缺,家也有盛衰起伏。盛时不骄,衰时不馁,最要紧的是——留一条能转身的路。”

祠堂外,忽然传来急促的脚步声。

福伯跌跌撞撞跑进来,脸色惨白:“老爷!少爷!前院……前院走水了!”

---

亥时初(晚上9:15)

火是从悬月堂烧起来的。

等林清让赶到时,整个正厅已经陷入火海。火龙沿着楠木柱子往上窜,舔舐着雕花梁枋,发出噼啪的爆裂声。《月下听松图》在火光中卷曲、焦黑,化作片片飞灰。

救火的家仆排成长龙,一桶桶水泼进去,如同杯水车薪。

林清让站在月洞门外,热浪扑面而来,烤得脸生疼。但他没动,只是看着。

他看到画烧没了,看到祖父手书的对联化为灰烬,看到那盏走马灯从梁上坠落,在火中炸开一团更亮的火焰——灯罩上画的嫦娥奔月,在最后一刻似乎真的飞了起来。

“让哥儿!危险!”福伯来拉他。

林清让轻轻挣脱,转身走向桂花树。

树下,王主事折过的那枝桂花还在地上,已经蔫了。他捡起来,放在鼻下闻了闻——香气还在,混着烟火的焦味。

母亲周氏被丫鬟扶着走过来,泪流满面:“画……画没了……祖宗的心血啊……”

“画没了,人在。”林清让说,“人在,魂就在。”

他说这话时,忽然想起王主事那句话:“有时候,魂在,人反而更痛苦。”

现在画没了,魂散了,他应该痛苦。可奇怪的是,心里那片一直堵着的东西,随着这场火,反而烧出了一个空洞。

一个可以呼吸的空洞。

林静山站在废墟前,背挺得笔直。火光映在他脸上,明明灭灭。许久,他转身,对林清让说:“明日,你去上海。”

“父亲?”

“找陈启元,把租界的地皮卖了。”林静山的声音很平静,“剩下的银子,一半存进汇丰,一半换成金条。苏州的院子收拾出来,女眷……先过去避一避。”

“那您呢?”

“我守着月园。”林静山看向还在燃烧的正厅,“园子烧了可以再建,林家不能散。”

林清让想说什么,父亲却摆摆手:“你祖母说得对,要留退路。但你也要记住——退路不是逃跑的路,是转身再战的路。”

远处传来打更声,三更天了。

火势终于被控制住,悬月堂烧塌了一半,剩下一半的骨架黑黢黢地指向天空,像一具巨大的、残缺的月亮。

林清让抬头看天。

真正的月亮已经升到中天,很圆,很亮,但靠近边缘处,有一小块阴影——那是月海的轮廓,古人说是蟾蜍,是桂树,是吴刚砍不完的树。

原来再满的月,也有阴影。

---

子时(深夜11:00-1:00)

所有人都散去后,林清让一个人回到桂花树下。

他从树洞里取出那个褪色的锦囊,打开,里面没有金银珠宝,只有三样东西:

一枚生锈的钥匙——祖母说是苏州院子后门的。

一张发黄的照片——祖父林墨斋年轻时的肖像,背后题字:“月缺不改光,剑折不改刚。”

还有一张小纸条,祖母的字迹:

“让哥儿,若你读到这张纸,说明林家到了不得不变的时候。记住:月圆是画,月缺是诗。圆时当惜福,缺时当蓄力。人生如月,不怕缺,只怕不再亮。”

林清让把纸条贴在胸口,仰头看着月亮。

月光穿过桂花的枝叶,在他脸上投下斑驳的光影。一片桂花落在他肩头,他轻轻拈起,放进锦囊。

身后传来脚步声。

是父亲林静山。他换了一身干净的衣裳,手里提着一壶酒,两个杯子。

“喝一杯?”他在石凳上坐下。

父子对坐,无话。酒是三十年的花雕,入口绵,后劲辣。

喝到第三杯,林静山忽然说:“那幅画……是假的。”

林清让的酒杯停在唇边。

“真迹在苏州的院子里。”林静山自嘲地笑了笑,“挂在这里的,是我年轻时临摹的。连陈启元都没看出来。”

“为什么?”

“因为你祖父说过:真宝贝,要藏起来。露在外面的,都是给别人看的。”林静山看着废墟,“所以今天烧掉的,只是一张纸。林家的魂,没烧掉。”

林清让忽然明白了。

王主事拿走的玉璧是真的,但玉璧可以再得。烧掉的画是假的,但真的还在。现银被掏空了,但地皮、存款、院子还在。

这一切,祖母早就安排好了。甚至这场火——林清让看向父亲,林静山避开了他的目光。

“火……”

“意外。”林静山打断他,却补了一句,“但意外来了,就顺势而为。”

两人沉默地喝完那壶酒。

月亮开始西斜,边缘那点阴影似乎更明显了些。

“去上海的事,改主意了。”林静山起身,“你不去了。”

“那谁去?”

“我去。”林静山拍了拍儿子的肩,“你留在徽州,守着月园。该修的修,该补的补。明面上,林家败了;暗地里,根要扎得更深。”

“可是官府那边……”

“王主事不会再来了。”林静山说,“那把火,烧掉的不只是画,还有林家的‘肥’。在官府眼里,我们已经是一块啃过的骨头,没油水了。”

他走了几步,回头:“清让,你知道月为什么有圆缺吗?”

林清让摇头。

“因为它在转。”林静山指向天空,“对着我们的这一面亮了,背面就暗了。但背面暗的时候,也在积蓄光。等转到那一面,它又圆了。”

“所以……”

“所以月园的月缺了,不是末日。”林静山的声音在夜风里很轻,却字字清晰,“是时候转到背面去了。在暗处积蓄,等再转过来时,光会更亮。”

他消失在月洞门外。

林清让一个人站在桂花树下,直到月亮沉到西边屋脊,东方泛起鱼肚白。

晨光中,他看见被烧毁的悬月堂废墟上,竟有一只蜘蛛在残梁间结网。网很细,在晨风中颤动,但已经织出了一个完整的圆。

圆网的中央,蜘蛛一动不动,等待第一只飞虫。

林清让忽然想起《道德经》里的一句话,他昨晚刚在祠堂那本册子的最后一页读到:

“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。”

他弯腰,从地上抓起一把灰烬——画作的灰,对联的灰,走马灯的灰。灰很轻,风一吹就散了。

但他紧紧握住。

握住的不是灰,是这个中秋夜教给他的一切:失去、保留、真相、假象、火焰、灰烬、圆、缺。

然后他松开手,让灰随风而去。

转身时,他看见福伯带着工匠已经等在不远处。太阳升起来了,第一缕光照在桂花树上,每一片叶子都闪着金光。

新的一天开始了。

月园的月缺了。

但林清让知道:缺,是为了下一次圆。

---

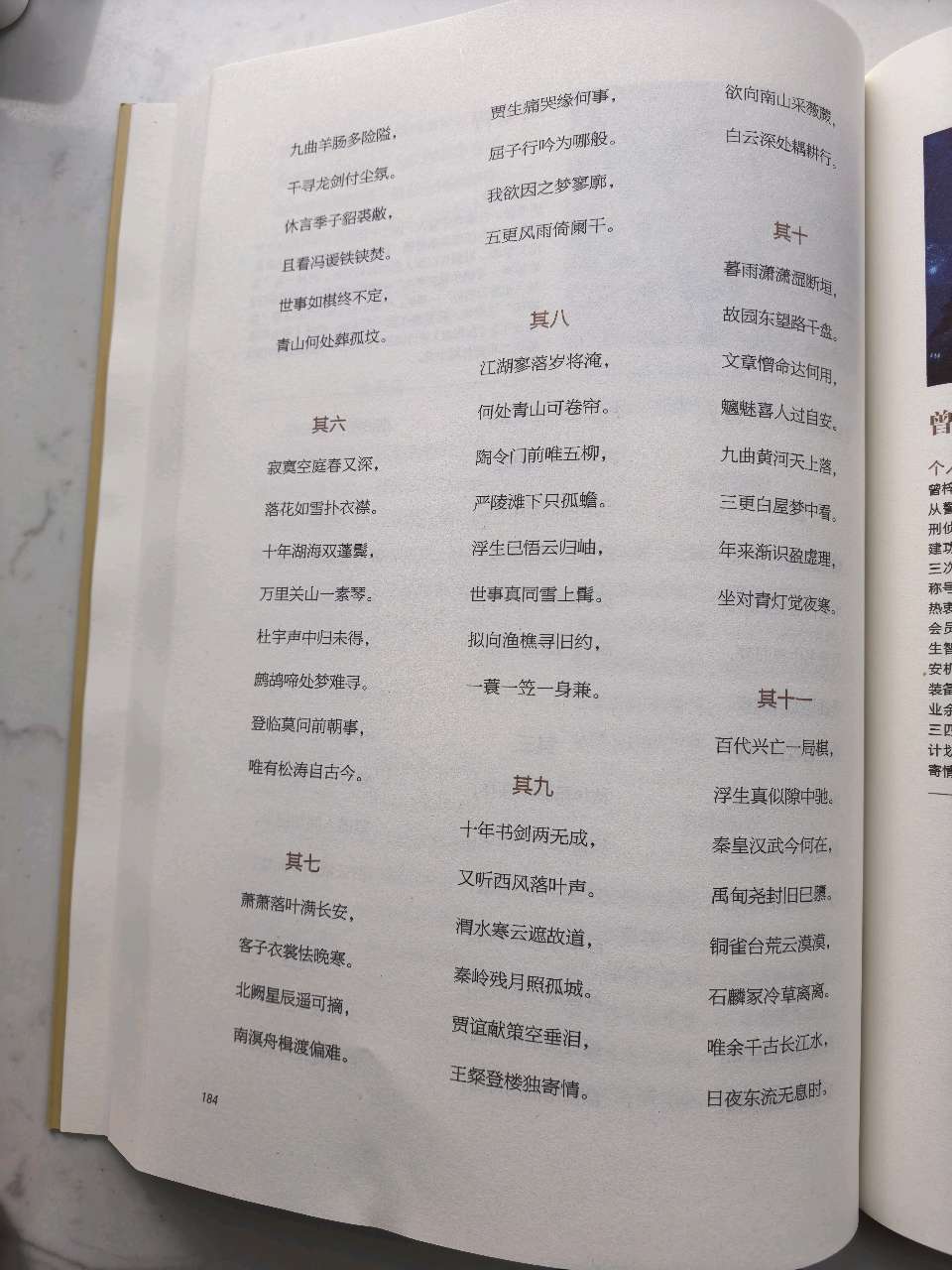

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。

长篇小说有:

《高路入云端》《野蜂飞舞》《咽泪妆欢》《野草》《回不去的渡口》《拂不去的烟尘》《窗含西岭千秋雪》《陇上荒宴》《逆熵编年史》《生命的代数与几何》《孔雀东南飞》《虚舟渡海》《人间世》《北归》《风月宝鉴的背面》《因缘岸》《风起青萍之末》《告别的重逢》《何处惹尘埃》《随缘花开》《独钓寒江雪》《浮光掠影》《春花秋月》《觉海慈航》《云水禅心》《望断南飞雁》《日暮苍山远》《月明星稀》《烟雨莽苍苍》《呦呦鹿鸣》《风干的岁月》《月满西楼》《青春渡口》《风月宝鉴》《山外青山楼外楼》《无枝可依》《霜满天》《床前明月光》《杨柳风》《空谷传响》《何似在人间》《柳丝断,情丝绊》《长河入海流》《梦里不知身是客》《今宵酒醒何处》《袖里乾坤》《东风画太平》《清风牵衣袖》《会宁的乡愁》《无边的苍茫》《人间正道是沧桑》《羌笛何须怨杨柳》《人空瘦》《春如旧》《趟过黑夜的河》《头上高山》《春秋一梦》《无字天书》《两口子》《石碾缘》《花易落》《雨送黄昏》《人情恶》《世情薄》《那一撮撮黄土》《镜花水月》 连续剧《江河激浪》剧本。《江河激流》 电视剧《琴瑟和鸣》剧本。《琴瑟和鸣》《起舞弄清影》 电视剧《三十功名》剧本。《三十功名》 电视剧《苦水河那岸》剧本。《苦水河那岸》 连续剧《寒蝉凄切》剧本。《寒蝉凄切》 连续剧《人间烟火》剧本。《人间烟火》 连续剧《黄河渡口》剧本。《黄河渡口》 连续剧《商海浮沉录》剧本。《商海浮沉录》 连续剧《直播带货》剧本。《直播带货》 连续剧《哥是一个传说》剧本。《哥是一个传说》 连续剧《山河铸会宁》剧本。《山河铸会宁》《菩提树》连续剧《菩提树》剧本。《财神玄坛记》《中微子探幽》《中国芯》《碗》《花落自有时》《黄土天伦》《长河无声》《一派狐言》《红尘判官》《诸天演教》《量子倾城》《刘家寨子的羊倌》《会宁丝路》《三十二相》《刘寨的旱塬码头》《刘寨史记-烽火乱马川》《刘寨中学的钟声》《赖公风水秘传》《风水天机》《风水奇验经》《星砂秘传》《野狐禅》《无果之墟》《浮城之下》《会宁-慢牛坡战役》《月陷》《灵隐天光》《尘缘如梦》《岁华纪》《会宁铁木山传奇》《逆鳞相》《金锁玉关》《会宁黄土魂》《嫦娥奔月-星穹下的血脉与誓言》《银河初渡》《卫星电逝》《天狗食月》《会宁刘寨史记》《尘途》《借假修真》《海原大地震》《灾厄纪年》《灾厄长河》《心渊天途》《心渊》《点穴玄箓》《尘缘道心录》《尘劫亲渊》《镜中我》《八山秘录》《尘渊纪》《八卦藏空录》《风水秘诀》《心途八十一劫》《推背图》《痣命天机》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《天咒秘玄录》《九霄龙吟传》《星陨幽冥录》《心相山海》《九转星穹诀》《玉碎京华》《剑匣里的心跳》《破相思》《天命裁缝铺》《天命箴言录》《沧海横刀》《悟光神域》《尘缘债海录》《星尘与锈》《千秋山河鉴》《尘缘未央》《灵渊觉行》《天衍道行》《无锋之怒》《无待神帝》《荒岭残灯录》《灵台照影录》《济公逍遥遊》三十部 《龙渊涅槃记》《龙渊剑影》《明月孤刀》《明月孤鸿》《幽冥山缘录》《经纬沧桑》《血秧》《千峰辞》《翠峦烟雨情》《黄土情孽》《河岸边的呼喊》《天罡北斗诀》《山鬼》《青丘山狐缘》《青峦缘》《荒岭残灯录》《一句顶半生》二十六部 《灯烬-剑影-山河》《荒原之恋》《荒岭悲风录》《翠峦烟雨录》《心安是归处》《荒渡》《独魂记》《残影碑》《沧海横流》《青霜劫》《浊水纪年》《金兰走西》《病魂录》《青灯鬼话录》《青峦血》《锈钉记》《荒冢野史》《醒世魂》《荒山泪》《孤灯断剑录》《山河故人》《黄土魂》《碧海青天夜夜心》《青丘狐梦》《溪山烟雨录》《残霜刃》《烟雨锁重楼》《青溪缘》《玉京烟雨录》《青峦诡谭录》《碧落红尘》《天阙孤锋录》《青灯诡话》《剑影山河录》《青灯诡缘录》《云梦相思骨》《青蝉志异》《青山几万重》《云雾深处的银锁片》《龙脉劫》《山茶谣》《雾隐相思佩》《云雾深处的誓言》《茶山云雾锁情深》《青山遮不住》《青鸾劫》《明·胡缵宗诗词评注》《山狐泪》《青山依旧锁情深》《青山不碍白云飞》《山岚深处的约定》《云岭茶香》《青萝劫:白狐娘子传奇》《香魂蝶魄录》《龙脉劫》《沟壑》《轻描淡写》《麦田里的沉默》《黄土记》《茫途》《稻草》《乡村的饭香》《松树沟的教书人》《山与海的对话》《静水深流》《山中人》《听雨居》《青山常在》《归园蜜语》《无处安放的青春》《向阳而生》《青山锋芒》《乡土之上》《看开的快乐》《命运之手的纹路》《逆流而上》《与自己的休战书》《山医》《贪刀记》《明光剑影录》《九渊重光录》《楞严劫》《青娥听法录》《三界禅游记》《云台山寺传奇》《无念诀》《佛心石》《镜天诀》《青峰狐缘》《闭聪录》《无相剑诀》《风幡记》《无相剑心》《如来藏剑》《青灯志异-开悟卷》《紫藤劫》《罗经记异录》《三合缘》《金钗劫》《龙脉奇侠录》《龙脉劫》《逆脉诡葬录》《龙脉诡谭》《龙脉奇谭-风水宗师秘录》《八曜煞-栖云劫》《龙渊诡录》《罗盘惊魂录》《风水宝鉴:三合奇缘》《般若红尘录》《孽海回头录》《无我剑诀》《因果镜》《一元劫》《骸荫录:凤栖岗传奇》《铜山钟鸣录》《乾坤返气录》《阴阳寻龙诀》《九星龙脉诀》《山河龙隐录》《素心笺》《龙脉奇缘》《山河形胜诀》《龙脉奇侠传》《澄心诀》《造化天书-龙脉奇缘》《龙脉裁气录》《龙嘘阴阳录》《龙脉绘卷:山河聚气录》《龙脉奇缘:南龙吟》《九星龙神诀》《九星龙脉诀》《北辰星墟录》《地脉藏龙》等总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。