精华热点

精华热点 第二十章 期末的重量

1978年7月3日,清华园进入了期末季。空气里弥漫着一种混合了焦虑、疲惫和绝望的气味——图书馆通宵自习室的汗味,咖啡的苦味,速食面调料包的廉价香味。李楝坐在图书馆四楼靠窗的位置,窗外是盛夏繁茂的梧桐,蝉鸣震耳,但他戴着耳塞,完全听不见。

面前摊开的是《理论力学》教材,翻到“刚体平面运动”那一章。书页上密密麻麻写满了笔记,红笔蓝笔黑笔交错,像一张密不透风的网。他已经盯着同一页看了二十分钟,那些公式和图示在眼前扭曲变形,变成一堆毫无意义的符号。

“同学,这个位置有人吗?”一个女生轻声问。

李楝摇头,没抬头。女生坐下,摊开书——是《高等数学》。她开始做题,笔尖沙沙作响,速度很快。李楝用余光瞥见,她已经在做第八章“多元函数微分学”,而他还卡在第六章“定积分应用”。

差距。无处不在的差距。

他合上《理论力学》,换《英语》。明天考英语,他的弱项。翻开单词本,第一个词就是“abandon”——放弃。他苦笑,这个单词他背了无数遍,但每次看到还是觉得在讽刺自己。

“abandon,动词,放弃……”他默念。

能放弃吗?不能。

父亲还在家里练习走路,母亲还在灯下缝补,周师傅还在机械厂等他学成归来,夜校的工友们还在等他回去讲课。他身后站着整个青河县的目光,那些目光里有羡慕,有期待,有“咱们县终于出了个清华生”的骄傲。

这份重量,比任何一本教材都沉。

他想起一个月前,期中考试发榜。他在机械系120人中排第98名。看到成绩单时,他在主楼后面的小树林里坐了整整一下午。蝉鸣如雷,他却觉得世界一片死寂。

王建军来找他,递过一支烟:“别灰心,第一次嘛。”

“你不懂。”李楝没接烟,“你们……你们底子好。我……”

“我懂。”王建军在他身边坐下,“我有个表哥,也是农村考上来的。第一学期挂了四门,差点退学。但现在他在美国读博士。”

“他怎么做到的?”

“玩命学。”王建军看着远处,“每天睡四小时,吃饭都在背单词。他说,我们这种没背景的,除了拼命,没别的路。”

那天晚上,李楝去了通宵自习室。从此再没在十二点前回过宿舍。

现在,期末考来了。七门课,连续七天。像七座大山,压得他喘不过气。

“同学,你脸色不好。”旁边的女生忽然说。

李楝抬头,这才看清她——短发,圆脸,戴黑框眼镜,眼神关切。

“没事,有点累。”

“你也是大一吧?”女生压低声音,“我看你很久没动笔了,是不是卡在哪儿了?”

李楝犹豫了一下,指着《理论力学》的一道题:“这个,力矩平衡方程,我总是列不对。”

女生探头看了看,拿起笔在草稿纸上画:“你看,这里受力分析有问题。这个铰链约束,应该这样分解……”

她讲得很清楚,用最直观的方法。李楝豁然开朗:“谢谢!你是……”

“物理系的,我叫林晓梅。”女生笑笑,“我也在备考,互相帮助嘛。”

“机械系,李楝。”

两人小声讨论了一会儿。林晓梅思路清晰,讲解耐心。李楝发现,自己卡住的地方往往不是知识点本身,而是思维方法——他习惯用经验去套,而清华的题目要求的是严密的逻辑推导。

“你以后有问题,可以来物理系找我。”林晓梅说,“我们在三楼自习室。”

“谢谢。”

短暂交流后,李楝感觉好了一些。至少知道,在这条孤独的路上,他不是唯一挣扎的人。

晚上十点,图书馆闭馆音乐响起。李楝收拾书包,发现笔记本里夹着一封信——是昨天收到的,父亲寄来的第二封信。他还没拆,因为不敢。

现在,他走到图书馆外的路灯下,小心地拆开。

信纸是那种粗糙的黄色草纸,字迹依然歪扭:

“楝儿:来信收到。书已托人买到,随信寄去。你母腌了楝果,也一并寄去。家中一切安好,勿念。你父腿力渐强,能扶墙走一圈。夜校工友常来问讯,盼你暑假归来讲课。专心备考,勿以家为念。父字。”

短短几行,李楝读了三遍。他能看见父亲趴在炕桌上写信的样子,左手颤抖,一笔一画。能看见母亲在院子里晒楝果,阳光照着她花白的头发。能看见工友们聚在夜校,问“李老师什么时候回来”。

他抬起头,不让眼泪掉下来。路灯的光晕在泪眼中散开,像一圈圈涟漪。

不能哭。不能辜负。

回到宿舍,已经十点半。王建军在背英语,陈向东在做数学题,刘国庆在泡脚——他的脚气犯了,肿得厉害。孙伟还没回来,可能在实验室。

“李楝,明天英语重点你划了吗?”王建军问。

“划了,但我估计没用。”李楝放下书包,“我听力完全不行。”

“多听多练。”陈向东头也不抬,“我插队时用破收音机听VOA,一开始也听不懂,听多了就会了。”

李楝没说话。他没有收音机,也买不起磁带。英语课上的录音机,是他唯一接触标准发音的机会。但一周只有两节课,远远不够。

他洗漱完,爬上床,拿出单词本。在蚊帐里,用手电筒照着,继续背单词。

“perseverance,名词,坚持不懈……”

他反复念这个词,像念一句咒语。

十一点,熄灯。宿舍里只有翻书声和笔尖划过纸面的声音。大家都没睡,在台灯下继续学习。这是317宿舍的常态——每个人都在拼命,因为每个人都输不起。

凌晨一点,李楝终于撑不住,合上眼。梦里,他坐在考场上,试卷一片空白。监考老师说:“时间到。”他惊醒,一身冷汗。

窗外天色微明,四点。他悄悄下床,去水房用冷水洗脸。镜子里的人脸色苍白,眼窝深陷,像个病人。他对着镜子咧嘴,想笑,但笑容比哭还难看。

今天考英语,上午九点。还有五个小时。

他坐在楼梯上,戴上耳机——是跟孙伟借的单声道收音机,信号不好,杂音很大。调到英语教学频道,开始听。

“This is VOA Special English...”

模糊的男声在电流声中时断时续。他努力捕捉每一个单词,但大部分听不懂。挫败感像潮水,一波波袭来。他想起陈向东的话:“听多了就会了。”

可要听多少?一千小时?一万小时?他没有那么多时间。

六点,食堂开门。他去吃了早饭——两个馒头一碗粥,咸菜免费。坐在角落,一边吃一边看英语笔记。周围的学生也在做同样的事,整个食堂像一间巨大的自习室。

七点,他去了考场外的小树林,做最后复习。阳光透过树叶,在地上投下斑驳的光影。他靠着树干,念作文模板:

“With the development of society...”(随着社会的发展……)

这是他能背下来的唯一一个复杂句式。

八点半,考生陆续进场。李楝深呼吸,走进教室。座位按学号排,他坐在第三排中间。试卷发下来,厚厚一叠:听力、阅读、完形填空、作文。

听力开始。录音机里传来清晰的美式英语,语速不快,但对李楝来说像天书。他只能抓住几个关键词,连蒙带猜。

阅读题,生词太多。他想起周师傅教的诀窍:先看问题,再回原文找答案。但时间不够,最后一篇阅读几乎没看。

作文题目:“The Most Important Lesson I Have Learned”(我学到的最重要的一课)。他想了想,写下:

“The most important lesson I have learned is perseverance. When I was a child, my father taught me how a crow feeds its parents...”

(我学到的最重要的一课是坚持不懈。小时候,父亲教我乌鸦如何反哺……)

他写得很慢,很吃力,但写了满满一页。交卷时,手心全是汗。

走出考场,阳光刺眼。学生们聚在一起对答案,惊呼声、叹息声此起彼伏。李楝不想听,快步离开。

下午没考试,但他不能休息。明天考《高等数学》,那是他最怕的科目。期中考试他数学只考了52分,刚刚及格。

图书馆里,他翻开数学习题集。导数、积分、微分方程……像一座座迷宫。他一道题一道题地啃,草稿纸写了一张又一张。

傍晚,林晓梅找到了他。

“李楝,你上午考得怎么样?”

“不好。”他苦笑,“听力基本没听懂。”

“正常,我第一次考六级也这样。”林晓梅在他对面坐下,“数学复习得怎么样?需要帮忙吗?”

李楝犹豫了一下,指着微分方程的一道题:“这个,特解的形式我总是设不对。”

林晓梅看了看,开始讲解。她讲得比老师还清楚,一步步推导,不时问:“这里懂了吗?”“这里呢?”

一个小时后,李楝豁然开朗。原来不是他笨,而是没掌握方法。

“谢谢你,林晓梅。”

“别客气。其实……”她顿了顿,“我注意到你很久了。你总是第一个来图书馆,最后一个走。”

李楝愣住。

“我也是农村考来的。”林晓梅轻声说,“河北农村。第一学期,我也差点崩溃。但现在我明白了,在清华,努力是最基本的,方法才是关键。”

“方法?”

“对。比如数学,你不能死记题型,要理解背后的思想。力学,要建立物理图像。”林晓梅眼神明亮,“我有个学习小组,每周讨论一次。你愿意加入吗?”

李楝眼睛亮了:“愿意!”

“那好,明天考完数学,晚上七点,物理系三楼自习室,我们讨论热力学。”

那天晚上,李楝学得格外有劲。他忽然觉得,自己不是一个人在战斗。

第二天数学考试,依然艰难,但至少他有了思路,不再是完全抓瞎。考完出来,他感觉比英语好一些。

晚上,他去了物理系自习室。林晓梅的学习小组有五个人,都是农村考来的学生。大家分享笔记,讨论难题,互相提问。气氛热烈而平等,没有歧视,只有互助。

“我们这种人,只能抱团取暖。”一个叫张强的男生说,“城里同学有家教,有参考书,我们只有彼此。”

李楝深有同感。那一晚,他学到的不仅是知识,更是一种信念:在这条艰难的路上,他不是孤身一人。

接下来的考试,他依然挣扎,但心态平和了许多。《理论力学》考完,他居然觉得有些题目能做出来;《机械制图》是他的强项,画完最后一笔,他长舒一口气。

最后一门是《政治》。考前夜,宿舍六人一起复习。王建军出题,大家抢答。错了的人要做俯卧撑。李楝错得最多,做了三十个俯卧撑,累得趴在地上。

“李楝,你政治怎么这么差?”刘国庆笑他。

“我……我背不下来那些条条框框。”

“那你考试怎么办?”

“硬背。”

那天晚上,他们复习到凌晨三点。王建军从家里带来一包饼干,大家分着吃。月光从窗户照进来,照着六个年轻的、疲惫的、但眼里有光的脸。

“考完试,咱们去颐和园玩吧?”陈向东提议。

“好!”大家响应。

李楝没说话。他在想,考完试,他要回家。要看看父母,看看夜校的工友们,看看那棵苦楝树。

最后一门考试结束,李楝走出考场。阳光炽烈,蝉鸣如织。他站在主楼前,看着“清华园”三个大字,忽然有种不真实感——他居然撑过来了。

成绩一周后公布。等待的日子,他去了图书馆,不是为了学习,而是为了整理这一学期的笔记。厚厚五本,写满了字。他抚摸着那些字迹,像抚摸自己一路走来的脚印。

公布成绩那天,他不敢去看榜。王建军看完回来,拍拍他的肩:“李楝,你进步了。”

“多少名?”

“76名。”

从98到76,前进了22名。不算好,但至少没退步。

他跑去主楼看榜。找到自己的名字:李楝,总分421,排名76。每一科都有分数,数学61,英语58,政治70,制图85,理论力学68,物理65,机械原理74。

及格了。全部及格。

他站在榜前,久久不动。周围人来人往,喧闹嘈杂,但他什么都听不见。眼前只有那个数字:76。

不是优秀,不是卓越,只是中等偏下。

但对他来说,是奇迹。

是无数个不眠之夜,无数次想放弃又咬牙坚持,无数次在黑暗中摸索终于看见微光的结果。

他走到主楼后面的小树林——期中考试后独自哭泣的地方。这一次,他没有哭,而是笑了。笑着笑着,眼泪却流下来。

“爹,娘,我……我没丢人。”他对着南方,轻声说。

晚上,学习小组聚餐。林晓梅带来一瓶汽水,大家以水代酒,庆祝活过了第一学期。

“为我们这些从泥土里长出来的学生,干杯!”张强举杯。

“干杯!”

汽水苦涩,但有甜味。

散场后,李楝去邮局发电报。他写了很久,最后只发了八个字:

“期末全过,76名,安。”

他知道,父母不懂76名是什么概念,但“全过”两个字,就足够了。

回到宿舍,他开始收拾行李。暑假要回家,他要带上清华的教材,给夜校的工友们讲课;要带上北京的特产,给父母尝尝;要带上这半年的笔记,给周师傅看。

王建军问:“李楝,暑假真不跟我们去北戴河?”

“不了,我要回家。”

“回家有什么意思?咱们去海边玩多好。”

“有意思。”李楝认真地说,“家里有人在等我。”

王建军愣了愣,拍拍他的肩:“也是。代我问伯父伯母好。”

夜深了。李楝躺在床上,睡不着。他在想,回家第一句话说什么?是“爹,娘,我回来了”,还是“我考了76名”,还是“清华很大,但我没迷路”?

最后他想,什么都不用说。就像那只飞远的鸦,归巢时不需要言语,只需要落下,站在枝头,看着熟悉的一切,就足够了。

窗外,有夜鸟飞过。

李楝闭上眼睛。

明天,他要坐火车回家。

三十六个小时,从清华园到青河县。

从知识的殿堂,回到生命的源头。

从一棵拼命向上长的小树,回到滋养他的那片泥土。

而这一次,他不再是单纯的索取者。

他要带回去一些东西:知识,见识,希望。

像那只反哺的鸦,飞越千山万水,不是为了炫耀翅膀,而是为了把远方的种子,撒回故乡的土地。

火车票在口袋里,硬座,学生票半价。

行囊已经收拾好:书,笔记,给父母的礼物,给工友们的教材。

还有一颗心,装满了半年的风雨,和从未动摇的根。

睡吧。他对自己说。

明天,回家。

第二十一章 归巢的羽

1978年7月20日,下午三点。李楝站在青河县长途汽车站的尘土中,看着眼前熟悉又陌生的家乡,恍惚了足足一分钟。

三十六个小时硬座火车,六个小时颠簸的汽车,骨头像散了架。他肩上挎着周师傅的旧皮箱,手里拎着鼓囊囊的帆布包——里面装着给父母的糕点、给周师傅的茶叶、给工友们的北京果脯,还有二十本从清华图书馆借阅后手抄的《机械基础讲义》。

车站还是老样子:斑驳的水泥墙,褪色的“安全生产”标语,满地瓜子壳和痰渍。几个揽客的拖拉机司机蹲在墙角抽烟,看见他这身打扮——白衬衫,蓝裤子,虽然洗得发白但整齐——互相使个眼色,没人上来问“去哪儿”。

李楝深吸一口气。空气里有熟悉的青河味道:河水淡淡的腥气,远处化肥厂飘来的氨味,还有这个季节特有的、麦秸燃烧后的焦香。这味道钻入肺腑,像一只温柔的手,轻轻抚平了半年来在异乡绷紧的神经。

他走出车站,沿着记忆中的路往家走。县城变了些:多了几栋三层楼房,百货商店的橱窗里摆着彩色电视机——黑白的,但已经是稀罕物。街上的行人大多还是穿着蓝灰制服,但偶尔能看见年轻姑娘穿着碎花衬衫,辫子上系着彩色头绳。

走出县城,上了通往村里的土路。路两边是刚刚收割的麦田,麦茬齐整,在午后的阳光下泛着金黄。有农民在捆麦秸,看见他,停下手中的活计打量。

“这不是……李家的楝子吗?”一个老汉认出了他。

“赵伯,是我。”李楝站住,微微鞠躬。

“哎呀,大学生回来了!”老汉放下草绳走过来,粗糙的手抓住他的胳膊,“长高了,白了,像个城里人了!”

周围干活的人都围过来。七嘴八舌地问:“清华大不大?”“北京天安门看见没?”“毛主席纪念堂去了吗?”

李楝一一回答,尽量简洁。他能感觉到那些目光里的复杂情绪:羡慕,好奇,也许还有一丝不易察觉的疏远——他已经不属于这里了,至少不完全属于。

“你爹娘天天念叨你。”赵伯说,“你爹现在能拄拐走老远了,你娘逢人就夸,说儿子在清华读书。”

李楝心里一热:“我爹腿好多了?”

“好多了!天天在院里练走路,说要等儿子回来,走着去村口接。”

听到这话,李楝加快了脚步。

离村子还有二里地时,他看见路边的苦楝树——不是他家那棵,是村口的老树,据说有一百年了。树下坐着几个乘凉的老太太,其中一个看见他,猛地站起来:

“楝子?是楝子回来了!”

是王奶奶,看着他长大的。李楝跑过去:“王奶奶!”

“哎哟我的乖乖!”王奶奶抓着他的手,老泪纵横,“你可回来了!你娘天天站在这树下望,说‘我家楝子该回来了’!”

其他老太太也围上来,这个摸摸他的脸,那个拍拍他的肩。李楝眼睛发酸——在清华,没人这样对他。那里的人客气、有礼,但隔着距离。这里,所有的亲近都毫无保留,像泥土一样质朴,也像泥土一样厚重。

“快回家!你爹娘还不知道呢!”王奶奶推他。

李楝提起行李继续走。转过最后一个弯,村子就在眼前了。低矮的土坯房,袅袅的炊烟,池塘边洗衣的妇女,追逐打闹的孩子——一切都没变,像一幅凝固在时光里的画。

然后他看见了自家院子。

院门开着,苦楝树投下浓密的树荫。树下,一个人正拄着拐杖,一步一步,艰难但坚定地走着。是父亲。

李鸦青背对着他,正从院子的东头往西头走。他的右腿依然拖沓,但左手拄拐的姿势已经很稳。每一步都缓慢,能看见他咬紧牙关,额头上的汗珠在阳光下闪烁。

晚云站在屋檐下,手里拿着毛巾,眼睛紧紧盯着丈夫,随时准备冲上去扶,但又强忍着。这是李鸦青的坚持:他要自己走完这一圈。

李楝站在院门外,没有出声。他看着父亲佝偻但倔强的背影,看着母亲紧张而骄傲的神情,忽然觉得喉咙被什么堵住了。半年,在清华的半年,他经历了无数艰难时刻:听不懂课的焦虑,做不出题的绝望,排名落后的羞耻。但所有这些加起来,都不及眼前这一幕给他的震撼。

父亲在用最原始的方式告诉他:无论走多远,都不能放弃向前。生命本身就是一场艰难的行走,每一步都可能摔倒,但只要还能动,就要走。

李鸦青终于走到了西头,转过身,准备往回走。这时,他看见了院门外的儿子。

他愣住了。拐杖“哐当”一声掉在地上。但他没有去捡,只是站在那里,张着嘴,眼睛瞪得很大,像看见了什么不可思议的景象。

“爹。”李楝轻轻叫了一声。

这一声像打开了什么开关。李鸦青的嘴唇开始颤抖,眼泪毫无预兆地涌出来。他想往前走,但腿一软,整个人往下倒。

晚云冲过来扶住他,同时抬头看见了儿子。“楝子!”她尖叫一声,松开丈夫就往外跑,差点被门槛绊倒。

李楝扔下行李跑进院子。一家三口在苦楝树下汇合,抱成一团。没有人说话,只有压抑的哭声和颤抖的呼吸。李楝感觉到父亲干瘦的手臂紧紧箍着他的背,感觉到母亲温热的眼泪浸透了他的衬衫。他闭上眼睛,闻着父亲身上熟悉的汗味和药味,闻着母亲头发上皂角的清香,闻着苦楝树叶淡淡的苦香。

这一刻,所有的距离都消失了。他不是清华的学生,不是机械系排名76的李楝,只是李鸦青和晚云的儿子,是这个农家院子里长大的孩子。

许久,晚云先松开手,抹着眼泪:“让我看看……瘦了,瘦多了!是不是没吃饱?”

“没有,娘,我吃得好。”

“胡说,脸都尖了。”晚云捧着他的脸仔细看,“眼睛下面都是黑的,是不是熬夜了?”

李楝笑了:“学习嘛,免不了。”

李鸦青已经捡起拐杖,重新站直。他看着儿子,眼神复杂——有骄傲,有心疼,有思念,还有一种李楝说不清的东西,像是欣慰,又像是感伤。

“回来……就好。”他终于说,声音沙哑。

晚云这才想起:“快进屋!我给你倒水!吃饭了没有?我这就去做饭!”

“娘,不急。”李楝扶住父亲,“爹,您走了多久了?”

“一圈……两百步。”李鸦青脸上露出孩子般的得意,“以前……一百步。等你回来……走给你看。”

李楝鼻子又酸了。父亲每天艰难地练习走路,只是为了在他回来时,能多走几步给他看。

他扶着父亲进屋。屋子还是老样子:土炕,旧桌,墙上贴着他的奖状和清华录取通知书的复印件——显然母亲经常擦拭,纸边都磨毛了。但多了些东西:窗台上摆着一盆仙人掌,说是能吸辐射;墙上钉了张中国地图,北京的位置被红笔圈出来,旁边写着“楝子在这里”。

“你娘……天天看。”李鸦青指着地图。

晚云端来水,是温的,加了点糖。“快喝,解乏。”

李楝一口气喝完。水的味道很特别,有井水的清甜,也有……家的味道。在清华,他喝过自来水,喝过开水房的锅炉水,喝过同学请的可乐,但都没有这碗水让他觉得踏实。

“我带了东西。”他打开行李,先拿出给父母的:“这是北京茯苓饼,软,爹能吃;这是果脯,娘您尝尝;这是两件汗衫,纯棉的,夏天穿凉快……”

晚云一样样接过,像接圣物。“花这钱干啥……你在外面不容易……”

“我有补助,够用。”李楝又拿出给周师傅的茶叶,“明天我去看周师傅。”

“该去。”李鸦青点头,“他常来……问你的信。”

最后,李楝拿出那二十本手抄讲义,郑重地放在桌上:“这是我给夜校准备的。清华的教材,我抄了重点,加上我的理解。暑假我想给工友们讲讲。”

李鸦青和晚云看着那摞厚厚的本子,沉默了。许久,李鸦青伸出手,轻轻抚摸最上面一本的封面。他的手指划过“机械基础”四个字,动作轻柔得像在抚摸婴儿的脸。

“好。”他说,眼泪又掉下来,“你……没忘本。”

晚饭是晚云准备的接风宴:炒鸡蛋,腊肉炖粉条,凉拌黄瓜,还有李楝最爱吃的楝果——用糖腌过,苦中带甜。米饭是新米,喷香。

“吃,多吃。”晚云不停地夹菜。

李鸦青破例喝了半杯酒——医生不让喝,但今天特殊。他举起杯,手有些抖:“楝子……欢迎回家。”

“谢谢爹。”

三只杯子碰在一起,声音清脆。

饭后,一家三口坐在院子里乘凉。夏夜的天空是深紫色的,星星又多又亮,比北京清楚得多。苦楝树上,那个鸦巢还在,隐约能听见雏鸟的啾啾声。

“它们……今年孵了四只。”李鸦青指着鸟巢,“老鸦……每天忙。”

李楝看着那个忙碌的巢,忽然想起清华图书馆窗外也有鸟巢,是麻雀的,比这个小。他曾经看着麻雀父母叼着虫子飞进飞出,心想它们和青河边的乌鸦有什么不同?现在他明白了:不同的只是种类,相同的都是反哺的本能,和那份不顾一切的付出。

“爹,娘,我这半年……”他缓缓开口,开始讲述。讲清华园有多大,讲图书馆的书有多少,讲课程有多难,讲第一次考试排名98的羞耻,讲熬夜学习差点晕倒,讲林晓梅的学习小组,讲期末考到76名的欣慰……

他讲得很细,没有隐瞒困难,也没有夸大成就。父母静静地听着,晚云偶尔抹眼泪,李鸦青始终握着他的手。

讲完了,夜已深。晚云说:“睡吧,明天再说。”

李楝回到自己的房间。一切都没变:木板床,旧蚊帐,墙上的奖状,窗台上的手摇发电机。但多了一盏台灯——显然是新买的,塑料外壳,红色的。

“你娘……怕你晚上看书。”李鸦青站在门口说。

李楝打开台灯。暖黄的光晕充满房间,驱散了黑暗。

“谢谢爹,谢谢娘。”

李鸦青点点头,转身要走,又停住:“楝子。”

“嗯?”

“你……飞高了。”父亲背对着他,声音很轻,“爹……够不着了。但爹……高兴。”

说完,他拄着拐慢慢走了。

李楝站在房间里,久久不动。父亲的话像一颗石子,投入他心底的湖,激起层层涟漪。

飞高了,够不着了。但高兴。

这大概就是父母最真实的心情吧。既希望孩子飞得高远,又知道那意味着离别;既为孩子的成就骄傲,又为渐行渐远的距离感伤。

他躺在床上,看着天花板。半年来的画面在脑中闪现:离家的早晨,火车上的夜晚,清华园的清晨,图书馆的灯光,考场的紧张,看榜时的释然……最后定格在父亲转身离去的背影上。

那背影佝偻,但挺拔。

像一棵老树,根系深扎泥土,枝干却努力指向天空。

为了给新生的枝叶,让出阳光。

李楝闭上眼睛。

回家了。

真的回家了。

不是衣锦还乡,不是凯旋归来。

只是一个游子归巢,抖落一身风尘,在熟悉的枝头歇息片刻。

然后,又要准备下一次起飞。

但这一次,他知道了为什么而飞。

不是为逃离,不是为虚荣。

是为了像那只反哺的鸦一样,飞得更高,看得更远,然后把看到的风景,带回这片生养他的土地。

窗外,有风吹过。

苦楝树叶沙沙作响。

像在说:欢迎回家。

也像在说:准备好,还要继续飞。

第二十二章 夜校新灯

1978年7月25日,晚上七点半。青河机械厂铸造车间的仓库里,汽灯再次亮起。

这不是平常的夜校时间——暑假期间,夜校本该暂停。但今晚特殊:李老师回来了。

工友们早早就来了。王大柱搬来长凳,小赵擦黑板,刘翠花从家里带来一壶凉茶。二十几个人,把仓库挤得满满当当。没人说话,气氛像等待什么重大仪式。

七点四十,李楝骑着自行车来了。还是那身蓝工装,但洗得干净,熨得平整。他下车时,工友们不约而同地站起来。

“李老师!”小赵第一个冲上去,接过自行车。

“大家坐,别客气。”李楝笑着,从车后座取下那捆手抄讲义。

他走到黑板前,转身看着下面那些熟悉的面孔。半年不见,有些人胖了,有些人瘦了,但眼神都一样——热切,期待,还有一种近乎虔诚的认真。

“各位师傅,我回来了。”他开口,声音不大,但在安静的仓库里很清晰。

掌声响起,热烈而持久。王大柱眼睛红了,用粗糙的大手使劲拍;刘翠花一边拍手一边抹眼泪;小赵激动得脸都红了。

李楝等掌声停下,继续说:“这半年,我在清华学习。很难,真的很难。很多时候我学不会,想放弃。但每当这时,我就想起夜校,想起大家学识字时的那股劲儿——一个笔画写不好,写十遍;一个字认不出,问十遍。”

下面有人点头。

“所以我想,我不能放弃。我要是放弃了,对不起大家,对不起周师傅,对不起我爹娘,也对不起……”他顿了顿,“对不起那只每年春天都来的白额鸦。”

这句话让工友们愣了愣,但很快明白——李楝说过白额鸦的故事,那是他们夜校的“教材”之一,关于反哺,关于感恩。

“在清华,我学到了很多新知识。今晚开始,我想把这些知识带回来,跟大家分享。”李楝举起手抄讲义,“这是我整理的《机械基础讲义》,从最基础的力学讲起,结合咱们厂的实际机器。不一定全对,但我会尽力讲清楚。”

他翻开第一本:“今天讲第一章:力与运动。”

黑板擦得很干净。李楝拿起粉笔,写下标题。他的字比半年前工整多了,笔画有力,结构匀称。

讲课开始了。他讲得很慢,用最通俗的语言,结合铸造车间的实际例子:吊车的钢丝绳为什么不能超载?传送带的速度怎么计算?砂箱的受力怎么分析?

工友们听得很专注。有人做笔记——用的还是李楝半年前发的练习本,已经写了大半。有人皱眉思考,有人小声讨论。

讲到牛顿第二定律时,李楝问:“谁能说说,咱们车间那台抛丸机,为什么清理小零件时要把转速调低?”

下面沉默。这个问题太专业了。

小赵举手:“我猜……转速太高,零件会撞坏?”

“对了一半。”李楝在黑板上画示意图,“更准确地说,是离心力的问题。转速越高,离心力越大,零件受到的冲击力就越大。所以要根据零件大小和材质,调整转速。”

他写出公式:F=mω²r。

“看,力和质量、角速度的平方、半径都有关系。这就是牛顿第二定律在旋转运动中的应用。”

工友们看着那个公式,眼神有些茫然。李楝知道,他们看不懂希腊字母ω,也不懂平方符号²。但他没有跳过,而是耐心解释:“这个像小椅子一样的符号是希腊字母,读‘欧米伽’,表示角速度。这个小小的2表示平方……”

他讲得很细,不时问“这里懂了吗”。王大柱第一个点头:“懂了!就像甩衣服,甩得越快,水珠飞得越远!”

“对!就是这个道理!”李楝眼睛一亮。王大柱用生活经验理解物理原理,这正是他想要的效果。

课堂气氛活跃起来。工友们开始举例子:拖拉机的牵引力,水泵的扬程,齿轮箱的传动比……每个例子,李楝都引导大家用刚学的知识分析。

九点钟,课间休息。刘翠花给大家倒凉茶,小赵拿出自家种的黄瓜分着吃。工友们围住李楝,七嘴八舌地问:

“李老师,清华食堂真的顿顿有肉吗?”

“图书馆有多大?比咱们县电影院还大吗?”

“北京人说话是不是都跟广播里一样?”

李楝一一回答。他能感觉到,在这些朴素的问题背后,是对外面世界的好奇,是对知识的渴望,也许还有一丝不敢明说的向往——如果当年有机会,他们是不是也能上大学?

休息结束,继续讲课。李楝讲完理论,开始讲实际应用:“下周,咱们可以一起分析车间那台老冲床的问题。用今天学的力学知识,看看怎么改进。”

“真的?”王大柱兴奋了,“那台冲床老卡死,耽误多少活儿!”

“真的。但前提是大家要理解基本原理。”李楝微笑,“所以课后要复习,要做题。我布置五道习题,下节课检查。”

“还要做题啊?”有人哀嚎。

“当然要。”李楝严肃起来,“知识不是听听就会的,要练习,要思考。我在清华,每天都要做几十道题。”

这话让工友们安静了。他们看着李楝——这个从他们中间走出去的年轻人,如今在最高学府读书,却还回来教他们,还布置作业。这份认真,让他们感动,也让他们不敢懈怠。

下课了。汽灯熄灭,月光从仓库窗户照进来。工友们陆续离开,每个人都拿着手抄讲义的复印件——是李楝用复写纸一份份誊写的,字迹工整。

小赵最后一个走:“李老师,我送您。”

“不用,我骑车。”

“我……我有话想跟您说。”小赵低着头。

两人推着自行车,走在厂区的小路上。月光把他们的影子拉得很长。

“李老师,我……我想考夜大。”小赵终于说。

李楝停下脚步:“夜大?”

“嗯。地区师范学院有夜大,招在职职工。我打听过了,高中同等学力就能考。”小赵声音发颤,“我想学机械制造专业,以后……想当技术员。”

李楝看着这个十九岁的年轻人。半年前,他还不识字,现在已经在想考夜大了。

“需要我帮你什么?”

“我想跟您学数学和物理。夜大要考这些,我……我底子太差。”

“好。”李楝毫不犹豫,“每周三晚上,我单独教你。”

“真的?”小赵眼睛亮了,“不耽误您吗?您暑假还要……”

“不耽误。”李楝拍拍他的肩,“你肯学,我就肯教。”

小赵深深鞠躬:“谢谢李老师!我一辈子记得您!”

“别谢我。”李楝扶起他,“要谢,就谢你自己。是你自己抓住了机会。”

送走小赵,李楝没有立刻回家。他骑着车,在厂区里转了一圈。夜晚的机械厂很安静,只有铸造车间还有夜班工人在干活,通红的铁水映亮窗户。他想起半年前,自己也是这车间的一员,满手油污,浑身铁锈味。

现在,他穿着干净的衣服,在清华读书。但这里依然是他的根——周师傅在这里,工友们在这里,那些冰冷的机器和炽热的铁水,构成了他生命最初的质感。

他骑到技术科楼下。二楼的窗户还亮着灯——是周师傅。李楝上楼,敲门。

“进来。”

周师傅戴着老花镜,正在灯下画图纸。看见李楝,他摘下眼镜:“这么晚还不回家?”

“刚上完夜校。”李楝坐下,从包里拿出茶叶,“给您带的,北京茉莉花茶。”

周师傅接过,闻了闻:“香。花这钱干啥。”

“应该的。”李楝看着师傅桌上的图纸,“这是……新项目?”

“嗯,农机厂委托的,脱粒机改进型。”周师傅把图纸推过来,“你看看。”

李楝仔细看。图纸很专业,标注清晰,结构合理。但他注意到一个问题:“这个传动部分,齿轮模数是不是偏小了?长期满负荷工作,容易打齿。”

周师傅眼睛一亮:“看出问题了?我故意的。”

“为什么?”

“为了让你看出来。”周师傅笑了,“考考你,在清华半年,眼力见长没长。”

李楝也笑了。这就是周师傅的教学方式——从不直接给答案,总让你自己发现。

“说说,清华怎么样?”周师傅点起烟。

李楝讲了。讲课程,讲考试,讲排名,讲学习小组。周师傅静静听着,烟灰积了很长一截。

“76名,不错。”周师傅终于说,“第一学期能进前八十,不容易。尤其对你这种底子薄的。”

“但我还是差得远。有些同学,好像天生就会。”

“没有天生就会的事。”周师傅弹掉烟灰,“他们只是起步早,环境好。但你有的东西,他们没有。”

“什么?”

“韧性。”周师傅看着他,“你在青河边长大,在机械厂干过,知道生活的不易。这份经历,是你最宝贵的财富。”

李楝想起父亲的话:“咱是农村来的,不丢人。”

“师傅,我有时候很矛盾。”他低声说,“在清华,我想拼命学,想追上别人。但追得越紧,越觉得自己不属于那里。回到这里,又觉得……觉得好像也回不来了。”

“正常。”周师傅吐出一口烟,“你现在是两栖动物。水里能活,陆地上也能活,但都不完全适应。但两栖动物有它的优势——能看到两个世界。”

“两个世界?”

“对。清华的世界,和青河的世界。你要做的,不是选择其中一个,而是连接它们。”周师傅指着图纸,“就像这台机器,要把清华学到的理论,用在青河的实际问题上。这就是你的使命。”

使命。这个词很重,但李楝觉得,周师傅说得对。

“夜校办得好。”周师傅又说,“那些工友,都是好苗子。你教他们,就是在播种子。也许十年后,他们中有人能成为工程师,有人能搞出发明。那时候,你就是那棵最早结果的树。”

李楝心里一震。他想起吴老师,想起周师傅,想起所有教过他的人。他们都是一棵树,为他遮荫,给他果实。现在,轮到他成为树了。

“我明白了,师傅。”

“明白就好。”周师傅掐灭烟,“回去吧,你爹娘等你呢。”

李楝起身,走到门口,又回头:“师傅,谢谢您。”

“谢啥。走吧。”

骑车回家的路上,月光如水。李楝想起夜校工友们专注的脸,想起小赵说要考夜大的决心,想起周师傅说的“连接两个世界”。

忽然,他看见一只乌鸦从头顶飞过,落在前方路边的树上。月光下,乌鸦的羽毛黑得发亮,眼睛像两粒黑豆。

它侧着头看他,叫了一声:“嘎——”

然后振翅飞起,消失在夜色中。

李楝笑了。他想,也许这就是那只白额鸦的后代,或者根本不是。但有什么关系呢?重要的是,反哺的精神在延续——从白额鸦到他,从他到夜校的工友,从工友到未来可能被他们影响的人。

这是一个链条,一个循环。

而他,是其中重要的一环。

回到家,父母已经睡了。李楝轻手轻脚进屋,看见桌上放着两个煮鸡蛋和一张纸条:

“楝子:晚上讲课累,补补。娘。”

字迹歪扭,但一笔一画。

李楝拿起鸡蛋,还温着。他剥开一个,慢慢吃。

蛋黄的香味在口中化开,像母爱的味道,像家的味道,像所有朴素而深沉的情感。

他走到窗前,看着院子里的苦楝树。月光下,树影婆娑,鸦巢静默。

明天,还有新的课要讲,新的问题要解决,新的路要走。

但今夜,让他好好享受这份归巢的安宁。

像那只飞了一天的鸦,终于落回枝头。

抖落风尘,梳理羽毛。

然后,在晨光中再次起飞。

带着更坚定的方向,和更丰盈的生命。

第二十三章 父亲的铁盒

1978年8月10日,午后。暴雨刚过,青河县笼罩在水汽氤氲的闷热中。李楝从夜校回来,浑身湿透——半路遇到暴雨,没带伞。晚云赶紧拿来干毛巾:“快擦擦,别着凉。”

李鸦青坐在阳光房里,看着窗外的雨滴从苦楝树叶上滑落,一滴,一滴,像慢放的时钟。他手里摩挲着一个铁盒子——旧的饼干盒,红漆剥落,露出锈迹。

“爹,您在看什么?”李楝擦着头发走过来。

李鸦青没回答,只是打开铁盒。里面是一叠泛黄的信纸,几枚褪色的奖章,几张黑白照片,还有……一根乌黑的羽毛。

李楝怔住了。那羽毛他认得——很多年前,白额鸦最后一次离开时留下的。他一直以为丢了,原来父亲收着。

“坐。”李鸦青指指旁边的凳子。

李楝坐下。阳光房里很安静,只有雨滴声和远处隐约的雷声。

李鸦青用左手——现在已经灵活多了——小心地拿出那些东西,一样样摆在桌上。他动作很慢,像在进行某种仪式。

第一张照片:一个瘦削的年轻人站在枯树下,背景是荒芜的田野。李楝认出那是年轻时的父亲,大约十七八岁,眼神里有种早熟的沧桑。

“这……是您?”

李鸦青点头:“1943年……春天。拍完这张……三个月后,闹饥荒。”

照片背面有字,铅笔写的,字迹稚嫩:“李鸦青,十七岁,家中无粮。”

第二张照片:母亲年轻时,扎着两条粗辫子,站在青河边,笑得羞涩。背面写着:“苏晚云,十九岁,定亲照。”

第三张:父母结婚照。简陋的土坯房前,两人并排站着,胸前戴着纸做的大红花。父亲穿着借来的中山装,太大,肩膀塌着;母亲穿着红布衫,手紧张地攥着衣角。

“这张……你奶奶拍的。”李鸦青轻声说,“她病着……硬要起来拍。”

李楝鼻子发酸。他没见过奶奶,只看过母亲珍藏的一张模糊的照片。现在看到年轻时的父母,看到他们眼中的希望和忐忑,忽然觉得历史如此具体——不是教科书上的年代数字,而是活生生的人在具体的年代里,努力活着的痕迹。

接着是信。李鸦青一封封打开,铺平。字迹各不相同,有的娟秀,有的潦草,但都写着相似的内容:

“鸦青吾儿:娘今日好些了,勿念……”

“青儿:寄来的钱收到了,家里一切都好……”

“儿子:你爹的坟头草又长了,你有空回来看看……”

最后一封,字迹颤抖得几乎无法辨认:“青儿,娘怕是熬不过这个春天了……”

李楝认得这封信——七年前,他第一次识字时念给父亲听的那封。那时父亲哭得像个孩子。现在,父亲很平静,只是手指轻轻摩挲着信纸边缘,像在抚摸母亲的脸。

“这些……你奶奶写的。”李鸦青说,“我……不识字,请人念。后来……你念。”

他又拿出奖章:一个“劳动模范”,一个“先进生产者”,还有一个“技术革新能手”。都是厂里发的,铜的,已经氧化发黑。

“这个……脱粒机。”他指着“技术革新能手”的奖章,“你做的。”

“是您和大家一起做的。”李楝说。

“你……是种子。”李鸦青看着他,“我们……只是土。”

李楝想说什么,但喉咙发紧。

最后,是那根羽毛。李鸦青拿起来,对着光看。羽毛的根部,那点暗红的血迹还在,像凝固的泪。

“它……救过咱家。”他说,“那年饥荒……它引路,找到山药。”

“我记得。”

“你记得……好。”李鸦青把羽毛递给儿子,“现在……给你。”

李楝接过。羽毛很轻,轻得像没有重量。但在手里,却觉得沉甸甸的——那是三十多年的记忆,是一个家庭在绝境中的救命稻草,是一只鸟与一家人之间说不清的缘分。

“爹,您为什么今天给我看这些?”

李鸦青沉默了很久。窗外,雨又开始下了,淅淅沥沥,敲打着玻璃。

“我……老了。”他终于说,声音很轻,像怕惊动什么,“腿……好不了。脑子……也慢。以后……记性会差。”

“爹,您别这么说……”

“听我说完。”李鸦青摆摆手,“这些……是咱家的根。我……要交给你。”

他指着照片:“这是……你爷爷奶奶的样子。你……要记住。”

指着信:“这是……你奶奶的心。你……要懂得。”

指着奖章:“这是……咱家的光荣。你……要续上。”

最后指着羽毛:“这是……恩。你……要报。”

李楝的眼泪终于掉下来。他握住父亲的手——那双手粗糙,关节粗大,掌心有厚厚的老茧,还有偏瘫后留下的僵硬。但很温暖。

“爹,我都记着。我会把这些传下去,传给我的孩子,传给我的学生。”

李鸦青笑了。那笑容里有欣慰,有释然,还有一种完成使命的轻松。

“好。”他说,“那……我就放心了。”

雨下大了。苦楝树在风雨中摇曳,叶子哗哗作响。李楝忽然想起很多年前,也是这样的雨天,父亲背着他去公社卫生所。那时父亲的背很宽,很稳,雨水顺着他的脖颈流下来,湿透了他的衬衫,但他一直说:“楝子别怕,爹在。”

现在,父亲的背佝偻了,需要拄拐才能走路。而他,长成了能背起父亲的男人。

角色转换了。但爱没有变。

“爹,我背您回屋吧?这里潮。”

“不用。我……自己走。”李鸦青拄着拐杖站起来,一步一步,很慢,但很稳。

李楝跟在身后,看着他蹒跚但坚定的背影。

回到屋里,晚云已经熬了姜汤:“快喝,驱寒。”

三人坐在炕上,喝着热腾腾的姜汤。窗外雨声潺潺,屋里温暖安宁。

“楝子,”晚云忽然说,“你爹这几天,天天翻那个铁盒子。我就知道,他要跟你交代什么。”

“娘,您也有要交代的吗?”

晚云笑了,从怀里掏出一个小布包。打开,是那对银耳环,和那枚银戒指。

“这个……你奶奶给我的。”她把耳环放在掌心,“现在,我想给将来我儿媳妇。”

李楝脸红了:“娘,我还早呢……”

“不早。”晚云认真地说,“你在北京,遇到合适的姑娘,要真心对人好。咱们家穷,但咱家的人心不穷。”

她把耳环重新包好,塞进李楝手里:“收着。等你决定了,给她。”

又把戒指拿起来:“这个,你一直戴着吧。看到它,就想起家,想起根。”

李楝接过。银戒指在掌心微凉,但他知道,很快就会被他焐热,就像它曾经被父亲和奶奶焐热一样。

“爹,娘,你们放心。”他郑重地说,“无论我走到哪里,都不会忘记我是谁的儿子,不会忘记我从哪里来。”

“我们信。”李鸦青说,“你……是只恋巢的鸦。飞再远……也回来。”

那一夜,雨一直下。李楝躺在自己的小床上,听着雨声,久久不能入睡。他手里拿着那根羽毛,轻轻转动。在黑暗中,羽毛几乎看不见,但他能感觉到它的存在——像某种承诺,某种传承。

他想起了清华园,想起了图书馆的灯光,想起了那些艰深的公式和定理。那些很重要,是他改变命运的工具。但手里这根羽毛,桌上那些照片和信,父母那些朴素的话语,是更重要的东西——是他的锚,是他的根,是他无论飞多高都不会迷失的方向。

知识可以让人看得更远,但只有爱,能让人知道为什么出发,和最终要回到哪里。

他想起了周师傅的话:“连接两个世界。”

是的,他要连接清华和青河,连接知识和生活,连接过去和未来。而那个铁盒子,那根羽毛,那些泛黄的记忆,就是连接的桥梁。

窗外,雨渐渐小了。有蛙鸣传来,断断续续。

李楝闭上眼睛。

他仿佛看见一只鸦,从青河边起飞,飞过田野,飞过山峦,飞向遥远的北方。它嘴里衔着一根羽毛,那羽毛在阳光下闪闪发光。

飞累了,它停在某棵树上,歇息片刻。

然后继续飞。

不是为了离开,而是为了归来时,翅膀更有力,视野更开阔,能带回更多的东西。

而在地上,总有人在等待。

在苦楝树下,在阳光房里,在温暖的炕上。

等待那只远行的鸦,归巢。

抖落一身风尘,落在熟悉的枝头。

叫一声,像是在说:

我回来了。

我还记得。

我会继续。

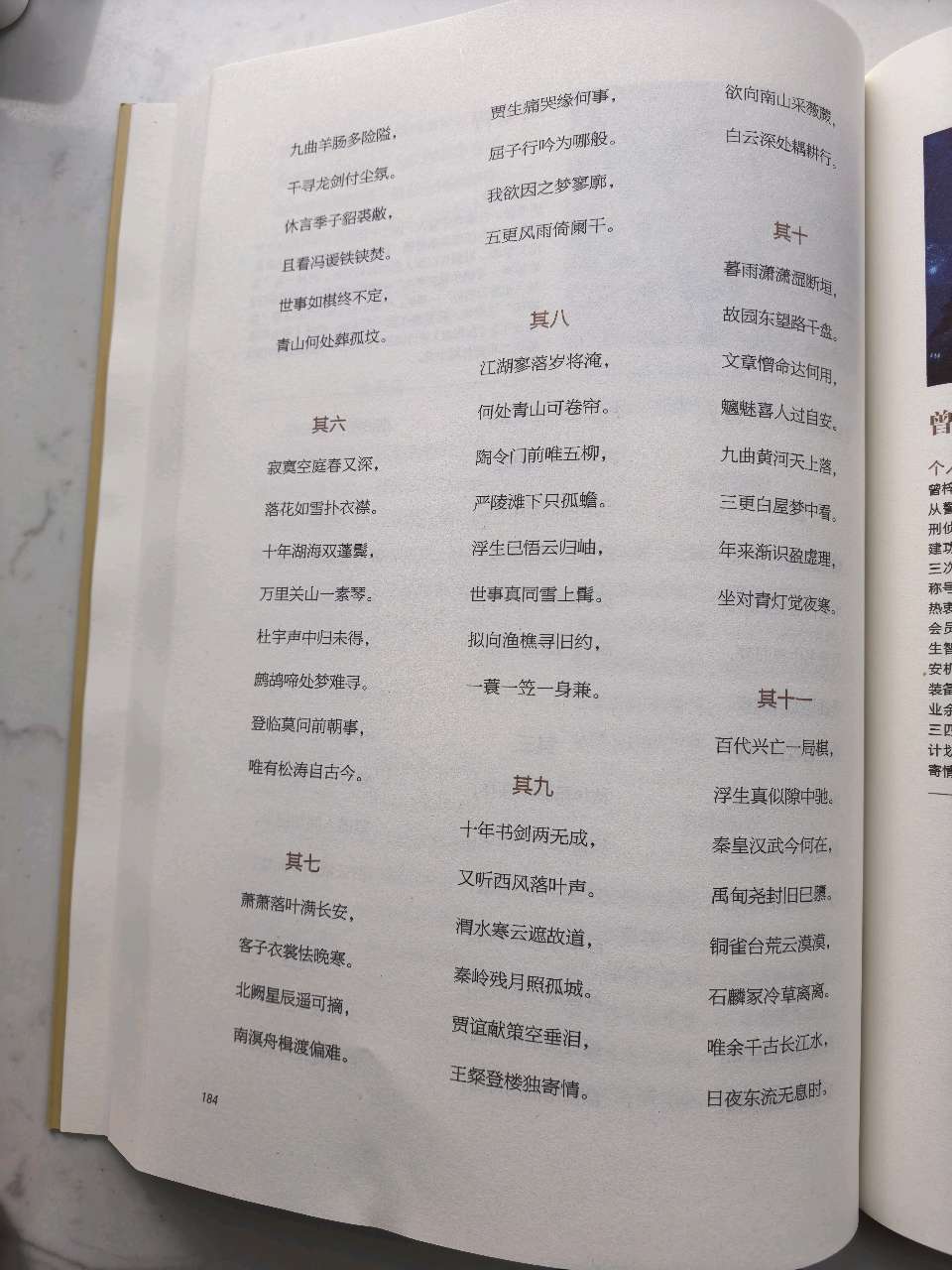

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。

长篇小说有:

《高路入云端》《野蜂飞舞》《咽泪妆欢》《野草》《回不去的渡口》《拂不去的烟尘》《窗含西岭千秋雪》《陇上荒宴》《逆熵编年史》《生命的代数与几何》《孔雀东南飞》《虚舟渡海》《人间世》《北归》《风月宝鉴的背面》《因缘岸》《风起青萍之末》《告别的重逢》《何处惹尘埃》《随缘花开》《独钓寒江雪》《浮光掠影》《春花秋月》《觉海慈航》《云水禅心》《望断南飞雁》《日暮苍山远》《月明星稀》《烟雨莽苍苍》《呦呦鹿鸣》《风干的岁月》《月满西楼》《青春渡口》《风月宝鉴》《山外青山楼外楼》《无枝可依》《霜满天》《床前明月光》《杨柳风》《空谷传响》《何似在人间》《柳丝断,情丝绊》《长河入海流》《梦里不知身是客》《今宵酒醒何处》《袖里乾坤》《东风画太平》《清风牵衣袖》《会宁的乡愁》《无边的苍茫》《人间正道是沧桑》《羌笛何须怨杨柳》《人空瘦》《春如旧》《趟过黑夜的河》《头上高山》《春秋一梦》《无字天书》《两口子》《石碾缘》《花易落》《雨送黄昏》《人情恶》《世情薄》《那一撮撮黄土》《镜花水月》 连续剧《江河激浪》剧本。《江河激流》 电视剧《琴瑟和鸣》剧本。《琴瑟和鸣》《起舞弄清影》 电视剧《三十功名》剧本。《三十功名》 电视剧《苦水河那岸》剧本。《苦水河那岸》 连续剧《寒蝉凄切》剧本。《寒蝉凄切》 连续剧《人间烟火》剧本。《人间烟火》 连续剧《黄河渡口》剧本。《黄河渡口》 连续剧《商海浮沉录》剧本。《商海浮沉录》 连续剧《直播带货》剧本。《直播带货》 连续剧《哥是一个传说》剧本。《哥是一个传说》 连续剧《山河铸会宁》剧本。《山河铸会宁》《菩提树》连续剧《菩提树》剧本。《财神玄坛记》《中微子探幽》《中国芯》《碗》《花落自有时》《黄土天伦》《长河无声》《一派狐言》《红尘判官》《诸天演教》《量子倾城》《刘家寨子的羊倌》《会宁丝路》《三十二相》《刘寨的旱塬码头》《刘寨史记-烽火乱马川》《刘寨中学的钟声》《赖公风水秘传》《风水天机》《风水奇验经》《星砂秘传》《野狐禅》《无果之墟》《浮城之下》《会宁-慢牛坡战役》《月陷》《灵隐天光》《尘缘如梦》《岁华纪》《会宁铁木山传奇》《逆鳞相》《金锁玉关》《会宁黄土魂》《嫦娥奔月-星穹下的血脉与誓言》《银河初渡》《卫星电逝》《天狗食月》《会宁刘寨史记》《尘途》《借假修真》《海原大地震》《灾厄纪年》《灾厄长河》《心渊天途》《心渊》《点穴玄箓》《尘缘道心录》《尘劫亲渊》《镜中我》《八山秘录》《尘渊纪》《八卦藏空录》《风水秘诀》《心途八十一劫》《推背图》《痣命天机》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《天咒秘玄录》《九霄龙吟传》《星陨幽冥录》《心相山海》《九转星穹诀》《玉碎京华》《剑匣里的心跳》《破相思》《天命裁缝铺》《天命箴言录》《沧海横刀》《悟光神域》《尘缘债海录》《星尘与锈》《千秋山河鉴》《尘缘未央》《灵渊觉行》《天衍道行》《无锋之怒》《无待神帝》《荒岭残灯录》《灵台照影录》《济公逍遥遊》三十部 《龙渊涅槃记》《龙渊剑影》《明月孤刀》《明月孤鸿》《幽冥山缘录》《经纬沧桑》《血秧》《千峰辞》《翠峦烟雨情》《黄土情孽》《河岸边的呼喊》《天罡北斗诀》《山鬼》《青丘山狐缘》《青峦缘》《荒岭残灯录》《一句顶半生》二十六部 《灯烬-剑影-山河》《荒原之恋》《荒岭悲风录》《翠峦烟雨录》《心安是归处》《荒渡》《独魂记》《残影碑》《沧海横流》《青霜劫》《浊水纪年》《金兰走西》《病魂录》《青灯鬼话录》《青峦血》《锈钉记》《荒冢野史》《醒世魂》《荒山泪》《孤灯断剑录》《山河故人》《黄土魂》《碧海青天夜夜心》《青丘狐梦》《溪山烟雨录》《残霜刃》《烟雨锁重楼》《青溪缘》《玉京烟雨录》《青峦诡谭录》《碧落红尘》《天阙孤锋录》《青灯诡话》《剑影山河录》《青灯诡缘录》《云梦相思骨》《青蝉志异》《青山几万重》《云雾深处的银锁片》《龙脉劫》《山茶谣》《雾隐相思佩》《云雾深处的誓言》《茶山云雾锁情深》《青山遮不住》《青鸾劫》《明·胡缵宗诗词评注》《山狐泪》《青山依旧锁情深》《青山不碍白云飞》《山岚深处的约定》《云岭茶香》《青萝劫:白狐娘子传奇》《香魂蝶魄录》《龙脉劫》《沟壑》《轻描淡写》《麦田里的沉默》《黄土记》《茫途》《稻草》《乡村的饭香》《松树沟的教书人》《山与海的对话》《静水深流》《山中人》《听雨居》《青山常在》《归园蜜语》《无处安放的青春》《向阳而生》《青山锋芒》《乡土之上》《看开的快乐》《命运之手的纹路》《逆流而上》《与自己的休战书》《山医》《贪刀记》《明光剑影录》《九渊重光录》《楞严劫》《青娥听法录》《三界禅游记》《云台山寺传奇》《无念诀》《佛心石》《镜天诀》《青峰狐缘》《闭聪录》《无相剑诀》《风幡记》《无相剑心》《如来藏剑》《青灯志异-开悟卷》《紫藤劫》《罗经记异录》《三合缘》《金钗劫》《龙脉奇侠录》《龙脉劫》《逆脉诡葬录》《龙脉诡谭》《龙脉奇谭-风水宗师秘录》《八曜煞-栖云劫》《龙渊诡录》《罗盘惊魂录》《风水宝鉴:三合奇缘》《般若红尘录》《孽海回头录》《无我剑诀》《因果镜》《一元劫》《骸荫录:凤栖岗传奇》《铜山钟鸣录》《乾坤返气录》《阴阳寻龙诀》《九星龙脉诀》《山河龙隐录》《素心笺》《龙脉奇缘》《山河形胜诀》《龙脉奇侠传》《澄心诀》《造化天书-龙脉奇缘》《龙脉裁气录》《龙嘘阴阳录》《龙脉绘卷:山河聚气录》《龙脉奇缘:南龙吟》《九星龙神诀》《九星龙脉诀》《北辰星墟录》《地脉藏龙》等总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。