精华热点

精华热点

纸上的光

文/刘丹

立冬将近,薄衫不抵晚风。趁着周末,我又开始衣橱换季大作战了。在衣橱底,我伸手触到抽屉深处,外公做给我的那只小木匣还在。轻轻打开,十六封信妥帖地躺在里面,像十六片被时光浸透的叶子,静静地散发着属于“信”那陈旧而温暖的光。信封是那种老式的、有些发黄的样子,右下角还染着一点陈年的墨渍。我将信纸抽出,动作轻缓得如同对待一个易碎的梦。纸张薄而脆,边缘已有了细细的啮痕。展开来,那股混合着旧纸张淡淡霉味,以及一丝若有若无烟草气,幽幽地弥漫开来,像一个温柔的魂,瞬间将我拉回到那些被“信”所照亮的、温润的岁月里。

我的童年,是在陕西乡下外公家那片厚实的黄土地上度过的。外公是抗美援朝的老兵,骨子里镌刻着军人的刚毅与秩序。但这份刚毅,在面对我时,却化作了绕指柔。他极爱抽烟,明灭的火星和袅袅的青烟,是沉思时的标配。然而,这持续了几十年的习惯,却因我而戛然而止。那次他抱着我坐在院中的躺椅上,大概是秦腔听得入了神,身子微微一动,那燃着的烟灰便飘飘然落下,正正烫在我稚嫩的脖颈上。我“哇”地一声哭起来,他顿时慌了神,手忙脚乱地拍掉烟灰,看着那一点迅速红肿起来的烫痕,他眼中满是懊悔与心疼。自那日后,那缕熟悉的青烟,便永远地从他的指间消失了。母亲后来告诉我,外公戒得极其干脆,只说了一句:“娃皮肉嫩,禁不住。” 一句简单的话,里面藏着的,却是一座沉默的、名为爱的山。这份无言的爱,后来都沉淀在他写给我的每一封信里。

外公爱看书,爱读报,爱写字,一方小小的院落里,总弥漫着书卷气和黄土味混合的、安详的味道。我记得当初央着外公给我做小木匣,是因为他有一个枣红色的木匣子,里头收着的,便是那种竖行书写、自右向左的家信。信纸是毛边纸,字迹是古朴的毛笔小楷,透着一种遥远的、庄重的温情。我总爱趴在一旁,看他小心翼翼地翻阅,阳光透过窗棂,在他那石头镜片上跳跃。那情景,像一幅静默的宋人册页。离开乡下,去城里上学,是我与那片土地、与外公外婆的第一次漫长分别。从此,连接我们的,便是那一个个循着节气而来的包裹,和包裹里外公那笔力日渐颤抖,却从不缺席的家信。那是我最初认识到的,“信”的重量。

最盼的,是端午前的邮包。那总是外婆手艺的盛大展览。有五彩丝线缠成的、玲珑可爱的粽子香囊,艾草的清苦气味丝丝缕缕地透出来,据说能驱邪避疫;有一两件她亲手缝制的夏衣,布料是乡间最时兴的花色,带着阳光和皂角的干净气息。起初,那衣裳总是合身的,可随着年岁渐长,我像抽条的柳枝,外婆的眼光却似乎还停留在我离乡时的模样。包裹里的衣裳,便常常显小了。我记得有一件水红色的衬衫,袖口短了一截,腰身也紧巴巴的,母亲看了直笑,说外婆还以为我是那个吃不胖的小丫头呢。可我捧着那件衣服,鼻尖却一阵发酸。我仿佛看见,在昏黄的灯下,外婆戴着老花镜,用她那布满老茧的手,一针一线地,将她对远方的孙女的全部想象与惦念,都缝进了这小小的、已然不合身的尺码里。那是一种多么笨拙,又多么虔诚的爱啊。而包裹里,总夹着一份外公的信,像这爱的注解与核心。

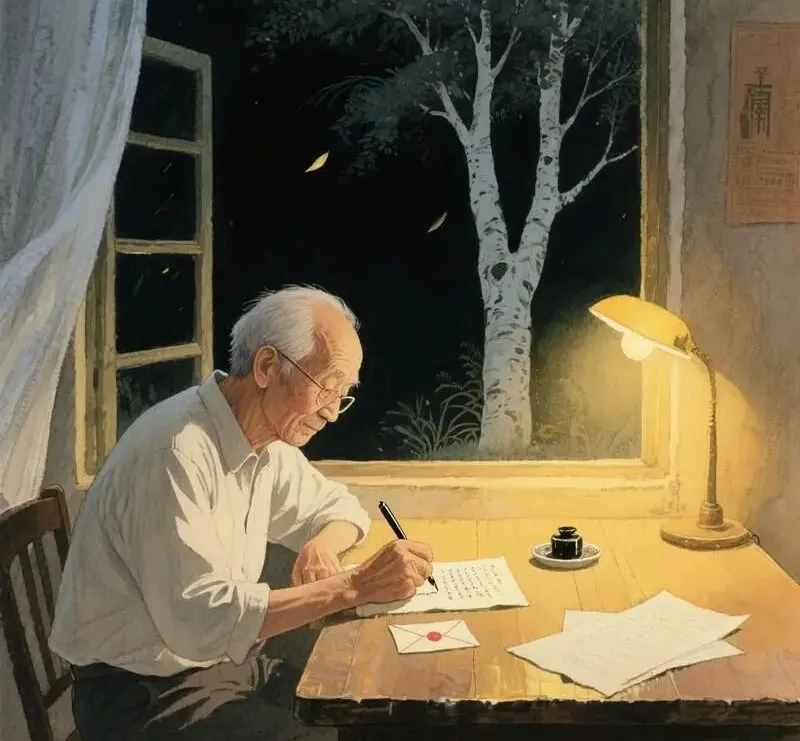

外公的信,一笔一划、仿佛是用尽全身气力刻在纸上的。他的手,在一次抢收麦子时,被轰鸣的脱粒机无情吞噬,留下的创伤是骇人的——手心一个碗口大的、紫红色的、扭曲的疤,像一枚扭曲的勋章。这样的手,握笔该是何等艰难。可他的信,总是如期而至。那字迹,也因此有了独特的形态,时而歪斜,时而用力过猛而墨迹团团,像一个跋涉者在泥泞中留下的深深浅浅的脚印。然而,就是这样的字,为我搭建了一座通往故土与过往的、坚不可摧的桥梁。这桥梁,是由一封封具体的信构筑的,它成了我少年时代最坚实的精神世界。

信里的内容,无非是些家常。开头总是“吾孙知悉”,然后便絮絮地叮嘱,“要好生学习,听父母老师的话,乖乖长大,勿要挂念家里。” 他总会报一声平安,“家中一切都好,夏粮收成不错,你外婆身子也硬朗。” 接着,便是他读报得来的“天下大事”了,从国家政策的解读,到邻村修建了新桥的社会“小事”,他都会用他那带着老派文人气息的笔调写下来,仿佛是要为远在城市的我,开一扇了解故土的窗。信的末尾,则永远是那最朴素、也最动人的许诺:“勿念,安心读书。下次归来,外公带你吃武功镇的肉夹馍,管够。”

这些白纸黑字的信,在通讯闭塞的年月,是我精神的脐带。可当时代坐上高铁,电话、手机、视频如潮水般涌来时,它们便显得那样迟缓,那样“不合时宜”了。我越来越少回信,总觉得千言万语,在视频通话里那方小小的、闪烁的屏幕上,说一句“外公我想你”,便已足够。我甚至在电话里对外公说:“以后别写信了,麻烦,您手又不方便,打视频多快。” 外公在电话那头,依旧是“呵呵”地笑,声音通过电流传来,有些失真,他说:“好,好,知道了。” 可下一个端午,那贴着旧邮票的、沉甸甸的包裹,那熟悉的、倔强的笔迹,依旧会固执地穿越千山万水,来到我的手中。他像是在用这种最古老、最笨拙的方式,坚守着一种即将被奔腾的时代所淹没的、关于爱与表达的古老仪式——写信。

工作后的一次回乡,才让我真正直面了时光的掠夺性。那个曾经能蹬着二八大杠自行车,前杠坐着表弟,后座载着我,在乡间土路上骑得虎虎生风的外公,突然就走不动了。那辆曾经象征着他力量与活力的“坐骑”,如今孤零零地靠在院墙边,钢圈上爬满了锈迹,像一头被遗忘的、衰老的巨兽。我看着他,需要拄着拐杖,才能从堂屋慢慢地、慢慢地挪到院门口,然后停下来,望着远方,大口地喘气。他的耳朵也背了,我需俯在他耳边,大声地、重复地喊叫,他才能听清一二。他依旧爱看书,却要举着放大镜,看上片刻,便要疲惫地闭上眼。我望着他,心头涌起的,是一种眼睁睁看着一座大山在眼前风化成沙的、巨大的无力感。那时我才惶恐地意识到,那些我曾嫌“麻烦”的“信”,是多么珍贵的、正在流逝的光。

后来,外公离去,并非是那种缓慢的告别。是突然的,像一个戛然而止的音符。料理完后事,我在他的枕下,发现了一封尚未写完的信。依旧是那泛黄的纸,那倔强的、颤抖的笔迹。只开了个头:“近来读报,见城中有雨,思你幼时畏寒,望添衣保暖……” 下面,便是一片空白了。那一刻,万籁俱寂。我攥着那页薄薄的、未完成的叮咛,仿佛攥住了外公留在这人世间的、最后一点温度。所有的视频,所有的语音,所有现代化的、便捷的通讯,在这一页残“信”面前,都显得那么轻飘,那么虚无。它们能即时传递声音与影像,却无法让我再触摸到那带着他掌心疤痕温度的笔迹。它们能存储海量的信息,却无法将这份深情,物化为可以摩挲、可以珍藏、可以穿越生死的实体——一封有形的“信”。

我展开如今这封最后的、完整的信,一个字一个字地读着,仿佛能听见他伏案时沉重的呼吸,能看见他因用力而微微颤抖的手腕。那不再仅仅是文字,那是他生命的一部分,是他用尽最后的气力,从光阴的深潭里,为我打捞上来的、不朽的爱的琥珀。窗外,是车水马龙的无尽喧嚣。而我,在这片喧嚣的中心,找到了一片绝对的寂静。我俯下身,将脸颊轻轻贴在那冰凉的、泛黄的信纸上。墨香早已散尽,只剩下岁月沉淀后的、枯索的纸张气息。可我却觉得,我正贴在外公温暖而粗糙的掌心上。外公,您写的信,我都收到了。那些肉夹馍,透过这薄薄的纸,我尝到了,真香。您的信,是纸上的光,像一枚温润的月亮,正永远地,照亮我回家的路。

作者简介:

刘丹,女,1986年出生,大学文化,在《甘肃日报》《散文诗》《散文百家》《中国国土资源报》《兰州日报》《大地》等刊物发表作品600余篇。中国国土资源作协会员、甘肃省杂文协会会员。

第十届“芙蓉杯”全国文学大赛征稿

投稿邮箱

furongguowenhui@163.com

主题不限,投稿作品必须原创首发,拒绝一稿多投,所有原创作品都将受到原创保护,请勿投已发布在其他微信公众平台上的作品。我们尊重您的每一次来稿,承诺每稿必复。

欢迎大家关注大赛官方公众号《品诗》:readpoems520

所有的来稿,我们都会认真审阅,随到随审。

为期一年,入选作品会择优按顺序在大赛公众号上发表,并有机会入选大赛作品集。

没有选中的稿件,我们也会及时回复,不要气馁,欢迎再次投稿。

征稿要求:

题材和体裁不限,一切以作品说话,发掘新人,鼓励创新。请投稿之前仔细核对错字和标点符号,否则一概不予入选。

投稿格式:

邮件标题:第十届“芙蓉杯”全国文学大赛+姓名+作品名。邮件内附上作品、姓名、电话、通讯地址、邮箱、120字以内的个人简介。

诗歌5首以内,总行150以内,组诗120行以内(旧体诗词5首以内)

散文多篇(每篇3000字以内)

微小说多篇(每篇3000字以内)

可以任投一种体裁或多种

参赛限投一次作品,请您挑选您的最满意作品参赛。

奖项评定:

小说、散文、诗歌奖分设一、二、三等奖,优秀奖若干名,入围奖若干名,另设人气奖10名。依等次颁发相应获奖证书,镌刻名字的奖杯和奖牌,获得者将获得高档英德红茶套装。

赞助商:

英红九号!中国三大红茶之一,温性红茶,浓郁芳香的甘蔗甜醇香,口感浓爽甘醇,满口甘蔗甜醇香持久不散,茶客最爱!欢迎广大喜欢喝茶,需要购茶的朋友联系咨询:吴生18819085090(微信同号)(投稿问题请勿扰,按照征稿启事投稿即可。)

诚邀更多赞助单位赞助本大赛,有意者可以邮箱联系。

自费出版事宜:

如有书籍出版意愿(诗歌集,散文集,小说集等作品集)

出版方式为国内书号,国际书号,内部出版,任选其一。

请将您的书稿及联系方式投稿至芙蓉文化出版中心

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

萧逸帆工作室

文学翻译征稿启事:

如您有诗集,散文集,小说集等文学作品集或者文学作品(诗歌、散文、小说等)需要翻译,您可以投稿到

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

专业文学翻译,价格从优。