精华热点

精华热点

雪还在下着,不是那种诗意的、缓缓的飘落,而是带了点北风的狠劲,斜斜地、密匝匝地扑下来,顷刻间就给小院的地面铺上了一层匀净的、初生的白。

这白茸茸的,像一床新弹的棉絮,蓬松地盖住了院角那棵老槐树虬结的根,盖住了青灰的砖缝,也盖住了昨日的一切纷杂痕迹。世界静了下来,只剩下这无声的、固执的飘洒。

我握着竹帚,一下,一下,划开这完整的雪幕。帚梢划过,发出“沙——沙——”的、干燥而清晰的声响,仿佛不是在扫雪,而是在揭去一层柔软的封缄。新雪是松的,不费什么力气,便堆到两旁,露出底下湿润的、颜色深了一层的地面。

这劳动让人身上微微发起热来,额角竟沁出些细汗,与这冰天雪地有些格格不入。扫到院子中央,也许是踩到了雪下哪块不平的砖,也许是那新雪底下,偷偷结了一层肉眼难辨的薄冰——脚底猛地一滑,整个人瞬间失了重心,天旋地转,重重地摔坐在冰冷的雪泥里。

疼。一股尖锐的、蛮横的疼,从尾椎骨炸开,沿着脊柱闪电般窜到头顶,激得眼前金星乱迸。我“嘶”地倒吸一口凉气,那冷冽的空气直灌进肺腑,却压不住那股子钻心。

我撑着地,想站起来,手掌按进半融的雪水,刺骨的寒。就在这挣扎的、狼狈的、疼痛弥漫的一刻,毫无征兆地,那股疼仿佛有了生命,有了记忆,它不再只是停留在我这具中年发福的躯体上,而是猛地向下一坠,坠向时间的深渊,拽着我,一路跌回四十年前的那个雪夜。

那雪,下得比现在要暴烈得多。天地间除了风的嚎叫,就是雪片横飞的影子,像无数疯狂的、白色的蛾,扑打着混沌的世界。我伏在母亲的背上,只觉得自己浑身滚烫,像一块快要燃尽的炭,意识在昏沉与灼热间浮沉。

母亲的背,隔着一层厚厚的、打了补丁的棉袄,传来一种急促的、闷雷般的震动——那是她的心跳,和着她粗重的喘息。她正背着我,在一条被大雪吞没的山路上,深一脚、浅一脚地奔跑。去镇上的卫生院,有十六里山路。

母亲的脚步,是那夜里我唯一能感知到的、与颠簸世界对抗的节奏。不再是平日的稳当,而是一种拼了命的、踉跄的奔跑。忽然,她脚下一滑。我听见她喉咙里压住的一声惊喘,感到整个天地猛地一斜,我们便摔了出去。母亲在最后一瞬,用尽全力将我向上一托,自己却结结实实地侧摔在雪坡上。

我滚在旁边的雪窝里,并不太疼,只是吓得哭都忘了。母亲几乎是立刻爬了起来,扑到我身边,手胡乱地在我身上摸着,声音被风吹得七零八落:“娃,摔着没?疼不疼?不怕,妈在……”

她的手,冰得吓人,却带着一种可怕的焦灼。她再次把我背起,这一次,步子更急了,喘息里带上了压抑的痛楚的抽气声。一路上,这样的踉跄与摔倒,不知有多少回。

我只记得,每一次更沉重的撞击后,她爬起得越来越慢,那托着我的手臂,颤抖得越来越厉害。可她的背,始终是弓着的,为我挡着最猛烈的风头。

那时我太小,只知道贴着她的颈窝,看她呼出的白气瞬间被风扯碎,只觉得那漫长的、摇晃的十六里路,怎么也望不到头。

后来我的烧退了。母亲却从那个雪夜起,落下了病根。她的膝盖,逢到阴天下雨,或是冬天,便疼得厉害。

我见过她无数次,在灶膛前烧火,或是夜里躺下时,用手心紧紧地捂着膝盖,脸上是那种隐忍的、习以为常的痛楚。我曾用小手学着她的样子,去捂她的膝盖,问她:“妈,是这里疼么?”

她总是拉过我的小手,放在她粗糙的掌心摩挲着,笑笑:“不碍事,老毛病了。”那膝盖,在我不谙世事的触摸里,是嶙峋的,也是滚烫的,像两块永远无法暖热的石头。

我从雪泥里慢慢站直身子,尾椎的锐痛已经化开,变成一种沉沉的钝感,嵌在骨缝里。院子里的雪,还没扫完,白白的一片,有些晃眼。

我怔怔地看着,忽然觉得,这满世界的白,不再那么洁净可爱了。它冷冷地,铺天盖地地,压下来。每一片雪花,都像一块小小的、记忆的碎片,闪着寒光。

我的掌心,似乎还残留着当年触摸母亲膝盖时,那粗糙而滚烫的触感。不,那滚烫不是来自她的膝盖,那是她整个生命,在那个雪夜里,为我燃起的、近乎熬干的温度。

而我此刻屁股上这点疼,与她承受了数十载的、绵绵无绝的酸楚比起来,算得了什么呢?我竟直到自己也在雪地里摔了这样一跤,摔到了中年,才真正懂得,她每一次弯下膝盖,每一次在天气变坏时蹙起的眉头里,藏着怎样一种无声的、被我挥霍了太久的痛苦。

雪似乎小了些,风也歇了。世界重归寂静,一种比落雪时更深的、充满了往事的寂静。我身上的疼,还在隐隐地提醒着我。但心里,却涌起另一种更浩大、更温厚的疼痛,那疼痛与对母亲的思念混在一起,沉甸甸地,落在这扫了一半的雪地上。

我弯下腰,重新握紧了那把竹帚。这一次,动作很慢,很稳。竹帚划过雪面,“沙——沙——”,声音低沉而温柔,像在轻轻擦拭一件无比珍贵、却已蒙尘的旧物。

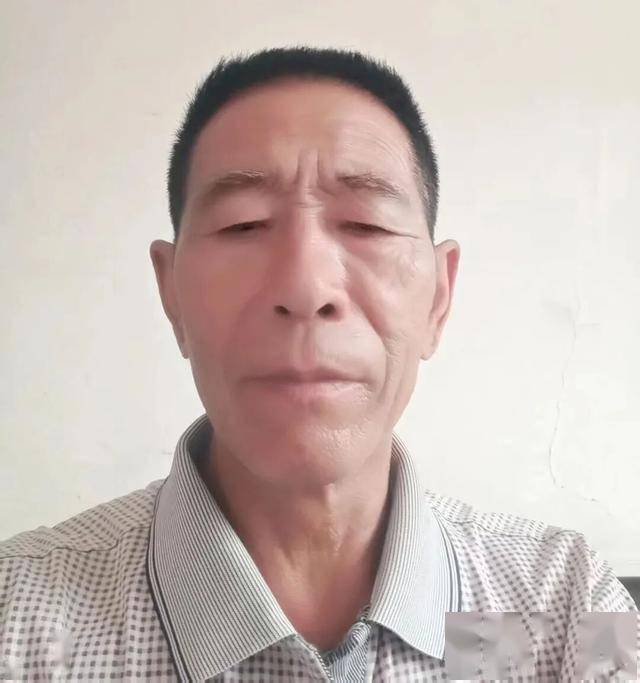

作者简介:贺占武,男,汉族,笔名绿原,河南洛宁人,热爱文学,一个不起眼的文学爱好者。