精华热点

精华热点 【第七十一章结束】

第七十二章:蝉蜕·在蜕变与持守之间

七月的热浪达到了顶峰,空气中仿佛能拧出水来。编译馆的老槐树成了难得的庇护所,浓密的树荫下,地面是唯一还算凉快的地方。蝉鸣达到了前所未有的强度,那单调而高亢的声浪,似乎要将整个夏天最后的热力都嘶喊出来。就在这酷暑与喧嚣的顶点,沈静舟的生活和学术,也悄然经历着一次重要的“蝉蜕”。

出版社寄来了卫礼贤专著的最后一次付印清样。这意味着,除了极微小的技术性错误,书稿的内容、版式都已最终确定。沈静舟用了整整三天时间,屏息凝神,逐字逐句地完成了最后一次通读校对。当他终于在最后一页的校样上签下自己的名字和日期时,一种奇异的、混合着释然、欣慰与淡淡怅惘的情绪涌上心头。这本倾注了他数年心血、陪伴他度过无数个日夜的著作,终于要离开他,独自去面对世界了。就像一个孩子终于长大成人,要离家远行。他知道,从此以后,这本书将拥有它自己的命运,接受读者的评判、同行的讨论、时间的淘洗。而他,作为作者,与它的关系将从亲密的“创造者”,转变为相对疏离的“阐释者”和“辩护者”(如果需要的话)。这是一种必要的分离,一种学术生命的“蝉蜕”——旧有的、与具体文本紧密纠缠的创作阶段结束了,新的、需要面对更广阔学术场域的阶段开始了。

几乎与此同时,他修改后的论文《意义的旅行与协商:近代中西术语对译再思》,也在那家翻译研究期刊上正式发表了。样刊寄到的那天,他摩挲着光洁的封面和崭新的内页,心情却比看到专著清样时平静许多。这篇论文像是专著的一次“蝉蜕”下的外壳,轻盈、聚焦,展现了他思考的另一个侧面。它将接受更快速、更直接的学术反馈。

两件重要的学术成果相继“离巢”,沈静舟感到一种前所未有的“空”。不是空虚,而是一种任务完成后的阶段性松弛,以及面向未来的、需要重新填充的“空”。他知道,自己不能停留在这个“空”里。他必须尽快开始下一次“蜕变”的酝酿。

研究室的术语对译课题,经过一个夏天的积累,已经完成了第一阶段的基础资料长编工作。小周和小林整理出了厚厚几大本按照术语、时间、文献类型分类的资料卡片和初步分析笔记。沈静舟审阅了这些成果,肯定了他们的工作,但也指出,目前的工作还停留在“资料汇编”阶段,缺乏问题意识和分析框架。他决定,下一阶段将引导他们尝试选择一个具体术语(比如“个人”或“国家”),围绕其译名演变,撰写一篇小型的个案研究论文。他为他们开列了相关的进阶参考文献,并安排了定期的讨论会。这对他自己也是一个挑战,如何将指导年轻人的工作与自己的学术思考结合起来,让研究室真正成为培育学术新苗的园地,而不仅仅是完成任务的作坊。

更大的“蜕变”压力,来自内心和外部环境。八十年代的文化思想界,正以前所未有的速度和广度发生着深刻的变化。各种西方思潮被大量译介进来,存在主义、精神分析、结构主义、解构主义、法兰克福学派……令人眼花缭乱;关于“文化热”、“主体性”、“人道主义”、“传统与现代”的讨论在报刊上热烈展开;文学创作领域,“朦胧诗”、“寻根文学”、“现代派”小说等新潮迭起。整个知识界仿佛一个巨大的、正在沸腾的熔炉,充满了激情、躁动、探索与争鸣。

沈静舟身处编译馆这个相对边缘但也并非与世隔绝的角落,自然能感受到这股热浪。他阅读新出的译著和刊物,关注着那些激烈的论争。他感到一种熟悉的兴奋,仿佛回到了青年时代在北平接触新思想时的状态。但更多的,是一种审慎的观察和复杂的感受。他赞赏那种打破僵化、勇于探索的精神,但也对其中某些过于简单化的“拿来主义”和脱离中国具体语境的空谈感到警惕。他发现自己很难完全认同任何一种时髦的思潮或口号。他的研究背景(近代中西思想交流史)和他个人的生命经验(历经动荡与边缘化),使他本能地对任何绝对化的、宣称能提供终极答案的理论体系保持距离。他更倾向于一种历史的、具体的、注重复杂性和语境的分析方式。

这是一种“持守”,对自己学术品格和认知方式的持守。但“持守”并非固步自封。他意识到,要真正理解这个沸腾的时代,要让自己相对“古典”的研究获得新的生命力,他必须与这些新的思想资源进行对话,哪怕是批判性的对话。他需要继续自己的“理论补课”,但必须是有选择、有批判、有消化的“补课”。他计划在接下来的一年里,重点阅读一些与他的研究领域(翻译、跨文化理解、知识传播)相关的当代理论著作,并尝试撰写一系列读书笔记和短论,记录自己的思考、困惑与收获。这或许不会立即产出可见的“成果”,但却是为下一次学术“蜕变”积蓄必要的理论能量。

他将这些关于“蜕变”与“持守”的思考,写信与苏文蕙交流。苏文蕙在回信中,也表达了类似的感受。她提到,科技史研究领域同样受到各种新思潮的冲击,如何在中西比较、内史与外史、实证研究与理论阐释之间找到平衡,是困扰许多同行的问题。她写道:“……时代如急流,学问如砥柱。既不能避流而居,亦不可随波逐流。唯以我之‘问题’为锚,以扎实‘材料’为基,审慎吸纳‘新说’,方能在激荡中不迷失根本,或能有所创获。此中分寸,何其难也!然你我能相互砥砺,已是幸事。”

“以我之‘问题’为锚,以扎实‘材料’为基”。沈静舟深以为然。无论外部思潮如何变幻,学术研究的根本,始终在于提出真问题,并运用可靠的材料和方法去探索、回答它。这是需要“持守”的底线。而“蜕变”,则是在这个底线之上,不断地更新问题意识、拓展材料范围、改进研究方法、丰富解释框架的过程。

夏末的傍晚,一场雷雨骤然而至,洗刷了连日的闷热。雨后,空气清新,晚霞绚烂。蝉鸣不知何时已经稀疏了许多,仿佛耗尽了最后的气力。

沈静舟站在研究室的窗前,望着被雨水冲刷得干干净净的槐树叶和远处澄澈的天空。

蝉蜕下了旧壳,获得了新生,飞向更高远的枝头。

他的学术生命,也正处在这样一个“蝉蜕”的时刻。

旧的阶段结束,新的阶段尚未完全展开。

在蜕变的不适与持守的定力之间,他需要耐心,也需要勇气。

他知道,下一次振翅,或许就在不远的将来。

而此刻,他需要做的,是静静地积蓄力量,等待时机。

夜色降临,繁星渐显。

编译馆小楼的灯光,一如既往地亮着。

灯光下,是沉静的面容,和摊开的、等待书写的新的一页。

【第七十二章结束】

第七十三章:秋汛·在激流与岸基之间

几场秋雨过后,暑气终于溃不成军地退却了。北京的秋天以一种爽利而明净的姿态登场。天空是高远透彻的蓝,云朵如絮,空气里飘散着成熟草木的干爽气息和隐约的果香。编译馆院子里的槐树,叶子边缘开始晕染上金黄,在秋阳下闪烁着温暖的光泽。

然而,与这宁静秋光形成鲜明对比的,是知识界日益高涨的、如同“秋汛”般汹涌奔腾的思想激流。沈静舟感到自己仿佛站在一条骤然开阔、水位猛涨的大河边,脚下是熟悉的、相对稳固的“岸基”(编译馆、研究室、自己的学术积累),眼前却是波澜壮阔、泥沙俱下、方向多元的滚滚洪流。

这“秋汛”首先体现在出版物和学术活动的爆炸式增长上。新创办的学术期刊和丛书如雨后春笋,各种研讨会、讲座、沙龙几乎每周都有。沈静舟的书桌上、研究室的资料架上,新到的书刊很快堆积起来。其中既有扎实的学术研究成果,也有大量热情洋溢但略显粗糙的“思潮介绍”和“文化批判”。他像一位谨慎的河工,既需要密切关注水情(学术动态),又必须时刻检视自己脚下的堤岸是否牢固。

他的卫礼贤专著,就在这样的“秋汛”中,悄然面世了。出版社寄来了二十本样书。朴素的深蓝色封面,烫银的书名和作者名,厚实挺括的纸张,拿在手里沉甸甸的。书名是《跨越东西方的精神求索:卫礼贤与中国经典翻译研究》。翻开扉页,是他自己写的内容简介和致谢。再往后,是严谨的目录、详实的正文、大量的注释和参考文献。这是他学术生命的第一个“正式”产儿。杜馆长和馆里同事都向他表示祝贺,研究室的小周和小林更是捧着书,眼中充满崇拜。沈静舟心中自然是高兴的,但他更关心的是这本书将在这片“秋汛”中激起怎样的涟漪,或者,是否会被这浩大的声浪无声吞没。

最初的反馈来得比他预想的要快。先是几位学界前辈和朋友的来信祝贺。吴文瀚先生在信中写道:“……大作拜读,考订精详,思虑深邃,将个案置于宏阔之思想史脉络中,允称力作。出版正逢其时,于当下之中西文化讨论,必能提供有益之历史参照。” 方清如研究员也来信,称赞专著“资料功夫与理论自觉结合得很好”,并建议他可以考虑就书中的核心观点,写几篇通俗一些的介绍文章,在更广泛的读者中产生影响。这些肯定让他感到欣慰。

但很快,他也听到了不同的声音。在一次小范围的学术聚会上,一位研究当代西方理论的年轻学者,在恭维了他的“扎实功夫”后,委婉地提出:“沈老师这本书做得非常扎实,不过……现在学界更关注的是话语、权力、身份政治这些维度。像卫礼贤这样的汉学家,其实是很典型的‘东方主义’案例,他的翻译本身就是一种文化权力的运作。如果从这个角度切入,或许会有更批判性的发现。” 这话让沈静舟陷入了沉思。他当然知道赛义德的“东方主义”理论,也承认其中包含着深刻的洞见。但他总觉得,将卫礼贤这样一个复杂的历史人物,简单地贴上“东方主义”的标签,可能失之简单,甚至会遮蔽掉其翻译活动中那些真诚的对话意图和精神探索的维度。这涉及到历史研究如何运用当代理论的方法论问题,也是他一直在思考的“持守”与“对话”的边界。

更直接的冲击来自阅读。他开始系统阅读一些新译介的西方当代理论著作,如福柯的《知识考古学》、《规训与惩罚》,萨义德的《东方主义》,以及一些后现代主义、解构主义的文献。这些著作以其强大的理论穿透力和批判锋芒,给他带来了巨大的思想震撼,也带来了前所未有的困惑和“失语感”。他发现自己习惯的那套注重实证、语境、历史复杂性的分析语言,在这些充满张力和颠覆性的理论话语面前,似乎显得有些“传统”甚至“保守”。他一度怀疑,自己过去的研究是否真的抓住了问题的要害?是否需要彻底转换视角和话语方式?

这种困惑,在与苏文蕙的通信中也有所流露。苏文蕙在回信中,分享了她阅读库恩《科学革命的结构》和科学知识社会学(SSK)著作时的类似体验:“……新理论如利刃,能切开许多我们习以为常的‘自然’表象,揭示其下的权力与建构。然若处处以‘权力’‘建构’为唯一尺度,则科学史恐只剩干枯的骨架,失却了血肉与温度。我意,新理论当为工具,助我深化对历史复杂性的理解,而非替代历史本身,更非削足适履,强使历史材料迎合理论框架。”

苏文蕙的见解让沈静舟豁然开朗。“工具”与“替代”,“深化理解”与“削足适履”,这正是关键所在。他不必全盘接受或拒绝某种理论,而应将其视为可供选择的“分析工具”之一。运用这些工具时,必须时刻以具体的历史材料为基准,检验其解释的有效性和限度,警惕理论的“过度阐释”和简单套用。真正的学术“岸基”,不是某种固定的理论教条,而是对历史复杂性本身的尊重,是扎实的史料功夫和清晰的问题意识。

想通了这一点,他感到脚下的“岸基”重新稳固起来。他继续阅读那些理论著作,但心态已经从最初的震撼与焦虑,转变为一种更具批判性和选择性的“对话”姿态。他开始尝试在自己的读书笔记中,用这些新的理论概念来重新审视卫礼贤的翻译实践和近代术语对译现象,但他始终坚持从具体材料出发,让理论与史料相互质证、相互修正。

秋意渐深,编译馆院子里的落叶多了起来。沈静舟的研究室里,却充满了思想的活力。他正在指导小周撰写关于“个人”观念在晚清译介与演变的短文,自己也开始了关于“翻译与知识权力”的一系列思考笔记的写作。窗外,天高云淡;窗内,思潮涌动。

秋汛虽猛,岸基犹固。

在激流的冲刷与岸基的持守之间,沈静舟努力保持着平衡,既敞开胸怀迎接新知,又牢牢扎根于自己学术生命的根本。

他知道,真正的学术成长,既需要激流的洗礼,也需要岸基的定力。

而他的船,正在这秋汛中,调整着风帆,辨认着航道,继续向前驶去。

【第七十三章结束】

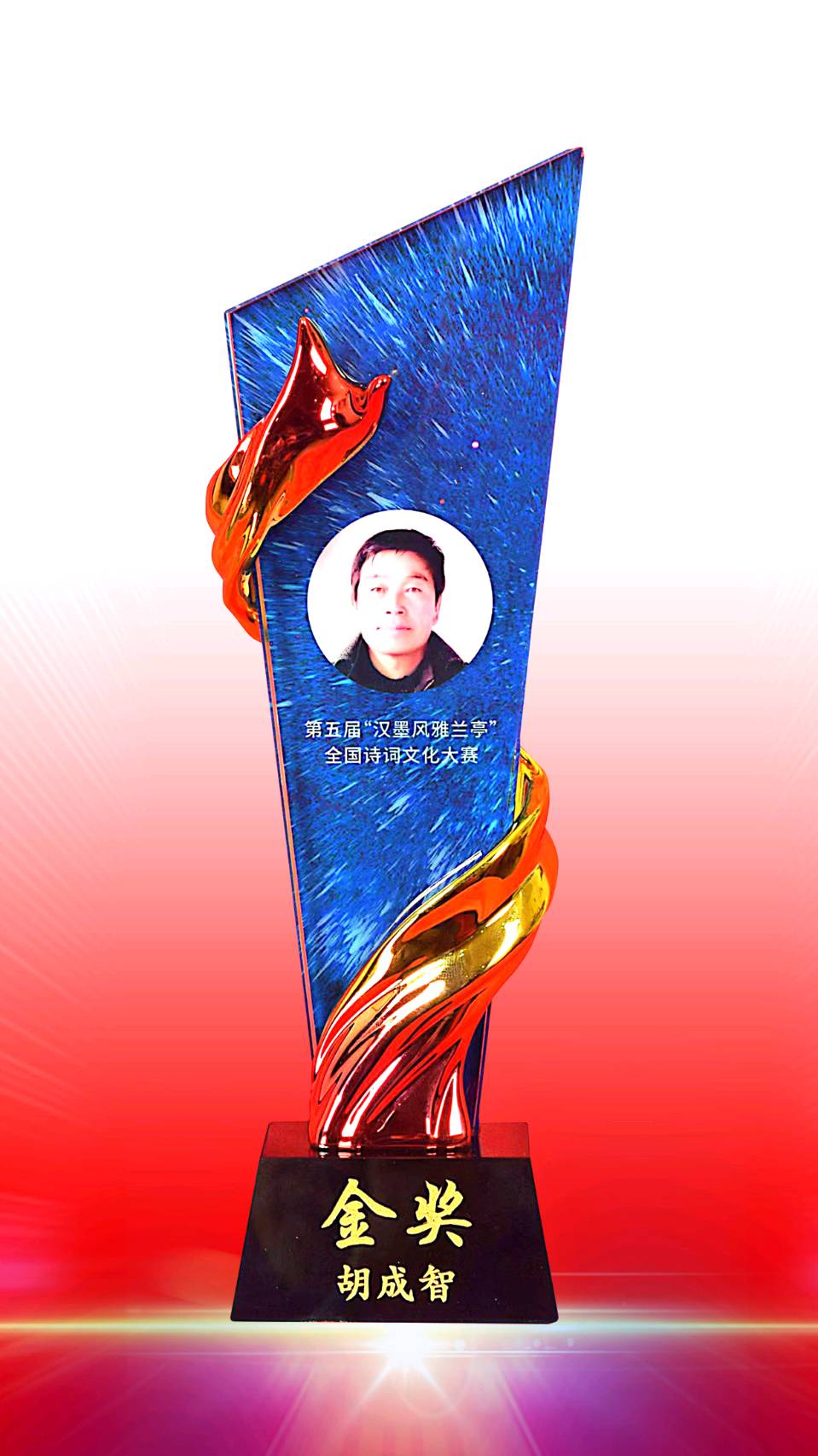

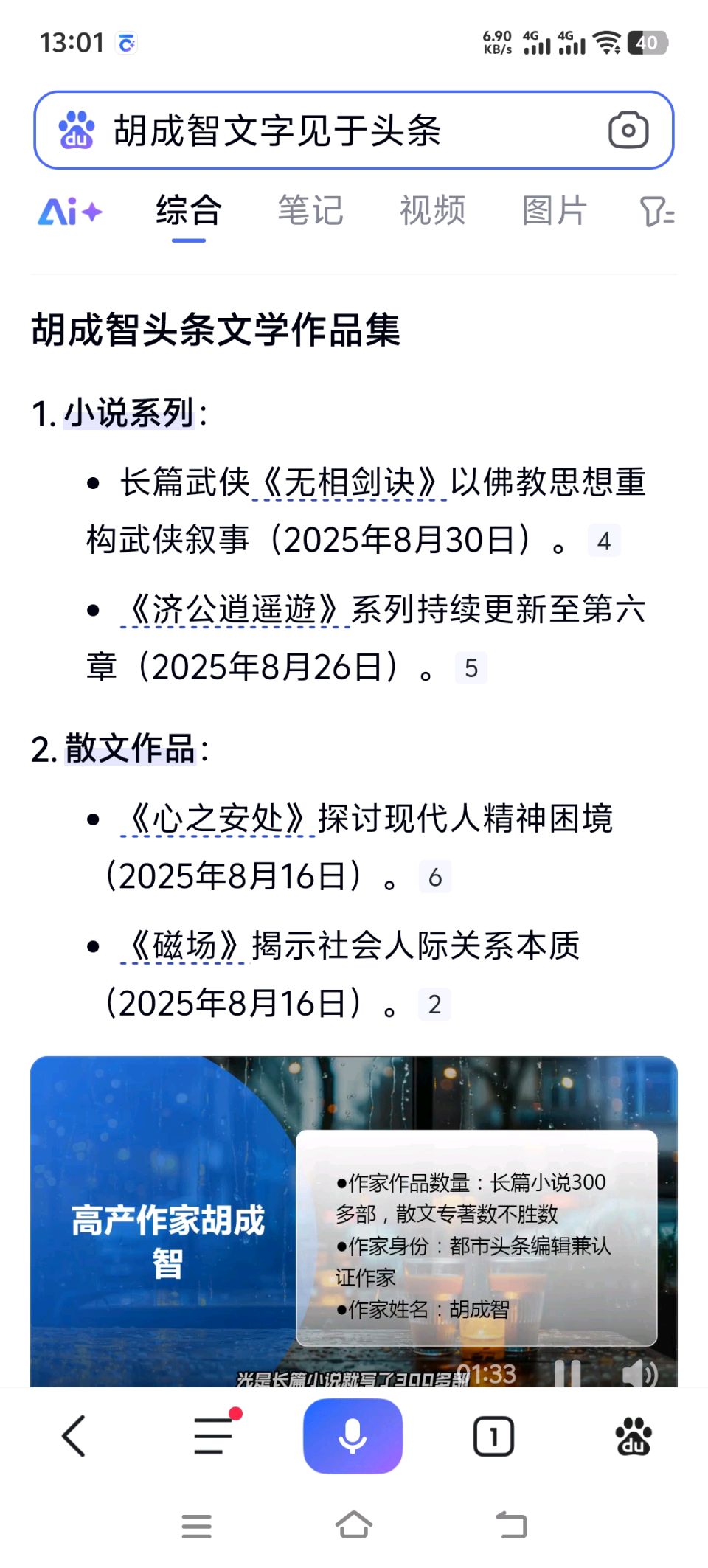

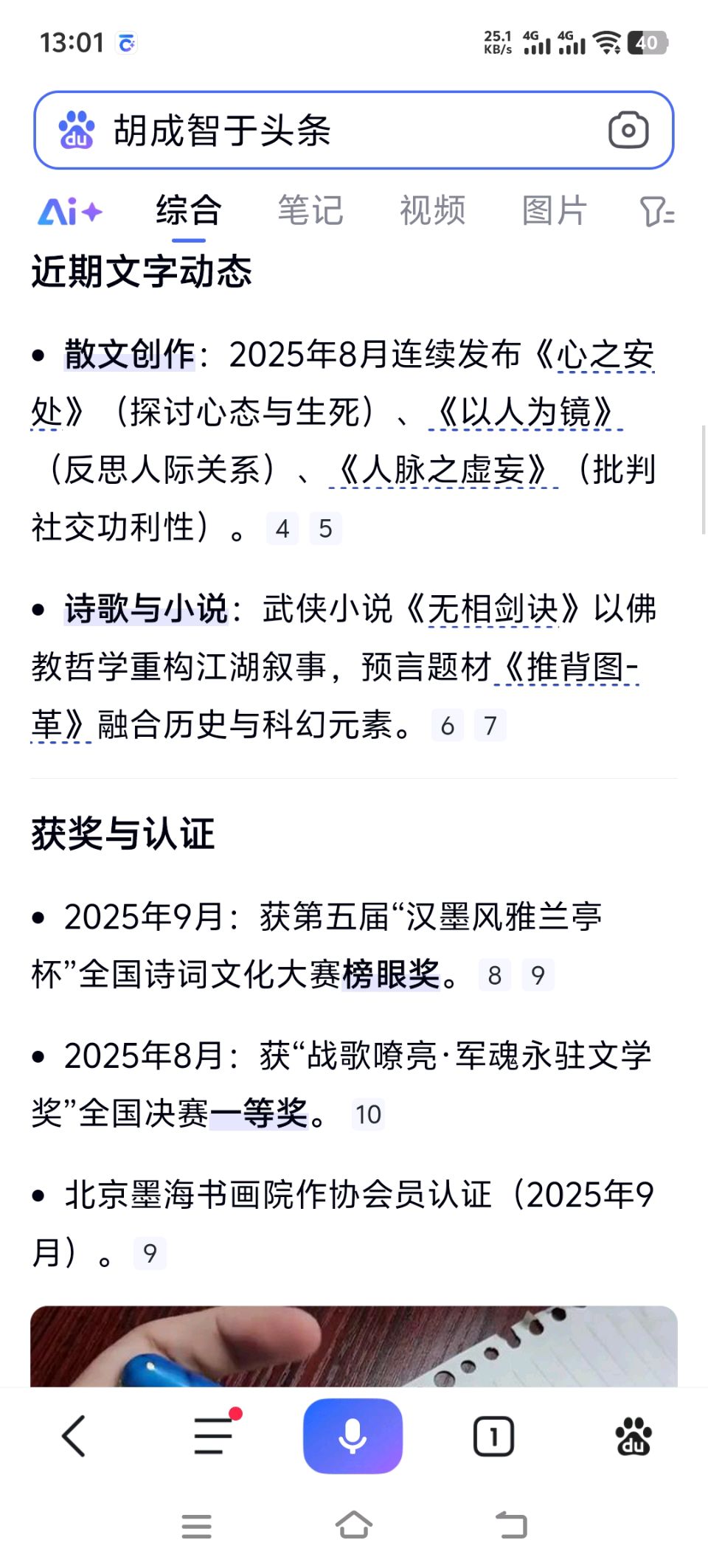

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。