第九章:新式学堂:自由思想的微光

一九二七年十月,湖州南浔

禁足的第一天,沈婉清的闺房变成了一个精致的囚笼。

门窗紧闭,连平日里透光的纱帘都被换成了厚重的锦缎。丫鬟小翠每天三次送来饭菜,三次取走夜壶,除此之外,房门紧锁,钥匙在母亲手中。这是沈家对违反家规女子的传统惩罚——不是体罚,不是辱骂,而是将你与你熟悉的世界隔绝,让你在寂静中“反思己过”。

沈老太爷罚她抄写《女诫》百遍。这是东汉班昭所著,教导女子“卑弱”“谦让”“敬顺”“妇行”的经典。沈婉清从小就会背,但从未像现在这样,被迫一字一句地抄写,一遍又一遍。

第一天,她抄写了三遍。

毛笔在宣纸上移动,墨迹晕开一个个规整的字。她的手腕酸了,眼睛花了,但思绪却飘得很远。那些字句在她眼前跳动:

“阴阳殊性,男女异行。阳以刚为德,阴以柔为用。男以强为贵,女以弱为美。”

男强女弱。这是天经地义吗?在上海,她见过女工在缫丝机前劳作,动作比男人更灵巧;她见过女教师在女子学校授课,知识比男人更渊博;她甚至在报纸上读过,有女子留洋归来,成为医生、律师、工程师。如果女子本弱,这些人又算什么?

第二天,她抄写了四遍。

“清闲贞静,守节整齐,行己有耻,动静有法,是谓妇德。”

妇德。什么是妇德?是像母亲那样,一辈子困在内宅,相夫教子,从不敢有自己的主张?还是像四姑婆那样,用尖刻的语言维护旧规矩,打压任何试图突破的女子?如果这就是妇德,她宁愿不要。

她想起在上海时,有一次和刘仲卿去拜访圣约翰大学的一位女教授——林文月先生。林先生四十出头,未婚,独自住在学校附近的一栋小楼里。书房里堆满了中英文书籍,墙上挂着世界地图,桌上放着地球仪。她说话不急不缓,逻辑清晰,谈到女性教育时眼睛会发光。

“中国女子受了五千年的压迫,”林先生当时说,“不是因为我们天生愚笨,而是因为我们被剥夺了受教育的机会,被禁锢在家庭的小天地里。一旦给女子同样的教育,同样的机会,她们能做得和男子一样好,甚至更好。”

沈婉清问:“那家庭呢?相夫教子呢?”

林先生笑了:“家庭很重要,但家庭不应该是女子的全部。一个受过教育、有见识、有能力的母亲,才能培养出更好的下一代。一个能与丈夫精神对话、共同成长的妻子,婚姻才能更美满。女子不是男子的附庸,而是并肩的同行者。”

这些话在当时就震撼了沈婉清,现在回想起来,更是字字珠玑。她看着自己抄写的“清闲贞静”,忽然觉得这些字是那么苍白,那么无力。

第三天,她做了一个决定。

既然要抄百遍《女诫》,那就在旁边写下自己的批注。既然不能出门,那就用笔创造一个自己的世界。

她在书桌抽屉深处找到一本空白的线装本——那是她原本用来抄写诗词的。现在,她要在每一页的左半边抄写《女诫》原文,右半边写下自己的思考。

第一页:

原文:“卑弱第一。古者生女三日,卧之床下,弄之瓦砖,而斋告焉。卧之床下,明其卑弱,主下人也。”

批注:“若女子生来卑弱,何以有妇好带兵,武则天称帝,李清照作词?瓦砖与璋玉,仅因性别而定高下,此非天理,乃人欲也。”

写到这里,她的手有些颤抖。这是大逆不道的想法,如果被发现,后果不堪设想。但她停不下来。三个月的上海经历,像一把钥匙,打开了她心中那扇被锁了十七年的门。现在,她再也无法假装那扇门不存在。

第五天,小翠送饭时,偷偷塞给她一本书。

“小姐,这是门房张伯的儿子偷偷送来的。说是…说是上海来的。”

沈婉清心跳加速。那是一本用报纸包着的书,没有封面,翻开第一页,是胡适的《文学改良刍议》。她快速翻阅,里面还有陈独秀的《敬告青年》,鲁迅的《狂人日记》,以及一些关于新文化运动的文章。

这是禁书。在沈家这样的传统家族,读这些书是要受家法的。

“小翠,这书…”

“小姐放心,没人知道。”小翠压低声音,“张伯的儿子在上海读书,这次偷偷带回来的。他说…他说小姐需要这些。”

沈婉清紧紧抱住书,眼眶湿润了。在这个压抑的家里,在这个被隔绝的房间里,还有人理解她,还有人愿意冒险给她送来思想的火种。

从那天起,她的抄写变成了双重生活——表面上是规规矩矩抄写《女诫》,实际上在空白处写满批注;表面上是在“反思己过”,实际上在如饥似渴地阅读新思想。

第十天,她读到了《狂人日记》。

“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

这段文字像一道闪电,劈开了她心中所有的迷雾。是的,吃人!那些“女子无才便是德”,那些“三从四德”,那些“妇道女诫”,不都是在“吃人”吗?吃掉女子的智慧,吃掉女子的才能,吃掉女子作为一个完整的人的可能性。

她在批注本上激动地写下:

“《女诫》亦吃人之书也!以‘德’之名,行禁锢之实;以‘礼’之形,施压迫之实。千百年来,多少女子被此书所困,终其一生不得自由。婉清不才,愿做第一个从字缝里看出真相的人。”

写完后,她感到一种前所未有的畅快,也感到一种深切的恐惧。如果这本批注本被发现,她会面临什么?不仅仅是禁足,可能是更严厉的惩罚,甚至可能影响她和刘家的婚事。

但她停不下来。思想的闸门一旦打开,就再也关不上了。

第十五天,她开始写日记。

不是那种“今日天气晴,心情尚可”的闺阁日记,而是真正记录自己思想变化的日记。她用隐晦的语言,用只有自己懂的符号,写下那些不敢公之于众的想法。

“十月十五日,阴。

今日抄到‘夫妇第二’:‘夫不贤,则无以御妇;妇不贤,则无以事夫。’思之良久,忽有所悟:若夫妇之道,在于相互成就,而非一方御另一方,一方事另一方,则此句当改为‘夫不贤,则无以配妇;妇不贤,则无以匹夫’。配者,匹也,平等也。

又思及仲卿,他待我如盟友,如知己,从未以‘御’自居。此非新式婚姻之曙光乎?然家族众人,仍以旧礼苛责。新旧之间,何其难也!”

写到刘仲卿时,她的笔停顿了。三个月来,他们通信数十封,从最初的拘谨到后来的坦诚,从谈论婚约到讨论时局,从交流读书心得到分享工地见闻。她发现,自己渐渐习惯了他的存在,习惯在遇到困惑时想“如果是仲卿,他会怎么想”,习惯在读到好文章时想“这个要给仲卿看看”。

这不是传统意义上的“爱情”——没有花前月下,没有海誓山盟,甚至没有真正单独相处过。但这是更深刻的东西:两个灵魂在思想上的共鸣,两个人在价值观上的契合,两个生命在时代洪流中相互看见、相互扶持的承诺。

她继续写:

“母亲今日来看我,眼圈红红,说为我向太爷爷求情,但老太爷说‘规矩不能破’。母亲哭道:‘婉清,你就认个错吧,女子家,何必那么倔强?’

我无法向母亲解释,这不是倔强,这是清醒。一旦睁开眼睛看见了真实的世界,就再也无法假装什么都没看见,假装自己还是那个困在闺阁里的沈婉清。

就像蚕,一旦开始吐丝,就再也停不下来,直到把自己完全包裹。只是不知,我吐出的丝,最终会织成锦绣,还是织成囚衣?”

第二十天,发生了一件意外。

四姑婆来“探望”她。这位以严厉著称的长辈,名义上是关心侄孙女,实际上是来检查她是否“真心悔过”。

沈婉清早有准备。她把批注本和禁书藏在床板下的暗格里,桌上只摆着抄好的《女诫》和几本《列女传》《女论语》之类的“正经书”。

四姑婆翻看她抄写的纸张,点了点头:“字写得不错,看来是用了心的。婉清啊,不是姑婆说你,女子家,就该安分守己。你在上海那些作为,传出去多难听?知道的说是你帮夫家,不知道的还以为沈家没家教。”

沈婉清低头不语。

“听说你还跟工人打交道?哎呀,那些粗人,浑身汗臭,说话粗俗,你怎么能…啧啧。”四姑婆一脸嫌恶,“刘家也是,怎么能让未过门的媳妇做这些事?等明年你嫁过去了,我得跟你婆婆好好说说,可不能由着你胡来。”

“姑婆,”沈婉清终于开口,声音很轻,“工人们虽然穷,虽然粗,但他们靠自己的双手吃饭,养活家人。我觉得…他们值得尊重。”

“尊重?”四姑婆像是听到了什么天大的笑话,“婉清,你真是读书读傻了!士农工商,工排在第三等,那是下等人!我们沈家是诗礼传家的书香门第,怎么能跟下等人打交道?还尊重?他们配吗?”

沈婉清咬紧嘴唇。她想起王铁柱,想起那个被打伤后还说“刘公子做得对”的工人;想起陈明,那个坚持原则的年轻技术员;想起工地上的女工,她们一天工作十二小时,手上全是茧子和水泡,却依然笑着说“有活干就好”。

这些人,在四姑婆眼里是“下等人”。但在她眼里,他们是活生生的人,是有尊严、有骨气、值得尊重的人。

但她没有争辩。她知道争辩没有用。在四姑婆的世界观里,等级森严,尊卑有序,这是天经地义的事。就像在太爷爷眼里,男女有别,这是天经地义的事。

有些墙,不是靠语言就能推倒的。

四姑婆走后,沈婉清从暗格里取出批注本,在最新一页写下:

“今日始知,禁锢女子者,非独男子,亦有女子。四姑婆以女子之身,行压迫女子之实,何其可悲!

又思之:若女子从小被教导‘男尊女卑’,‘女子本弱’,久而久之,便信以为真,甚至以压迫后来者为荣。此所谓‘奴性’乎?鲁迅先生言‘哀其不幸,怒其不争’,今日方懂其中深意。

婉清立誓:绝不做压迫同性的帮凶,绝不让自己的女儿(若有)再受此等禁锢。纵千夫所指,亦不改此志。”

第二十五天,她收到刘仲卿的第二封信。

信是夹在父亲从上海带回的家书中偷偷送来的。刘仲卿显然知道她处境艰难,信写得很含蓄,但字里行间都是理解和支持。

“婉清:

湖州桂花该开了吧?上海法租界的梧桐开始落叶,金黄铺地,甚美,但总觉得少了些什么。细思之,原是少了能共赏之人。

昌盛厂整顿近尾声,陈明功不可没。然青帮施压日甚,昨日又派人来,要求裁减‘不必要’的安全设施以节省成本。我未允,但不知能坚持多久。

有时深夜独坐,会想:我们做的这一切,究竟有没有意义?改变一点点,真的能改变什么吗?

然后想起你。想起你在祠堂里的坚持,想起你说‘无悔’。便觉又有了力量。

禁足之苦,我虽不能代受,但心与你同在。书可读,但勿过劳;思可深,但勿过忧。

待你解禁之日,我定来湖州,带你去一个地方——一个你会喜欢的地方。

仲卿”

信很短,但沈婉清读了一遍又一遍。她想象刘仲卿深夜独坐的样子,想象他在青帮压力下的挣扎,想象他想起她时“又有了力量”的样子。

这种被需要、被珍视、被视为“力量源泉”的感觉,是如此陌生,又如此珍贵。在沈家,她是需要被管教、被规训、被塑造成“合格女子”的对象。而在刘仲卿眼中,她是一个完整的人,一个有思想、有力量、能给他支持的人。

她提笔回信,这次,她决定大胆一些:

“仲卿:

桂花已开,香气透窗,可惜不能外出赏之。禁足月余,非但未‘悔过’,反有诸多新思。若说此罚有何益,便是给了我安静读书、深度思考的时间。

近日重读《女诫》,旁加批注,竟成一册。字字皆是反叛,页页皆为离经。若被家人见之,恐不止禁足矣。然,不吐不快。

你说不知所做是否有意义,我亦常思此问。然后想起林文月先生之言:‘改变世界,从改变自己开始。改变自己,从睁开眼睛开始。’我们已睁开眼睛,看见不公,看见苦难,看见需要改变之处。这便是意义之始。

至于能改变多少,尽人事,听天命。但行好事,莫问前程。

盼你来湖州之日。不知你所说‘我会喜欢的地方’是何处?

另:随信附批注本数页,与你分享我的‘离经叛道’。阅后即焚,切记。

婉清”

她小心地从批注本中撕下最不“危险”的几页——那些讨论夫妇平等、女子教育的部分,夹在信中。她知道这是冒险,但她也相信,刘仲卿会懂,会珍惜。

第三十天,禁足的最后一天。

沈婉清已经抄完九十八遍《女诫》,批注本写了厚厚一册,日记也记了半本。这一个月,她完成了一次静默的思想革命——从顺从到质疑,从迷茫到坚定,从被定义的“沈家小姐”到逐渐成形的“沈婉清”。

傍晚,母亲来开门。一个月不见,母亲瘦了,眼角多了细纹。

“婉清,”母亲的声音哽咽,“明天你可以出来了。老太爷说,你既已受罚,此事便了。以后…以后莫要再惹长辈生气。”

沈婉清看着母亲,忽然明白了什么。这一个月,受煎熬的不只是她,还有母亲。母亲在女儿和家族之间左右为难,既怕女儿受委屈,又怕女儿“走错路”。这种夹缝中的痛苦,也许比她禁足的痛苦更甚。

“母亲,”她轻声说,“女儿不孝,让您担心了。”

母亲摇头,眼泪掉下来:“婉清,母亲知道你心气高,有想法。但你要明白,这世道对女子太苛刻。你越是想飞得高,越容易摔得重。母亲不盼你大富大贵,只盼你平平安安。”

“可是母亲,”沈婉清握住母亲的手,“如果为了平安,就要一辈子假装成另一个人,就要压抑自己所有的想法和才能,这样的平安,真的是平安吗?还是另一种死亡?”

母亲愣住了,显然从未从这个角度想过问题。

沈婉清继续说:“母亲,您还记得我小时候学养蚕吗?您教我,蚕吐丝是它的天性,是它生命的意义。如果一只蚕被禁止吐丝,它虽然活着,但和死了有什么区别?女儿读书、思考、想做一些事,这也是女儿的天性。如果被禁止,女儿虽然活着,但心已经死了。”

这番话太直白,太尖锐。母亲看着她,眼神复杂——有震惊,有不解,也有隐约的共鸣。也许在母亲内心深处,也有过被压抑的天性,也有过未实现的梦想。

良久,母亲叹了口气:“婉清,你长大了,母亲管不了你了。但你要记住,外面的世界很残酷,不是你想的那么简单。你要…保护好自己。”

“女儿记住了。”

解禁后的第一个清晨,沈婉清走出闺房。

秋高气爽,阳光明媚。她深吸一口气,空气中满是桂花和泥土的清新气息。一个月未见天日,此刻连最普通的阳光都显得如此珍贵。

她先去了蚕房。刘妈看见她,又惊又喜:“小姐!您出来了!”

“蚕怎么样了?”

“好着呢!秋蚕正要上簇,这批茧子特别好,又大又白。”刘妈带她看蚕匾,果然,那些蚕已经停止进食,身体变得透明,正在寻找结茧的地方。

沈婉清俯身观察。一只蚕正在吐丝,那丝极细,在阳光下几乎看不见,但它执着地吐着,一圈,又一圈,逐渐形成一个茧的雏形。

她忽然想起自己批注本上的一句话:“女子吐思,如蚕吐丝。思成文章,丝成锦绣。皆天性也,岂可禁之?”

是的,就像蚕吐丝是它的天性一样,她思考、质疑、追求,也是她的天性。这种天性,不应该被压抑,不应该被禁止。

从蚕房出来,她去了父亲的书房。沈世钧正在看账本,见她进来,放下手里的算盘。

“父亲。”

“出来了?”沈世钧示意她坐下,“这一个月,想明白了吗?”

沈婉清知道父亲问的是什么。她想了想,认真地说:“父亲,女儿想明白了——但不是想明白了自己‘错了’,而是想明白了自己‘为什么没错’。”

沈世钧挑了挑眉:“哦?说说看。”

“女儿在上海所做的一切,虽不合旧礼,但合乎情理。帮助未婚夫家,这是情;关注工人安全,这是理;学习管理事务,这是为未来做准备。女儿不明白,为何合情合理的事,却要被责罚。”

“因为不合‘礼’。”沈世钧说,“婉清,你要明白,在中国,礼有时候比法还大。女子抛头露面,参与外事,就是不合礼。不合礼,就要被非议,被责罚。”

“那如果礼错了呢?”沈婉清问,“如果礼禁锢人性,阻碍进步,我们还要遵守吗?”

这个问题太大,太尖锐。沈世钧沉默了。他当然知道女儿说得有道理,但作为沈家的当家人,他必须维护家族的规矩,维护社会的体面。

“婉清,”最后他说,“礼是千百年来形成的,不是一朝一夕能改变的。你要改变,可以,但要慢慢来,要讲究方法。像你这样硬碰硬,只会头破血流。”

“可是父亲,蚕要吐丝,不会慢慢吐;种子要发芽,不会慢慢发。有些改变,是压制不住的。”

沈世钧看着女儿,忽然觉得女儿真的长大了。不是身体的长大,是思想的长大。这种长大,让他欣慰,也让他担忧。

“罢了,”他挥挥手,“你既已受罚,此事就算过去了。但你要答应我,以后做事要更谨慎,要顾及家族颜面。”

“女儿记住了。”

从书房出来,沈婉清去了桑园。秋风拂过桑叶,沙沙作响,像无数细语。她走到那棵老桑树下,靠着树干坐下。

一个月前,她在这里为未知的婚姻恐惧;一个月后,她在这里为思想的解放而平静。

她想起刘仲卿信里说的“一个你会喜欢的地方”,嘴角泛起微笑。不管那是什么地方,她都期待。因为她知道,在那里,她可以不用假装,不用掩饰,可以做真实的自己。

远处传来教堂的钟声——那是镇上新建的耶稣堂,每到周日就有礼拜。很多新式人物都去,包括镇上女子学堂的女教师。

沈婉清忽然想:也许,她可以去听听。

不是要信教,而是要听听不同的声音,看看不同的世界。

这个念头让她心跳加速。如果被家人知道她去教堂,又是一场风波。但这一次,她决定不再害怕。

因为禁足的一个月让她明白:真正的囚笼不在外面,在心里。一旦打破内心的囚笼,就没有什么能真正困住她。

就像蚕,一旦破茧成蛾,就会飞向天空。

她也许还不能飞得很高,很远。

但她至少可以开始振动翅膀。

至少可以开始仰望天空。

这就够了。

她想,这就够了。

---

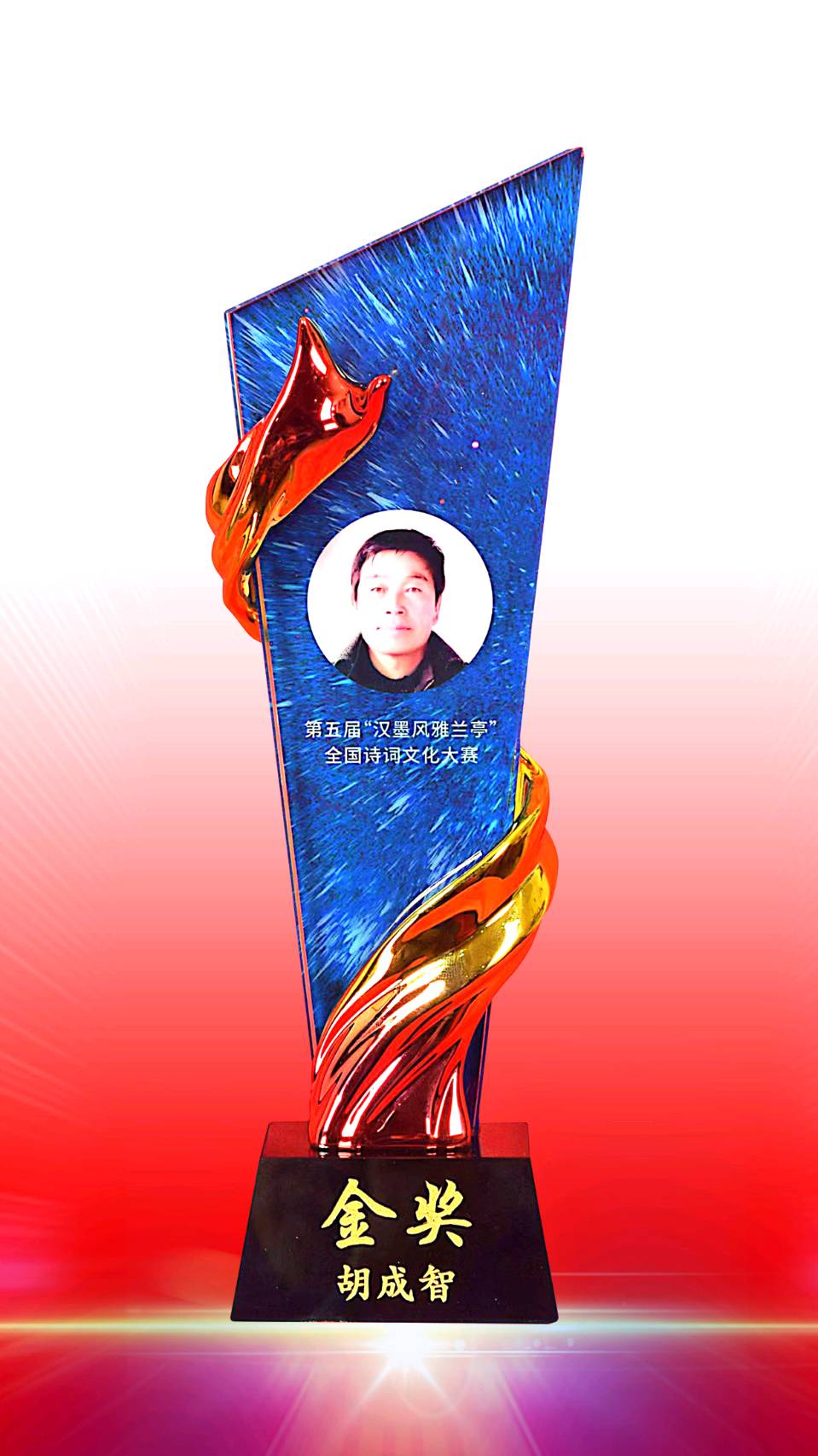

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点