《陇上荒宴》

第二十五章 暗河潜行

【一】

岩洞内的温暖和食物带来的短暂慰藉,如同投入深潭的石子,激起的涟漪很快就被更沉重的现实压力所吞没。橘红色的火光在石虎棱角分明的脸上跳跃,将他沉默擦拭长矛的身影投在凹凸不平的岩壁上,变幻不定,如同某种古老而神秘的图腾。暗河的水声在空旷的洞穴里持续地、单调地回响,那声音此刻听起来,不再仅仅是静谧的背景音,更像是一种通往未知命运的、永不停歇的召唤,又或者是……某种潜伏在黑暗深处的、不可名状存在的呼吸。

冯子安的视线从地上那幅简陋却至关重要的示意图,缓缓移向暗河下游那片深邃无光、仿佛能吞噬一切光线的黑暗。石虎指尖点出的那个拐弯和终点,像黑暗中一个飘忽不定的坐标,既带来了穿透地面封锁、抵达废窑区背面的渺茫希望,也散发着令人骨髓生寒的巨大危险气息。石虎那沉默的摇头和眼神中罕见的忌惮,比任何言语都更有力地说明了那条路的凶险。

走,还是不走?

这个抉择,像一块烧红的烙铁,烫在冯子安心头。身体的每一个细胞都在尖叫着抗拒,诉说着极度的疲惫、伤痛和对温暖安全的渴望。理智也在疯狂地敲响警钟:地下暗河,未知的路径,可能存在的塌方、岔路、缺氧、毒气、潜藏的生物……任何一个因素都足以让他们无声无息地消失在地底,连尸骨都找不到。以他们现在这油尽灯枯的状态,进入那样的环境,生存概率微乎其微。

可是,不走呢?地面上的路,几乎已经被孙殿英的哨兵和巡逻队封死。胡老丈营地的苟延残喘,山坳里灰狼的凶残袭击,都证明了地面环境的极端恶劣和步步杀机。他们能侥幸躲过一次狼袭,未必能躲过下一次巡逻。而且,时间!时间像一把悬在头顶的、越来越锋利的铡刀!山上的乡亲们可能已经断粮断水,可能正在经历着比死亡更可怕的煎熬。每一刻的拖延,都可能意味着无法挽回的悲剧。

怀里的油纸包,冰冷而坚硬,隔着单薄的、湿透的衣衫,硌着他的肋骨。那是父亲用命隐藏、他们用命换来的“希望”。如果因为畏惧前路凶险而止步于此,那所有的牺牲、所有的挣扎、所有背负的责任和期待,都将变得毫无意义。他将永远无法面对父亲的在天之灵,无法面对山上那些可能还在期盼着他归去的面孔,甚至……无法面对自己残存的良知。

一种混合着绝望、不甘、责任和最后一丝疯狂勇气的复杂情绪,如同沸腾的岩浆,在他胸中冲撞、激荡。他猛地抬起头,目光不再游离,而是变得异常锐利和坚定,看向对面的石虎。

“石虎壮士,”冯子安的声音因为激动和决绝而有些发颤,但字句清晰,“我们必须去废窑区。地上走不通,只能走地下。您指的那条路,再危险,我们也得闯一闯。只是……”他顿了顿,看了一眼身边因疲惫和伤痛而眼神涣散的石头,“我兄弟伤势不轻,体力也已耗尽。敢问壮士,能否……再帮我们一次?指个更详细的路,或者……有没有什么能防身、照明的东西,可以借给我们?大恩大德,冯某铭记五内,日后若能活着出去,定当厚报!”

石虎停下了擦拭长矛的动作,那双深陷的、如同古井般的眼睛,平静地注视着冯子安。火光在他眼中跳跃,却映不出太多情绪的波澜。他似乎早已料到冯子安会做此选择。沉默在岩洞中弥漫,只有暗河的水声和木柴燃烧的噼啪声。

良久,石虎缓缓站起身,他高大的身影几乎挡住了大半火光,在岩洞内投下巨大的阴影。他没有说话,而是转身走到了岩洞角落里那堆杂物旁,翻找起来。过了一会儿,他拿着几样东西走了回来。

一根约莫手臂长短、一端被削尖、在火边烤得极其坚硬的黑木棍,算是简陋的武器和探路杖。几块用某种动物油脂混合树脂凝结而成的、黑乎乎的、散发着怪味的“火把”原料,需要用火点燃才能持续燃烧,但燃烧时间不明,烟会很大。一小卷粗糙的、浸过油脂的麻绳(可能是他自己搓的)。最后,是一个用完整葫芦剖开、晾干后制成的粗糙水瓢。

他将这些东西放在冯子安面前的地上,然后又指了指暗河,做了个舀水的动作,意思是可以用葫芦瓢在河里取水喝。

没有更多的言语,没有鼓励,也没有劝阻。这就是他能提供的、极其有限却可能是救命的所有帮助了。

冯子安看着地上这几样简陋得可怜的“装备”,心中五味杂陈。但更多的是感激。在这样自顾不暇的乱世,这样一个萍水相逢、沉默如山的陌生人,能给予这些,已是天大的恩情。

“多谢壮士!”冯子安郑重地抱拳行礼,然后小心地将火把原料、麻绳和葫芦瓢收好,将黑木棍握在手中试了试分量。石头也挣扎着站起来,向石虎道谢。

石虎点了点头,然后走到暗河岸边,蹲下身,用手捧起冰凉的河水,洗了把脸。他背对着冯子安和石头,望着暗河流淌而去的黑暗,宽阔的背影在火光和水光映照下,显得异常孤独而沉重。他或许也曾有过必须穿越黑暗的理由,或许也曾在这条暗河中经历过不为人知的生死考验。

冯子安不再耽搁。他和石头最后喝了几口热水,将石虎给的那点硬邦邦的肉干和蕨根饼小心地包好,藏在怀里最贴身的地方。然后,他用石虎的火镰,尝试点燃一块油脂树脂块。费了好大劲,才引燃了一小簇跳动的、冒着浓重黑烟的火苗。他将这块燃烧的“火把”小心翼翼地用一根细木棍挑起,火光虽然微弱,烟也呛人,但至少能照亮前方几步的范围。

“石头,跟紧我。”冯子安深吸一口带着烟味的空气,对石头说道,同时也是在给自己打气。

石头用力点了点头,尽管脸色依旧苍白,眼神里充满了对未知黑暗的恐惧,但更多的是一种认命般的、追随冯子安的决绝。

两人再次向石虎的背影深深鞠了一躬,然后,冯子安举着那簇摇曳不定、冒着黑烟的火光,石头紧握柴刀(虽然已经卷刃)跟在他身后,迈开脚步,踏入了暗河边缘冰冷的水中,朝着下游那片吞噬一切的黑暗,一步步走去。

冰冷刺骨的河水瞬间淹没了他们的小腿,寒意如同无数钢针,刺入骨髓。脚下的河床布满光滑的鹅卵石和淤泥,湿滑难行。火把的光芒在潮湿的空气中显得更加微弱,只能照亮周围不到一丈的范围,更远处是浓得化不开的、仿佛有生命的黑暗。暗河的水流声在狭窄的通道中被放大,轰隆隆地响在耳边,掩盖了其他声音,也增添了行进的困难和对方向判断的干扰。

石虎依旧蹲在岸边,没有回头,也没有任何表示,像一尊亘古以来就守候在此的石像。

火光将两人的身影投射在湿漉漉的岩壁上,扭曲、拉长,随着他们的移动而晃动,如同两个走向地狱深处的、孤独的幽灵。

暗河潜行,这条通往未知命运的狭窄、黑暗、冰冷的水道,正式开始了。

【二】

踏入暗河的瞬间,冯子安感觉到的不仅仅是刺骨的寒冷,还有一种深入灵魂的、对绝对黑暗和未知的恐惧。火光摇曳,像风中残烛,奋力抵抗着四面八方涌来的浓稠黑暗,却只能勉强照亮脚下翻滚的浑浊水面和前方几尺范围内湿滑嶙峋的岩壁。更远的地方,黑暗如同有生命的实体,张着无声的大口,等待着吞噬这微不足道的光亮和闯入者。

脚下的河床是第一个考验。布满了被水流磨圆的鹅卵石和滑腻的淤泥,每走一步都小心翼翼,既要对抗水流的冲击(虽然水流平缓,但对他们虚弱的身体来说已是阻力),又要防止滑倒。冰冷刺骨的河水迅速带走了腿上好不容易恢复的一点暖意,麻木感从脚底向上蔓延。冯子安左腿的伤痛(被狼尾扫中)在冷水的刺激下,传来阵阵钻心的刺痛。石头的状况更糟,他脚底的伤口一浸入冷水,就如同被无数烧红的针同时刺入,疼得他倒吸冷气,身体不由自主地颤抖,几乎站立不稳,全靠冯子安用那根黑木棍支撑和拉扯着,才勉强跟上。

河道并非笔直平坦。时而宽阔,让他们得以在及膝深的水中蹒跚前行;时而骤然收窄,变成仅容一人侧身通过的裂缝,冰冷的岩壁擦着身体,带来新的刮伤和窒息的压迫感;时而出现落差,形成一个个小小的瀑布或湍急的浅滩,水流骤然加速,冲击力加大,他们必须手拉着手,用尽全身力气才能稳住身形,一点点挪过去,稍有不慎就可能被冲倒、卷入更深的水流中。

火把是另一个巨大的消耗和麻烦。油脂树脂块燃烧得很快,浓烟呛得他们不住咳嗽,眼泪直流。火光在潮湿的空气中忽明忽暗,随时可能熄灭。冯子安不得不时刻注意着火焰的态势,每当火苗变小,就赶紧点燃另一块备用的(数量极其有限),或者用麻绳蘸点融化的油脂续上。每一次火光的转换,都是一次心惊胆战的时刻,生怕在彻底黑暗降临前无法成功。光明,在这里成了比食物和水更加珍贵、也更加脆弱的奢侈品。

除了寒冷、湿滑、黑暗和呛人的烟雾,还有声音的压迫。暗河的水声在封闭的洞穴中被无限放大,轰隆隆、哗啦啦,仿佛永不停歇的雷鸣,震得人耳膜发胀,头脑昏沉。这巨大的噪音不仅掩盖了其他可能存在的危险声响(比如落石、或是其他生物的活动),也让他们彼此间的交流变得极其困难,只能靠简单的手势和大声呼喊(还要对抗水声),极大地增加了协调的难度和心理的孤立感。

更可怕的是方向感的彻底丧失。在绝对的黑暗和单一的水流声中,人很快就会失去对距离、时间和方向的感知。他们只能机械地跟着水流的方向走,祈祷石虎画的那幅简陋示意图是正确的,祈祷这条暗河真的能在某个拐弯后,通向废窑区的背面。但谁又能保证呢?也许这条暗河最终会流入一个深不见底的地下湖,或者在一个死胡同般的岩洞中消失无踪,又或者……分岔出无数条支流,将他们引入永恒的迷宫。

冯子安感到自己的意志正在被这无休止的冰冷、黑暗、噪音和未知一点点消磨。胸口那沉闷的压迫感因为潮湿和缺氧(烟雾和封闭空间)而变得更加严重,呼吸变得越来越困难,眼前阵阵发黑。他只能咬紧牙关,强迫自己将注意力集中在脚下这一步,集中在手中那簇随时可能熄灭的火光上,集中在身后石头粗重艰难的喘息声上——那是他还活着、还有同伴的唯一证明。

“少爷……火……火要灭了!”石头嘶哑的声音穿透水声,带着惊恐传来。

冯子安低头一看,手中的火把果然只剩下一点微弱的、蓝幽幽的火苗,在浓烟中苟延残喘。他心中一紧,连忙手忙脚乱地去掏怀里另一块备用的油脂块,但手指因为寒冷和紧张而僵硬笨拙,摸索了好几下才拿出来。就在他试图用即将熄灭的旧火引燃新油脂块的瞬间——

“噗”的一声轻响,旧火彻底熄灭了!

绝对的、令人窒息的黑暗,瞬间吞噬了他们!

“啊!”石头吓得惊叫出声。

冯子安的心脏也猛地一沉,仿佛坠入了冰窟。他强忍着恐慌,凭借记忆,颤抖着双手,将新旧油脂块凑在一起,用火镰疯狂地敲击燧石!

“啪!啪!啪!” 燧石撞击的火星在绝对的黑暗中迸溅,如同微弱的萤火,一闪即逝。一次,两次,三次……潮湿的空气和紧张的情绪让成功引燃变得异常困难。

黑暗像是有重量,压在他们的身上、心上。除了震耳欲聋的水声,他们听不到任何其他声音,也看不到彼此。一种被世界彻底抛弃、坠入永恒虚无的恐惧,扼住了他们的喉咙。

“少爷……”石头的声音带着哭腔,在黑暗中无助地响起。

“别怕!稳住!”冯子安嘶声吼道,既是命令石头,也是在给自己鼓劲。他更加用力地敲击燧石,火星溅落在油脂块上……

终于,一点微弱的、黄豆大小的火苗,颤巍巍地亮了起来!冯子安几乎喜极而泣,小心翼翼地、如同捧着世界上最珍贵的宝物般,呵护着那点微光,让它慢慢舔舐着新的油脂块。

橘红色的火焰重新燃起,驱散了部分黑暗,也驱散了两人心中那几乎要崩溃的恐惧。光明,失而复得的光明,在此刻显得如此神圣。

然而,这短暂的喘息很快就被新的发现打破了。借着重新燃起的火光,冯子安看到,前方不远处的河道,似乎变得更加狭窄,而且岩壁的颜色变得诡异——不再是普通的土黄色或青灰色,而是呈现出一种暗沉沉的、仿佛泼洒了无数墨点的深褐色,空气中,也开始弥漫开一股淡淡的、甜腥中夹杂着金属锈蚀般的……异味。

那是什么?冯子安心头升起一股不祥的预感。

他们继续艰难前行。随着深入,河道果然越来越窄,水流也变得湍急了一些。那股甜腥锈蚀的气味越来越明显,甚至盖过了油脂燃烧的烟味。岩壁上那些暗褐色的“墨点”也看得更加清楚了——那似乎是一种极其厚实、湿滑的苔藓或菌类,颜色深得近乎黑色,表面还凝结着细密的水珠,在火光下反射着诡异的光泽。

更让人头皮发麻的是,冯子安注意到,在一些岩壁的凹陷处或水线附近,堆积着一些白色的、细小如米粒的东西……那是……骨头?小动物的骨头?

“少爷……这地方……味道不对……”石头也察觉到了异常,声音发颤。

冯子安没有回答,只是更加握紧了手中的黑木棍和火把,警惕地扫视着周围。火光照亮的范围有限,但那种被什么东西在暗中窥视的感觉,却比在之前任何地方都要强烈!仿佛两侧湿滑的岩壁后面,那无边无际的黑暗深处,隐藏着无数双冰冷的、没有感情的眼睛,正静静地注视着这两个闯入的不速之客。

石虎的忌惮,胡老丈的警告,在此刻得到了某种模糊却惊心动魄的印证。这暗河深处,果然存在着连石虎那样的山野巨汉都感到畏惧的“别的东西”!

前路,是越来越浓的黑暗、越来越诡异的环境和越来越清晰的危险气息。后退?退路同样漫长而危险,而且意味着放弃。

冯子安看了一眼手中摇曳的火光,又看了一眼身边脸色惨白、却依旧紧跟着他的石头。他深吸一口气,将那甜腥锈蚀的空气吸入肺中,带来一阵恶心和眩晕。

没有退路,只能向前。

他举着火把,迈开仿佛灌了铅的双腿,继续朝着暗河下游,朝着那气味更加浓重、黑暗更加深邃的未知,一步步走去。

每一步,都像是在走向一个巨大怪物的肠胃深处。暗河潜行,不仅是对体力和意志的考验,更是对直面未知恐怖的心理极限的挑战。

希望的微光,在这绝对的地底黑暗中,显得如此渺茫,却又如此倔强地,不肯熄灭。

【三】

随着不断深入,暗河河道并未像冯子安祈祷的那样豁然开朗或出现明显的拐弯,反而变得更加曲折、狭窄和……诡异。那股甜腥中带着金属锈蚀的气味,已经浓郁到令人作呕的程度,每一次呼吸都仿佛在吞咽着陈年的血水和腐烂的金属。岩壁上那些暗褐色、近乎黑色的湿滑苔藓(或菌类)覆盖得更加厚实,层层叠叠,如同某种生物恶心的皮肤,在火光的映照下,泛着油腻腻的、不祥的光泽。空气也似乎变得更加凝滞、潮湿和沉闷,火把燃烧产生的烟雾更难散开,缭绕在他们周围,混合着那怪味,呛得人头晕眼花,胸口发闷。

脚下河床的触感也发生了变化。除了光滑的鹅卵石,开始夹杂着一些松软、黏腻的东西,踩上去软绵绵的,像是厚厚的淤泥,又像是……某种腐败的有机物堆积。水流的颜色在火光边缘显得异常幽深,几乎看不见底,只有表面反射着跳跃的火光。

更令人心悸的是,那种被窥视的感觉越来越强烈,越来越具体。冯子安不止一次地感觉到,两侧岩壁那些厚实苔藓的缝隙后面,似乎有东西在极其缓慢地蠕动,发出极其轻微的、几乎被水声掩盖的“沙沙”声。但当他猛地将火把凑近时,又什么都看不到,只有湿滑反光的苔藓表面和深不见底的黑暗。那感觉,就像行走在一个巨大生物的体腔内,周围的一切都是活的,都在沉默地观察、等待着。

石头的恐惧已经达到了顶点。他紧贴着冯子安的后背,握着柴刀的手因为过度用力而指节发白,身体不受控制地微微颤抖,眼睛惊恐地扫视着周围每一个火光边缘的阴影,嘴里无意识地念叨着什么,声音被水声淹没。

冯子安自己的神经也紧绷到了极限。每前进一步,都需要巨大的勇气。手中火把的光芒,此刻不仅是指路的明灯,更是对抗无边黑暗和未知恐怖的心理屏障。他死死盯着前方被火光撕开的一小片黑暗区域,耳朵极力分辨着除了水声之外的任何异响,心脏在胸腔里狂跳,几乎要撞碎肋骨。

就在他们经过一处河道特别狭窄、岩壁向内挤压、形成一个类似“瓶颈”的地段时,意外发生了。

石头因为过度紧张和脚底的剧痛,脚下猛地一滑,踩进了一处特别松软黏腻的淤泥坑里!他惊呼一声,身体失去平衡,向后倒去!

“石头!”冯子安大惊,急忙回身去拉他,手中的火把因为动作剧烈而猛地一晃,差点脱手熄灭!

就在这电光石火的混乱瞬间,冯子安眼角的余光,似乎瞥见右侧岩壁上一大片浓密的、暗褐色的苔藓,如同活过来一般,猛地向下一扑!不是整体移动,而是从那苔藓丛中,闪电般射出了几条细长、柔软、颜色与苔藓几乎融为一体、尖端却带着一点幽暗反光的“触须”一样的东西,悄无声息地卷向因为摔倒而身体暴露、失去防备的石头!

那是什么?!冯子安脑子里“嗡”的一声,来不及细想,求生的本能和守护同伴的意志压倒了一切!他怒吼一声,不再去拉石头,而是将手中燃烧的火把,用尽全身力气,朝着那几条卷向石头的诡异“触须”猛地掷了过去!

燃烧的油脂块在空中划出一道橘红色的弧线,带着浓烟和热量,准确地砸在了那片蠕动的苔藓和射出的“触须”上!

“嗤——!”

一声如同热油泼在湿柴上的、令人牙酸的声响骤然响起!火光接触处,那片暗褐色的苔藓竟然剧烈地痉挛、收缩起来,冒起一股更加刺鼻的、混合了焦糊和那股甜腥锈蚀味的白烟!那几条“触须”如同被烫到的蛇,猛地缩了回去,消失在苔藓深处,只留下空气中淡淡的焦糊味和更加浓郁的、令人作呕的甜腥气。

与此同时,石头也重重地摔倒在冰冷的河水和淤泥中,溅起一片水花。他吓得魂飞魄散,连滚带爬地挣扎着站起来,躲到冯子安身后,惊魂未定地看着那片还在微微蠕动、冒着青烟的诡异苔藓。

火把掉落在不远处的浅水中,并没有立刻熄灭,还在水中顽强地燃烧着,发出“滋滋”的声响,照亮了一小片区域。冯子安顾不上捡火把,他紧紧握着那根黑木棍,死死盯着那片恢复了“平静”、仿佛刚才一切只是幻觉的岩壁苔藓,全身的肌肉都绷紧了,冷汗瞬间湿透了后背。

那是什么鬼东西?!植物?还是……某种他们从未见过、甚至无法理解的、栖息在这暗河深处的可怕生物?它靠什么感知猎物?是温度?震动?还是……气味?刚才如果不是他反应快,用火把攻击(显然这东西畏火),石头恐怕已经被那“触须”卷走了!下场会是什么?被拖进苔藓深处消化掉?

这个认知让冯子安不寒而栗。这暗河,果然不只是地形险恶那么简单!这里存在着超出常人认知的、诡异而致命的危险!

“少……少爷……那……那是啥?”石头的声音抖得不成样子。

“不知道……”冯子安的声音同样干涩,“但肯定不是好东西。离那些长得特别厚、颜色特别深的苔藓远点!它们……可能是活的!”

活的苔藓?这个想法让石头更加毛骨悚然。

冯子安强迫自己冷静下来,观察了一下周围。前方的河道依旧幽深黑暗,但经过刚才那惊魂一幕,他意识到,真正的危险可能不仅仅来自脚下的河水和头顶的黑暗,更来自两侧这些看似静止、实则可能暗藏杀机的岩壁本身!他们必须更加小心,尽量走在河道中央水流较急、苔藓较少的地方,远离两侧岩壁。

他小心翼翼地从浅水中捡起那支还在燃烧、但已经小了一半的火把。火光微弱了许多,照亮范围更小。他们剩下的油脂块也不多了。

“走!快走!离开这里!”冯子安低吼道,不再迟疑,拉起石头,也顾不上脚底的冰冷和疼痛,用最快的速度,几乎是连滚带爬地冲过了这个狭窄危险的“瓶颈”地段。

直到跑出去几十步,感觉那股甜腥气稍微淡了一些,岩壁上的苔藓也恢复了普通的湿滑青苔模样,两人才气喘吁吁地停下,背靠着相对“干净”的岩壁,惊魂未定地喘息着。

刚才的经历,像一场短暂的、却无比真实的噩梦。它彻底打破了冯子安对这条暗河路径仅存的一丝“仅仅是地形困难”的幻想。这条地下通道,是一个有着自己独特生态和致命规则的、完全陌生的死亡领域!

他们能依靠的,只有手中这微弱的光,简陋的武器,和彼此扶持的意志。

冯子安看着手中摇曳欲灭的火光,又看了看前方依旧深邃无边的黑暗,心中那沉重的希望,仿佛又压上了一块名为“未知恐怖”的巨石。

暗河潜行,不仅是在与自然的险阻抗争,更是在与潜伏在黑暗深处的、无法理解的诡异存在进行着一场 silent(寂静)而致命的赛跑。

他们能赢吗?

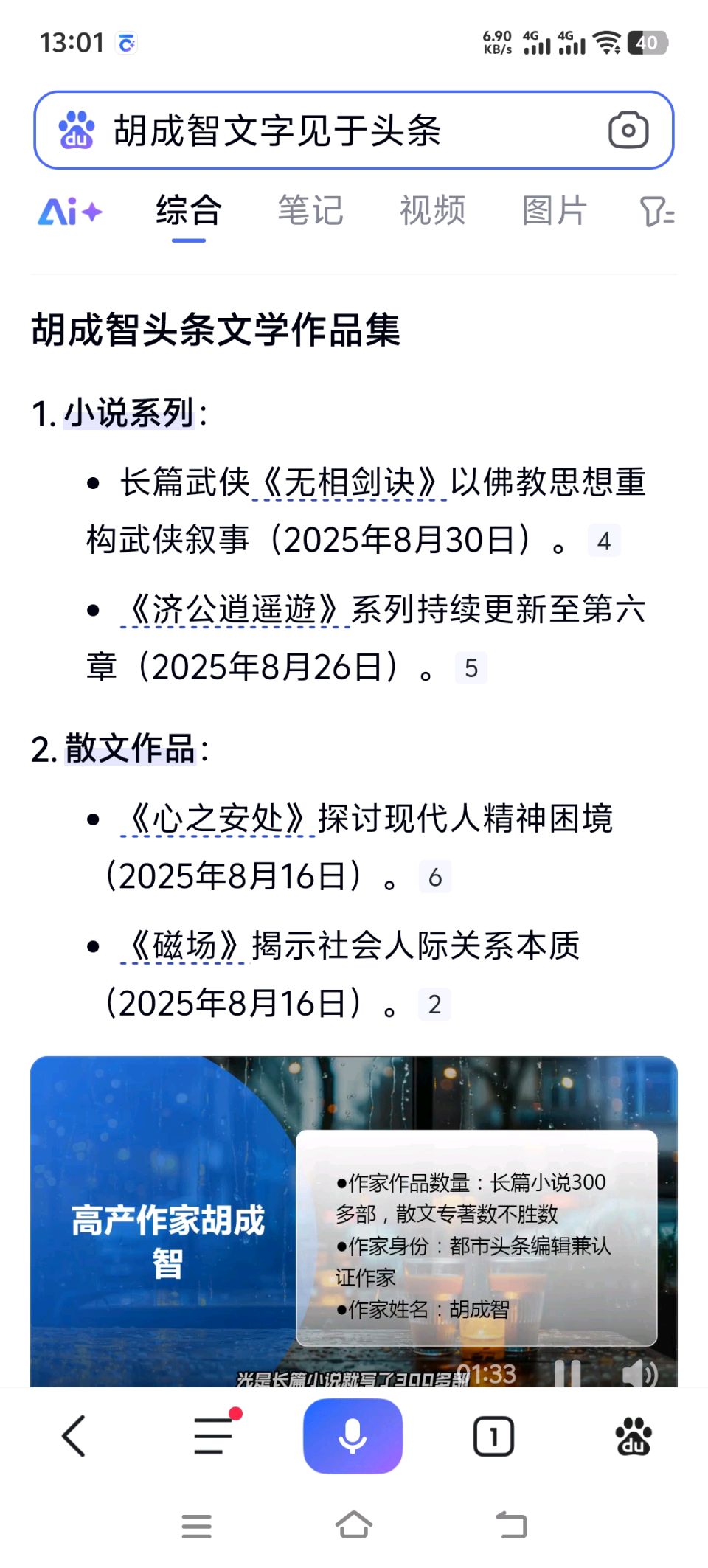

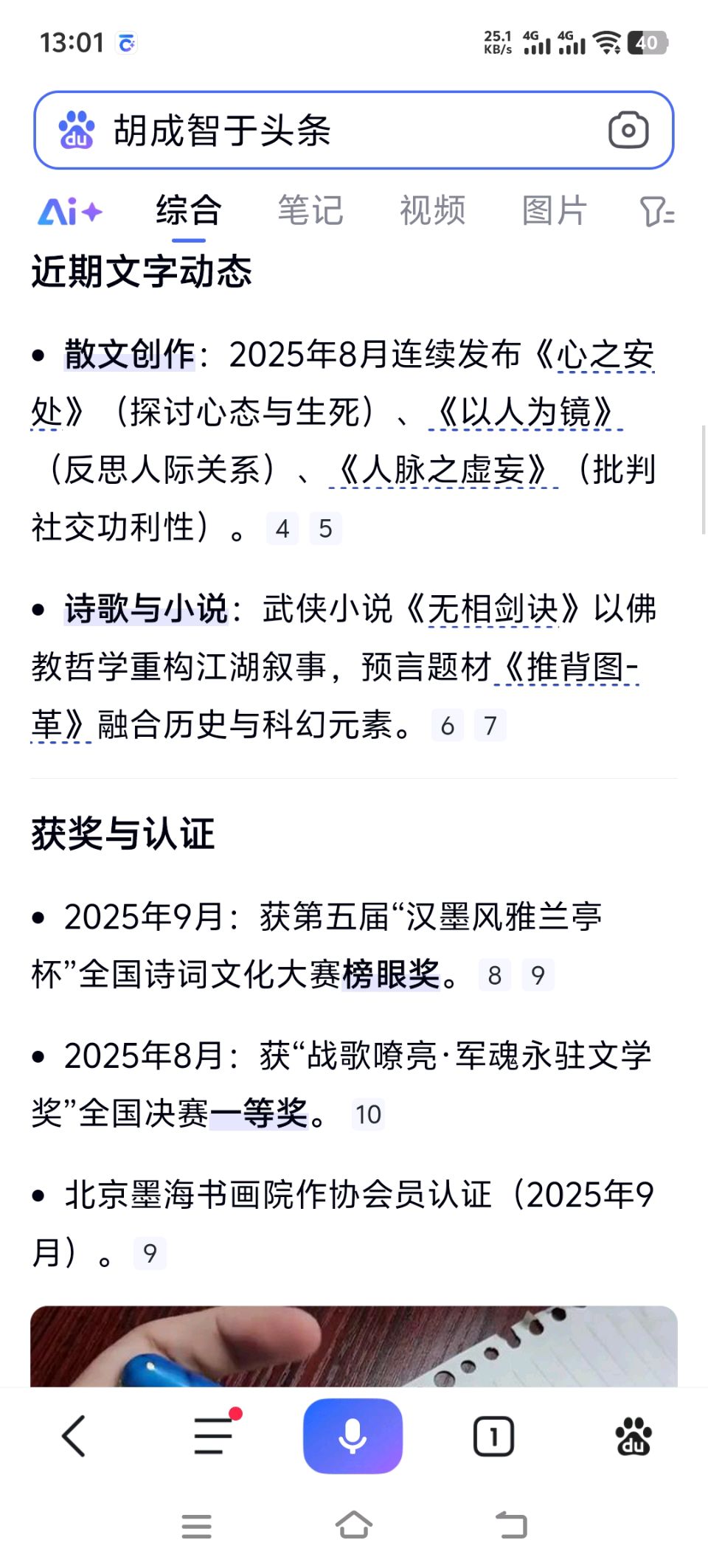

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点