《陇上荒宴》

第二十一章 希望的重量

【一】

回到塬面上的感觉,并非想象中劫后余生的畅快,而是一种更加沉重、更加疲惫的虚脱。脚下是熟悉的、厚实却冰冷的黄土,头顶是同样阴沉、仿佛永远化不开的铅灰色天空。风不再像崖底那样带着河水的湿气,而是干燥、凛冽,像无数把小刀子,切割着他们裸露在破烂衣衫外的皮肤,带走仅存的热量。

冯子安和石头相互搀扶着,在塬边一片稀疏的、早已枯死的蒿草丛中蹒跚前行。每走一步,都像是在与地心引力进行一场绝望的拔河。攀爬“老鹰嘴”耗尽了他们最后一丝潜能,此刻身体的反噬如同潮水般汹涌而来。全身的骨骼、肌肉、关节都在发出不堪重负的呻吟,每一处擦伤、撞伤、冻伤都在重新苏醒,传递着尖锐或钝痛的感觉。饥饿和干渴再次变得无比清晰,胃部灼烧般的空虚感一阵强过一阵,喉咙里干得如同塞满了滚烫的沙砾。

更严重的是体温的持续流失和随之而来的濒临冻僵的麻木感。手指、脚趾早已失去知觉,嘴唇乌紫,面皮青白,身体不受控制地剧烈颤抖。每一次呼吸,都带着胸腔深处刀割般的疼痛和冰冷的空气刺入肺叶的寒意。冯子安感觉自己的意识像风中残烛,时而明亮清晰,能感受到身体的每一分痛苦;时而昏暗摇曳,眼前景物模糊晃动,思绪飘散,仿佛随时会一头栽倒,陷入永恒的黑暗。

石头的情况更糟。他脚底的伤口在攀爬时进一步恶化,脓血混着泥土,将破烂的鞋底和脚掌黏连在一起,每走一步都留下一个暗红色的、歪歪扭扭的脚印,伴随着他压抑不住的、从喉咙深处挤出的痛苦呻吟。额头上撞破的伤口虽然不再流血,但红肿未消,半边脸颊都肿了起来,眼睛也眯成了一条缝。他几乎是将全身重量都压在冯子安身上,全靠冯子安那同样摇摇欲坠的身体在支撑着前行。

“少……少爷……北山……还有多远?”石头的声音断断续续,微弱得如同耳语,眼神涣散地望向前方无边无际的、荒凉沉寂的塬面。这里地势相对平坦,视野开阔,但也因此显得更加空旷、死寂,除了风声和枯草摩擦的沙沙声,再无其他响动。看不到任何人烟,也看不到任何明显的、可以指引方向的地标。

冯子安强撑着沉重的眼皮,努力辨认着方向。根据爬上来时对太阳位置的判断和远处山峦的大致轮廓,他们应该处于董志塬西北边缘,北山废窑区应该就在东北方向,距离不会太远,可能只有几里地。但在这看似平坦实则沟壑纵横的塬面上,直线距离往往意味着需要绕行更多的沟坎和坡地。

“应该……就在那边。”冯子安抬起颤抖的手,指向东北方向一片隐约起伏、颜色比周围略深的丘陵阴影,“坚持住……石头……看到那片山影了吗?那里……可能就是北山。”

石头顺着冯子安手指的方向望去,灰蒙蒙的天色下,那片山影模糊而遥远,仿佛海市蜃楼。但他还是用力点了点头,像是抓住了最后一根救命稻草。

两人不再说话,保存着仅存的体力,互相支撑着,朝着认定的方向,一步步挪动。速度缓慢得如同蜗牛,每一步都伴随着粗重艰难的喘息和身体无法抑制的颤抖。寒冷的北风毫无怜悯地吹打着他们,似乎要将他们最后一点生命的热量也掠夺殆尽。

冯子安感觉自己快要撑不住了。胸口那沉闷的压迫感越来越重,仿佛有巨石压在上面,每一次吸气都变得异常费力,吸进来的空气冰冷而稀薄,根本无法满足身体的需求。眼前开始出现大片的、旋转的黑影,耳朵里的嗡鸣声也越来越响,几乎盖过了风声。他知道,这是严重的体力透支、失温、缺氧和伤痛共同作用下的濒危信号。

他必须找个地方,哪怕只是避风的地方,稍微休息一下,恢复一点体力和体温,否则,不等走到北山,他们就会倒毙在这荒野之中。

他的目光在荒凉的塬面上搜索着。很快,他发现了前方不远处,一条被雨水冲刷出来的、不算太深的干涸沟壑。沟壑边缘,有一处向内凹陷的土坎,上方有枯草和灌木的根系盘结,形成了一个勉强可以挡风的小小空间。

“去……去那边……避避风……”冯子安用尽力气,指了指那个土坎,和石头一起,几乎是滚落着挪了过去。

土坎下的空间很小,仅能容纳两人蜷缩着挤在一起。但至少,这里可以避开大部分直接吹来的寒风。两人紧贴着冰冷的、带着泥土腥味的土壁坐下,尽可能地蜷缩起身体,减少热量的散失。

短暂的歇息,并未带来温暖。寒冷如同附骨之疽,依旧从四面八方渗透进来,侵入骨髓。疲惫和伤痛也并未缓解,反而在停止运动后变得更加清晰和难以忍受。两人挤在一起,身体却都在不受控制地剧烈颤抖,牙齿格格作响。

冯子安从怀里摸索出那个油纸包。它被体温焐得稍微不那么冰冷了,但依旧硬邦邦的。他紧紧将它攥在手里,仿佛那是唯一能给他带来一丝暖意和力量的东西。就是这个东西,让他们历经九死一生。可它究竟是什么?真的能带来希望吗?还是只是一个虚幻的泡影?

“少爷……那里面……到底是啥?”石头虚弱地问,目光也落在冯子安手中的油纸包上。这是他们用命换回来的,也是支撑他们走到现在的最后信念。

冯子安摇了摇头,声音干涩:“不知道……父亲藏得极隐秘,我没来得及看。但孙殿英为了它不惜血洗冯家,肯定……非同小可。”他顿了顿,看着石头充满希冀又带着茫然的眼神,补充道,“可能是……某种重要的凭证,地契文书?可能是……值钱的古董宝贝?也可能是……关系到孙殿英某些见不得光把柄的东西……无论如何,这是我们手里唯一的筹码了。”

筹码。这个词让冯子安感到一阵荒谬和悲凉。用鲜血和生命换来的筹码,去和那个屠夫谈判?成功的可能性有多大?孙殿英会认账吗?还是会直接抢过去,然后把他们碾死?

但此刻,他们没有别的选择。这微弱的、未知的“希望”,是他们走下去的唯一动力。

“等回到山上……看了就知道。”冯子安将油纸包重新贴身藏好,拍了拍石头的肩膀,“现在,先想想怎么活下去,走回去。”

他从土坎边缘,小心翼翼地折断几根枯死的、相对粗壮的蒿草杆,又摸索着捡起几块干燥的、容易碰撞出火花的燧石(黄土塬上常见)。没有火绒,他只能撕下自己内衣最干燥的一小角布条,又让石头也贡献一点。然后,他用颤抖的、几乎不听使唤的手,开始尝试最原始的取火方式——燧石撞击。

“啪!啪!啪!” 燧石碰撞的声音在寂静的土坎下响起,溅出微弱的火星。一次,两次,三次……火星落在干燥的布条上,却一闪即灭,无法引燃。寒冷让他的手指僵硬笨拙,成功率极低。

但他没有放弃。他知道,没有火,他们很可能熬不过这个寒冷的白天,更别提夜晚。他咬着牙,一下又一下地撞击着燧石,专注得仿佛在进行一场生死攸关的仪式。

石头看着他,眼中也重新燃起一点微弱的光。他也挣扎着,帮忙收集更多细小的、干燥的枯草叶和碎屑,堆在布条旁边。

不知过了多久,就在冯子安几乎要绝望放弃的时候——

“嗤”的一声轻响,一点稍大的火星终于落在了布条干燥蓬松的边缘,并没有立刻熄灭,而是冒起了一缕几乎看不见的、极其微弱的青烟!

冯子安的心猛地一跳,屏住呼吸,小心翼翼地、极其轻微地对着那点青烟吹气。烟越来越浓,终于,“噗”的一下,一朵黄豆大小的、橘红色的火苗,颤巍巍地跳跃了起来!

火!生起来了!

这一刻,这微弱的火苗,在两人眼中,比太阳还要耀眼,比黄金还要珍贵!它带来的不仅仅是光和热,更是活下去的最直接的希望!

冯子安强忍着激动,将火苗小心翼翼地移到准备好的枯草叶堆上。草叶被点燃,发出“噼啪”的轻响,火势逐渐变大。他又添加了几根细小的枯枝,一个虽然不大、但足以提供珍贵热量的火堆,终于在这避风的土坎下燃烧起来。

橘红色的火焰跳动着,驱散了部分黑暗,也带来了实实在在的、令人感动的温暖。两人迫不及待地将早已冻僵、麻木的双手伸到火堆上方,感受着那久违的热量一点点渗入皮肤、血肉,直到骨骼。冰冷的身体开始慢慢回暖,剧烈的颤抖也逐渐平息下来。

冯子安又用匕首削尖一根较粗的树枝,在火堆边缘烤热,然后小心地帮石头清理脚底伤口上黏连的泥土和脓血。石头疼得龇牙咧嘴,但咬牙忍着,他知道这是必须的。清理完伤口,冯子安又用火烤过的、相对干净的布条(从内衣上撕下)简单地包扎了一下。

做完这些,两人都累得几乎虚脱,但身体因为有了火的温暖,状态明显好转了一些。他们紧靠着火堆,分享着那一点点可怜的热量,目光不由自主地再次投向外面的荒野,投向北山的方向。

火光照亮了他们憔悴不堪、却异常坚毅的脸庞。希望的重量,从未如此具体——它是怀里的油纸包,是眼前跳动的火苗,更是彼此支撑着、不肯倒下的生命本身。

还有一段路要走。但至少此刻,他们有了火,有了一丝暖意,有了继续前行的力量。

【二】

土坎下的火堆,不仅提供了温暖,也在心理上给了冯子安和石头极大的慰藉和支撑。那跳动的火焰,象征着生命、光明和对抗严寒与黑暗的力量。两人紧靠着火堆,贪婪地汲取着热量,僵硬的四肢渐渐恢复了些许知觉,冰冷的血液似乎也开始重新缓慢流动。

冯子安趁着体力稍有恢复,头脑也清醒了一些,开始仔细思考接下来的行动。他们现在的位置应该已经进入了孙殿英可能布控的边缘区域。虽然这里荒僻,但孙殿英为了困死北山,很可能在通往北山的各个方向和塬面边缘布置了游动哨或观察点。他们必须万分小心,尽量利用地形隐蔽,选择最不可能被发现的路线返回。

他观察了一下土坎外的地形。这里是一片相对平缓的塬面,视野开阔,不利于隐蔽。但好在沟壑纵横,他们可以沿着这些自然形成的沟壑边缘行进,利用沟壁的阴影和起伏作为掩护。而且现在是白天,虽然天色阴沉,但总比夜里完全无法视物要好,至少能看清前方的路况和可能的危险。

“石头,感觉怎么样?能走吗?”冯子安低声问道,目光落在石头被重新包扎过的脚上。

石头活动了一下脚踝,虽然依旧疼痛钻心,但比之前火烧火燎、脓血黏连的感觉好了不少。他点了点头,眼神比之前坚定了许多:“能走!少爷,咱们得赶紧回去,山上……肯定急坏了。”

冯子安点点头,用土将火堆小心地掩埋熄灭,只留下一点余温。不能留下任何可能暴露行踪的痕迹。然后,两人互相搀扶着,从土坎下爬出来,再次暴露在凛冽的寒风和空旷的荒野中。

这一次,他们不再盲目地朝着认定的方向直线前进,而是开始有意识地选择路线。冯子安凭借记忆和对地形的判断,尽量沿着那些较深的冲沟边缘走。这些冲沟大多是由于长期雨水冲刷形成,沟壁陡峭,沟底往往堆积着枯草和碎石,走在沟缘的阴影里,可以最大限度地避开远处可能存在的视线。遇到必须横跨的开阔地带时,他们也会先仔细观察,确认没有异常动静后,再快速通过。

这种行进方式大大增加了路程和体力的消耗,但为了安全,别无选择。每一步,他们都走得小心翼翼,精神高度紧绷,既要留意脚下湿滑崎岖的路面,又要不断观察四周和远方的动静。风声、草动、偶尔惊起的飞鸟,都会让他们心头一紧,立刻伏低身体,屏息凝神,直到确认没有危险才继续前进。

身体的疲惫和伤痛并未因短暂的休息和火堆的温暖而消失,只是被更强的意志力暂时压制住了。冯子安胸口那股沉闷的压迫感始终存在,左臂的疼痛也时刻提醒着他伤势的存在。石头的脚步依旧蹒跚,每走一段路,额头上就沁出冷汗,但他紧咬牙关,一声不吭地跟着。

时间在艰难的行进中缓缓流逝。天空的铅灰色似乎淡了一些,但阳光依旧被厚厚的云层遮挡,只透下一些惨淡的、没有温度的光线。旷野上除了风声,一片死寂,这种寂静反而更让人心头发毛,仿佛危机就潜伏在下一个土坎或沟壑后面。

走了约莫一个多时辰,冯子安估摸着已经接近北山的外围区域了。他示意石头停下,两人伏在一道土梁后面,仔细向前方张望。

前方,地形开始出现明显的起伏,一座座低矮的黄土山包连绵展开,山包上植被稀少,露出大片裸露的、被风蚀成各种奇异形状的岩壁和陡坡。那就是北山的外围山峦了。废窑区,应该就在其中一座山包的背阴面。

然而,就在他们准备继续前进,寻找进入山区的具体路径时,冯子安锐利的目光捕捉到了远处山脊线上的一个不寻常的黑点!

那黑点很小,在灰蒙蒙的天色和土黄色的山脊背景下,几乎难以察觉。但它在缓缓移动!而且,移动的轨迹很有规律,像是在沿着山脊线巡逻!

是哨兵!孙殿英果然在北山外围设置了岗哨!

冯子安的心猛地一沉,连忙将石头的脑袋压低。“看那边!山脊上!有哨兵!”

石头也看到了,脸色变得凝重起来。“不止一个!”他压低声音,指着稍远一点的另一处山脊,“那里……好像也有!”

冯子安仔细看去,果然,在几个制高点的山脊上,隐约都能看到类似的、缓缓移动的小黑点。孙殿英这是下了血本,要将北山围成铁桶!这些岗哨居高临下,视野极佳,他们想要悄无声息地穿过这片开阔地带进入山区,几乎不可能!

怎么办?硬闯?以他们现在的状态,等于送死。绕路?北山范围不小,完全绕开这些岗哨,可能需要多走几十里甚至上百里,他们的体力和时间都不允许。等待天黑?现在距离天黑至少还有三四个时辰,他们能在这寒风凛冽、无处藏身的荒野中等那么久吗?恐怕没等天黑,就先冻僵或饿晕了。

新的难题,如同冰冷的铁钳,再次扼住了他们的咽喉。历经千辛万苦回到这里,难道要被这最后一道防线挡住?

冯子安强迫自己冷静下来,仔细观察那些岗哨的分布和移动规律。他发现,这些岗哨并非均匀分布,也不是时刻不停地移动。他们似乎有固定的巡逻路线和停留观察的点位。而且,岗哨与岗哨之间,存在着一些因为地形起伏而形成的视觉死角,或者距离较远、相互难以照应的空隙。

或许……可以利用这些空隙和死角,在哨兵视线移开的短暂间隙,快速通过某个关键区域?

他在地上用树枝简单地画了一下地形和哨兵的大致位置,开始在心里推演可能的渗透路线。这是一场与死神和时间的赌-博,容不得半点差错。

“石头,你看,”冯子安指着地上简陋的示意图,“我们从这条沟下去,绕到那个土包后面,那里应该是个盲区。然后,趁东边那个哨兵转身往南看的空档,我们快速冲过前面那片不到三十步的开阔地,躲进对面那条更深的山沟里。只要进了那条山沟,我们就进了山区边缘,地形复杂,哨兵就不容易发现了。”

石头看着那条需要冲刺的、毫无遮蔽的三十步开阔地,咽了口唾沫,感觉喉咙发干。“少爷……要是……要是跑的时候被发现了……”

“那我们就完了。”冯子安的声音平静得可怕,“所以,时机必须抓准,速度必须快,不能犹豫,不能回头。”

两人趴在土梁后,死死盯着远处山脊上的哨兵,观察着他们的移动节奏和视线方向。时间一分一秒地过去,寒冷和紧张让他们的身体微微发抖。冯子安感觉自己的心跳声大得如同擂鼓,握着匕首的手心全是冷汗。

终于,东边那个哨兵走到了巡逻路线的尽头,停了下来,面朝南方,似乎在眺望远处。而西边最近的一个哨兵,此刻恰好被一个隆起的山包挡住了视线!

就是现在!

“走!”冯子安低喝一声,如同离弦之箭,从土梁后猛地窜出,朝着那条预定的山沟疾冲而去!石头也爆发出最后的力气,紧随其后!

三十步!平时转瞬即至的距离,此刻却仿佛天涯般遥远!冰冷的空气灌入口鼻,刺痛肺部;脚下松软的黄土和碎石让他们步履踉跄;全身的伤口都在奔跑的震动中传来剧痛……但两人什么都顾不上了,脑海中只有一个念头:冲过去!冲过去!

世界仿佛被浓缩成了这三十步的开阔地,和前方那条代表着生路的、幽暗的山沟入口。风声在耳边呼啸,却盖不住自己粗重如牛的喘息和疯狂的心跳。冯子安甚至能感觉到远处山脊上那个哨兵的身影,仿佛随时会转过头来,黑洞洞的枪口指向他们……

十步……二十步……二十五步……

就在两人即将冲进山沟入口的瞬间——

“砰!”

一声清脆的枪响,猛地从他们身后侧方的山脊上传来!子弹带着尖锐的呼啸,打在他们刚刚跑过的土地上,溅起一蓬尘土!

被发现了!

【三】

枪声像一把冰冷的锥子,狠狠刺穿了冯子安和石头紧绷的神经!身后子弹击打地面的闷响和飞溅的尘土,让他们浑身的血液几乎瞬间冻结!暴露了!最坏的情况发生了!

求生的本能压倒了一切!冯子安甚至来不及思考哨兵是如何发现他们的(也许是眼角的余光,也许是他们奔跑时带起的尘土),也顾不上回头去看,只是用尽全身力气,嘶哑地朝石头吼了一声:“进沟!快!”

两人像是被鞭子抽打的陀螺,爆发出超越极限的速度,连滚带爬地扑进了前方那条幽深的山沟入口!几乎是同时,第二声、第三声枪响接踵而至,子弹“嗖嗖”地打在沟口上方的土壁上,崩落大块的泥土和碎石,噼里啪啦地砸在他们身上。

一进入山沟,光线骤然变暗。沟壑不深,但两侧土壁高耸,提供了良好的遮蔽。冯子安和石头不敢停留,也顾不上摔得七荤八素,手脚并用地朝着沟壑更深处、更曲折的地方拼命爬去!身后的枪声停了下来,但随之响起的,是尖锐的哨子声和隐隐约约的呼喊声!

“那边!山沟!有人闯进去了!”

“追!别让他们跑了!”

“发信号!通知其他人!”

追兵被惊动了!而且正在集结,准备进入山沟追捕!

冯子安心念电转。这条山沟虽然能暂时遮蔽视线,但并非绝地,一旦追兵从两头堵截,他们就是瓮中之鳖!必须立刻离开这条主沟,寻找更隐蔽、更复杂的支岔沟壑或者直接上山!

他一边快速向前爬,一边紧张地观察着两侧沟壁。很快,他发现在左侧沟壁大约一人高的位置,有一道因为水土流失而形成的、狭窄的裂缝,斜向上延伸,似乎通往上面的山坡。裂缝很窄,布满荆棘和碎石,但此刻也顾不上了。

“这边!上去!”冯子安指着那道裂缝,自己率先抓住一块凸起的岩石,向上攀爬。石头紧随其后。

攀爬的过程同样艰难危险,但有了“老鹰嘴”的经历,两人反而多了一份狠劲和经验。他们不顾荆棘划破皮肤,不顾碎石滚落,用最快的速度向上攀援。身后的沟底,已经传来了追兵杂沓的脚步声和呼喊声!

“在哪儿?看到没有?”

“血迹!这边有血迹!他们往上跑了!”

“追上去!”

追兵果然进了山沟,而且发现了他们攀爬的痕迹!

冯子安和石头爬上山坡,来不及喘息,立刻朝着山坡上植被相对茂密(尽管多是枯草灌木)、乱石嶙峋的区域钻去。这里已经进入了北山的外围山区,地形开始变得复杂,高低起伏,沟壑纵横,为他们提供了更多的藏身和迂回空间。

但追兵显然也是本地人或者熟悉地形,并没有轻易放弃。脚步声、呼喊声、甚至偶尔的枪声,如同附骨之疽,始终在他们身后不远不近地响起,时而被地形阻隔减弱,时而又突然清晰逼近。一场残酷的山地追逐战,在这片荒凉死寂的北山外围骤然展开。

冯子安和石头如同两只被猎犬追赶的兔子,在嶙峋的怪石和枯败的灌木丛中拼命逃窜。他们不敢走明显的路径,只能在乱石和荆棘中穿行,衣服被撕扯得更加破烂,身上添了无数新的划伤和擦伤。极度的疲惫、伤痛、饥饿、干渴,再加上这突如其来的追逐带来的巨大心理压力,几乎要将他们彻底压垮。

冯子安感到肺叶像破旧的风箱,每一次扩张和收缩都带来撕裂般的疼痛,吸入的冰冷空气根本无法缓解缺氧的眩晕感。眼前阵阵发黑,耳朵里只有自己雷鸣般的心跳和身后隐约的追捕声。他全凭一股不肯被抓住、不肯让希望破灭的意念在支撑。

石头更是苦不堪言。脚底的伤口在剧烈奔跑和攀爬中再次崩裂,每一步都留下一个血脚印,钻心的疼痛让他几乎昏厥,但他死死咬着嘴唇,甚至咬出了血,强迫自己跟上冯子安的脚步。他知道,一旦掉队,就是死路一条。

追兵似乎分成了几路,从不同方向包抄、搜索,试图将他们逼入绝境。好几次,他们刚刚藏身到一块巨石或一片灌木后,就看到不远处有士兵的身影端着枪,小心翼翼地搜索过来,吓得他们大气不敢出,心脏都提到了嗓子眼,直到士兵转向别处,才敢继续移动。

这场追逐,不仅是对体力的考验,更是对意志和运气的终极考验。他们就像惊涛骇浪中的两片枯叶,随时可能被一个浪头打翻、吞噬。

不知道跑了多久,也不知道跑到了哪里。冯子安只觉得天旋地转,四肢麻木得几乎不属于自己。身后的追捕声似乎被复杂的地形暂时甩开了一些,变得模糊而分散。他们躲进了一个极其隐蔽的、被几块巨大落石半掩住的小小石缝里。石缝很窄,仅能勉强容纳两人蜷缩着挤进去,但极为隐蔽,从外面很难发现。

两人挤在冰冷潮湿的石缝里,背靠着粗糙的岩石,大口大口地喘着气,汗水、血水、泥水混在一起,顺着脸颊和身体往下淌。极度的疲惫和紧张过后,是一种近乎虚脱的麻木。他们连动一下手指的力气都没有了,只能听着彼此剧烈的心跳和喘息,以及外面远处隐约传来的、时有时无的搜索声。

暂时安全了?或许只是暂时的。

冯子安靠在岩壁上,闭上眼睛,感觉整个世界都在旋转。怀里的油纸包,隔着单薄的、湿透的衣衫,传来冰冷的触感。希望的重量,此刻变得如此具体,又如此残酷——它用一根无形的绳索,拴着他们的性命,牵引着他们在这绝境中挣扎、奔逃,一次次与死神擦肩而过。

这真的是希望吗?还是通往更深渊的引路符?

他不知道。

他只知道,他们已经没有退路。无论这希望多么沉重,多么渺茫,他们都必须背负着它,继续往前走,直到……要么将它变成真正的生机,要么和它一起,埋葬在这片苦难的山野之中。

石缝外,寒风呜咽。追兵的声音,似乎渐渐远去了。

但危机,远未结束。他们离废窑区,还有最后一段、也是最危险的一段距离。而怀里的“希望”,依旧沉重而冰冷。

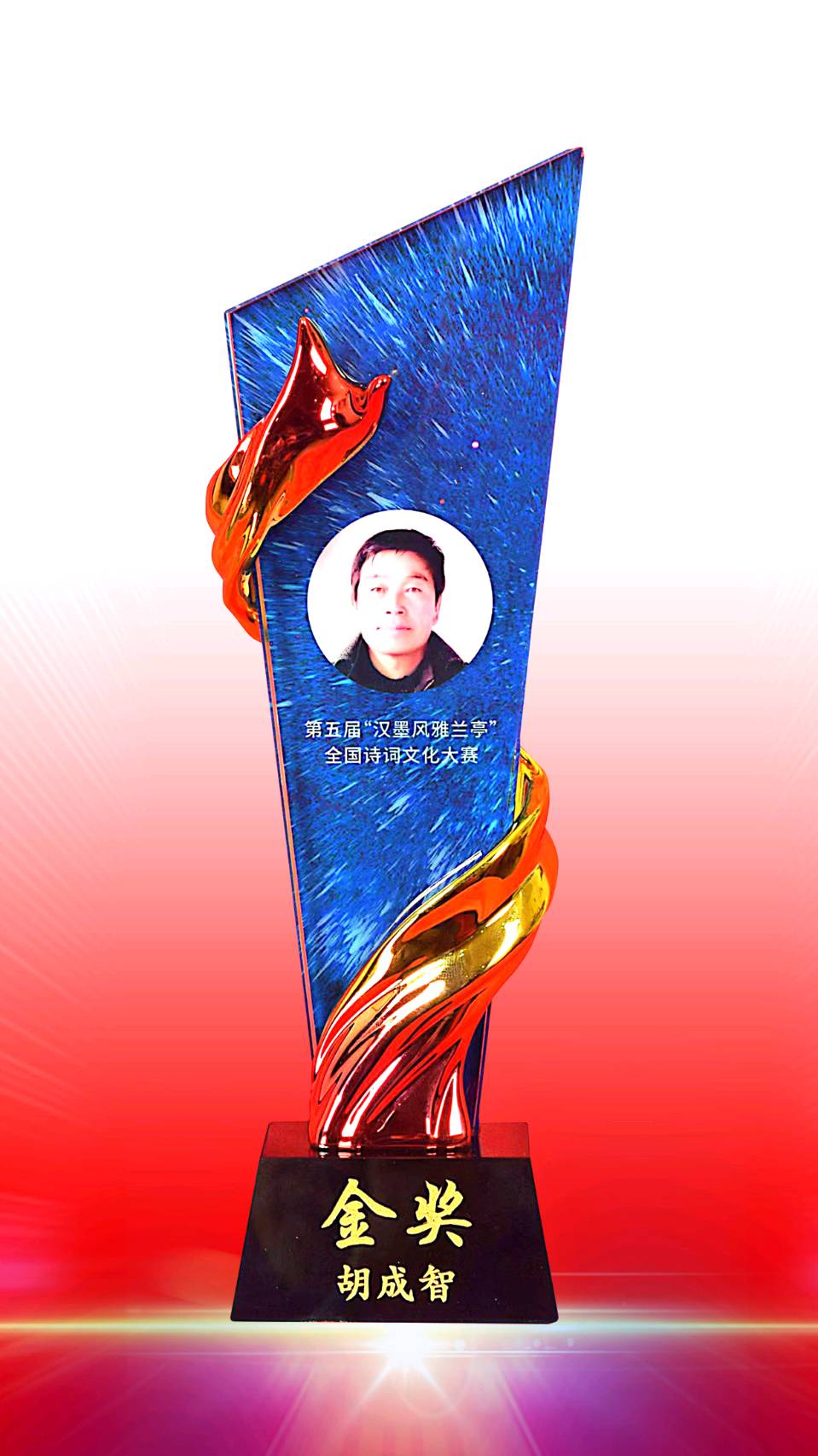

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点