---

第六章 浊浪

货船的底舱,是一个与谢清澜过去十四年生活截然不同的世界。这里没有檀香的清雅,没有琉璃的透光,只有浓得化不开的黑暗,以及黑暗中弥漫的、混合着霉烂、汗臭、劣质烟草和货物陈腐气味的粘稠空气。每一次呼吸,都像吸入一口浑浊的泥水。

船身随着运河的波浪轻轻摇晃,那种无根浮萍般的感觉,从脚底一直蔓延到清澜的心里。他紧挨着云岫,坐在一堆散发着鱼腥味的麻袋上,冰冷的寒意透过薄薄的布衣,侵蚀着他的体温。

云岫一直很沉默,双手紧紧抱着自己的膝盖,将脸埋在其中。只有她微微颤抖的肩膀,泄露了她内心的惊涛骇浪。从谢府那个秩序井然的囚笼,骤然坠入这前途未卜的、真实的流亡,巨大的落差足以击垮任何一个初次经历者。

“冷吗?”清澜低声问,下意识地想脱下外衣给她,却发现自己的外衣同样单薄。

云岫摇了摇头,抬起脸。在从舱板缝隙透入的微弱天光下,她的眼眶有些红肿,但眼神却异常清醒。“不冷。”她声音沙哑,却带着一种韧性,“只是……有点怕。”

这两个字,像针一样刺中了清澜。他是主导这次逃亡的人,他必须比她更坚强。他伸出手,覆盖在她冰凉的手背上,试图传递一些微不足道的暖意和力量。“别怕,有我在。”

这句话说出来,连他自己都觉得苍白。他有什么?除了怀里那点很快就会耗尽的银钱,和一腔不合时宜的孤勇,他一无所有。

舱外传来沉重的脚步声和水手粗野的吆喝、笑骂声。那些声音充满了原始的、未加修饰的野性,与谢府中那种刻意压低的、充满算计的语调完全不同。这是一种新的、更直白的危险。

突然,舱口的木板被“哗啦”一声掀开,一道刺目的天光和一个庞大的身影同时投了进来。那是一个满脸络腮胡的彪形大汉,赤着上身,胸口布满浓密的汗毛,手里拎着一个木桶。

“两个小崽子!吃饭了!”他粗声粗气地喊道,将木桶“咚”地一声放在舱板上,里面是几个黑乎乎的杂粮馍和半桶看不清内容的、寡淡的菜汤。

浓烈的汗味和体臭扑面而来,清澜的胃部一阵翻搅。他看着那桶食物,犹豫着没有动。

那水手似乎看出了他的嫌弃,嗤笑一声,露出被烟草熏得焦黄的牙齿:“怎么?嫌老子这儿的东西脏?你们这些细皮嫩肉的少爷小姐,还以为是在自家绣楼里呢?”他的目光在清澜和云岫身上逡巡,最后停留在云岫虽然憔悴却依旧清秀的脸上,带着一种毫不掩饰的、令人不适的审视。

清澜下意识地侧身,挡住了云岫,迎上那水手的目光,尽量让自己的声音听起来镇定:“多谢大哥。”

水手嘿嘿笑了两声,没再说什么,转身爬了上去,重新盖上了舱板。黑暗再次降临,但那道不怀好意的目光,却像粘稠的污迹,留在了空气里。

清澜拿起一个冰冷的杂粮馍,递给云岫。馍很硬,口感粗糙,带着一股陈年的霉味。他强迫自己咬了一口,艰难地吞咽着。这不再是谢府精雕细琢的膳食,这是活下去最基本、也最真实的味道。

云岫学着他的样子,小口地吃着,没有说话。但在昏暗的光线里,清澜看到她眼角似乎有泪光一闪而过,不是因为委屈,而是因为一种认清了现实后的、沉默的坚韧。

船身在波浪中起伏加剧,像一只巨大的摇篮,却摇不出一丝安宁,只有无尽的颠簸与迷茫。清澜靠在冰冷的舱壁上,听着船底水流持续的、催眠般的哗哗声。

“孝子拿着药来医治慈父的病,即使面色憔悴,圣人却认为这种行为是可羞的。”

他想起了庄子的这句话。他现在不正是那个“拿着药”的孝子吗?他试图用他的逃离,来医治他所认为的、家族和父亲身上那种“饰羽而画”的病。可是,他的行为,在世俗眼中,是何等的大逆不道,何等的“可羞”!

而前路等待他的,真的是能治愈一切的“药”吗?还是更深的病痛,与更汹涌的……浊浪?

第七章 市廛

在暗无天日的底舱颠簸了数日后,货船终于在一个喧闹的码头靠岸。船主粗鲁地催促他们下船,仿佛卸下了一件多余的货物。

踏上坚实的土地,清澜和云岫都有瞬间的眩晕。阳光刺眼,人声鼎沸,各种气味——刚出网的鱼腥、沿街小吃的油烟、汗味、牲口的粪便味——混合成一股强大的、生机勃勃又粗粝不堪的洪流,冲击着他们的感官。

浔阳城。一个完全陌生的地方。

清澜紧紧拉着云岫的手,挤在摩肩接踵的人流中。周围是各式各样的面孔:挑着担子高声叫卖的小贩、牵着牲口慢行的农夫、坐在轿子里掀帘张望的富人、以及更多和他们一样茫然行走的普通人。这是一幅活生生的《清明上河图》,只是他们不再是看画的贵族,而是画中为了生计而奔波的、微小的一点。

他们首先需要找一个落脚之处。清澜凭着记忆中学到的一点“体面”,找到一家看起来还算干净的客栈。但当掌柜报出房钱时,他心中猛地一沉。怀里的银钱,比预想中消耗得更快。

他只要了一间最便宜的下房。

房间狭小、阴暗,只有一扇小窗对着嘈杂的后街。床板硬得像石头,被褥潮湿,散发着一股霉味。但这已经是他们目前所能找到的、最安全的庇护所。

安置好简单的行李,更迫切的问题摆在面前——生存。银钱所剩无几,坐吃山空,他们很快就会陷入绝境。

“我得去找点活计。”清澜对云岫说,声音里带着他自己都没察觉的艰涩。一个谢氏嫡子,从未想过有一天,需要靠“干活”来换取食物。

云岫立刻抬头:“我跟你一起去。”

“不行!”清澜断然拒绝。他无法想象让云岫去面对外面那个复杂而危险的世界。“你留在这里,锁好门,谁叫也别开。”

他独自走上街头,第一次为了“谋生”而奔走。他先去了几家看起来需要账房或文书工作的店铺。当他表明来意,店主人看着他虽然洗得发白但料子尚可的衣衫,以及那双显然不事生产的手,眼神都变得古怪。

“小哥,我们这儿不缺吟诗作对的。”一个绸缎庄的老板带着讥诮的笑意拒绝了他。

另一家书铺的老板倒是和气些,看了他随手写的几个字,赞了句“好字”,但最终还是摇头:“小本经营,养不起闲人。何况……你这通身的气派,不像能长久做这等琐碎事的人。”

清澜一次次碰壁,自尊心像被扔在地上反复踩踏。他第一次如此清晰地认识到,除了家族赋予的身份和光环,他本身几乎一无是处。他所学的经史子集、诗词歌赋,在这个需要实实在在换取铜板的世界里,苍白得可笑。

夕阳西下,他拖着疲惫的双腿,一无所获地回到客栈。推开房门,却看到云岫正坐在窗边,就着最后一点天光,专注地缝补着他一件衣袖上不知何时刮破的口子。她的手指灵巧地穿梭,针脚细密而匀称。

听到动静,她抬起头,看到他脸上的失落,什么也没问,只是轻声说:“饿了吧?我买了两个馒头,还热着。”

桌上,放着两个白面的馒头,旁边还有一小碟咸菜。

清澜愣住了:“你……哪来的钱?”

云岫低下头,继续着手里的针线活,声音很平静:“我把母亲留给我的一对小小的银丁香……当了。”

清澜的心脏像被狠狠撞了一下。那对银丁香,是云岫身上唯一值钱、也最有纪念意义的东西。

“你……”他喉咙哽咽,说不出话。

“少爷,”云岫抬起头,看着他,目光清澈而坚定,“我们现在是一条船上的人了。不要再想着谁护着谁。我们能活下去,比什么都重要。”

她不再叫他“澜少爷”,而是去掉了那个代表阶级的称谓。这个细微的改变,像一道惊雷,炸响在清澜心头。

他看着她在昏暗光线下沉静的侧脸,看着她那双因为劳作而不再完美无瑕的手,一股混合着心痛、愧疚和无比强烈保护欲的情绪,几乎要将他淹没。他失去了家族,但他得到了一个愿意为他当掉最后一件首饰、与他共渡患难的人。

在这间破败的客栈房间里,在生存的巨大压力下,一种超越了主仆、超越了朦胧好感的情感,正在绝望的土壤里,顽强地生根发芽。

第八章 夜惊

生存的危机,像一把始终悬在头顶的利剑,让清澜无法安枕。他不得不放弃寻找“体面”工作的念头,开始尝试一些更底层、也更辛苦的活计。他去码头帮人搬运过不算太重的货物,挣得几枚沾满污渍的铜钱;他甚至尝试过为代写书信的摊主招揽生意,却因拉不下脸面而收获寥寥。

每一次带着微薄的收入回到客栈,看到云岫虽然担忧却始终努力维持着房间整洁、想方设法用最少的钱准备食物的身影,他都感到一种刻骨的心痛和无力。

这天傍晚,他因为搬运货物时动作稍慢,被工头克扣了一半工钱,心情郁结地往回走。刚拐进客栈所在的那条偏僻小巷,他就察觉到了一丝不对劲。

巷口蹲着两个形容猥琐的汉子,正漫不经心地抽着旱烟,但他们的目光,却像钩子一样,有意无意地扫过每一个进入巷子的人。

清澜的心提了起来,一种不祥的预感攫住了他。他加快脚步,走到客栈楼下,抬头望去——他们那间房的小窗,似乎有被撬动过的痕迹!

他脑中“嗡”的一声,几乎是踉跄着冲上楼梯。房门紧闭着,但门闩似乎有些松动。他颤抖着手推开房门——

房间里一片狼藉!他们本就不多的行李被翻得乱七八糟,衣物散落一地。云岫缩在墙角,双手紧紧攥着一把剪刀,脸色惨白如纸,身体因为恐惧而微微发抖。

“云岫!”清澜冲过去,一把将她搂在怀里。

“少……清澜……”云岫看到他,紧绷的神经瞬间松弛,整个人几乎虚脱地靠在他身上,声音带着哭腔,“有……有人闯进来……他们翻我们的东西……问我钱藏在哪里……”

清澜感到一股冰冷的怒火从脚底直冲头顶。他环顾四周,幸好,他们值钱的东西本就不多,而且大部分银钱他都随身带着,云岫当掉耳环换来的钱也谨慎地藏在了身上。

“没事了,没事了……”他拍着她的背,反复说着,既是安慰她,也是安慰自己狂跳的心。

但恐惧的阴影已经种下。这个他们以为安全的临时落脚点,不再安全。那些地痞流氓,显然已经盯上了他们这两个看起来“与众不同”的外乡人。

这一夜,两人都无法入睡。清澜用桌子死死顶住房门,手里紧握着一根从码头捡来的粗木棍,坐在门后,竖着耳朵听着外面的每一点动静。云岫则蜷缩在床上,剪刀始终没有离手。

黑暗中,每一次风吹过窗棂的呜咽,每一次远处传来的野狗吠叫,都让他们的心脏骤然紧缩。

清澜看着窗外漆黑的夜空,第一次如此真切地感受到了“绝望”的滋味。离开谢府,他本以为获得了自由,却发现不过是坠入了一个更大、更残酷的牢笼。在这里,生存是唯一法则,弱肉强食是赤裸裸的真相。

“与世俗众人同流合污,是非观念相通,却又不把自己看作普通人,这真是愚昧到了极点啊!”

他现在,连做一个“普通人”都如此艰难。他曾经的孤高和理想,在饥饿、寒冷和真实的恐惧面前,显得那么可笑,那么不堪一击。

他转过头,看向床上云岫模糊的轮廓。是他,将她从相对安稳的谢府带了出来,带入这朝不保夕、险象环生的境地。一种沉重的负罪感,几乎要将他压垮。

天快亮时,云岫似乎终于支撑不住,迷迷糊糊地睡去了。清澜轻轻走到床边,将她露在外面的、依旧紧紧握着剪刀的手,小心翼翼地塞回被子里。

就在这时,客栈楼下传来一阵急促的马蹄声和喧哗,似乎有一队人马停在了门口。紧接着,是店掌柜唯唯诺诺的应答声。

清澜的心猛地提到了嗓子眼。难道是……谢府的人追来了?!

他屏住呼吸,贴近门缝,紧张地听着外面的动静。脚步声正在上楼,越来越近……最终,停在了他们隔壁的房间门口。

虚惊一场。清澜瘫软地靠在门板上,冷汗已经浸湿了内衫。

但这也给他敲响了最后的警钟。浔阳城,不能再待下去了。

第九章 抉择

天亮后,清澜果断地决定立刻离开浔阳。他必须尽快摆脱那些地痞的纠缠,以及……可能存在的、来自谢府的追捕。

他用最后所剩无几的钱,买通了客栈的一个小伙计,打听到一支即将前往更西部内陆城镇的商队正在招募临时护卫和杂役。虽然报酬微薄,但至少能提供庇护,并且解决沿途的食宿。

这是他们目前唯一的选择。

在城西的骡马市,他们找到了那支商队。几十匹驮着货物的骡马,几十个风尘仆仆、面貌各异的商队成员,构成了一幅杂乱而充满野性的图景。商队的头领是一个脸上带着刀疤、眼神精悍的中年汉子,姓胡,大家都叫他胡把头。

胡把头用审视货物的目光打量着清澜和云岫,眉头皱得能夹死苍蝇。

“我们商队不是善堂,不养闲人。”他的声音沙哑,带着不容置疑的权威,“你这小子,细皮嫩肉的,能干什么?舞刀弄枪?还是能伺候牲口?”

清澜的脸瞬间涨红,他挺直了脊梁,努力不让自己的声音露怯:“我可以学!我可以守夜,可以帮忙搬运货物,什么脏活累活我都能干!”

胡把头的目光又转向他身后的云岫,眼神更加锐利:“她呢?女人跟着商队,就是累赘!”

云岫上前一步,虽然脸色苍白,却仰着头,清晰地说道:“我会洗衣、做饭、缝补,还会辨认一些常见的草药。我不会给大家添麻烦。”

胡把头盯着他们看了半晌,似乎在权衡。最终,他挥了挥手,像是赶走两只苍蝇:“行了行了,算我老胡发善心。跟着可以,但事先说好,路上生死由命,富贵在天!遇到危险,自己顾好自己!工钱没有,只管你们俩一口吃的,到了地头,各自滚蛋!”

条件苛刻得近乎羞辱,但他们没有讨价还价的余地。

就这样,清澜和云岫成为了这支西行商队里最格格不入的两个成员。清澜被分配去帮忙整理货捆,学习给骡马添加草料;云岫则和商队里另外几个女眷一起,负责生火做饭,清洗衣物。

工作是繁重而粗糙的。绳索磨破了他掌心娇嫩的皮肤,火辣辣地疼;骡马刺鼻的气味和飞扬的尘土,让他几乎窒息。而商队里那些粗豪的汉子们,对他们这两个“空降”的、明显不属于他们阶层的人,也充满了疏离和隐隐的排斥。他们开着粗俗的玩笑,用打量异类的目光看着清澜笨拙的动作和云岫清秀的容貌。

第一天扎营下来,清澜感觉全身的骨头都像散了架。他坐在篝火旁,看着自己满是水泡和破皮的手掌,第一次对自己选择的这条路,产生了深刻的怀疑。

为了那虚无缥缈的“本真”和“自由”,付出如此惨痛的代价,真的值得吗?如果他留在谢府,此刻或许正在温暖的书房里,品着香茗,读着圣贤书,前途一片光明。

“世俗所认为对的就附和,所认为好的就称颂,却不说这种人是谄媚之人!”

庄子的声音再次响起,带着冷冽的嘲讽。是啊,如果他附和了,称颂了,他现在依然可以过着锦衣玉食的生活。可是,那样活着,和行尸走肉又有什么区别?那样戴着面具换来的“光明”,真的是他想要的吗?

他抬起头,看到云岫正端着一碗热气腾腾的、没什么油星的菜汤向他走来。她的脸上也带着疲惫,裙摆沾满了尘土,但她的眼神依然是平静的,甚至带着一丝完成了一天劳作后的踏实。

她将汤碗递给他,然后自然地在他身边坐下,拿起他受伤的手,仔细地看着,眼中流露出心疼。

“很疼吧?”她轻声问。

清澜看着她专注的神情,看着她被烟火熏得微黑的手指,心中那片迷茫的冻土,仿佛被注入了一股暖流。是的,这条路很苦,前路或许更苦。但是,他身边有一个人,愿意陪他一起吃苦,愿意在他怀疑的时候,用一个眼神给予他力量。

他反手握住了她微凉的手指,摇了摇头。

“不疼。”

比起失去她,比起回到那个虚伪的牢笼,这点皮肉之苦,算得了什么?

篝火噼啪作响,映照着两张年轻而坚定的脸庞。西行的路,在星空下向着黑暗的远方无尽延伸。这是一条无法回头的路,也是一条寻找“西岭”的、孤独的朝圣之路。

第十章 荒原

商队离开了相对富庶的平原地带,开始进入一片广袤而荒凉的高地。景色变得单调而壮阔,天空显得异常高远,铅灰色的云层低低压着地平线。风变得狂野而干燥,卷起地上的沙砾,打在脸上生疼。空气中弥漫着一种野草和尘土混合的、苍凉的气息。

这就是荒原。它不像谢府的后花园那般精致,也不像浔阳城那般喧嚣,它以一种近乎残酷的、赤裸裸的方式,展现着大自然最原始的面貌——冷漠、强大,不容任何矫饰。

清澜骑在一匹租来的、温顺的老马上,看着眼前这片望不到边际的、土黄色的世界,心中感受到一种前所未有的震撼。与这宏大的天地相比,个人的那点悲欢、那点所谓的“爱恨情仇”,显得多么渺小,多么微不足道。

然而,大自然的考验是真实而无情的。白天,烈日灼烤,缺乏遮蔽,汗水刚渗出就被蒸干,嘴唇因为干燥而开裂。晚上,气温骤降,寒风如同冰冷的刀子,穿透单薄的衣衫,即使围着篝火,也难抵那刺骨的寒意。

商队的行进速度明显慢了下来。水源开始变得珍贵,每个人的饮水都被严格配给。干粮粗糙得难以下咽,需要就着少量清水才能勉强吞咽下去。

云岫病倒了。

或许是连日的劳累,或许是水土不服,又或许是那晚在客栈受惊后一直未曾真正恢复,她在一天清晨发起高烧,脸颊通红,嘴唇干裂,整个人昏昏沉沉。

清澜的心瞬间沉到了谷底。在这种缺医少药的环境里,一场风寒都可能夺去性命。他向胡把头求助,希望能得到一些草药或者允许在下一个水源地多停留片刻。

胡把头皱着眉头,看了看病恹恹的云岫,又看了看焦急万分的清澜,最终只是不耐烦地挥挥手:“商队有商队的规矩,不能为一个人耽误行程!我这儿有点通用的行军散,给她灌下去,能不能挺过去,看她自己的造化!”

那点苦涩的药粉,几乎是清澜唯一的希望。他小心翼翼地兑了水,扶起云岫,一点一点地喂她服下。云岫意识模糊,吞咽得极为困难,药汁顺着嘴角流下,打湿了衣襟。

清澜用自己节省下来的清水,浸湿了帕子,一遍遍地敷在她的额头上,试图为她降温。夜晚,他脱下自己唯一一件稍厚的外衣,紧紧裹住她瑟瑟发抖的身体,自己则穿着单衣,在寒风中紧紧抱着她,用自己的体温为她取暖。

荒原的夜空,星辰格外璀璨,也格外冰冷。清澜抱着怀中滚烫而脆弱的身体,听着她急促而痛苦的呼吸声,一种前所未有的恐惧攫住了他。他怕,怕她就这样在他怀里冷却下去,怕他所有的坚持和选择,最终换来的是这样残酷的结局。

“孝子拿着药来医治慈父的病,即使面色憔悴,圣人却认为这种行为是可羞的。”

他现在,不正是在拿着可怜的“药”,医治着被他带入绝境的云岫吗?如果云岫因此而死,他的行为,岂不是最大的“可羞”?!他的逃离,还有什么意义?

“云岫……坚持住……求你……”他一遍遍地在她耳边低语,声音沙哑,带着绝望的恳求,“你说过,我们要一起去找‘西岭’的……你不能丢下我一个人……”

不知是他的祈祷起了作用,还是云岫求生的意志足够顽强,在天快亮的时候,她的高烧竟然奇迹般地退去了一些,呼吸也变得平稳了些许。

当第一缕晨光照亮荒原冰冷的地平线时,云岫缓缓睁开了眼睛。她看到清澜布满血丝的眼睛和憔悴不堪的脸,看到他因为寒冷而微微发紫的嘴唇,眼中瞬间蓄满了泪水。

“对不起……”她虚弱地说,“让你……担心了……”

清澜看着她醒来,看着她眼中熟悉的光彩,巨大的庆幸和一种劫后余生的虚脱感,让他几乎要落下泪来。他紧紧握住她的手,摇了摇头,什么也说不出来。

那一刻,在苍茫的荒原上,在生存的极限考验下,他们之间的关系,已经不再是简单的少爷与婢女,也不是朦胧的恋人。那是一种在绝境中相互依偎、彼此成为对方唯一生命支柱的、更为深刻和沉重的羁绊。

荒原,用它冷酷的方式,剥去了他们身上最后一层来自文明社会的矫饰,露出了生命最本真的、渴望生存与相依的内核。

前路依旧漫漫,但有些东西,在生死之间,已然改变。

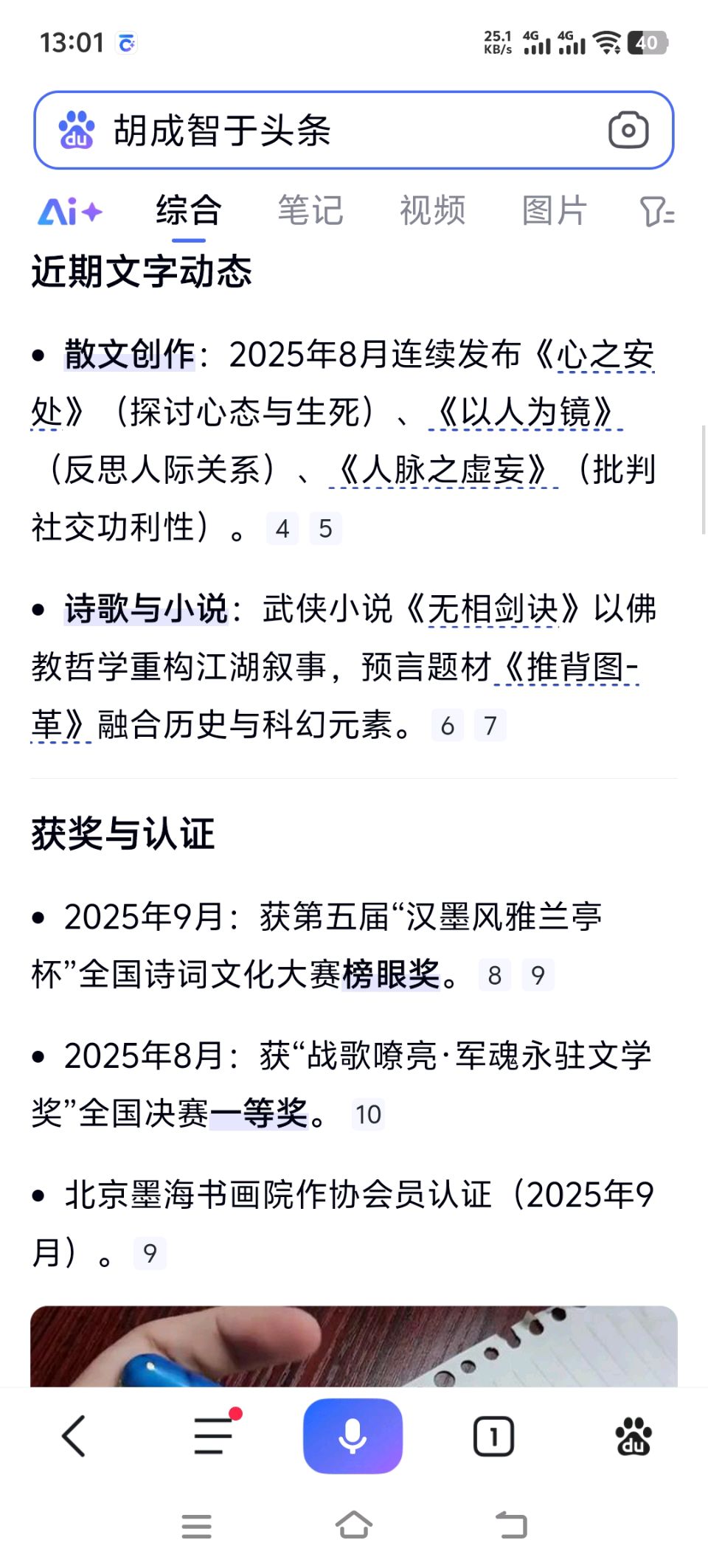

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点