精华热点

精华热点 ---

第二卷:水湍·心镜破裂

第六十一章 余波

冬至的温情与安宁,如同冬日里呵出的一口暖气,虽然真实,却终究难以长久地抵御外界的严寒。节日的氛围刚刚散去,金陵城便又被拉回了现实冰冷的轨道。积雪在官道上被车马碾成污浊的泥泞,寒风依旧凛冽,刮在脸上如同小刀割过。

沈云舒那颗在冬至夜里感受到圆满与温暖的心,也如同被这现实的风霜悄然浸润,一丝难以言喻的、混合着怅惘与警醒的情绪,如同水底的暗流,在他看似平静的心湖下缓缓涌动。

赵怀瑾那封措辞简洁、意图明确的拒绝信,像一枚投入湖心的石子,虽然当时未曾激起他情绪的剧烈波澜,但其产生的涟漪,却并未立刻消散。它像一个无声的印记,提醒着他沈家如今在权力场中的真实地位——一个需要被“考量”,且最终被认为“不宜”的边缘存在。

这种认知,并非源于不甘或怨恨,而是一种更加清醒的、对自身处境的冷峻观察。他知道,赵怀瑾的拒绝,或许并非针对他个人才学,更多的是对沈家这个“麻烦”的规避。二叔的案子虽然暂时未再波及长房,但那柄悬顶之剑,始终未曾真正移开。与这样的家族牵扯过深,对于赵怀瑾那样的实干派官员而言,无疑是一种不必要的政治风险。

“我看到了家族烙印带来的无形壁垒。”

“我感到了自身努力在宏大格局下的渺小与无力。”

他清晰地知晓着这些感受,没有抗拒,也没有沉溺。只是如同观察天气变化一般,看着这些念头在心海中生起、流转。他发现,这种基于“观照”的清醒,虽然有时会带来一丝寒意,却也让他避免了不切实际的幻想与随之而来的更大失望。

清韵茶楼的生意,在节后经历了一个小小的回落,随后又慢慢恢复到了之前的平稳状态。那些真正喜爱这里氛围的熟客,并未因为沈云舒未能进入赵怀瑾幕府而改变态度,反而因为他这份宠辱不惊的沉静,对他更多了几分敬重。陈老举人甚至私下宽慰他:“云舒啊,塞翁失马,焉知非福。那官场是非之地,不去也罢。你能守得住这方清净,便是大智慧。”

沈云舒谢过老先生的善意,心中却明白,这份“清净”,并非与世无争的逃避,而是历经风波后,主动选择的一种更为艰难的内守与扎根。

他将更多的精力投入到了茶楼的日常和对后园的规划上。父亲提议开垦东边坡地种果树的想法,让他看到了父亲心绪变化的积极信号。他亲自去勘察了那块地,土质尚可,只是有些碎石,需要费些功夫清理。他已经开始在心中勾勒来年春天,那里桃李芬芳、或是枇杷满枝的景象。

然而,就在他试图将生活的重心完全沉潜于这方寸之间的安稳时,外界的波澜,却再次不期而至。

这日午后,天空阴沉,似有雪意。茶楼里客人不多,沈云舒正与一位对金石颇有研究的客人探讨一方新收的、带有汉隶残碑拓片的砚台,茶楼的门被推开,带进一股寒气。

进来的是两位身着普通棉袍、看似商贾打扮的中年人,但他们的眼神举止,却透着一股与寻常商人不同的精干与审视。他们并未落座品茶,而是径直走到柜台前。

“请问,阁下便是沈云舒沈东主?”为首一人拱了拱手,语气还算客气,但目光却如同探照灯般在沈云舒脸上扫过。

沈云舒心中微凛,放下手中的砚台,从容还礼:“正是在下。二位是?”

“鄙姓孙,这位是李兄。”那人自我介绍道,并未说明来历,“我等听闻沈东主雅擅经营,将这茶楼打理得别具一格,更难得的是,于书画鉴赏一道,亦有独到之处。今日冒昧来访,是想与沈东主谈一笔……关于字画的生意。”

字画生意?沈云舒心中警惕更甚。清韵茶楼虽以字画点缀,但从未对外经营此道。这两人来得突兀,言辞闪烁,其意恐怕不在字画本身。

“孙先生谬赞了。”沈云舒不动声色,“小店这些字画,多是家严与友人戏墨,用以自娱,并非商品,亦不出售。恐怕要让二位失望了。”

那姓孙的商人笑了笑,笑容却未达眼底:“沈东主不必过谦。我等并非要购买墙上的这些。而是听闻……沈东主手中,或许藏有更为珍贵的……前朝古画?或是某些……不便示人的手稿信札?”

他的话语,如同在平静的水面投下了一块巨石!

前朝古画?不便示人的手稿信札?

这已不仅仅是普通的商业询价,其指向性极其明确而危险!前朝之物,稍有不慎便可扣上“怀恋前朝”的罪名;而不便示人的手稿信札,更是直指可能存在的、与二叔案子或是其他政治风波相关的“罪证”!

一股寒意,顺着沈云舒的脊椎悄然爬升!他几乎瞬间就明白了这两人的来意——他们是冲着沈家可能隐藏的、那些未被罚没或是未被发现的“敏感”物品而来!这背后,定然又是那些不愿放过沈家的势力在推动!

愤怒、屈辱、还有一丝被毒蛇盯上的恐惧,瞬间攫住了他的心脏!这些人,当真是阴魂不散!连这最后一方清净之地,也要染指吗?

“我看到了恶意探查与潜在的陷阱。”

“我感到了巨大的愤怒与冰冷的恐惧。”

情绪的狂潮再次试图将他淹没。但他立刻觉察到了这风暴的升起。在那千钧一发之际,他强行将意识拉回到那“观照”的明月之下。

他深深地、不着痕迹地吸了一口冰冷的空气,脸上甚至挤出了一丝带着几分茫然和无奈的笑容:“孙先生真是说笑了。沈家如今的情况,二位想必也清楚。昔日家藏,早已被官府登记造册,该罚没的罚没,该封存的封存。哪里还有什么前朝古画、私密手稿?便是这些墙上挂着的,也已是家中仅存的、不值钱的念想了。二位若是为品茶而来,小店欢迎;若是为此等无稽之事,只怕……真是找错地方了。”

他的语气带着恰到好处的自嘲与坦诚,将对方的指控化解于无形,同时也堵死了对方进一步追问的可能。

那姓孙的商人盯着他看了半晌,似乎想从他脸上找出哪怕一丝一毫的破绽。但沈云舒的眼神清澈而平静,带着一种历经沧桑后的疲惫与淡然,看不出任何心虚或掩饰。

最终,那孙姓商人扯了扯嘴角,露出一抹意味深长的笑容:“既然沈东主如此说,那或许是我等消息有误,打扰了。告辞。”

两人再次拱手,转身离去,如同来时一样突兀。

看着他们的背影消失在门外寒冷的街道上,沈云舒扶着柜台的手,才微微放松,指尖却是一片冰凉。他知道,这绝不仅仅是“消息有误”那么简单。

这看似平常的午后,这突如其来的“字画生意”,如同一声警钟,在他刚刚获得些许安宁的心境中,沉重地敲响。

余波未平,暗流更汹涌。

他的心镜,在经历了最初的震荡后,虽未破裂,却已清晰地映照出……前路的莫测与艰险。

第六十二章 裂痕

自那两位不速之客之后,沈云舒表面虽依旧维持着镇定,但内心的警惕已提到了最高。他吩咐墨竹和伙计,日后若再有类似身份不明、打听字画或家族旧事的人,需得格外留意,并及时告知他。同时,他也更加仔细地检视了茶楼和府中各处,确认并无任何可能授人以柄的“敏感”之物遗留。

然而,那种被无形之手扼住咽喉的窒息感,却并未随之消散,反而如同这金陵城冬日里挥之不去的湿冷寒气,丝丝缕缕地渗透进来,影响着生活的细微之处。

最先感受到这变化的,是沈文渊。

冬至那日难得流露出的、对未来的些许规划之意,在节后似乎又悄然缩了回去。他变得更加沉默,待在书房“慎思斋”里的时间也更长。有时沈云舒去请安,能闻到空气中残留着一丝淡淡的、廉价的烧酒气味。父亲的眼神,也时常显得有些空洞和涣散,仿佛透过眼前的人和物,看到了某些不愿回首的过往。

沈云舒心中忧虑,却不知该如何劝解。他知道,父亲承受的压力远比他更大,那不仅仅是家族败落的耻辱,更是对自身宦海沉浮、乃至对胞弟命运的无力与愧疚。那两位商人的到来,即便父亲未必知晓详情,但那种风雨欲来的压抑氛围,对于曾经身处权力漩涡中心的他而言,或许有着更为敏锐和痛苦的感知。

这一日傍晚,天空飘起了细碎的雪花。沈云舒从茶楼回来,先去母亲房中坐了坐。林氏正在灯下做着针线,是一件给沈云舒缝制的厚棉袍,针脚细密,充满了慈母的心意。她的气色尚好,但眉宇间那缕挥之不去的轻愁,却也因为近来府中隐约的不安气氛,而加深了些许。

“舒儿,你父亲他……”林氏放下针线,欲言又止,眼中满是担忧,“他今日……又没怎么吃东西,一个人在书房里……我让丫鬟送去的参汤,也没动几口。”

沈云舒心中一沉,安慰母亲道:“母亲别担心,许是天气寒冷,父亲胃口不佳。我这就去看看他。”

他来到“慎思斋”门外,里面没有点灯,一片漆黑。他轻轻敲了敲门,里面没有任何回应。他犹豫了一下,推开虚掩的房门。

一股浓烈的、劣质烧酒的气味混杂着陈旧的墨香,扑面而来。借着窗外雪地反射的微弱天光,他看到父亲沈文渊瘫坐在窗边的太师椅上,手里还攥着一个空空如也的酒壶,头歪向一边,似乎已经醉得不省人事。书案上,笔墨纸砚一片狼藉,一张宣纸被揉成一团,扔在角落。

沈云舒的心,像是被一只冰冷的手狠狠攥紧!他快步上前,轻声呼唤:“父亲?父亲?”

沈文渊毫无反应,只有粗重而带着酒气的呼吸声,在寂静的房间里显得格外刺耳。

沈云舒试图将他扶正,让他睡得舒服些。就在他碰到父亲手臂的瞬间,沈文渊却猛地一颤,如同被惊吓般,浑浊的双眼骤然睁开!那眼中没有平日的威严或沉寂,只有一片赤红的、充满了痛苦、迷茫与……一丝疯狂的血色!

“谁?!滚开!”沈文渊猛地挥动手臂,力道之大,险些将沈云舒推倒在地。他挣扎着想要站起,却因为醉意而踉跄着,撞倒了旁边的椅子,发出刺耳的声响。

“父亲!是我!云舒!”沈云舒急忙上前扶住他,声音带着焦急与心痛。

“云舒……?”沈文渊茫然地重复着这个名字,赤红的眼睛死死盯着沈云舒的脸,仿佛在辨认一个陌生人。忽然,他像是想起了什么,脸上露出了极度痛苦和扭曲的神色,声音嘶哑地低吼道:“为什么……为什么还要来逼我……文博……是文博他自己蠢!是他害了沈家!跟我有什么关系……有什么关系!”

他像是陷入了一场可怕的梦魇,将积压在心底许久的、对胞弟的怨怼、对自身无力的愤懑、以及对未知威胁的恐惧,全都借着酒意,毫无保留地宣泄出来!他用力抓着沈云舒的手臂,指甲几乎嵌进他的皮肉里。

“他们都盯着……都盯着沈家……不肯放过……不肯放过啊!”他的声音带着哭腔,充满了绝望,“还有什么……还有什么可以拿去的?!都拿去好了!这条老命……也拿去好了!”

看着父亲如此失态痛苦的模样,感受着手臂上传来的刺痛,沈云舒只觉得一股巨大的悲凉与无力感,如同冰水般浇透了他的全身。他从未见过父亲如此脆弱、如此崩溃的一面。那个曾经在他心目中如山岳般巍峨、如瀚海般深邃的父亲,此刻竟像是一个迷途的、惊恐无助的孩子。

“我看到了父亲内心深不见底的痛苦与裂痕。”

“我感到了锥心的痛楚与巨大的无能为力。”

他没有试图去辩驳,去讲道理,也没有强行制止父亲的宣泄。他只是默默地承受着父亲那失控的抓握,用自己年轻却已然承担了太多重量的身躯,支撑着父亲摇摇欲坠的身体。他的目光,越过父亲剧烈颤抖的肩膀,望向窗外那纷飞的雪花,心中那轮“观照”的明月,清冷地映照着这人间至悲的一幕。

他知道,父亲心中的裂痕,或许比他想象的要深得多,也脆弱得多。外界的压力,如同不断敲击的锤子,正在让这道裂痕不断扩大。

不知过了多久,沈文渊似乎耗尽了所有的力气,抓握的手臂缓缓松开,整个人如同被抽空了般,软软地瘫倒下去,重新陷入了昏睡之中,只是眼角,还残留着未干的泪痕。

沈云舒小心翼翼地将父亲扶到榻上,为他盖好薄被。然后,他默默地收拾着地上的狼藉,拾起那个空酒壶,捡起那团被揉皱的宣纸。

他犹豫了一下,还是将纸团展开。上面是父亲狂乱的字迹,反复涂写着几个词:“罪……罚……尽头……为何……”

每一个字,都像是一把刀,刻在沈云舒的心上。

他将纸团就着烛火点燃,看着它化为灰烬。然后,他吹灭了蜡烛,静静地坐在父亲榻前的黑暗中。

窗外,雪落无声。

室内,只有父亲沉重而不安的呼吸声。

沈云舒知道,他必须更加坚强。

因为他是这个家,如今唯一的,尚未碎裂的支撑。

第六十三章 暗礁

父亲那夜的崩溃,像一道深刻的烙印,留在了沈云舒的心上。他并未将此事告知母亲,以免她更加忧心,只是私下里嘱咐福伯和贴身伺候父亲的老仆,更加留意父亲的饮食起居,尽量收走房中可能找到的酒,并委婉地提醒苏文纨,请她在为母亲调理身子的同时,也酌情开些安神解郁的方子给父亲。

沈文渊酒醒之后,似乎对那晚的失态毫无记忆,或者说,他选择了刻意遗忘。他变得更加沉默,几乎足不出户,整日待在书房里,对着窗外那几竿负雪的翠竹发呆,眼神空洞,仿佛灵魂已然抽离,只留下一具日益干枯的躯壳。

这种死寂般的沉默,比那夜的爆发更让沈云舒感到压抑和担忧。他知道,父亲内心的风暴并未平息,只是转入了更深的、更危险的地下暗流。

而外界的暗礁,也并未因他的警惕而消失。清韵茶楼虽然暂时恢复了表面的平静,但沈云舒能感觉到,一些细微的变化正在发生。以往一些固定的、每隔几日便会来坐坐的熟客,来的次数明显减少了。偶尔在街上遇到,对方的目光也有些闪烁,匆匆寒暄几句便借故离开。

陈老举人和竹溪居士倒是依旧常来,但他们偶尔流露出的欲言又止的神情,也让沈云舒心中了然。定然是外面又有了什么对沈家不利的流言蜚语,只是他们顾及情面,不便明说。

这一日,墨竹从外面采买回来,脸色有些难看,将沈云舒拉到后院僻静处,低声道:“少爷,我今日在街上,听到些……不好的风声。”

“什么风声?”沈云舒心中已有预感,平静地问道。

“外面有人在传……说咱们沈家,其实和二老爷的案子脱不了干系,当初是使了银子,走了门路,才勉强保住了长房。还说……说少爷您之前能那么快从刑部大牢出来,也是……也是暗中投靠了某位朝中大佬,做了……做了见不得人的交易!”墨竹的声音带着愤懑和委屈,“他们甚至……甚至揣测表小姐长期住在咱们府上,也是……也是某种利益交换的一部分!简直是一派胡言,血口喷人!”

尽管早有心理准备,但听到如此恶毒和下作的污蔑,尤其是将苏文纨的清白也牵扯进来,沈云舒还是感到一股怒火猛地窜上心头,烧得他五脏六腑都灼痛起来!这些流言,不仅是要玷污沈家最后的声誉,更是要彻底摧毁他们重新建立起来的生活和人际关系!

“我听到了恶毒污蔑与人格践踏。”

“我感到了极致的愤怒与一种想要毁灭什么的冲动。”

那怒火是如此炽烈,几乎要冲垮他这些时日以来辛苦维持的“观照”堤坝。他仿佛能看到那些躲在暗处散播流言者,那丑陋而得意的嘴脸!他想冲出去,揪出那些人,用最激烈的方式证明清白!

但他的脚步刚刚迈出,便硬生生地顿住了。

他看到了后园墙角那几株在寒风中依旧挺立的翠竹,看到了菜地里被薄雪覆盖、却依然透着绿意的菜畦,更看到了自己脑海中那轮虽然被怒火云层暂时遮蔽、却始终不曾湮灭的“心月”。

冲动,解决不了任何问题,只会落入对方的圈套,将局面推向更糟的境地。这些流言的目的,不正是要激怒他,让他失去理智,从而做出授人以柄的蠢事吗?

他深深地、连续地吸了几口冰冷的空气,强行将那几乎要破胸而出的怒火,一点点地压了回去。他闭上眼睛,不再去“对抗”那愤怒,而是如同疏导洪水般,引导着那狂暴的能量,流入“观照”的广阔河床。

他“看到”愤怒如同红色的岩浆在奔流。

他“感受”到那被污蔑的屈辱感如同针扎。

他也“觉察”到内心深处,那一丝因为流言可能成真、可能影响茶楼生意和人际交往而产生的……恐惧。

他允许所有这些感受存在,却不被它们主宰。

良久,当他再次睁开眼时,眸中的赤红已然褪去,虽然依旧冰冷,却恢复了清明。

“墨竹,”他的声音有些沙哑,却异常平稳,“清者自清,浊者自浊。这些无稽之谈,你我只当是犬吠罢了,不必理会,更不必与之争辩。”

“可是少爷!”墨竹急道,“他们这样污蔑您和表小姐,咱们难道就任由他们胡说八道吗?这以后……这以后茶楼的生意可怎么办?表小姐的名声……”

“正是因为他们在意名声,才会用这种下作手段。”沈云舒打断他,目光锐利如刀,“我们若反应激烈,正中其下怀。他们想看到的,就是我们惶惶不可终日,就是清韵茶楼门庭冷落。我们偏不!”

他顿了顿,语气变得更加坚定:“茶楼照常营业,待客更要真诚周到。文纨那里……我会去跟她说。只要我们行得正,坐得直,时间,自然会证明一切。至于那些因此便疏远我们的‘朋友’……或许,本就不是真正的同道。”

他的话语,带着一种破釜沉舟般的冷静与决绝。他知道,这是一场没有硝烟的战争,比拼的不是一时的声势,而是内心的定力与韧性。

暗礁已现,恶浪汹涌。

但他这艘小船,必须,也必将,依靠着那不动的“心锚”,在惊涛骇浪中,寻找到前行的缝隙。

第六十四章 暖意

流言如同瘟疫,在金陵城某些特定的圈子里悄无声息地蔓延。尽管沈云舒竭力维持着表面的平静,但那种无形的压力,还是如同日渐沉重的暮霭,笼罩在沈府和清韵茶楼的上空。茶楼的生意不可避免地受到了影响,一些原本只是偶尔来感受雅致的客人,似乎也听到了风声,来得更少了。大堂里时常空着一大半的座位,显得格外冷清。

伙计们的脸上,也难免带上了几分惶惑与不安。他们依赖茶楼为生,生意的好坏直接关系到他们的生计。虽然沈云舒从未苛待他们,甚至在这困难时期也依旧按时发放工钱,但那种对未来的不确定性,还是让他们感到焦虑。

沈云舒将这一切看在眼里。他知道,光靠言语的安抚是苍白的,他需要用行动,来稳定这摇摇欲坠的“军心”。

这一日,他让墨竹去市场,特意买回了几斤上好的五花肉和几条鲜活的鳜鱼。傍晚打烊后,他没有让伙计们立刻回家,而是将他们和府中的老仆都召集到了后院的厨房。

厨房里,炉火熊熊,大铁锅里炖着的红烧肉散发着诱人的浓香,另一口锅里蒸着的鳜鱼也即将出锅。沈云舒挽起袖子,亲自下厨,苏文纨则在一旁打着下手,洗菜、切姜、剥蒜,动作娴熟而自然。

“各位,”沈云舒看着围拢过来的、面带疑惑的众人,脸上露出了温和而坚定的笑容,“这些日子,大家辛苦了。外面有些风言风语,想必大家也都有所耳闻。茶楼的生意是受了些影响,让大家跟着担心了。”

他顿了顿,目光扫过每一张熟悉的面孔,声音沉稳而有力:“但我沈云舒在此向大家保证,只要这清韵茶楼还在一天,只要我沈家还有一口饭吃,就绝不会亏待了各位!生意有起落,乃是常事。重要的是,我们这些人,心要齐!”

他拿起锅铲,亲自为每个人碗里舀上一大块油光红亮的红烧肉,又夹上一大块雪白的鱼肉。

“今日,没有主仆,只有一起共度时艰的家人。我们吃饱喝足,养足精神!不管外面风雨多大,只要我们守住这方天地,守住我们的本分,我相信,没有过不去的坎!”

他的话语不多,却带着一种不容置疑的真诚与力量。那热腾腾的饭菜香气,和他那沉稳如山的态度,仿佛具有某种奇异的魔力,驱散了弥漫在众人心头的阴霾。

伙计们看着碗里那平日里舍不得吃的好菜,又看看东家那虽然清瘦却挺得笔直的脊梁,眼眶都有些发热。不知是谁先带头喊了一声:“少爷说得对!我们跟着少爷,一定能把茶楼经营好!”

“对!我们不怕!”

“人心齐,泰山移!”

一时间,厨房里充满了激昂而温暖的气氛。大家围坐在一起,大口吃着肉,喝着沈云舒特意准备的、驱寒的姜茶,彼此之间那种因为流言而产生的隔阂与不安,似乎在这简单的饭菜和真诚的话语中,悄然冰释。

福伯看着这一幕,老泪纵横,用袖子不住地擦拭。墨竹更是激动得满脸通红,用力地挥舞着拳头。

苏文纨站在沈云舒身边,看着他以这样一种朴实无华 yet 充满力量的方式,凝聚着人心,稳定着局面,眼中充满了难以言喻的柔情与敬佩。她知道,她的表哥,正在用一种最接地气的方式,实践着他的“云水禅心”——于俗世纷扰中,营造温暖,安定人心。

饭后,沈云舒又拿出早已准备好的一些米面粮油,作为年关的额外贴补,分发给每一个仆役家庭。东西不算多,却是一份沉甸甸的心意。

当众人怀着感激和振奋的心情散去后,厨房里只剩下沈云舒和苏文纨,以及正在收拾碗筷的墨竹。

“表哥,”苏文纨轻声道,“你做得很好。”

沈云舒看着窗外沉沉的夜色,微微叹了口气:“我能做的,也只有这些了。希望能暂时稳住大家的心。真正的风雨……恐怕还在后面。”

苏文纨走到他身边,将一杯热茶递到他手中,目光沉静而温暖:“人心若是暖的,便不怕外界的风寒。 表哥今日种下的这份暖意,便是抵御一切风雨的最好屏障。”

沈云舒接过茶杯,感受着那透过瓷壁传来的温热,又看看苏文纨那在灯火下显得格外柔美坚定的脸庞,心中那因为流言和压力而产生的冰冷与滞涩,似乎也被这浓浓的暖意,悄然融化了些许。

是啊,人心若暖,何惧风寒?

这人间烟火处,最强大的力量,或许……正是这彼此扶持、不离不弃的……点滴暖意。

第六十五章 微光

腊月将至,金陵城的年味渐渐浓郁起来,尽管这浓郁之中,也夹杂着贫富悬殊的世态炎凉。对于如今的沈家而言,这个年关,注定要比去年更加艰难。流言的阴影尚未散去,茶楼的收入又缩减了不少,维持府中用度和发放仆役年赏的压力,沉甸甸地压在沈云舒的肩上。

他变得更加忙碌,白天在茶楼兢兢业业,晚上则在书房里对着账册,精打细算着每一文钱的用处。后园那半亩菜地,在寒冷的冬季虽然产出有限,但那绿意盎然的生机,以及偶尔能端上餐桌的自产蔬菜,也成了这艰难时世中一份实实在在的慰藉。

沈文渊的状态依旧令人担忧。他仿佛将自己彻底封闭了起来,除了必要的饮食起居,几乎不与任何人交流。沈云舒每日去请安,他也多是沉默以对,或是目光空洞地望着某处。那种死寂,比愤怒或抱怨更让人心痛。沈云舒知道,父亲的心病,绝非寻常药石所能医治,那需要时间,需要契机,更需要……来自外界的、真正的转机。

然而,转机似乎遥遥无期。就在沈云舒为了年关开销而焦头烂额之际,一个意想不到的“微光”,却悄然照进了这片灰暗的现实。

这日午后,天空放晴,久违的冬日暖阳照在积雪初融的庭院里,反射出耀眼的光芒。沈云舒正在茶楼柜台后核算着一批新茶的成本,门口的光线一暗,一位穿着朴素青衫、背着书箱的年轻书生,有些怯生生地走了进来。

这书生看起来不过十七八岁年纪,面容清秀,带着几分未经世事的腼腆与书卷气。他环顾了一下清雅却略显冷清的大堂,目光在墙上的字画上流连了片刻,最终落在了柜台后的沈云舒身上。

他走上前,对着沈云舒躬身一礼,语气恭敬而带着一丝紧张:“请问……您便是沈云舒沈先生吗?”

沈云舒抬起头,有些诧异地看着这个陌生的年轻人:“正是在下。阁下是?”

那书生从怀中取出一本用蓝布包裹得整整齐齐的书册,双手奉上,脸上带着崇敬的神色:“学生姓陆,名文修,乃城东‘崇文书院’的学子。久闻沈先生清名,尤其是先生于逆境中坚守心志、开设此雅致茶楼的事迹,更令学生钦佩不已。学生……学生近日作了一篇关于《诗经》‘风’‘雅’精神的习作,自觉有些心得,却又无人可以请教。听闻先生家学渊源,更兼心境澄明,故冒昧前来,想请先生……不吝指点一二。”

他的话语有些磕绊,但眼神却十分真诚,充满了对学问的渴求与对沈云舒的信任。

沈云舒愣住了。他已经很久没有被人如此纯粹地、以“学问”和“心境”为由前来请教了。尤其是在这流言四起、许多人对他避之唯恐不及的时候,这个年轻书生那不带任何功利色彩的仰慕与请教,像一道清泉,猝不及防地流入了他那因为世俗纷扰而有些干涸的心田。

他接过那本还带着少年体温的习作,蓝布封面上,是工整清秀的楷书标题。翻开内页,字迹娟秀,论述虽略显稚嫩,却也能看出是用了心思的,其中一些关于“雅乐”与“民心”关系的见解,甚至颇有几分独到之处。

“我看到了纯粹的向学之心与不受流言影响的信任。”

“我感到了久违的、被需要与被尊重的暖意。”

一种复杂的情绪在他心中涌动,有感动,有欣慰,甚至还有一丝……惭愧。惭愧于自己这些时日,似乎过多地沉浸于生存的压力与世俗的烦恼,而有些忽略了那些真正能够滋养灵魂的东西——比如学问,比如这份不带偏见的真诚。

他没有立刻点评文章,而是温和地请陆文修坐下,让墨竹沏了一壶热茶。然后,他才认真地翻阅起那篇习作,时而点头,时而蹙眉思索。

看完之后,他放下文稿,看向那紧张得手心都在冒汗的年轻书生,露出了一个鼓励的笑容:“陆兄此文,立意甚佳,尤其是将‘雅’之精神与民心向背相联系,可见是真正读进去了。只是这论证过程,稍显单薄了些,若能多引几处《礼记·乐记》与《孟子》中关于‘与民同乐’的论述,或许更能支撑你的观点……”

他娓娓道来,既指出了文章的不足,也给出了具体的修改建议,言辞恳切,态度平和,没有丝毫的居高临下。

陆文修听得眼睛发亮,如同醍醐灌顶,连连点头,看向沈云舒的目光中,崇敬之色更浓。

两人就着这篇习作,又探讨了约莫半个时辰。期间,陆文修也大胆地提出了一些自己在读书中遇到的困惑,沈云舒皆耐心解答,并结合自身的经历与体悟,给予了引导。他发现自己虽然久疏科举之学,但那些沉淀在骨子里的经义与智慧,并未消失,反而在经历了人生的起伏后,有了更深的理解。

当陆文修心满意足、千恩万谢地告辞离去时,外面的天色已近黄昏。夕阳的余晖将茶楼染上了一层温暖的金色。

沈云舒独自站在柜台后,手中仿佛还残留着那本书册的触感,心中那片因为现实压力而有些灰暗的天地,似乎被这突如其来的“微光”,照亮了一角。

他意识到,清韵茶楼的价值,或许并不仅仅在于盈利,更在于它可能成为一个连接、一个传递、一个在浊世中保留一丝清韵与智慧的……小小灯塔。

而这,不正是他“云水禅心”的另一种呈现吗?

纵然外界恶浪滔天,只要心中这盏灯不灭,总能吸引到……那些向往光明的灵魂。

这微光虽弱,却足以给他力量,继续在这条布满荆棘的路上,坚定地走下去。

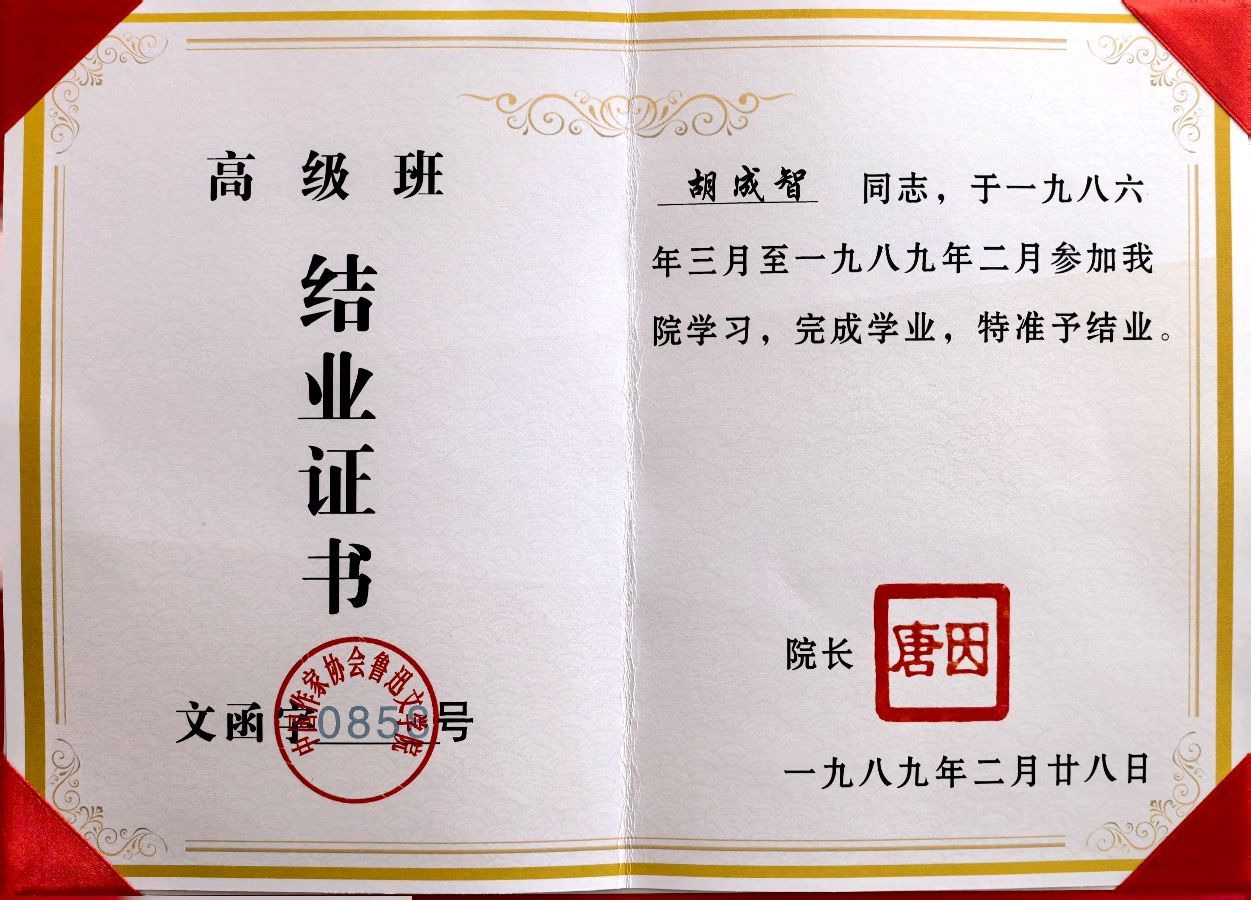

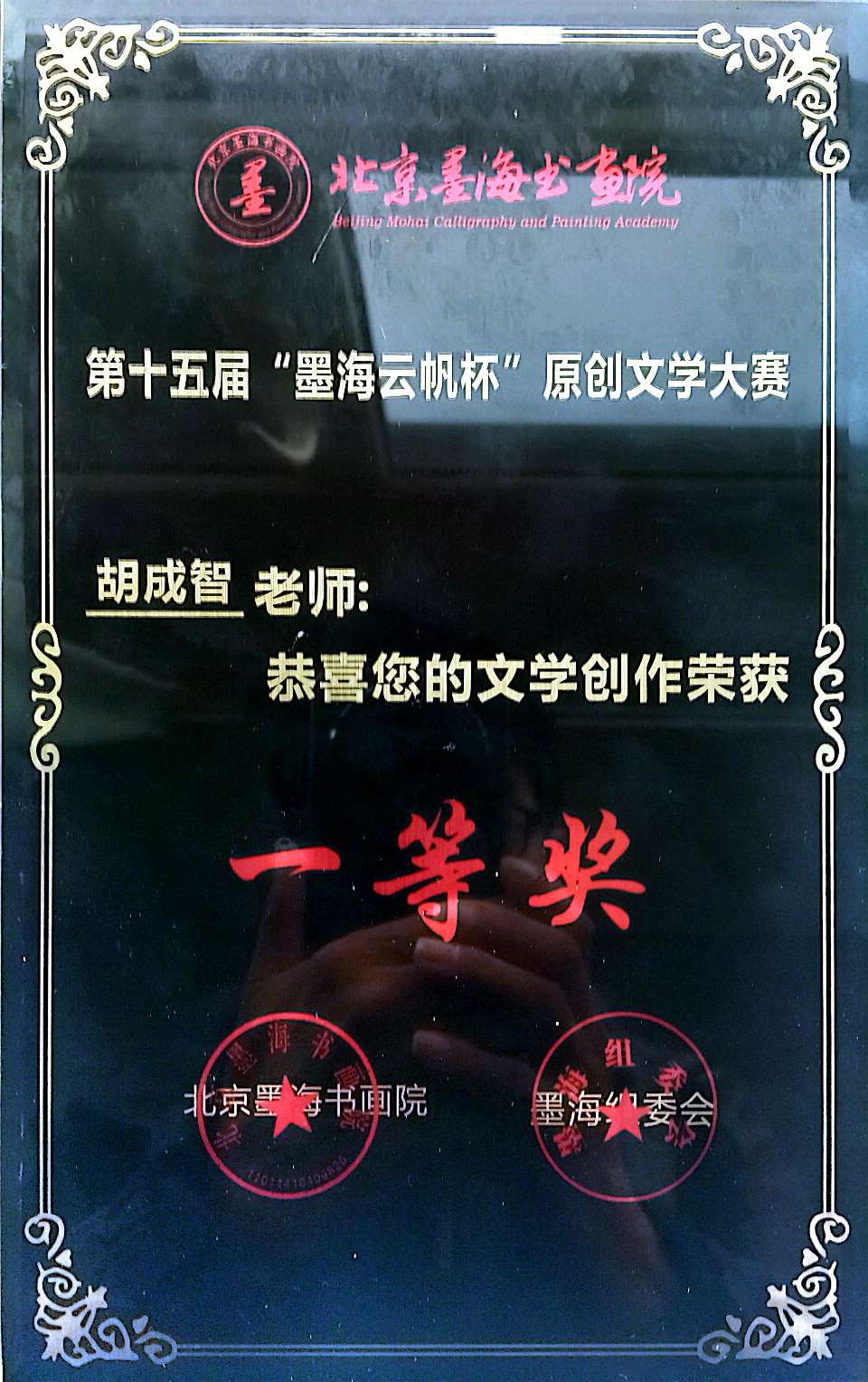

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。