第五十六章 拜谒

深秋的金陵,层林尽染,秋水如镜。沈云舒手持那封“徐世叔”的荐书,依着信中所附的地址,来到了位于城西、靠近清凉山的一处颇为幽静的官邸。这里并非那位督造水利的赵尚书在金陵的正式衙署,而是一处临时驻节的别业,门庭不算显赫,却自有一股森严肃穆之气。

递上名帖和荐书,在门房恭敬而审视的目光中等候了片刻,沈云舒便被引着穿过几重院落。不同于沈府往日那种繁复奢华的风格,这处别业布置得简朴而大气,亭台楼阁皆以实用为主,回廊下偶尔可见捧着文书匆匆走过的吏员,空气中弥漫着一种高效而紧张的公务气息。

在书房外等候通传时,沈云舒能清晰地听到里面传来沉稳而清晰的谈话声,似乎在商议着漕运水道疏浚的工程进度与钱粮调度。他收敛心神,将全部注意力集中于当下的“观照”,感受着这里与清韵茶楼截然不同的“场”——那里是闲适与安宁,这里则是权力与责任。

“沈公子,大人请您进去。”门帘掀开,一个身着青衫、面容精干的幕僚走了出来,对沈云舒做了个请的手势。

沈云舒定了定神,整了整身上那件为了今日拜谒而特意换上的、半新不旧的青色直裰,迈步而入。

书房宽敞明亮,陈设简单,除了满架的书卷和一张巨大的江南水系图外,并无太多装饰。书案后,坐着一位年约五旬、面容清癯、目光锐利如鹰隼的老者,正是那位以干练务实著称的户部尚书兼钦差督造江南水利的赵怀瑾赵大人。

他并未穿着官服,只是一身普通的藏蓝色家居常服,但久居上位的威仪,却自然而然地流露出来,让整个书房的气压都仿佛低了几分。他手中正拿着沈云舒的那封荐书,见沈云舒进来,抬起眼,目光如同实质般落在他身上,带着审视与探究。

“学生沈云舒,拜见赵大人。”沈云舒上前几步,依足礼数,躬身长揖。

赵怀瑾并未立刻让他起身,而是就着手中的荐书,缓缓开口,声音不高,却带着一种金石般的质感:“徐光远在信中,将你夸得世间少有。言你身处逆境,而志节不移,通晓实务,雅擅文章,更难得的是……有一颗‘观照’的静心。”他特意加重了“观照”二字,目光如炬,似乎想从沈云舒的反应中看出些什么。

沈云舒心中微凛,那位“徐世叔”果然非同一般,连自己修行“观心”之事,竟也知晓?他维持着躬身的姿势,语气平静而坦诚:“徐世叔谬赞,学生愧不敢当。昔日家中遭变,身陷囹圄,于绝境中偶有所悟,始知往日所学,多流于表面。所谓‘观照’,不过是于纷扰中,学习守住本心的一点微末功夫,实不值一提。”

他没有否认,也没有炫耀,只是如实陈述,姿态放得极低。

赵怀瑾盯着他看了片刻,方才淡淡道:“起来说话吧。”

“谢大人。”沈云舒直起身,垂手而立,目光平视,既不闪躲,也不冒犯。

赵怀瑾将荐书放在一旁,拿起另一份文书,似乎是沈云舒之前呈上的、关于清韵茶楼经营和家中情况的自述。“你如今经营茶楼,奉养双亲,日子虽清贫,倒也安稳。为何又想着来见老夫?是觉得商贾之事,终非士人正途?还是……心有不甘,欲借老夫之力,重返仕途?”

这话问得极其直接,甚至有些尖锐,直指人心。

沈云舒感到一股压力扑面而来。他知道,自己的回答,将直接影响赵怀瑾对他的判断。他深吸一口气,没有立刻回答,而是再次运用起“观照”,让那清明的意识映照着这紧张的氛围和自身那微微加速的心跳。

片刻后,他抬起头,目光清澈地迎向赵怀瑾的审视,声音沉稳:“回大人,学生此番前来,并非因轻视商贾,亦非全然为重返仕途。徐世叔举荐之恩,学生感激涕零,不敢或忘。然学生更知,机遇虽好,亦需与自身心性、能力相符。学生愿来拜谒,一是为聆听大人教诲,开阔眼界;二则是想亲身感受,大人所行之事,所需之才,是否……为学生心之所向,力之能及。”

他没有空谈抱负,也没有妄自菲薄,而是提出了一个基于自我认知的、真诚的“双向选择”的态度。

赵怀瑾眼中闪过一丝极淡的讶异。他见过太多或急切、或惶恐、或故作清高的年轻人,却少见如此年纪,便能在他面前保持这般冷静与坦诚,并且敢于提出“是否心之所向”这等问题的。

“哦?”赵怀瑾身体微微前倾,手指轻轻敲击着桌面,“那你说说看,何为‘心之所向’?”

沈云舒沉吟片刻,缓缓道:“学生愚见,‘心之所向’,并非高官厚禄,亦非虚名浮利。而是所做之事,能于国于民略有裨益,能与自身所学所悟相互印证,能在此过程中,保持心境的澄明与安宁。譬如学生经营茶楼,虽为微末生计,亦力求以真诚待客,以清雅养心,使往来之人,能得片刻安宁。此亦可谓学生当下之‘道’。”

他将经营茶楼这等“俗务”也提升到了“道”的层面,并且与“于国于民有裨益”联系起来,视角独特,却又合情合理。

赵怀瑾闻言,沉默了片刻,那双锐利的眼睛微微眯起,似乎在重新评估眼前这个年轻人。半晌,他忽然拿起桌上一份关于某处河道淤塞、导致漕运受阻、沿岸田亩受灾的紧急公文,递给沈云舒。

“既然你通晓实务,又有一颗‘观照’的心,那你看看这份公文,若你处在老夫的位置,当如何决断?给你一炷香的时间。”

这是一场突如其来的、毫无准备的考较!不仅考验实务能力,更考验临场应变和心理素质。

沈云舒双手接过公文,触手沉重。他知道,真正的考验,现在才开始。他没有慌张,也没有立刻埋头细读,而是先再次闭上眼睛,深深地吸了一口气,让那“观照”的明月清辉,洒遍意识的每一个角落,驱散所有的杂念与紧张。

然后,他才睁开眼,开始专注而迅速地阅读公文上的每一个字,每一组数据……

第五十七章 考较

书房内,静得只剩下沈云舒翻阅公文的细微沙沙声,以及窗外偶尔传来的、秋风掠过竹林的簌簌声响。赵怀瑾已然重新拿起另一份卷宗批阅,似乎并未将这场考较放在心上,但他那看似随意的坐姿,以及偶尔掠过沈云舒的、极其短暂的目光,却透露出他并非全然不在意。

沈云舒全身的感官都凝聚在了手中的公文上。这是一份来自地方州县呈报的紧急文书,内容是关于江宁府下属某县一段漕运主干道因夏季山洪爆发,导致泥沙大量淤积,河床抬高,大型漕船已无法通行。不仅影响了至关重要的漕粮北运,更因河水漫溢,淹没了沿岸大量即将成熟的稻田,民生堪忧。

公文后面附有地方官员提出的几个初步方案:一是征发大量民夫进行紧急疏浚,但耗时较长,且正值秋收农忙,恐激起民怨;二是请求拨付巨款,雇佣专业河工并使用器械,但国库如今也并不宽裕;三是建议暂时改道,但涉及区域更广,协调困难,且非长久之计。

每一个方案都利弊明显,牵一发而动全身。这不仅仅是一个技术问题,更涉及到民生、财政、吏治乃至朝廷的威信。

巨大的信息量和决策压力,如同山峦般压来。沈云舒感到自己的心跳在加速,太阳穴微微鼓胀。他知道,一炷香的时间极其有限,他不可能做出完美无缺的决策。他需要抓住核心,提出有见地的思路。

他再次运用起“观照”。这一次,他观照的不再是自身的情绪,而是这公文所呈现的复杂“局面”。他仿佛能“看到”那淤塞的河道,那被淹没的稻田,那焦急的地方官员,那等待着漕粮的北方……

他不再将自己局限于“沈云舒”这个个体,而是尝试着代入“决策者”的角色,以一种更宏观、更超然的视角来审视问题。

时间一分一秒地流逝。那柱线香已经燃烧过半。

沈云舒放下公文,闭上眼,手指无意识地在膝盖上轻轻划动,似乎在勾勒着河道的走向与地势的起伏。他脑海中飞速闪过父亲那些游记手札中关于各地水利地貌的零星记载,闪过自己阅读杂书时看到的关于物料、人工的估算方法,更闪过在经营茶楼、处理田庄事务中积累的、对于“人”与“事”的细微体察。

“堵不如疏,急则治标,缓则治本……”

“民力可用,但不可竭泽而渔……”

“钱粮调度,需分轻重缓急……”

一个个念头,如同溪流汇入江河,在他清明的意识中逐渐清晰、整合。

当那柱线香即将燃尽时,沈云舒缓缓睁开了眼睛。他的目光恢复了平静,甚至带着一种洞悉问题核心后的沉稳光泽。

赵怀瑾也适时地放下了手中的卷宗,抬起眼,看向他:“如何?”

沈云舒站起身,对着赵怀瑾再次躬身一礼,然后才不疾不徐地开口,声音清晰而稳定:“回大人,学生以为,此事需标本兼治,双管齐下。”

“哦?细细道来。”赵怀瑾身体靠向椅背,做出了倾听的姿态。

“所谓治标,”沈云舒条理分明地说道,“当以‘通漕’为第一要务。可仿效古人‘束水攻沙’之法,不必全线开挖,而是集中人力,于淤塞最严重、河道最狭窄的几处关键节点,先行疏浚,并利用水流之力冲刷。同时,可令地方官府即刻动员附近卫所兵丁及招募部分非农忙时节的短工,给予合理工钱米粮,既可快速见效,亦不致过度扰民。所需钱粮,或可从本年度漕粮损耗额度中暂借部分,事毕核算。”

他提出的“束水攻沙”和动用卫所兵丁、合理招募短工的建议,既考虑了效率,也顾及了民生,比地方官员提出的单纯征发民夫或请求巨款,显得更为灵活和务实。

“那治本呢?”赵怀瑾追问,眼中兴趣更浓。

“治本之策,在于‘固堤’与‘清源’。”沈云舒继续道,“此次淤塞,根源在于上游山林砍伐过度,水土流失严重。待此次应急疏通后,当责令地方,于沿岸险要处加固堤防,并颁布政令,鼓励上游州县百姓植树护坡,甚至可给予少量补贴。此为长远之计,虽见效慢,却可免日后重复受灾。正所谓‘圣人无常心,以百姓心为心’。治水如此,为政亦如此,需体察民情,顺势而为,方能持久。”

他最后引用的老子之言,巧妙地将具体的水利方略提升到了为政之道的高度,与他之前所说的“心之所向”相互呼应。

一番论述,条理清晰,见解独到,既有具体的操作方案,又有长远的战略眼光,更蕴含了民本思想。既展现了他一定的实务潜力,更凸显了他那种不同于寻常书生的、基于“观照”而生的冷静与洞察力。

赵怀瑾听完,久久没有说话。他只是用手指缓缓敲击着桌面,目光深沉地打量着眼前这个年轻人。书房里再次陷入一片寂静,只有那已经燃尽的线香,留下一缕细弱的青烟,袅袅上升。

沈云舒静静地站着,心中一片澄明。他已尽力,至于结果如何,已非他所能掌控。

良久,赵怀瑾终于缓缓开口,声音听不出喜怒:“你且先回去罢。此事……老夫知道了。”

没有 immediate 的认可,也没有否定。

沈云舒心中并无失望,再次躬身:“是,学生告退。”

他退出书房,走在回廊上,秋日的阳光照在身上,带着一丝暖意。他知道,这场考较,他或许并未“征服”赵怀瑾,但他至少,真实地呈现了自己。

而真实的自己,无论对方是否接纳,他都已……无愧于心。

第五十八章 归途

从赵怀瑾的别业出来,已是午后。秋阳斜照,将沈云舒的身影在青石板路上拉得长长的。他没有立刻雇车回府,而是选择沿着秦淮河支流,慢慢地步行回去。

与来时那种带着些许探寻与紧张的心境不同,此刻的他,内心一片奇异的宁静。方才书房中那场突如其来的考较,那巨大的压力与紧张的思辨,仿佛并未在他心中留下多少波澜。如同狂风暴雨过后,湖面虽曾汹涌,但终将归于平静,甚至因为风雨的洗礼,而显得更加清澈深邃。

他一边走着,一边任由那“观照”的意识,自然而然地流淌,映照着周遭的一切——河面上粼粼的波光,岸边开始泛黄的垂柳,远处画舫上传来的隐约箫声,以及自身那平稳的呼吸和脚步。

他回想着赵怀瑾那锐利如鹰隼的眼神,那看似随意却充满威压的提问,以及自己在那极限压力下的应对。他发现,在那种情况下,“观照”并非让他变得冷漠或抽离,反而是让他能够更清晰、更专注地调动所有的知识与智慧,不被情绪所干扰,直指问题的核心。

这种体验,与他平日茶楼中那份闲适的“观照”有所不同,但本质却是一脉相承——都是让心保持清醒与自主,不被外境所转。

他并不确定赵怀瑾会如何决定。那位大人物的心思,深如渊海,绝非他所能揣度。或许他会觉得自己有些才具,但背景复杂,不堪大用;或许他会欣赏自己的冷静与见识,给予机会;又或许,他根本未曾将自己放在心上,今日一见,不过是看在徐世叔的面子上,走个过场。

所有这些可能性,此刻在沈云舒的心中,都如同河面上飘过的落叶,来了,又去了,并未激起太多的执着与挂碍。

“我看到了机遇的存在与不确定性。”

“我感到了内心的平静与对结果的释然。”

他发现,自己对于是否能够进入幕府,似乎并没有想象中那么强烈的渴望了。在经历了倾覆、牢狱、重生与“生根”之后,他对于生命的理解,已然不同。外在的机遇与身份,固然重要,但已不再是定义他生命价值的唯一标准。

他的价值,在于他能否在任何境遇中,保持这颗“观照”的、如如不动的本心。在于他能否在清韵茶楼的一方天地里,传递安宁与雅韵;也在于他能否在更大的舞台上,运用智慧,做些于国于民有益的事情。

关键在于“心”,而非“境”。

想通了这一点,他感到一种前所未有的自由与轻松。脚步也愈发稳健从容。

当他快走到清韵茶楼所在的那条街巷时,远远便看到墨竹正站在门口,翘首以盼。见到他的身影,墨竹立刻小跑着迎了上来,脸上带着急切与期待。

“少爷!您可回来了!怎么样?那位赵大人……他怎么说?”墨竹连珠炮似的问道。

沈云舒看着墨竹那充满希冀的脸庞,微微一笑,拍了拍他的肩膀,语气平和:“见过了,也考较过了。赵大人……让我先回来等消息。”

“等消息?”墨竹愣了一下,脸上掠过一丝失望,但见少爷神色如此平静,甚至带着一丝若有若无的释然,他那颗悬着的心,也不知不觉落下来些许,“那……少爷,您觉得有希望吗?”

沈云舒抬眼,望向清韵茶楼那块在秋阳下显得格外朴素的匾额,缓缓道:“有没有希望,并非你我所能强求。但求……尽人事,听天命,心安即可。”

他迈步走进茶楼。大堂里,依旧是他熟悉的清雅与安宁。几位熟客正在低声交谈,看到他回来,纷纷点头致意。陈老举人更是对他招了招手,示意他过去坐。

沈云舒笑着走了过去,在陈老举人对面坐下。伙计立刻奉上了一杯他平日惯喝的清茶。

“云舒,事情……还顺利吗?”陈老举人关切地问道,他显然也从墨竹那里得知了一些风声。

沈云舒端起茶杯,嗅着那熟悉的茶香,感受着那温热的瓷杯传递到手心的暖意,心中一片安然。

“劳老先生挂心,”他轻呷了一口茶,微笑道,“见到了赵大人,陈述了心意,也尽了所能。至于结果如何……已非小子所能置喙。如今只想回到这茶楼,安心经营,继续品咱们的茶,读咱们的书。”

他的语气淡然,眼神清澈,没有丝毫的焦躁与不甘,仿佛只是出门访友归来一般。

陈老举人看着他,眼中闪过一丝复杂的神色,有欣赏,有感慨,最终化为一声轻叹:“好,好啊!云舒,你能有此心境,老夫……真是替你高兴。这世间,能于纷扰中守住本心者,寥寥无几。你……做到了。”

沈云舒含笑不语,只是再次为陈老举人斟满了茶杯。

茶香袅袅,沁人心脾。

窗外,秋光正好。

而他的归途,已然……心安。

第五十九章 平常

日子如同秦淮河的流水,平静地向前流淌。自那日拜谒赵怀瑾之后,时间又过去了大半个月。金陵城已完全进入了深秋,落叶纷飞,寒意渐浓。关于幕府之事,如同石沉大海,再无任何消息传来。

墨竹起初还有些焦灼,每日都要去门口张望几次,看看是否有官差或信使前来。但见自家少爷每日里依旧如同往常一般,读书、品茶、打理茶楼、侍弄后园菜地,神色平和,举止从容,那份焦灼也便渐渐淡了下去,恢复了往日的勤快。

清韵茶楼的生意,在沈云舒归来后,似乎比之前更稳固了一些。或许是他身上那份愈发沉静的气度感染了客人,又或许是那场未果的“机遇”反而洗去了他身上最后一丝属于落魄公子的郁气,让他变得更加纯粹和专注。茶楼里那种“心安”的氛围,愈发浓厚。

这一日,沈云舒正在后园,给那几株葡萄苗搭建过冬的保暖棚架。苏文纨在一旁帮忙递着竹竿和麻绳。两人配合默契,虽言语不多,却自有一种宁静和谐的意味。

“表哥,你看这葡萄藤,虽然现在看着细小,但根已经扎得稳了。等明年开春,定然能抽出许多新枝来。”苏文纨看着那被仔细固定好的藤蔓,轻声说道。

沈云舒停下手,用布巾擦了擦额角的细汗,望着那在秋阳下显得格外坚韧的细小藤蔓,点了点头:“是啊,根扎稳了,便不惧寒冬。来年自有来年的生机。”

他的话语,似乎意有所指。苏文纨抬眼看他,眼中带着了然的笑意:“表哥如今说话,是越来越有禅机了。”

沈云舒笑了笑,没有接话,只是继续手中的活计。他如今越发觉得,这看似平常的劳作,与品茶、读书一样,都是修行的一部分。在每一个细微的动作中,保持觉知,保持心的清明,这便是“观照”的日常化。

就在这时,前院传来墨竹有些急促的脚步声。

“少爷!少爷!”墨竹的声音带着一丝不同寻常的激动。

沈云舒和苏文纨对视一眼,放下手中的东西,走向前院。

墨竹手里拿着一封样式普通的信函,脸上又是兴奋又是紧张:“少爷,刚才……刚才赵尚书府上派人送来的!”

赵怀瑾?沈云舒的心,微微一动。他接过那封信,入手很轻。拆开一看,里面只有薄薄一页纸,依旧是那种筋骨嶙峋的馆阁体,内容极其简短:

“沈君云舒台鉴:前番晤谈,甚慰。阁下才识心性,俱是可造之材。然幕府记室一职,牵涉甚广,非比寻常。经多方考量,暂不宜委任。盼君安于当下,砥砺心志,他日或有缘法。赵怀瑾手书。”

信的内容,清晰而直接——拒绝。

没有多余的客套,也没有含糊的推诿,就是明确地告知,此事不成。

墨竹在一旁踮着脚想看信的内容,脸上写满了期待。当他看到沈云舒平静地合上信纸,脸上甚至没有流露出丝毫失望之色时,不由得愣住了。

“少……少爷?赵大人他……?”

“赵大人说,幕府之事,暂不宜委任。”沈云舒将信纸重新折好,语气平淡得像是在说一件与己无关的小事。

“啊?”墨竹的脸上瞬间写满了失落与不甘,“为什么啊?少爷您那日回来,不是说应对得挺好的吗?赵大人他……他怎么就……”

沈云舒看着墨竹那替自己委屈的模样,反而笑了。他拍了拍墨竹的肩膀,温声道:“墨竹,世上的事情,并非尽了力,就一定会有预期的结果。赵大人有其考量,或许觉得我资历尚浅,或许觉得我背景复杂,又或许……有更适合的人选。这都很平常。”

他的目光扫过这熟悉的庭院,扫过茶楼的方向,扫过身旁苏文纨那沉静而支持的眼神,最终落回墨竹身上,语气变得更加柔和而坚定:

“况且,我们现在这样,不也很好吗?茶楼经营得法,父母身体渐安,我们有自己的日子要过。得之我幸,失之我命,如此而已。 何必执着于一封荐书,一个职位?”

他这番话,并非强颜欢笑,而是发自内心的释然与通透。在那日归途的“观照”中,他早已放下了对结果的执着。如今这封信,不过是印证了他早已准备好的心境。

苏文纨看着他,眼中闪烁着晶莹的、带着无比欣慰与赞赏的光芒。她知道,她的表哥,是真的“成了”。不再是那个需要依靠外在身份来确认自身价值的沈家少爷,而是一个无论身处何境,都能找到内心安稳与生命意义的……真正的“人”。

沈云舒将那份拒绝信随手放在一旁的石桌上,仿佛那只是一张无关紧要的废纸。他重新拿起工具,对墨竹和苏文纨笑道:

“来,继续搭我们的棚架。眼看这天就要冷了,得赶紧把这些小家伙保护好才行。”

他的身影在秋日的阳光下,显得格外挺拔而从容。

得失之间,方显平常心。

而这颗“平常心”,正是他那“云水禅心”最坚实的基石。

第六十章 冬至

时光荏苒,转眼便是冬至。北风呼啸着掠过金陵城,带来了今冬第一场像模像样的雪。雪花不大,却细密绵长,悄无声息地覆盖了屋檐、街巷和枯寂的枝桠,将整个世界装点得一片素净。

依照江南习俗,冬至大如年。往年的沈府,到了这一日,早已是热闹非凡,祭祖、宴饮、相互馈赠,空气中都弥漫着一种富足温暖的年节气息。而今年的沈府,虽然依旧清贫寂寥,却也有了一份不同于往日的、发自内心的安宁与温馨。

一大早,福伯便带着几个老仆,将府邸内外仔细洒扫了一遍,虽无张灯结彩,却也显得窗明几净,井然有序。苏文纨和林氏房里的丫鬟一起,和面拌馅,准备包冬至的团子和饺子。后园菜地里最后一批耐寒的青菜也被小心地采摘下来,准备作为今日的食材。

沈云舒则亲自带着墨竹,在祠堂里设好了香案,准备了简单的祭品。虽然家族遭遇巨变,但祭祖之礼不可废,这不仅是仪式,更是一种对根源的追溯与对未来的祈愿。

令人欣慰的是,沈文渊今日也早早起身,换上了一件干净的深色棉袍,虽然依旧沉默寡言,但眼神中那层厚重的阴郁似乎淡去了不少。当沈云舒请他主持祭祖仪式时,他并未推辞,只是默默地净手,焚香,然后站在了香案的最前方。

香烟袅袅,在肃穆的祠堂中缓缓上升。沈文渊带领着沈云舒、林氏以及府中所有仆役,对着列祖列宗的牌位,行三跪九叩大礼。没有往日的繁文缛节,也没有声势浩大的排场,只有最真诚的敬畏与祈愿。

沈云舒跪在父亲身后,能清晰地看到父亲那微微颤抖的、布满老茧的手,和那挺得笔直却依旧难掩苍老的脊背。他心中涌起一股复杂的酸楚与敬意。父亲这一生,大起大落,荣辱尝尽,如今能站在这里,平静地主持祭祀,本身就已是一种巨大的坚韧。

祭祀完毕,已是晌午。雪依旧在下,院子里积了薄薄一层。众人移步到“瑞萱堂”暖阁,那里早已摆好了一张大大的圆桌。桌上没有山珍海味,多是些家常菜式:一大盆热气腾腾的羊肉汤,几碟自家腌制的咸菜,一盘鲜嫩的炒青菜,还有刚刚出锅、白白胖胖的团子和饺子。

林氏的气色比之前好了许多,脸上甚至有了些红润。她不停地给沈文渊和沈云舒夹菜,眼神中充满了久违的、属于一个母亲的满足与安宁。沈文渊虽然依旧话少,但也比平日多动了几筷子,尤其是对那碗羊肉汤,似乎颇为中意。

苏文纨安静地坐在沈云舒身边,偶尔为他布菜,动作自然。府中的老仆们也围坐在另一张稍小的桌子上,同样享受着这顿虽然简单却充满温情的冬至宴。

没有喧嚣的祝酒词,没有虚伪的客套,只有碗筷轻碰的声音和偶尔响起的、关于菜式味道的简单交谈。窗外是寒冷的飞雪,窗内却是融融的暖意。这种平淡而真实的幸福,如同冬日里的暖阳,温暖着每一个人的心房。

饭后,众人围坐在炭火盆旁取暖。沈云舒拿出早已准备好的、用红纸包着的、虽然微薄却心意十足的“压岁钱”,分发给府中的每一位仆役,包括小豆官。这是他作为家主,如今能给予的、最基本的体面与关怀。仆役们接过红封,个个眼中含泪,连声道谢。

沈文渊看着这一幕,沉默良久,忽然对沈云舒道:“开春后,后园东边那块坡地,也开出来吧。种些……果树。”

他的声音依旧低沉,却带着一种前所未有的、对未来的具体规划。

沈云舒心中一震,随即涌起一股巨大的暖流。他重重地点了点头:“是,父亲!”

他知道,父亲的心,正在从那片封闭的废墟中,一点点地走出来,重新与这个家、与这片土地连接。

夜幕降临,雪渐渐停了。一轮清冷的冬月,挂在墨蓝色的天幕上,将皎洁的清辉洒向银装素裹的大地。

沈云舒和苏文纨并肩站在廊下,望着庭院中那一片洁净的雪白和天空中那轮圆满的明月。

“又是一年冬至了。”苏文纨轻声感叹,呵出的气息在寒冷的空气中凝成一团白雾。

“嗯。”沈云舒点了点头,目光悠远,“阴极之至,阳气始生。冬至,意味着黑夜最长的一天已经过去,往后的日子,白昼会一天天变长。”

他的话语,似乎蕴含着更深的意义。

苏文纨侧过头,看着他被月光映照得格外清俊平和的侧脸,柔声道:“是啊,无论经历了多少寒冬,太阳……总会重新升起。”

沈云舒转过头,与她相视一笑。两人的手,在宽大的袖袍下,悄然握在了一起。指尖传来的温度,驱散了冬夜的寒意。

他抬头,望向那轮圆满的明月,心中一片光明澄澈。

家族的寒冬,或许尚未完全过去。

个人的修行,更是漫漫长路。

但此刻,他站在这里,家有温暖,身有所安,心有所属,志有所向。

这便是最好的时节。

这便是他的“云水禅心”,在人间烟火处,生根发芽后,所结出的……第一枚圆满的果实。

至于未来……

但行好事,莫问前程。

循心而动,无惧亦无悔。

(第一卷《云起·妄心流浪》完)

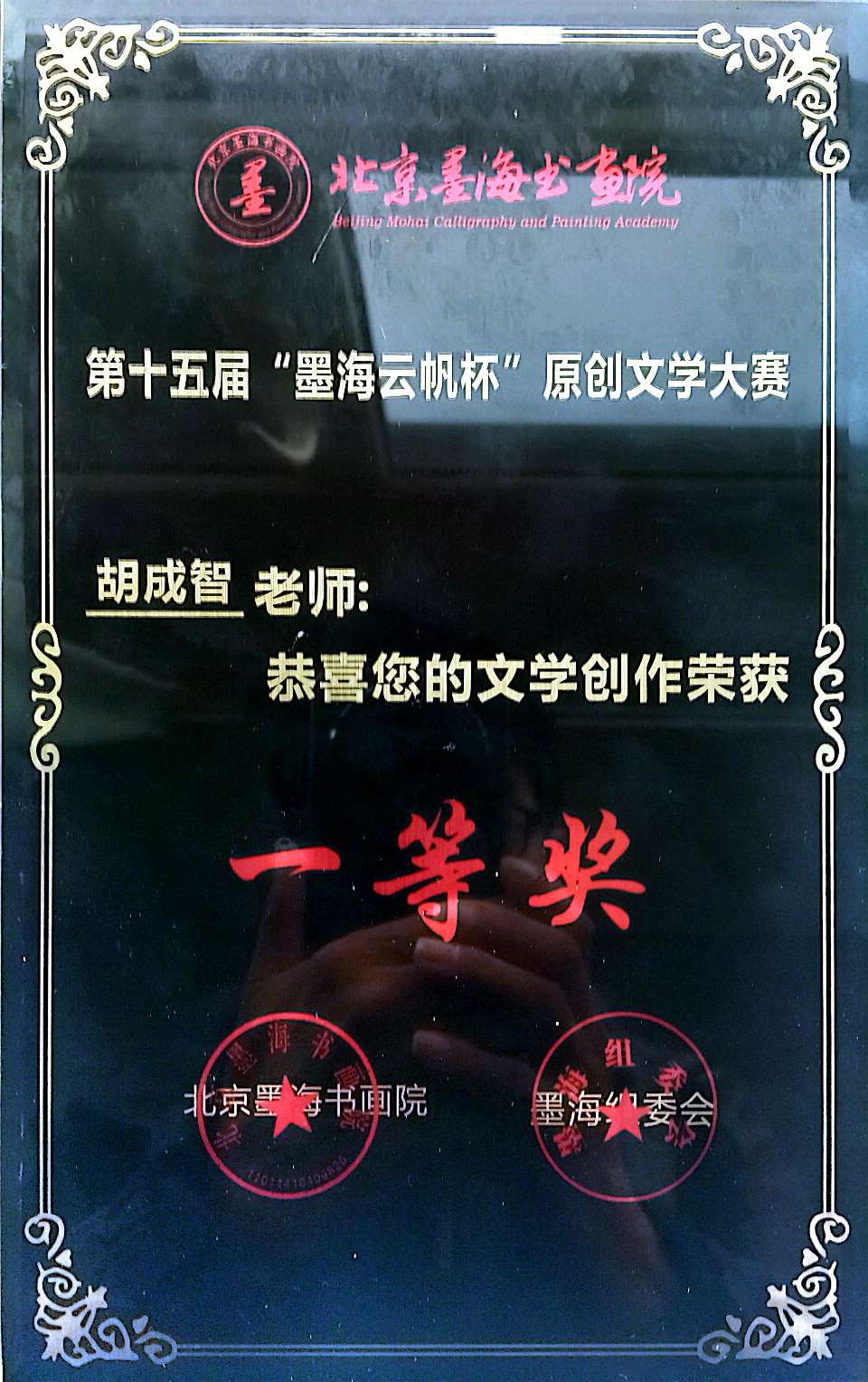

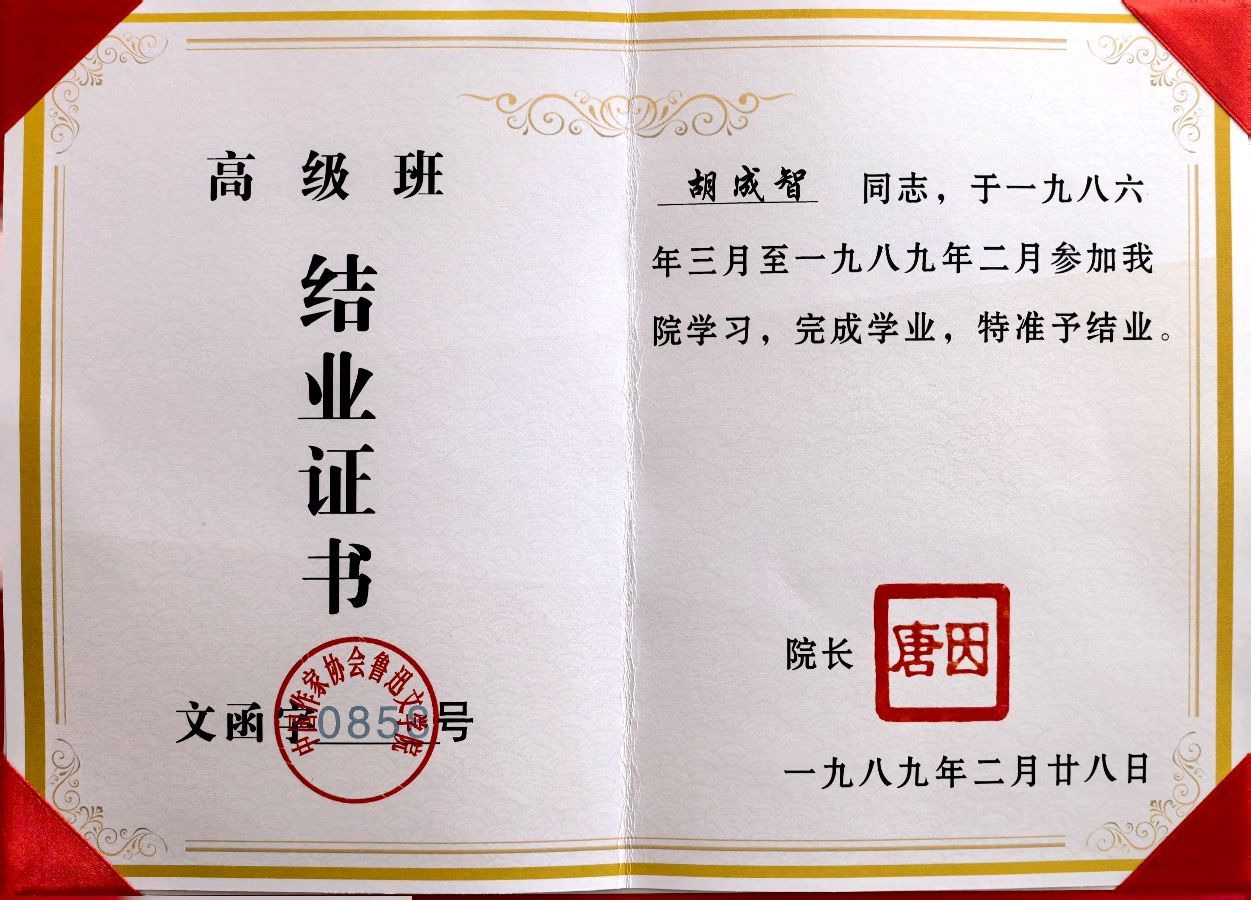

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点