第十三章 余震

门合上的轻响,如同一个句号,终结了外界的闯入,却开启了内部更剧烈的风暴。

沈芷蘅僵坐在沙发里,许久未曾动弹。身体像是被抽干了所有力气,又像是被灌满了沉重的铅块,连抬起一根手指都变得异常艰难。客厅里似乎还残留着那个陌生男人带来的、属于外界和过往的冰冷气息,与她熟悉的、带着苦香的暖意混合在一起,形成一种令人窒息的怪异氛围。

她的目光,无法从茶几上那堆东西移开。

父亲的悔恨,顾长明的绝笔,还有……那本诗集,以及诗集里那个属于她的、带着疑问的侧影。

这一切太过沉重,太过突然,像一场毫无预兆的雪崩,将她几十年来小心翼翼维持的平静生活彻底掩埋。她感到一种前所未有的混乱和……虚弱。仿佛她不再是那个能够打理家事、照料自己、在时光中默默行走的沈芷蘅,而是变回了许多年前那个无助的、眼睁睁看着生活分崩离析却无能为力的年轻女孩。

苏姨不知何时出现在了客厅的入口处。她穿着寝衣,外面披着一件外套,脸上带着担忧和惊醒后的惺忪。

“阿蘅?”她轻声唤道,声音里充满了不确定,“我刚才……好像听到有人敲门?是错觉吗?”她的目光落在芷蘅异常苍白的脸上,和那明显哭过的、红肿的眼圈上,心里猛地一沉。“你怎么了?脸色这么难看?是不是哪里不舒服?”她快步走上前,语气急切。

芷蘅缓缓抬起头,看向苏姨。那双总是沉静如水的眼睛里,此刻盛满了苏姨从未见过的、复杂的痛苦和迷茫。她想开口,想说“没事,苏姨,你去睡吧”,但嘴唇翕动了几下,却发不出任何声音。最终,她只是无力地、几不可察地摇了摇头,目光重新落回那堆遗物上。

苏姨顺着她的目光看去,这才注意到茶几上多出来的、那些明显带着岁月痕迹的旧物。她的心又是一紧。她在沈家几十年,深知这个家里有哪些东西是禁忌,哪些往事是绝不能触碰的伤口。而眼前这些陌生的旧纸,散发着不祥的气息。

“这些是……”苏姨的声音带着迟疑和一丝不易察觉的恐惧。

“……顾家来的人。”芷蘅终于找回了自己的声音,干涩得像砂纸摩擦,“顾长明的侄子。”

“顾……!”苏姨倒吸了一口冷气,脸色也瞬间变了。那个名字,在这个家里,是比任何东西都更具杀伤力的禁忌。她难以置信地看着芷蘅,又看看那些遗物,仿佛看到了什么极其不祥的东西闯入了这个家。“他……他来做什么?这些东西……阿蘅,你就不该……”她想说“你就不该让他进门”,但看到芷蘅那副魂不守舍的样子,后面的话又咽了回去,化作一声长长的、沉重的叹息。

她走到芷蘅身边坐下,伸出手,轻轻握住了芷蘅冰凉的手。她没有再追问细节,只是用自己掌心的温度,无言地传递着支撑。她是这个家里,除了芷蘅父亲之外,唯一一个对那段往事知晓些许片段的人。她知道那意味着什么。

“都过去了,阿蘅。”苏姨轻声安慰着,但这话语在此刻显得如此苍白无力,“人都没了这么多年了,还想它做什么?平白给自己添堵。”

过去了?

芷蘅在心底苦涩地摇了摇头。不,没有过去。当这些实物——这些带着当事人最后体温和气息的纸页——出现在眼前时,过去就以一种无比尖锐的方式,重新变成了现在。它不再是记忆里模糊的影子,而是可触摸、可阅读、可感知的、沉甸甸的存在。

她挣脱苏姨的手,缓缓地、几乎是凭借着本能,伸出手,再次拿起了那本《莎士比亚十四行诗》。指尖触碰到粗糙的布面封面时,她感到一阵细微的战栗。

她翻开了它。直接翻到了那幅画着侧影的衬页。

“是你?”

那两个铅笔写下的字,在灯光下,显得愈发清晰,也愈发惊心动魄。

苏姨也看到了那幅画和那两个字。她凑近了些,眯起眼睛仔细辨认。当她看清那侧影的轮廓时,她的呼吸也顿住了。她难以置信地看看画,又看看身旁的芷蘅,虽然岁月改变了容颜,但那神韵,分明就是年轻时的沈芷蘅!

“这……这是……”苏姨的声音带着震惊。

芷蘅没有回答。她的手指,极其轻柔地、仿佛怕惊扰了什么似的,抚过那铅笔的线条。冰凉的纸面,粗糙的铅笔石墨颗粒,在此刻却仿佛带着一种灼人的温度。

她闭上眼,试图在记忆的深渊里打捞,打捞那个可能被他凝视的瞬间。是哪个下午?在哪个书架旁?窗外是阳光还是阴雨?她拼命地回想,却只抓到一片模糊的光影和那种被他目光触及时的、微妙的、当时未曾深究的不自在。

原来,那些被她忽略的、视为错觉的瞬间,可能都真实地发生过。原来,在她默默注视着他的同时,他也曾……以他自己的方式,注视过她。

这个认知,像一把钝刀,缓慢地切割着她的心脏。不是尖锐的疼痛,而是一种弥漫性的、深沉的、几乎令人无法呼吸的酸楚和遗憾。

如果……如果当时她更勇敢一点?如果当时他更坦诚一点?如果时代不是那样?如果父亲没有……

没有如果。

所有的可能性,都早已被那个冬天的风雪,彻底冻结、封存,最终风干,变成了此刻她手中这轻飘飘的、却重逾千斤的几页纸。

“苏姨,”芷蘅的声音飘忽得像一缕烟,“我累了。”

她将诗集轻轻合上,连同那叠信件和笔记本,小心地拢在一起,抱在怀里,然后站起身。她的脚步有些虚浮,身体微微摇晃。

苏姨连忙起身扶住她。“我扶你上去休息。”

芷蘅没有拒绝。她依偎着苏姨,像一株依靠着墙壁的藤蔓,一步一步,缓慢地走上楼梯,回到自己的卧室。

她没有立刻躺下,而是走到窗边,看着窗外沉沉的夜色。那个自称顾知行的男人早已消失在巷子的尽头,仿佛从未出现过。但他带来的东西,却像一颗投入古井的巨石,彻底搅浑了她心底沉积多年的死水。

这一夜,沈芷蘅的卧室,灯亮了很久,很久。

第十四章 墨痕

卧室里只开着一盏床头灯,光晕昏黄,将沈芷蘅的身影投在贴着淡雅壁纸的墙上,拉得很长,微微晃动。

她没有睡意,也不可能入睡。那些遗物就放在床头柜上,像一块巨大的磁石,吸引着她全部的注意力,也散发着无形的、令人心悸的辐射。

她最终还是再次拿起了父亲那封未能送出的、字迹潦草慌乱的绝笔信。纸张在她指尖发出轻微的、脆弱的“沙沙”声。她逐字逐句地重新阅读,这一次,不再是沉浸在父亲的情感里,而是试图以一种更冷静的、近乎残忍的客观,去分析字里行间隐藏的信息。

“昔日之言,皆为汝计,盼汝迷途知返……”

父亲提到“昔日之言”。在更早的信件里,父亲对顾长明虽有担忧和劝诫,但语气多是长辈的关切,远未到“迷途”这样严重的定性。是什么事情,让父亲的态度发生了如此剧烈的转变?是顾长明参与了某些更激烈的、被当局视为大逆不道的活动?还是他发表了什么惊世骇俗的言论?

“雷霆之怒,非吾等可当。”

父亲感到了巨大的、来自外部的压力。这压力不仅针对顾长明,也波及到了父亲自己。有人警告了父亲?还是父亲从某种渠道得知,顾长明的事情已经无法挽回,任何试图援手的行为都可能引火烧身?

“汝当自择生路,切莫……切莫固执己见,累及……”

“累及”后面,那突兀的停顿和巨大的墨点,父亲想写的是什么?是“累及自身”?还是“累及家人”?无论是哪一种,都表明父亲认为,顾长明的“固执”已经不仅仅关乎他个人的安危,而是可能带来更广泛的、灾难性的连锁反应。父亲是在恳求他,为了他自己,也为了可能被牵连的人(或许就包括沈家),放弃他的坚持。

这封信,是一个被吓坏了的、试图抓住最后一根稻草的、绝望的老人的哀鸣。它无关对错,只关乎最原始的生存本能和对灾难降临的恐惧。

芷蘅放下信,胸口堵得发慌。她几乎能想象父亲写下这些字句时,那只曾经稳如磐石、能开出精妙药方的手,是如何不受控制地颤抖。他所珍视的学问、风骨、道义,在赤裸裸的生存威胁面前,显得如此不堪一击。

她深吸一口气,努力平复翻涌的心绪,拿起了顾长明的笔记本。

笔记本的纸张更为粗糙,字迹是他特有的瘦硬风格,但比信件里的更加挥洒不羁,带着一种喷薄欲出的思想张力。里面大多是读书札记,涉及哲学、历史、政治经济学,旁征博引,观点犀利,常常流露出对现状的深刻不满和对某种理想图景的狂热向往。他在一些段落下面重重地划上线,在旁边批注“然也!”“切中时弊!”“吾辈之责!”。字里行间,充满了改变世界的激情和“舍我其谁”的担当。

然而,越往后翻,那犀利的笔触中,开始渗入一丝不易察觉的……焦躁和迷茫。在一些论述的间隙,会出现一些无意识的、反复涂画的线条,或者一些孤立的、意义不明的词语:“出路?”“代价?”“孤独”。

在一页接近末尾的空白处,她看到了几行与前面笔迹不同的、更加潦草、仿佛是在极度激动或绝望中写下的话,铅笔的痕迹深深嵌入纸纤维:

“众人皆醉?抑或我独狂?

真理如燧石,非猛烈敲击不能见火光。

然火光之后,是照亮前路,还是……焚尽自身?

若牺牲我一人,能唤醒……值得吗?

允师,我知你之意,然……道之所在,虽千万人吾往矣。

只是……偶尔……也会觉得……冷。”

“允师”!他称父亲为“允师”!这证实了他们之间确实存在着深厚的、亦师亦友的情谊。而这段话,像是对父亲未能送出的那封劝告信的直接回应。他清楚地知道父亲想说什么,知道那条“生路”在哪里,但他选择了拒绝。他选择了那条他认为的“道”,哪怕代价是“焚尽自身”,哪怕偶尔,也会感到深入骨髓的“冷”。

这“冷”字,写得格外用力,最后一笔几乎划破了纸背。

芷蘅的泪水再次无声滑落。这一次,是为了顾长明。为了那个在理想与恐惧、热血与孤独中挣扎的、真实的、有血有肉的年轻人。他不是她记忆中那个单一的、炽烈的符号,也不是父亲眼中那个需要被拯救的、走入“迷途”的晚辈。他是一个复杂的、充满矛盾的、在时代的悬崖边上独自舞蹈的悲剧灵魂。

他并非对她全无感触(那幅侧影画就是证明),也并非对父亲的担忧毫无感知。他只是……在他的价值序列里,有比个人情感和安危更重要的东西。那东西,叫做“道”,叫做“真理”,叫做他愿意为之献身的、渺茫而辉煌的“未来”。

而她沈芷蘅,和父亲沈允之,都成了他奔赴那条道路时,不得不辜负、甚至可能“累及”的……代价。

这个认知,像一把冰冷的解剖刀,精准地剖开了过往的重重迷雾,露出了血淋淋的真相内核。没有简单的善恶,没有明确的对错,只有时代洪流中,不同选择、不同价值观的激烈碰撞,以及被碾碎的、个体的爱与生命。

她拿起那本诗集,再次翻开衬页,看着那个侧影和那两个字。

“是你?”

现在,她似乎能更深刻地理解这两个字背后的含义了。那或许不仅仅是对一个具体女子的探寻,更是对他自己所选择的、那条注定孤独而寒冷的道路的某种确认或……质疑。

在理想主义的烈焰之下,是否也隐藏着对人间烟火、对一份具体温暖的渴望?那幅画,是不是他在寒冷孤寂的深夜,从抽象的、宏大的“道”上,暂时逃离,投向具体、鲜活的“人”的一瞥?

无人能回答了。

所有的追问,都只能消散在风中,如同那些被风干的岁月,空留痕迹,再无生机。

第十五章 晨昏

这一夜,沈芷蘅不知道自己是如何睡去的,或许根本未曾真正入睡。她只是在黎明前最黑暗的时刻,因极度的精神疲惫而短暂地失去了意识。

当窗外天际泛起鱼肚白,第一缕熹微的晨光透过窗帘的缝隙,像一把薄而锋利的刀片,切入卧室的昏暗时,她便立刻醒了过来。头脑异常清醒,没有丝毫睡意,只有一种大战过后的虚脱和一种奇异的、冰冷的平静。

她起身,没有惊动隔壁可能还在担忧中浅眠的苏姨。她走到窗边,拉开窗帘。秋晨的空气清冽,带着露水和落叶腐烂的湿润气息。巷子依旧是那条熟悉的巷子,青灰色的瓦楞,斑驳的墙壁,但在她眼中,似乎有什么东西不一样了。仿佛一夜之间,这看了几十年的风景,被注入了一种陌生的、沉重的历史感。

她洗漱,换上一件素净的棉麻旗袍,将头发仔细地挽好。镜中的自己,眼圈下有着淡淡的青影,脸色依旧苍白,但眼神却不再像昨夜那样慌乱迷茫,而是沉淀下一种复杂的、近乎悲悯的沉静。

她走下楼梯,苏姨已经起来了,正在厨房里准备早餐,小米粥的香气淡淡地飘散出来。看到芷蘅,苏姨张了张嘴,想说什么,但看到她脸上那种平静而疏离的神情,最终还是把话咽了回去,只是默默地盛好一碗粥,配上几样小菜,端到餐厅的桌上。

“阿蘅,吃点东西吧。”苏姨的声音带着小心翼翼。

“谢谢苏姨。”芷蘅坐下来,拿起勺子,慢慢地吃着。粥是温热的,顺着食道滑下去,稍稍驱散了一些体内的寒意。她吃得不多,但很认真,仿佛在进行一项必要的仪式。

吃完早餐,她没有像往常一样去书房看书,或者侍弄阳台上的花草,而是径直走进了父亲生前的那间书房。

晨光透过洁净的玻璃窗,洒满整个房间,灰尘在光柱中安静地舞蹈。红木书桌,紫檀木柜,墙上的字画,一切都和她昨夜离开时一样。但那本摊开的、写着无数个“顾长明”的笔记本,还放在书桌的正中央。

她走过去,在父亲常坐的那张高背椅上坐下。手指抚过冰凉的桌面,抚过那力透纸背的字迹。

现在,她似乎更能理解父亲了。理解他的恐惧,他的挣扎,他的悔恨。他不是懦夫,他只是一个试图在风暴中保护自己和家人的普通人。他的错误,或许在于他高估了自己话语的力量,也低估了顾长明赴死的决心。

而顾长明……她想到笔记本里那句“道之所在,虽千万人吾往矣”。他选择了他的道,承担了他的结局。从某种意义上说,他求仁得仁。他的悲剧在于,他所追求的那个“道”和“真理”,在后来漫长的岁月里,被证明并非他想象的那般纯粹和光辉,其中混杂了太多的泥沙和血泪。他成了被利用、被牺牲的,无数理想主义祭品中的一个。

那么她自己呢?

她在这场悲剧中,又扮演了什么角色?一个无足轻重的、被两个男人(一个出于爱护,一个出于更大的追求)共同“辜负”了的背景板?一个被时代轻轻一推,就偏离了人生原有轨道的、微不足道的个体?

她的青春,她那尚未完全绽放便已枯萎的情感,她这几十年来近乎自我放逐的、沉寂的生活……这一切,又该向谁去讨要说法?

没有答案。

阳光慢慢地移动着,从书桌的东头移到了西头。书房里安静得能听到自己的心跳声。

芷蘅静静地坐着,任由思绪在父亲、顾长明和她自己之间流转。愤怒、悲伤、遗憾、怜悯……各种情绪像潮水般涌来,又退去。最终,留下的,是一种深深的、无边无际的疲惫,以及一种……奇特的释然。

当所有的真相,以最残酷的方式摊开在面前,当所有的情绪都被推到极致之后,反而产生了一种真空般的状态。她不再去追问“为什么”,也不再执着于“如果”。她只是看着,看着这些被风干的、定格在纸上的岁月,看着那些曾经鲜活、最终逝去的生命。

她拿起父亲那本笔记本,轻轻合上。然后,将顾长明的笔记本、信件,还有那本《莎士比亚十四行诗》,仔细地、整齐地叠放在一起。

这些,就是全部了。

一段被压缩、被风干的历史。几个被时代洪流裹挟、挣扎、最终沉没的灵魂。所有的爱恨情仇,所有的理想与幻灭,都凝固在这些泛黄的纸页里,无声,却重逾千钧。

她不会销毁它们。它们是她生命的一部分,是父亲和顾长明存在过的证明。她会将它们收好,就像收殓一段无法安葬、也无法遗忘的过去。

第十六章 痕

接下来的几天,沈家的生活似乎恢复了表面的平静。

沈芷蘅依旧按时起床,用餐,在书房看书,或者由苏姨陪着,在附近安静的街道散散步。她的言行举止,甚至比以往更加沉静,更加有条不紊。她会对苏姨露出温和的笑容,会关心天气和菜价,会接听偶尔打来的、无关紧要的电话。

但苏姨却能敏锐地察觉到,芷蘅身上有什么东西,已经永久地改变了。

那种改变并非外在,而是内在的一种……凝固。仿佛一夜之间,她内心某些柔软、湿润的部分,被彻底地、迅速地风干了。她的眼神,比以前更加深邃,也更加空旷,像秋日雨后清冷的天空,高远,却失去了温度。她的话变得更少,常常一个人对着窗外发呆,一坐就是很久,眼神飘忽,不知落在时空的哪个坐标点上。

她不再提起那个夜晚,不再提起顾知行,也不再触碰那些遗物。她将它们仔细地包好,放回了父亲书桌那个带锁的抽屉里,仿佛要将那段插曲连同那些实物,一同重新封存。

然而,有些痕迹,一旦留下,就无法真正抹去。

一天下午,芷蘅在整理书架时,无意中碰落了一本厚厚的、硬壳的《辞海》。书页散开,从里面飘落出一张早已遗忘的、夹在书页里的旧照片。

照片是黑白的,背景是她就读的大学图书馆门前那几级熟悉的台阶。照片上是几个年轻的学生,穿着那个时代常见的、朴素的衣装,脸上洋溢着青春的光彩。她站在人群的边缘,微微侧着头,脸上带着一丝羞涩而期待的笑容。而在人群的另一端,隔着一片攒动的人头,一个穿着洗得发白的中山装的年轻男子,正目光炯炯地望向镜头,或者说,是望向镜头之外的某个方向。他的站姿挺拔,嘴角紧抿,眉宇间是那股她熟悉的、锐利而执拗的神情。

是顾长明。

这是他们唯一一张出现在同一张照片里的影像。虽然相隔甚远,虽然彼此的目光并未交汇。

芷蘅蹲下身,捡起那张照片,久久地凝视着。

照片上的他们,那么年轻,那么饱满,对未来一无所知,仿佛拥有无限的可能。那时的岁月,是流动的,是充满希望的潮水。而如今,潮水早已退去,只剩下这片被风干的、布满裂纹的滩涂。

她没有将照片撕碎,也没有重新夹回书里。她只是拿着它,走到窗边,借着明亮的天光,更仔细地看着。看着那个年轻的自己,也看着那个遥远的、定格在时光里的他。

然后,她走到书桌前,拉开抽屉,拿出一个空白的、崭新的信封,将这张照片,小心地放了进去。她没有写任何字,只是封好口,然后,走到那个存放遗物的抽屉前,打开锁,将这只装着照片的信封,轻轻地、放在了那包遗物的最上面。

“咔哒。”

锁舌再次合拢。

她转过身,走到窗边。窗外,秋意渐深,梧桐树的叶子开始大片大片地变黄,在午后微凉的风中,簌簌作响,偶尔有几片挣脱枝头,打着旋儿,飘落下来。

“苏姨,”她忽然开口,声音平静无波,“过两天,我们去一趟苏州吧。”

苏姨正在客厅里插花,闻言愣了一下,抬起头,有些意外地看着芷蘅的背影。“去苏州?”

“嗯。”芷蘅没有回头,依旧看着窗外,“去看看园林。听说这个季节,留园的枫叶,正好。”

她的声音里,听不出任何情绪,仿佛只是在陈述一个简单的出行计划。

但苏姨却从这突如其来的决定里,捕捉到了一丝不同寻常的意味。阿蘅已经有很多年,没有主动提出要去那么远的地方了。

“好,好。”苏姨连忙应道,心里涌起一股复杂的、带着些许欣慰的酸楚,“我去准备。是该出去走走了,老是闷在家里,也不好。”

芷蘅没有再说话。

她只是静静地站在那里,看着窗外那片被风干的、正在飘落的秋叶,看着它们最终归于泥土,完成生命的又一个轮回。

风干的岁月,无法复润。

但活着的人,总还要继续走下去。

带着那些无法磨灭的痕迹,带着一身的风霜与沉寂。

---

(第一卷 潮润的泥土,终)

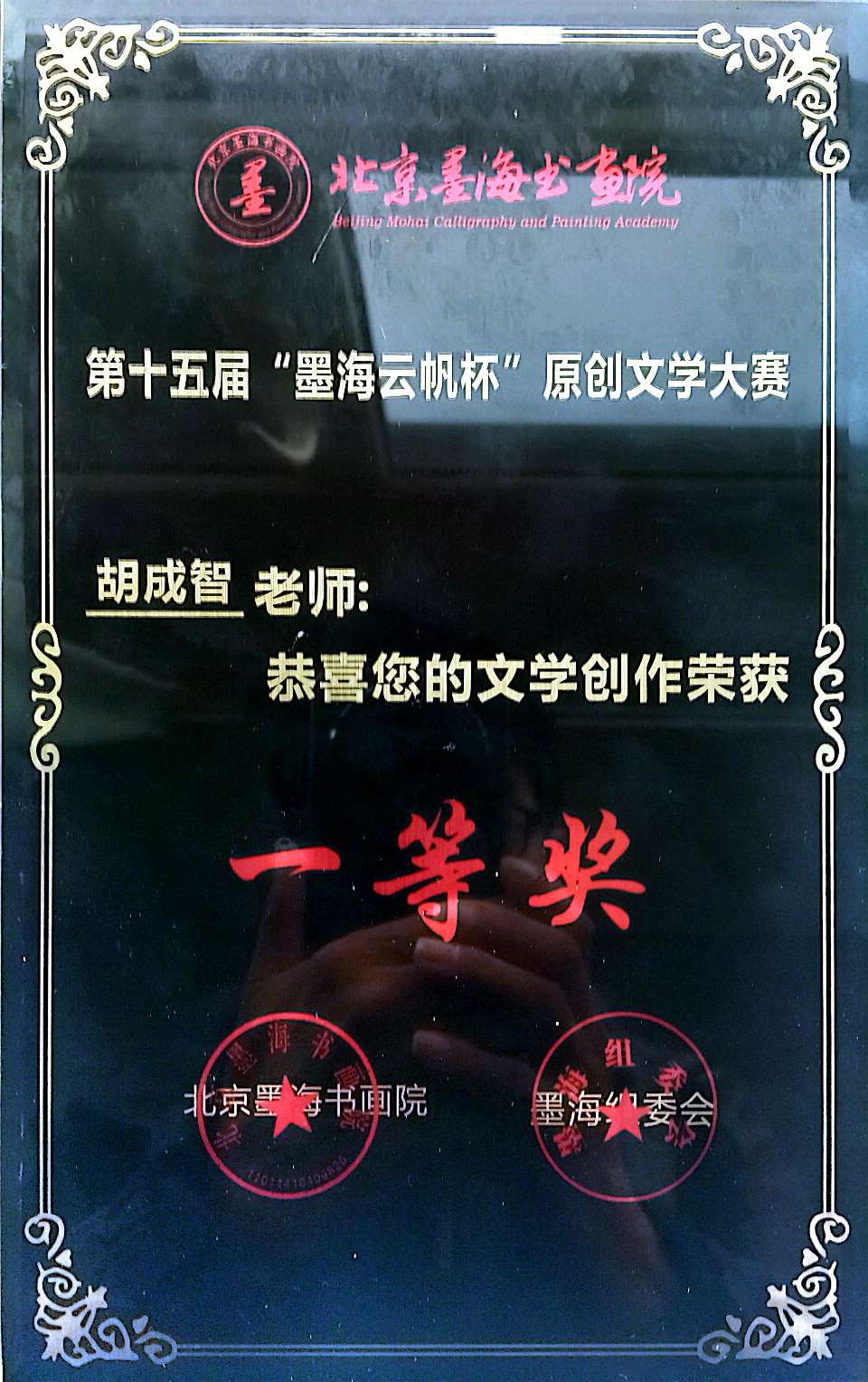

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点