---

第二十五章 远见

当双河村的秋色染透山峦时,全球经济的天空却飘来了几朵阴云。国际贸易格局的微妙变化、物流成本的波动以及海外消费市场的疲软信号,通过沈小姐的“东序雅集”和一些外贸渠道,隐约传到了玉蝶耳中。她意识到,过度依赖单一市场或少数几个高端渠道,如同把鸡蛋放在一个篮子里,潜在风险不容小觑。

与此同时,在几次国际性的线上行业论坛中,玉蝶敏锐地捕捉到两个越来越清晰的关键词:“跨境电商”和“可持续发展”。前者意味着打破传统外贸的中间环节,直接触达海外终端消费者;后者则代表着一股不可逆转的全球性消费思潮,消费者越来越关注产品背后的环境责任、伦理道德和文化尊重。

一个更具“远见”的布局,在玉蝶心中逐渐成形。她召集了沈小姐、法律顾问、春草以及“新火实验室”的核心成员,开了一次战略研讨会。

“我们不能只等着风浪过来,”玉蝶开门见山,“我们要给自己造几条更结实、能去更远地方的船。”

她的计划分为两步走。

第一步,是全力进军跨境电商。他们不再满足于通过“东序雅集”这样的中间商,而是计划在几个主流的国际电商平台直接开设“双河陶艺”官方旗舰店。店铺的运营,由玉蝶团队和沈小姐团队共同负责,玉蝶这边负责供应链、产品本土化适配和客服,沈小姐团队则负责海外营销、品牌建设和物流解决方案。他们甚至开始物色精通小语种、了解海外社交媒体生态的运营人才,为精细化运营不同国家和地区市场做准备。

第二步,是将“可持续发展”从“新火实验室”的一个探索性项目,提升为整个合作社的核心战略之一。这不仅是为了迎合国际趋势,更是玉蝶内心对“根脉”理念的延伸——对自然的敬畏与回馈。

“新火实验室”的“生态陶器”项目被提到了最高优先级,加速研发。同时,合作社开始全面审视自身的生产环节:龙窑烧柴的来源,确保来自可持续管理的林场;废弃的陶泥和碎瓷片,探索回收粉碎后作为其他建筑材料或铺路材料的可能性;包装材料全面转向可降解的环保材料。玉蝶还计划,未来在合作社的财务报告中,增加“环境效益”的评估维度。

这些举措,在合作社内部并非没有争议。跨境电商投入巨大,前期很可能亏损;环保改造意味着生产成本的直接上升。一些社员私下嘀咕:“咱们的东西在国内还不够卖吗?何必去碰那看不懂的海外市场?”“搞那些花里胡哨的环保,东西卖贵了,客人能认吗?”

面对质疑,玉蝶展现了作为领头人的魄力与远见。她在社员大会上说:“咱们双河陶,能传几百年,靠的不是只看眼前。老祖宗知道给龙窑留好柴,给泥塘留后路,这就是他们的远见。现在,咱们看的是全世界,看的是十年、几十年后。现在投入,是为了以后不过看别人脸色的日子,是为了让咱们的牌子,真正能在世界上立得住!”

她的话,带着一种不容置疑的决心,也点燃了一部分年轻社员的雄心。是啊,为什么中国的乡村手艺,不能直接走向世界?为什么我们不能成为可持续生活的倡导者,而仅仅是追随者?

远见的种子已然播下。尽管前路必然充满未知的挑战——文化差异、物流瓶颈、激烈的国际竞争……但双河陶艺这艘航船,已经调整了航向,鼓足了风帆,决心去更广阔的海域,经历风雨,也见识更壮丽的风景。

(第二十五章完)

---

第二十六章 砥柱

秋意渐深,清晨的薄霜开始点缀双河村的屋瓦和田野。就在合作社上下为跨境电商和可持续发展战略忙碌筹备之时,一个谁都不愿看到,却又似乎无法避免的消息,如同一声闷雷,在众人心头炸响——李守仁病倒了。

那是在一次龙窑点火前的准备中,老人坚持要亲自检查窑膛的垒砌。就在他弯腰探看时,一阵剧烈的眩晕袭来,他猛地扶住窑壁才没有摔倒,脸色瞬间变得灰白。被紧急送往县医院后,诊断结果是长期劳累引发的脑供血不足,需要立即住院观察和系统治疗,医生严肃告诫,必须彻底静养,不能再过度操劳。

李守仁的突然病倒,让整个合作社,乃至整个双河村,都陷入了一种无声的恐慌。他不仅仅是合作社的技术核心和精神象征,更是大家的主心骨。有他在,无论遇到什么风浪,似乎总能有解决的办法;有他在,那些古老的技艺和严苛的标准,就有了最权威的诠释者和守护者。他就像双河陶艺这座大厦最核心、最坚实的“砥柱”。

现在,砥柱似乎出现了裂痕。

玉蝶强忍着内心的惊慌与心痛,和春草、赵建国一起安排医院陪护、稳定合作社的日常运转。她告诉自己不能乱,尤其是在这个战略转型的关键时期。

然而,影响是立竿见影的。首先是在高端定制和“新文人器物”系列上,一些关键釉色的调配、复杂器型的定夺,除了李守仁,无人敢拍板,生产进度不得不放缓。其次,社里一些老师傅,习惯了听从李守仁的指挥,此刻显得有些无所适从。更让人担忧的是,一种微妙的不安情绪开始在社员中蔓延:老爷子要是倒下了,合作社以后怎么办?那些定下的新规矩、新方向,还能坚持下去吗?

躺在病床上的李守仁,似乎感受到了这种弥漫的不安。他拒绝了玉蝶让他彻底不管事的建议,坚持要让玉蝶每天把合作社的重要事情,尤其是技术上的难题,带到病房里来说给他听。

他的身体是虚弱的,说话比以前慢了许多,但眼神依旧锐利,思维依然清晰。他听着玉蝶关于跨境电商产品适配的困惑,关于“生态陶器”烧结温度的瓶颈,缓缓地给出自己的意见,有时是一个关键参数的调整建议,有时是一句点明方向的提点,有时,只是简单却坚定的两个字:“照旧。”

这两个字,仿佛有着千钧之力。它是在告诉所有人,他李守仁还在,双河陶的“规矩”和“魂”不能丢,既定的航向不能偏。

玉蝶看着爷爷插着输液管的手,那双手曾经稳定地拉出过无数精美的陶坯,如今却布满了针孔和老年斑。她心中酸楚,却也涌起一股更加坚定的力量。她明白,爷爷是在用他最后的气力,为她,为合作社,撑起最后一段过渡的桥梁。

她必须更快地成长起来,不仅要接手爷爷的技术重担,更要成为合作社新的、精神上的“砥柱”。她开始更频繁地召集技术骨干开会,鼓励大家大胆提出想法,共同决策;她更加注重培养陈小军等年轻核心的技术能力和权威性;她也在思考,如何将爷爷那些只可意会不可言传的“手艺感觉”,尽可能地通过数据、影像和文字记录下来,形成一套更系统、可传承的知识体系。

病床上的李守仁,是合作社传统的砥柱;而奔走于病房、合作社、直播间之间的李玉蝶,正在努力成为连接传统与未来、支撑合作社跨越这道险隘的新砥柱。考验突如其来,但传承的接力棒,必须在这样的风雨中,完成交接。

(第二十六章完)

---

第二十七章 承重

李守仁病倒后的一个月,双河陶艺合作社仿佛一艘突然失去老船长的巨轮,在略显汹涌的海面上颠簸前行。玉蝶真切地感受到了“承重”二字的千钧分量。

这重量,首先来自技术层面。一批发往海外试水的高端茶具,在烧成后出现了未曾预料的釉面微裂,比例不高,但足以影响整批货的品质和交货期。若在以往,李守仁只需用手一摸,对着光一看,便能大致判断出是泥料陈腐时间、窑内温差还是釉层厚薄的问题。而现在,技术小组争论不休,尝试了多种可能,却迟迟找不到症结,修复更是无从谈起。

玉蝶没有慌乱。她让春草调出这批产品从选泥到出窑的所有过程记录,包括当时的环境温湿度、窑温曲线监控数据。她召集所有参与这批产品制作的社员,包括取泥的、练泥的、上釉的、守窑的,一起复盘每一个环节。她没有指责,只是让大家像过筛子一样,回忆任何可能异常的细节。

终于,一个负责记录窑温的年轻社员怯生生地提到,烧制那晚,后半夜似乎刮过一阵猛烈的穿堂风,可能对龙窑特定区域的温度产生了细微影响。这个曾被忽略的细节,成了突破口。技术小组据此调整了烧成曲线,并在后续的试验中证实了这一点。

这次事件,让玉蝶更加坚定了建立“数字化工艺档案”的决心。她投入资源,为龙窑加装了更精密的温度和气氛传感系统,要求对每一批重要产品的关键工序进行影像和数据留存。她要让那些依赖老师傅个人经验的“感觉”,尽可能转化为可追溯、可分析的“数据”,为未来的传承和质量控制打下更科学的基础。

另一重“承重”,来自于人心。李守仁的缺席,让合作社内部一些原本被威望压制住的潜在矛盾,有了抬头的迹象。几位老师傅之间,对于某些传统技法的理解本就存在细微分歧,以前有李守仁一锤定音,现在则各执一词,互不相让。部分年轻社员对玉蝶大力推进的跨境电商和环保项目心存疑虑,觉得投入产出比太低,不如集中精力做好熟悉的国内市场。

玉蝶意识到,仅仅依靠制度和命令,无法完全凝聚人心。她需要一种新的、能够将不同代际、不同观念的社员团结在一起的力量。

她想到了“根脉”。在一个傍晚,她请赵建国召集了全村的老少社员,在龙窑前的晒坯场,举办了一场别开生面的“双河故事会”。没有议程,没有报告,只是请大家围坐在一起,聊聊自己与双河陶、与这座村子的记忆。

老人们抽着旱烟,说起年轻时跟着父辈学艺的艰辛与趣事,说起哪一年龙窑烧出了罕见的“窑宝”,说起饥荒年代是窑厂的一碗粥救了命……年轻人们则说起小时候在陶坯堆里玩耍,说起第一次卖出自己做的陶器时的兴奋,说起在网上看到有人夸赞双河陶时的自豪……

故事在夜色中流淌,火光在每个人脸上跳跃。在这些共同的情感记忆面前,技术的分歧、观念的差异,似乎都变得不那么尖锐了。大家再一次清晰地意识到,他们是一个命运共同体,他们的根,都深深扎在这片土地和这门手艺里。

玉蝶站在人群外围,看着这温暖的一幕,眼中泛起泪光。她明白,她所要承载的,不仅仅是技术和管理的重担,更是这份凝聚了数代人心血与情感的“根脉”。唯有将此扛在肩上,融入血脉,她才能真正接过爷爷的班,成为合作社当之无愧的新支柱。

承重,是责任,也是力量之源。

(第二十七章完)

---

第二十八章 新程

寒冬将至,李守仁在医生的精心治疗和家人的悉心照料下,病情逐渐稳定,出院回家静养。虽然身体大不如前,不能再长时间待在陶房和龙窑边,但他的精神头好了很多,思维依旧清晰。医生嘱咐,需要绝对静养,避免劳心劳力。

这个冬天,双河村似乎格外安静,却又孕育着新的生机。

玉蝶已经完全接手了合作社的全面管理工作。她不再是那个需要爷爷保驾护航、遇到难题就心生惶恐的年轻女孩。经过这一番“承重”的历练,她的眼神变得更加沉稳,决策更加果决,身上渐渐有了一种类似于李守仁的、令人信服的气度。

跨境电商的官方旗舰店,在经过前期艰难的摸索和调试后,终于在主要的国际平台上线。首批发往欧洲和北美的“桑榆雅集”和精简版“新文人器物”系列,虽然销量无法与国内相比,但客户评价极高,复购率超出预期。尤其是一款融合了双河陶元素和现代极简设计的咖啡器具,意外地受到了海外年轻消费者的喜爱,成了一个小的爆款。这初步验证了玉蝶“远见”布局的正确性,也给合作社带来了极大的信心。

更令人振奋的消息来自“新火实验室”。经过无数次失败的尝试,他们终于攻克了“生态陶器”在烧结强度与可控降解性之间的平衡难题。第一批成功的样品,在保持双河陶独特质感与美观的前提下,其破碎料在特定土壤环境中,能在数年内自然分解,并释放出有益的矿物质。这项创新,不仅为合作社赢得了首个国际性的绿色设计奖项,也吸引了多家关注可持续发展的国际品牌的合作意向。

李守仁在家中的院子里,晒着冬日的暖阳,听着玉蝶娓娓道来这些好消息。他很少插话,只是静静地听着,脸上带着平静而满足的笑意。当玉蝶拿出那块获奖的“生态陶器”碎片,放在他手中时,他摩挲了许久,感受着那不同于传统陶器的、略带疏松的质感。

“好,”他最终只说了这一个字,却重如千钧。他知道,双河陶的火种,已经成功地交到了能够带领它走向新程的人手中。

腊月二十三,祭灶过小年。按照惯例,也是合作社年终总结和分红的日子。今年的会场,设在了修缮一新的村祠堂里,灯火通明,人头攒动,比往年更加热闹。

玉蝶站在台上,看着台下那一张张熟悉而充满期盼的脸庞——有功勋卓著的老师傅,有朝气蓬勃的年轻人,有发挥余热的银发族,还有闻讯赶来、对未来充满向往的周边村民。她没有宣读冗长的报告,而是用最朴实的语言,回顾了这一年的风雨坎坷,感谢了每一位社员的付出,特别是向在家静养却心系合作社的爷爷李守仁,表达了最深切的敬意。

当她宣布今年合作社营收和分红再创新高,并拿出部分利润作为“文化传承基金”和“社员互助金”的注资时,会场爆发出经久不息的掌声。这掌声,是对过去一年努力的肯定,更是对未来的无限憧憬。

夜色深沉,祠堂的欢宴渐渐散去。玉蝶独自一人,再次来到龙窑旁。巨大的窑身在山村的冬夜里,像一头沉默的巨兽,散发着古老而温暖的气息。

她将手贴在尚有余温的窑壁上,如同与一位智慧的老人握手。她知道,旧的篇章已经翻过,新的征程就在脚下。这条路上,依然会有风浪,有暗礁,有数不清的挑战。但她不再畏惧。

因为根脉深植,新火已燃。双河陶艺这艘航船,必将承载着几代人的梦想与坚守,在新一代舵手的引领下,驶向更加波澜壮阔的明天。

(第二十八章完)

---

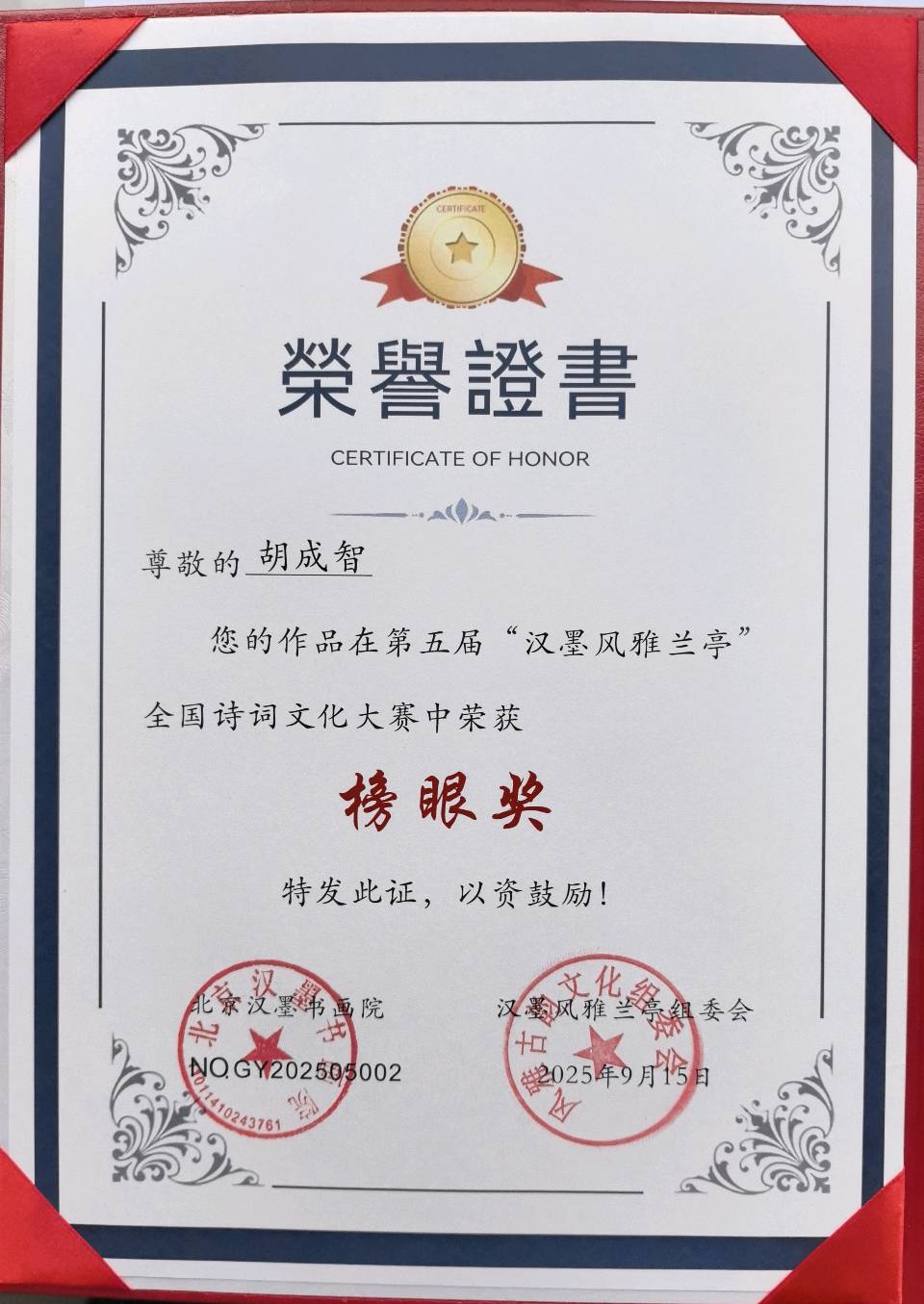

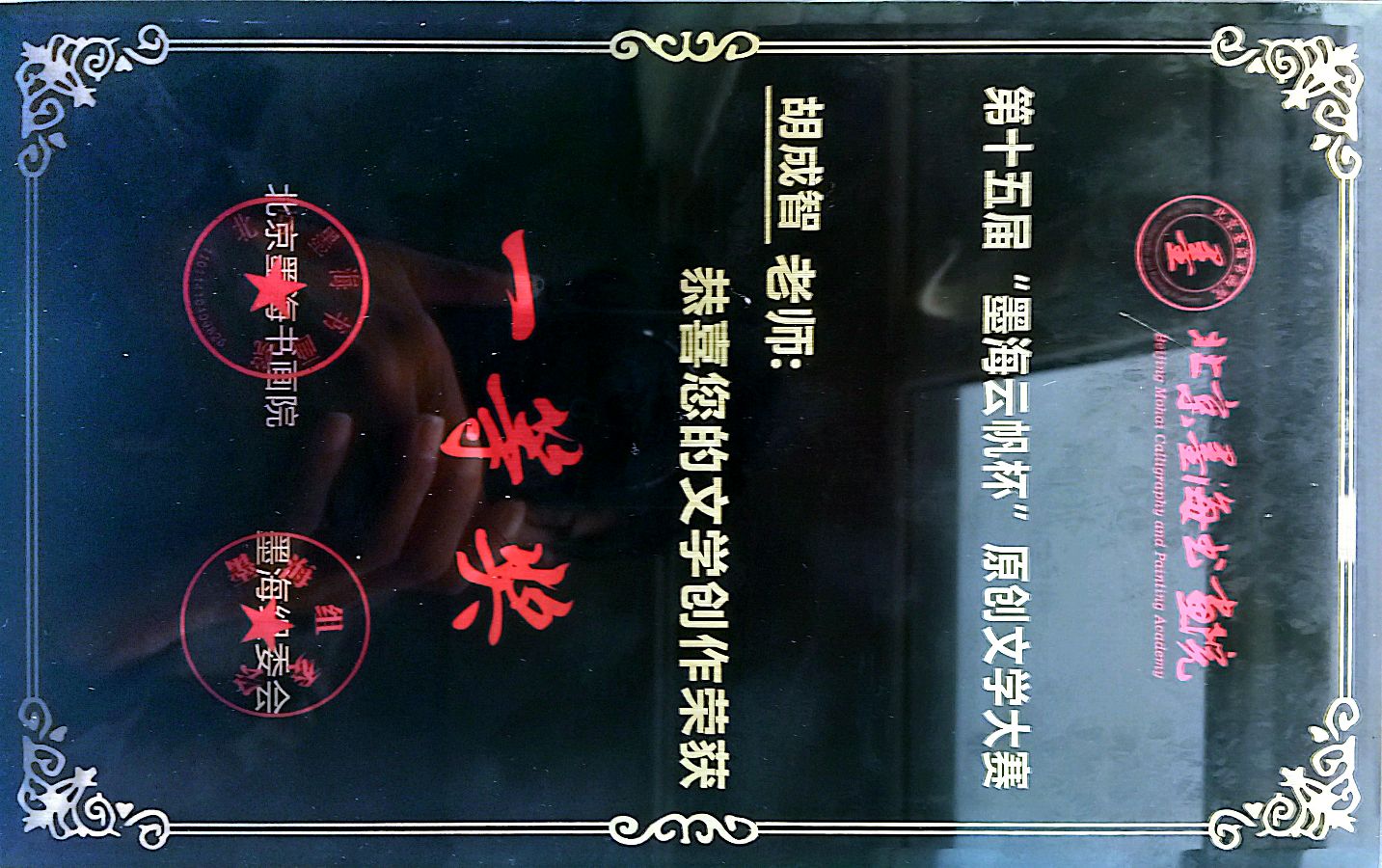

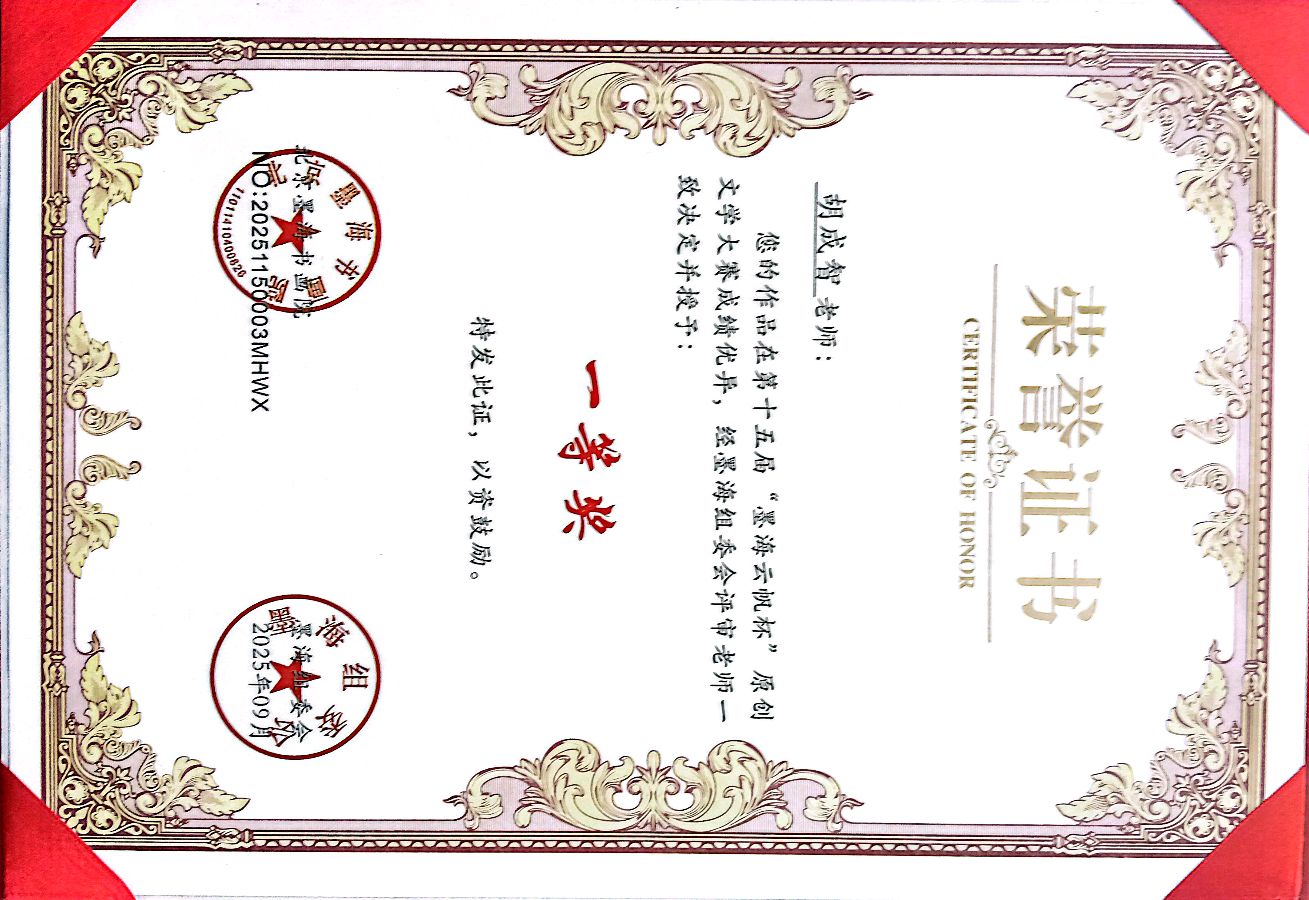

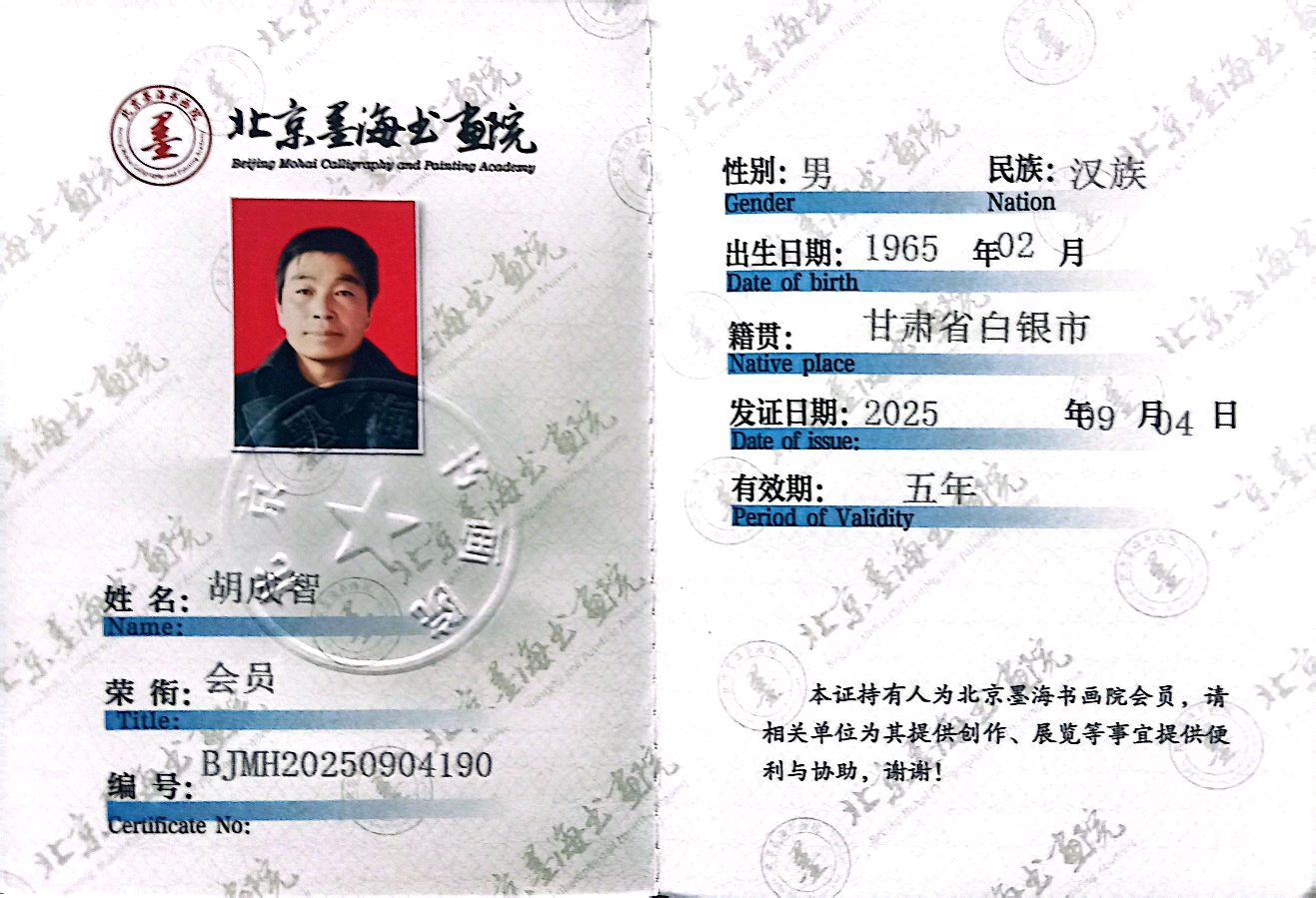

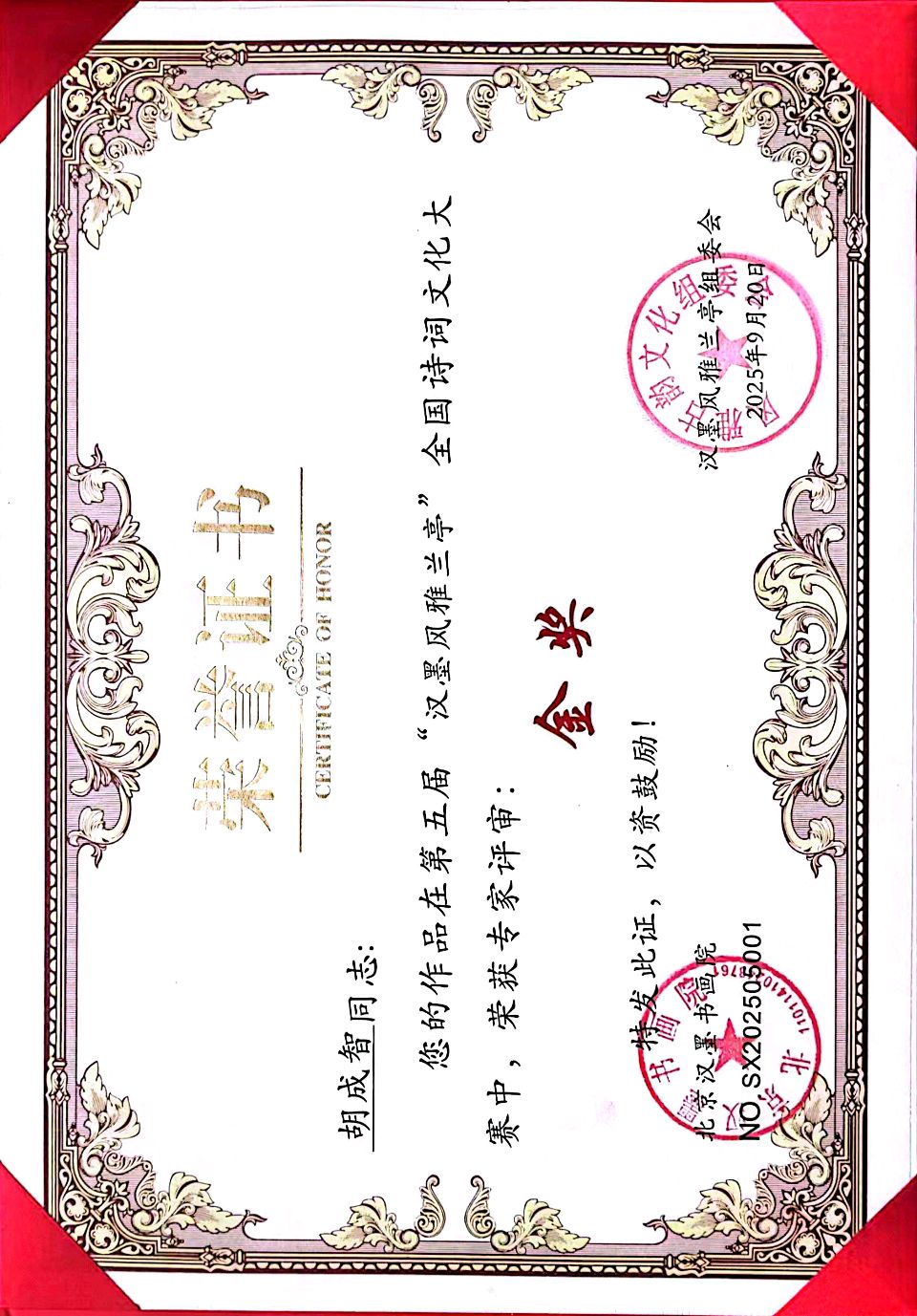

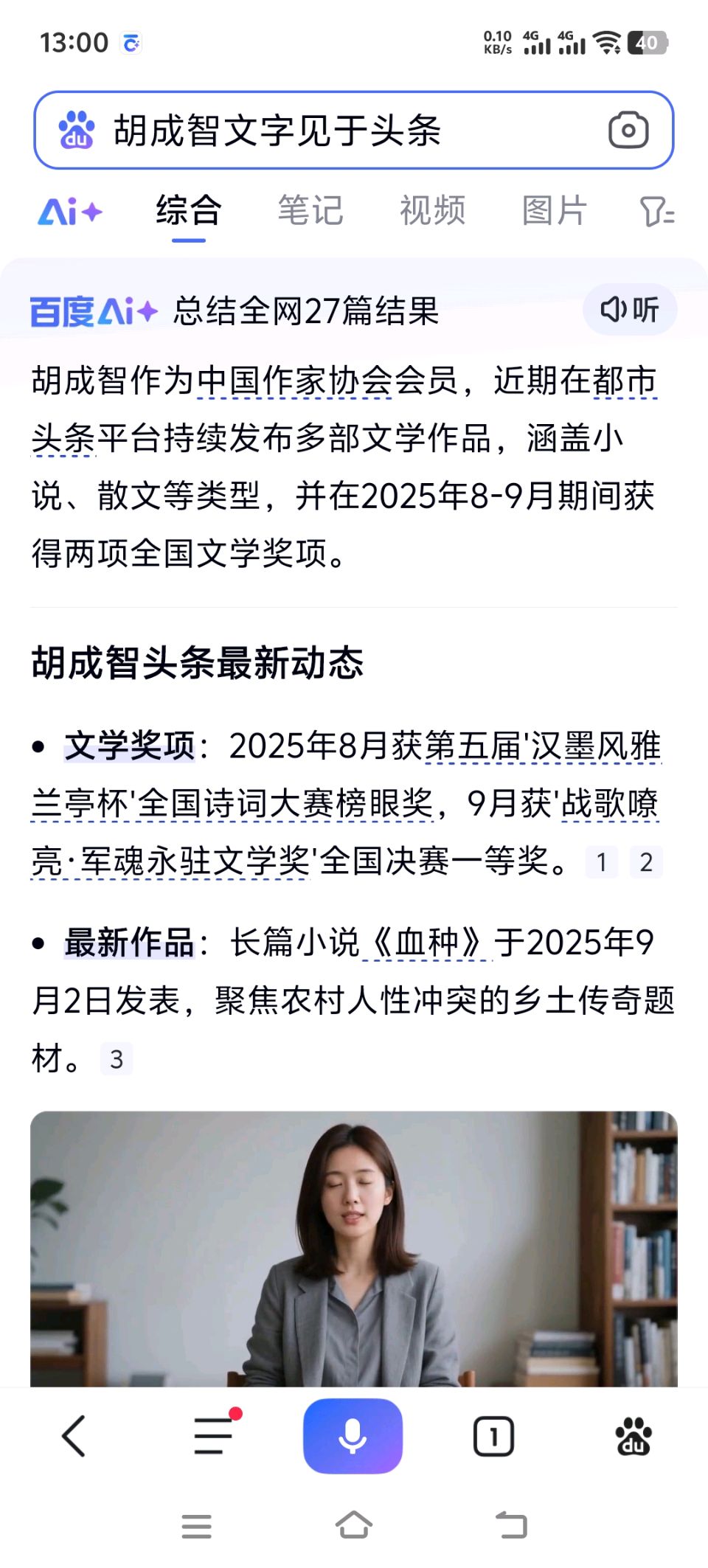

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点