---

第二十一章:误差与修正

新的叠加态并不意味着和谐无波。相反,这更像是在精密仪器中引入了一个需要不断校准的变量。

程砚之试图将他在科学研究中的严谨带入关系的修复中。他定期与苏青分享研究院的非核心进展,甚至就某些商业应用问题征询她的意见。他发送的信息不再是干巴巴的技术文档,偶尔会附带一张复兴岛晨曦的照片,或者一句关于量子理论的新感悟。

然而,这种尝试常常带着一种笨拙的“程式化”。就像一台习惯了处理确定性的机器,突然要学习应对情感的概率云,难免会出现“误差”。

例如,在一次关于量子随机数在金融领域应用的讨论后,程砚之发给苏青一篇长达二十页的技术分析报告,里面充斥着傅里叶变换和香农熵的公式。苏青花了半个晚上才看完,回复了一句:“从商业角度看,监管合规是首要障碍。”

程砚之的回复是:“已建立合规性风险模型,附件是初步评估数据。”

苏青看着那冰冷的回复和又一个附件,哭笑不得。她需要的不是数据,而是对话,是思想的碰撞,是那种能感受到对方存在的温度。她意识到,程砚之正在用他唯一知道的方式努力,但这种努力本身,就凸显着他们之间那十年的鸿沟。

她开始尝试“修正”这种误差。下一次他发来复杂报告时,她会直接打电话过去,用他能够理解的逻辑,阐述她的商业直觉和市场判断,并故意在某些技术细节上“挑衅”他,引发争论。起初程砚之有些不适,但渐渐地,他开始享受这种纯粹思维交锋带来的快感,甚至会在她某个精妙比喻时,发出极轻的笑声。

这是一个缓慢的、相互调整的过程,如同在噪声环境中稳定量子比特,需要不断的反馈与校准。

第二十二章:混沌中的序参量

就在程砚之与苏青的关系于磕绊中缓慢前行时,“量子城市”项目本身迎来了一个意想不到的“混沌”测试。

一场罕见的、由太阳风剧烈活动引发的地磁暴,袭击了东亚地区。传统的GPS和无线通信受到严重干扰,多个城市的交通信号灯失灵,金融交易系统出现短暂混乱,依赖卫星授时的网络出现了大面积延迟。

警报在复兴岛研究院骤然拉响。大屏幕上,代表城市运行状态的多个指标开始跳出黄色和红色的警告。

“地磁扰动超出阈值!传统授时网络误差急剧扩大!部分区域通信中断!”监控人员急促汇报。

程砚之立刻奔赴指挥中心,苏青也接到通知赶到。此刻,她不再是旁观者,而是项目顾问。

“启动‘量子韧性’协议!”程砚之的声音冷静如常,但紧抿的嘴角泄露了他的紧张。这是“量子城市”构建以来,第一次面临真实的、大规模的极端环境考验。

命令下达。覆盖全市的量子授时网络开始发挥效力。基于原子钟群的内生时间基准,完全不受地磁干扰影响,如同黑暗中的灯塔,为混乱的城市提供了稳定的时空坐标。依赖此基准的无人驾驶车辆自动切换到量子导航模式,沿着内置地图平稳行驶;关键设施的能源电网根据量子时钟精准调度,避免了波动冲击……

更令人惊叹的是量子通信网络的表现。在地面光纤受到不同程度影响的同時,通过“墨子号”卫星中继的量子密钥分发通道保持了近乎完美的畅通,确保了应急指挥、金融核心交易等关键通信的绝对安全。

混沌之中,量子技术成为了那个强大的“序参量”,强行在无序中规定了秩序。

苏青站在指挥中心后方,看着屏幕上逐渐恢复正常的城市数据流,以及前方那个沉着指挥、仿佛与整个系统融为一体的程砚之,心中涌起一种难以言喻的情感。她亲眼见证了这项技术的伟大力量,也看到了这个男人在他所守护的世界里,是何等的耀眼。

危机持续了六个小时。当太阳风活动平息,城市各项指标恢复正常时,指挥中心爆发出热烈的掌声。程砚之这才长长舒了一口气,转过身,目光穿过人群,精准地找到了苏青。

隔着忙碌的技术人员,他们遥遥对视。没有言语,但苏青从他眼中看到了如释重负,以及一丝……想要分享的微光。她微微颔首,回以一个浅淡却真实的笑容。

共同经历一场危机,比千百次刻意的沟通,更能拉近心的距离。

第二十三章:非局域性的涟漪

地磁暴事件产生了深远的影响,其效应如同量子纠缠中的“非局域性”,瞬间传递到各个层面。

首先是在技术界和决策层。“量子城市”项目用事实证明了其在国家关键信息基础设施中的战略价值和无可替代的韧性。之前对项目巨额投入持保留态度的声音消失了,更多的资源和政策开始向复兴岛倾斜。程砚之和他的团队,站到了更高的聚光灯下。

其次是在商业领域。苏青的“青穹资本”敏锐地抓住了这个机会。她联合几家顶级风投,发起设立了专注于量子科技产业化的基金,首期募资规模就远超预期。她利用这次危机中量子技术展现的优势,成功说服了多家大型企业和金融机构,率先在其核心系统中试点接入量子授时和安全通信服务。她的商业魄力和远见,赢得了业内的广泛尊重。

而这些外部世界的“涟漪”,也不可避免地影响着程砚之和苏青的“微观世界”。

程砚之变得异常忙碌,各种汇报、研讨、采访应接不暇。但他发现,在与那些官员、商人打交道时,他脑海中会不自觉浮现苏青分析问题时的角度和话语,这让他能更好地理解对方的需求,沟通也变得顺畅了许多。他开始意识到,她带给他的,不仅仅是情感的慰藉,更是一种弥合他与现实世界裂痕的宝贵视角。

而苏青,在推动量子产业化的过程中,则更深刻地理解了程砚之及其团队所追求的技术纯粹性与极致安全的含义。她不再仅仅从投资回报率看问题,而是开始思考如何构建一个健康、可持续的量子科技生态,既能创造商业价值,又能守护像程砚之这样的科学家所珍视的“理想国”。

他们依然会为某个技术路线的商业化节奏争论,为某个合作条款的细节僵持,但争论的基础,已经从各自的孤立立场,悄然转向了如何实现共同愿景的不同路径。他们的关系,在外部世界的推动和内部不断的磨合中,逐渐找到了一种动态的平衡。

第二十四章:观测者的介入

然而,树欲静而风不止。就在“量子城市”项目高歌猛进,程砚之与苏青的关系看似步入稳定轨道之时,新的“观测者”介入,再次扰动了系统。

来自北京的调查组悄然进驻复兴岛,带队的是国家综合科学与技术委员会的资深委员,一位以作风强硬、眼光挑剔著称的元老级人物——陆克雄。名义上,是对“量子城市”项目进行阶段性评估,并为后续国家级量子互联网的顶层设计提供决策参考。

但所有人都能感觉到,这次评估非同寻常。陆克雄不仅审查技术文档和财务数据,更频繁约谈项目核心人员,问题尖锐而直接,尤其关注技术自主可控性、数据安全边界以及……程砚之本人与资本方(特指苏青及其青穹资本)的互动细节。

一种无形的压力笼罩在研究院上空。有传言说,高层对于将如此战略性的项目与私人资本,尤其是与曾有“不良记录”(暗指苏青十年前被怀疑的经历,尽管已澄清)的人深度绑定,存在疑虑。

程砚之感受到了这种针对性的压力。他在向陆克雄汇报时,一如既往的冷静和自信,但在被问及与苏青的合作时,他的回答变得格外谨慎和简洁,严格限定在商业合同与技术顾问的框架内。

苏青也敏锐地察觉到了风向的变化。一些原本推进顺利的合作谈判突然陷入停滞,某些官方场合,她能感受到一些审视和疏离的目光。她明白,她和程砚之的关系,以及她资本的身份,在有些人眼中,本身就是一种需要被严格“测量”的不确定变量。

一天晚上,程砚之在与陆克雄进行了一次长时间的、闭门谈话后,脸色凝重地回到办公室。他站在观测台的玻璃前,望着窗外沉沉的夜色,第一次对与苏青的“新叠加态”产生了动摇。

他个人的声誉和前途可以置之度外,但“量子城市”项目,凝聚了太多人的心血,关乎国家未来战略。他是否真的能承担得起,因个人情感而可能给项目带来的任何潜在风险?

第二十五章:选择与波函数坍缩

陆克雄最终约谈了苏青。

谈话地点在研究院的一间小会议室,气氛严肃。陆克雄没有绕圈子,直接提出了核心问题:“苏总,我很欣赏你的商业能力和对量子科技的热情。但恕我直言,你的背景,以及你与程教授特殊的关系,让委员会的一些成员感到担忧。我们如何能确信,商业利益和国家利益在此能够完全一致?如何避免关键技术在资本逐利中失控?”

问题很尖锐,甚至有些刺耳。苏青放在桌下的手微微握紧,但脸上依旧保持着从容的微笑。

“陆委员,”她平静地开口,“我理解委员会的担忧。十年前,我曾因为莫须有的嫌疑,失去过事业和最重要的信任。正因如此,我比任何人都更清楚‘信任’的珍贵和‘清白’的重要。”

她顿了顿,目光坦诚地迎向陆克雄审视的眼神:“青穹资本投资量子科技,不是为了短期套利,而是坚信这是塑造未来的力量。我们所有的商业行为,都在法律框架和合同约定之内,并主动接受监管。至于我和程教授的关系……”

苏青深吸一口气,做出了决定。她不能让自己再次成为程砚之事业的阻碍,无论是真实的还是潜在的。

“我们曾经是恋人,因误会分离十年。如今真相大白,我们正在尝试重新认识彼此,建立新的关系模式。但我可以向您保证,也请委员会放心,在任何涉及‘量子城市’项目和国家利益的事务上,我与程教授都会秉持最高标准的职业操守,公私分明。如果委员会认为我的存在可能影响项目的纯粹性,青穹资本可以退出直接投资,转为更外围的产业生态支持角色。”

她的回答不卑不亢,既维护了自己的尊严和事业,也表明了以大局为重的态度,甚至不惜牺牲自身的商业利益。

陆克雄锐利的目光在她脸上停留了片刻,似乎想从中找出任何一丝虚伪。最终,他严肃的表情略微缓和,点了点头:“苏总的表态,我收到了。委员会需要评估的,是整体的风险和收益。你们的私人关系,是你们自己的事情。但项目的安全与发展,是国家的责任。”

谈话结束,苏青走出会议室,感到一阵虚脱。她知道,她刚刚亲手将自己和程砚之的关系,推到了一个更加微妙和艰难的境地。她做出了选择,现在,轮到程砚之了。

当晚,程砚之收到了陆克雄谈话的纪要,也收到了苏青发来的一条简短信息:“我已向陆委员表明立场。勿虑,以项目为重。”

程砚之反复看着那条信息,心中五味杂陈。他看到了她的担当,她的牺牲,也感受到了她平静语气下的决绝。她再次选择了将他推离可能的漩涡中心。

这一次,他不能再让她独自面对。

他拿起笔,铺开信纸——在这个一切都可以数字化的时代,他选择了最传统,也最郑重的方式。他需要向陆克雄,也向自己内心,清晰地表明他的选择。

波函数,即将迎来又一次关键的坍缩。而这一次,他希望能够掌握测量的主动权。

(第二十一至第二十五章 完)

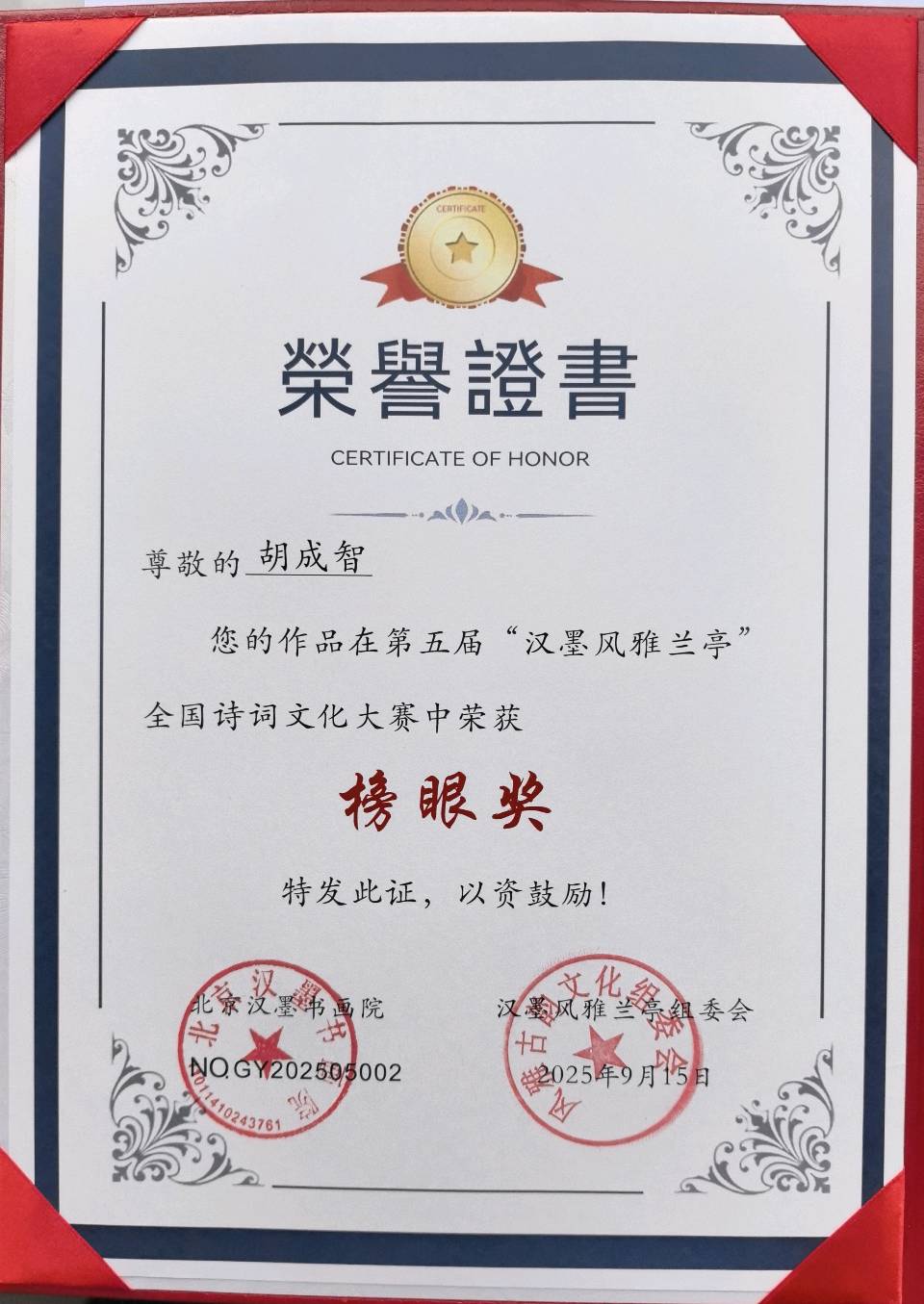

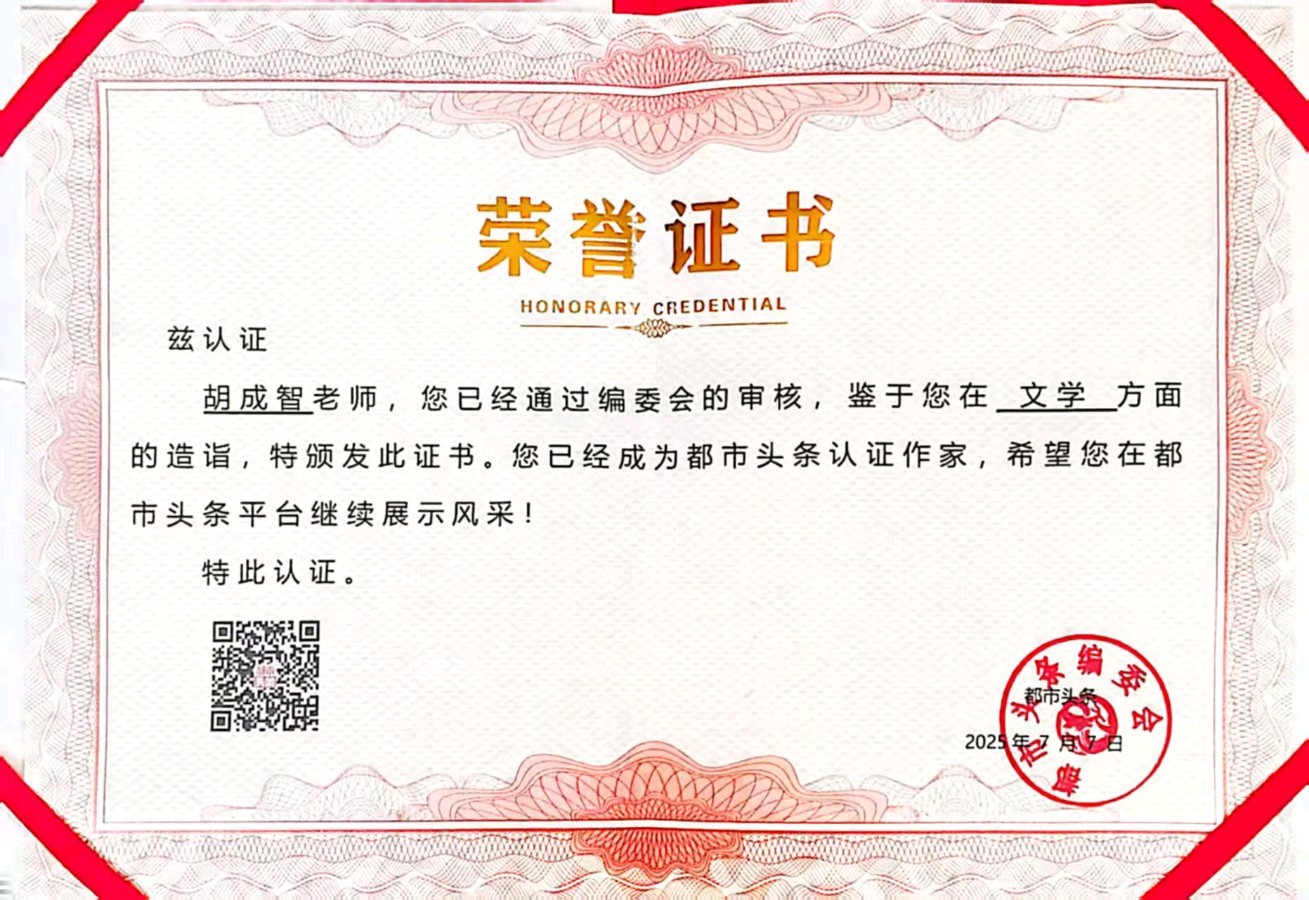

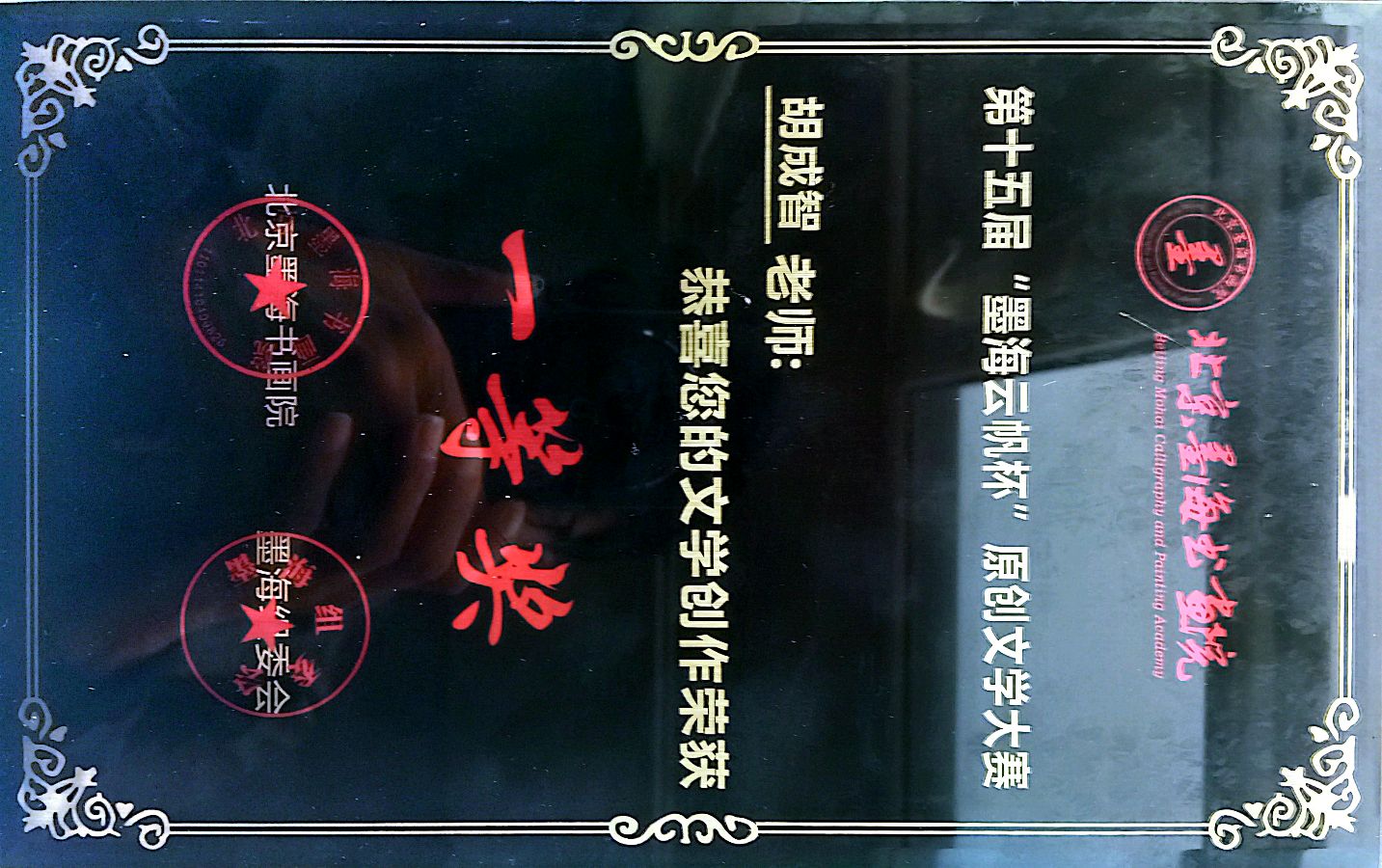

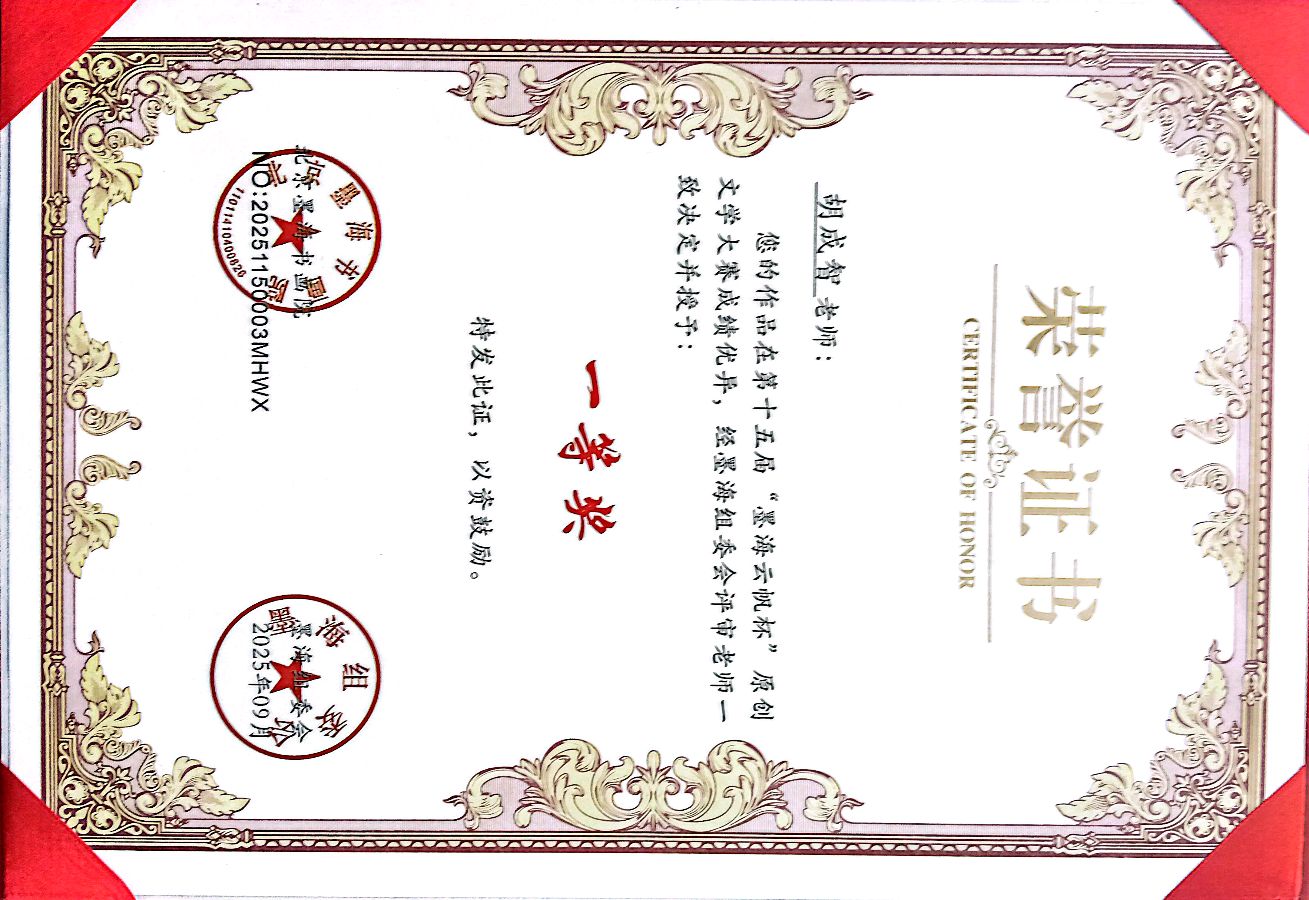

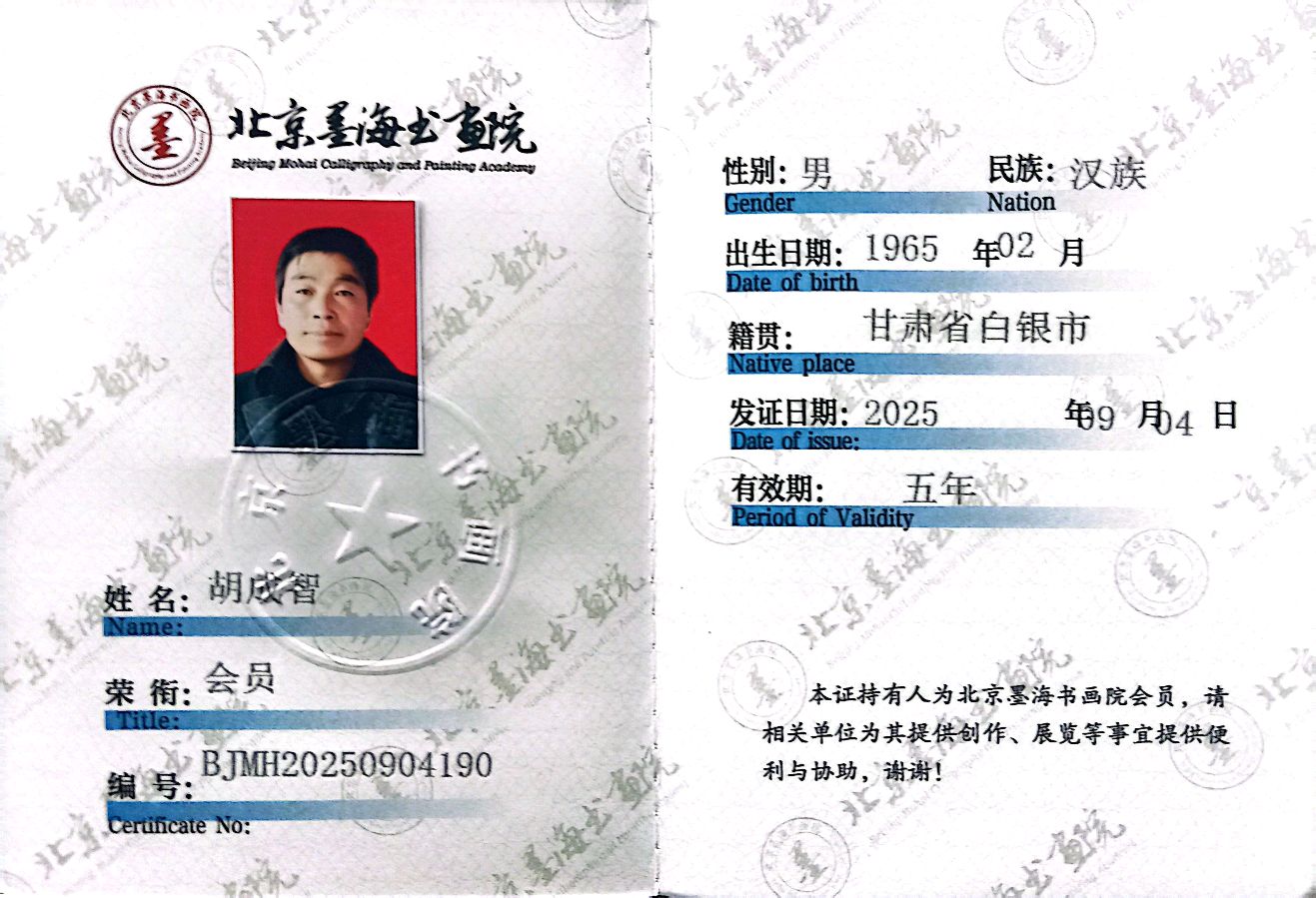

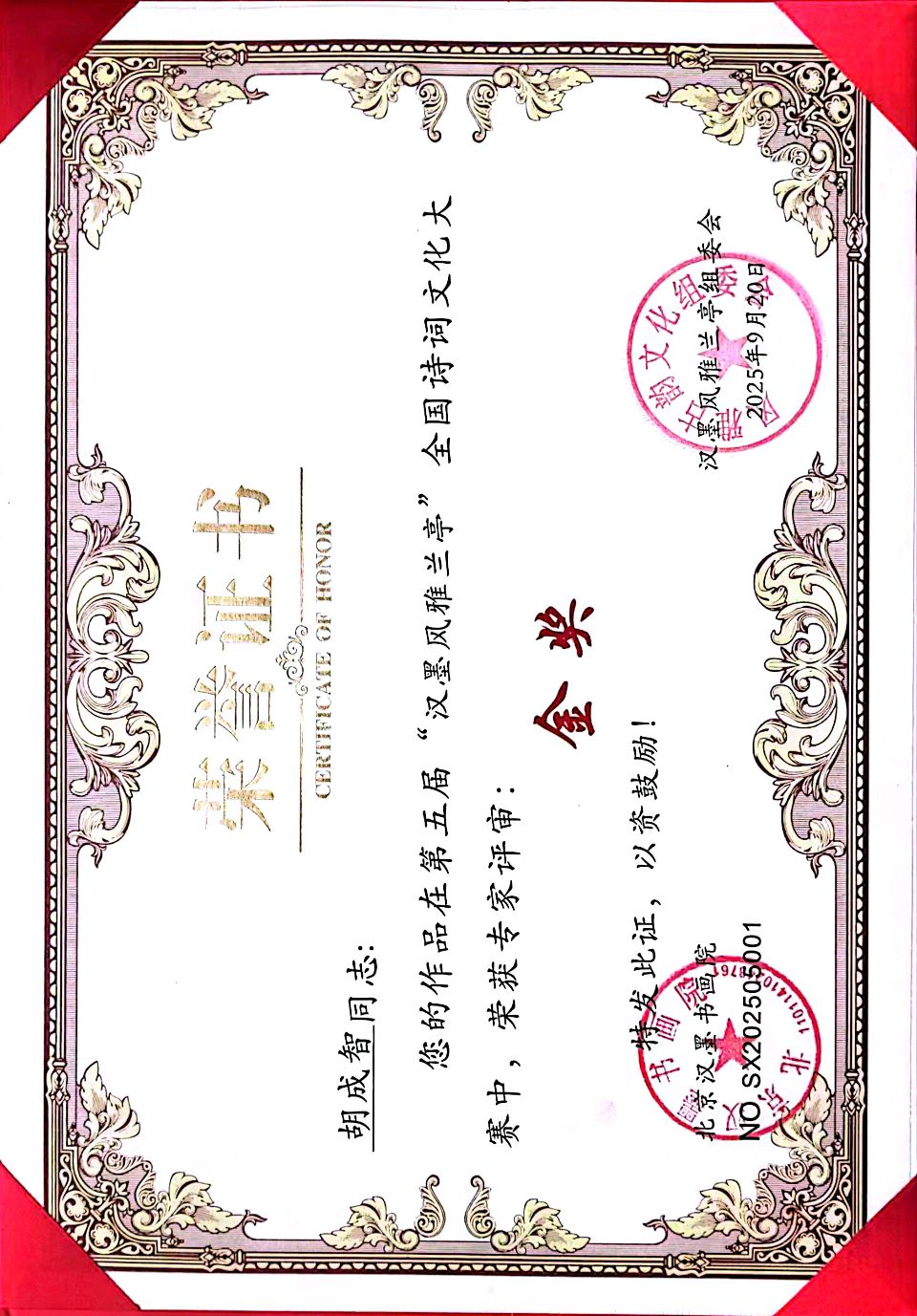

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑及认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点