第一章:陇原惊雷

一九八二年的清明,陇中高原的黄土坡才刚刚染上一层浅淡的新绿。头天夜里下过雨,山道变得泥泞难行,六十岁的老货郎张德厚挑着担子,小心翼翼地走在陡峭的盘山路上。这副榆木扁担跟了他三十年,早已被汗水浸润得油光发亮,两头挂着的箩筐里,一头是针头线脑、火柴煤油,另一头是刚从各村收来的鸡蛋和山货。

清晨的雾气还没散尽,张德厚习惯性地哼起了祖传的货郎调:"针线布匹煤油火柴——收羊毛收鸡蛋嘞——"苍老的嗓音在群山间回荡,惊起了崖畔上的几只野鸽子。这是他走了大半辈子的路线,从会宁县城出发,途经柴家门、甘沟驿,再往北走到大沟村,整整三天才能走完一个来回。

日头升高时,他终于看见了大沟村那棵标志性的老槐树。但今日的村子却与往常不同,晒场上黑压压地围满了人,连附近崖畔上都站着不少村民。

"德厚叔!快来看稀奇!"村上的后生牛娃远远地招呼他。

张德厚加快脚步,把货担放在槐树下,挤进人群。只见晒场中央摆着一张方桌,桌上放着一个四四方方的黑匣子,匣子前面是块玻璃,里面居然有人在动!

"这叫电视机。"县里来的技术员小陈大声讲解,"以后咱们坐在家里就能知道天下大事!"

张德厚瞪大了眼睛,他活了大半辈子,头一回见到这么神奇的物件。画面里正在播放沿海地区个体户致富的新闻,那些高楼大厦、车水马龙,让他觉得比年轻时听说书人讲《西游记》还要不可思议。

在人群的最前面,他注意到了李秀兰——那个从北京来的知青。这姑娘今年刚满二十,扎着两条麻花辫,穿着一身洗得发白的蓝布衫,正拿着小本子认真地记录着什么。阳光照在她专注的侧脸上,那双眼睛亮得惊人,仿佛盛着整个黄土高原最清澈的泉水。

"秀兰姑娘,"张德厚凑过去低声问,"这匣子里的人,是咋进去的?"

李秀兰抬头见是他,微微一笑:"德厚叔,这不是匣子里有人,是电波传过来的图像,就像收音机里的声音一样。"

她耐心地给老货郎讲解电视原理,张德厚似懂非懂,但"电"这个字却深深印在了他心里。就在这时,电视画面切换到了国际新闻,报道说新加坡正在大量采购中国的特色农产品。

"苦荞麦..."张德厚喃喃自语,"咱们这会宁的苦荞,是不是也能卖到那边去?"

李秀兰眼睛一亮:"德厚叔,您这想法真好!我前几天在县里看到文件,说要鼓励发展对外贸易呢。"

两人正说着,突然听见一阵刺耳的喇叭声。公社供销社的解放牌卡车开进了晒场,车上跳下来一个穿着中山装的中年男人,正是供销社主任王占奎。

"都围在这儿干啥?不用下地干活了?"王占奎板着脸喝道,目光在扫过电视机时明显阴沉了几分。

村民们见状纷纷散开,只有李秀兰站在原地没动:"王主任,这是县里安排的科技下乡活动。"

"科技下乡也要讲究实际!"王占奎指着电视机,"这玩意儿能当饭吃?一个月的电费够买多少斤粮食了?"

张德厚看着这一幕,默默退到老槐树下。他知道王占奎为什么这么生气——自从改革开放以来,供销社的垄断地位大不如前,这电视机里展示的外面世界,更是对他权威的挑战。

傍晚时分,天色突然转阴。张德厚原本打算在村里借宿一夜,但老槐树的叶子被风吹得哗哗作响,经验告诉他暴雨将至。

"德厚叔,气象站说今晚有大到暴雨,"李秀兰急匆匆跑来,"您别走了,就住我们知青点吧?"

张德厚摇摇头:"我得去看着货担,那些针线可不能淋湿。"

最终,他在村支书家堆放杂物的厢房住下。半夜里,果然电闪雷鸣,暴雨倾盆而下。张德厚被雷声惊醒,突然听见外面传来惊呼:"山洪来了!快抢救晒场上的设备!"

他一个激灵爬起来,抄起墙角的蓑衣就往外冲。刚到晒场,就见混浊的洪水已经淹过了脚踝,县里的技术员小陈正带着几个村民手忙脚乱地收拾设备。

"电视机!电视机还在里面!"小陈突然想起什么,转身就要往临时搭建的放映棚里冲。

张德厚一把拉住他:"你收拾这些精密仪器,我去!"

老货郎蹚着齐膝深的洪水冲进放映棚,果然看见那台电视机还孤零零地摆在桌上。他刚抱起这个珍贵的"黑匣子",突然一个浪头打来,差点把他掀翻在地。

就在这时,另一双手也抓住了电视机。借着闪电的光,张德厚看清来人是王占奎。

"这玩意坏了就是破坏公社财产!"王占奎嘶喊着,脸上不知是雨水还是汗水。

"这是乡亲们的希望!"张德厚死死抱住电视机,六十岁的人突然爆发出惊人的力气。

两人在泥泞中扭打起来,王占奎毕竟年轻几岁,很快把张德厚按在水中。老货郎感到泥水呛进喉咙,但仍不肯松手。危急时刻,李秀兰带着更多村民赶来。

"都什么时候了还在打架!"姑娘的厉喝让王占奎愣了一瞬。

张德厚趁机挣脱,在村民的帮助下把电视机转移到安全地带。洪水在黎明前退去,电视机保住了,但老货郎在搀扶村民时被滚落的石头砸中左腿,剧痛让他昏死过去。

等他醒来时,已经躺在县医院的病床上。左腿打着重重的石膏,李秀兰正守在床边打盹,晨光透过窗户照在她疲惫的脸上。

"秀兰..."他轻声唤道。

姑娘立刻惊醒:"德厚叔!您可算醒了!医生说是胫骨骨折,已经做了手术。"

张德厚试着动了动左腿,一阵钻心的疼痛让他倒吸凉气。这时房门被推开,十六岁的儿子张建军冲了进来,少年脸上满是惊慌:"爹!您的腿..."

"不碍事。"老货郎强装笑颜,目光却投向窗外,"那台电视机..."

"完好无损!"李秀兰连忙说,"多亏了您,县里决定把电视机留在大沟村,让周边村民都来看呢。"

张建军握紧父亲粗糙的手,目光在李秀兰细心为父亲调整绷带的手上停留片刻。这个雨夜,在少年心里种下了三颗种子:对那个神奇"电"世界的敬畏、对王家父子的恨意,还有对那个城市姑娘说不清道不明的情愫。

窗外,雨过天晴的黄土高原在朝阳下泛着金光,远山如黛,新绿如洗。张德厚不知道,他拼死保护的不仅仅是一台电视机,而是会宁这片土地通向未来的第一扇窗。而此刻正在病床前忙碌的李秀兰,这个看似柔弱的北京姑娘,将来会与他儿子的命运紧密相连,共同在这片古老的土地上谱写新的传奇。

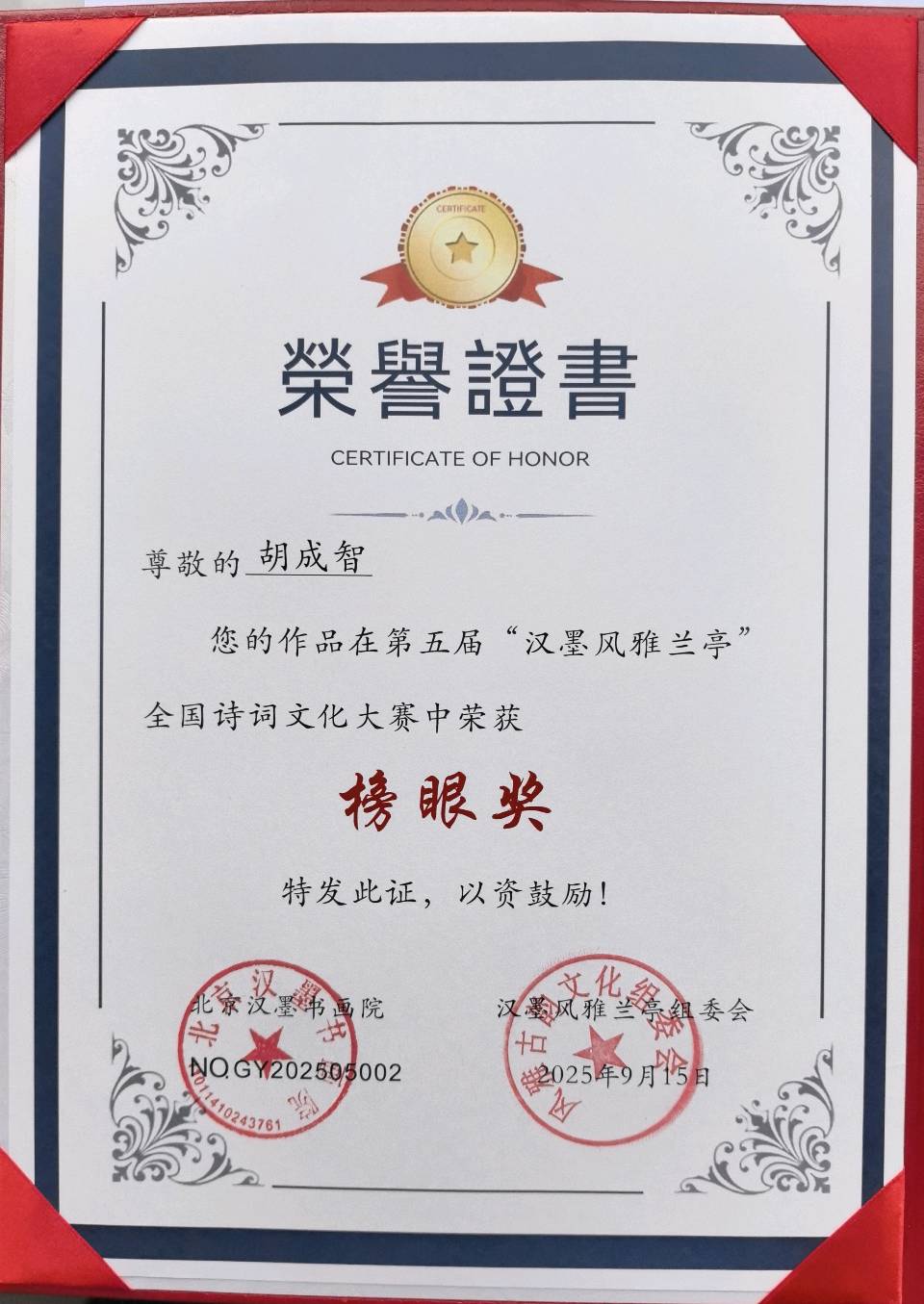

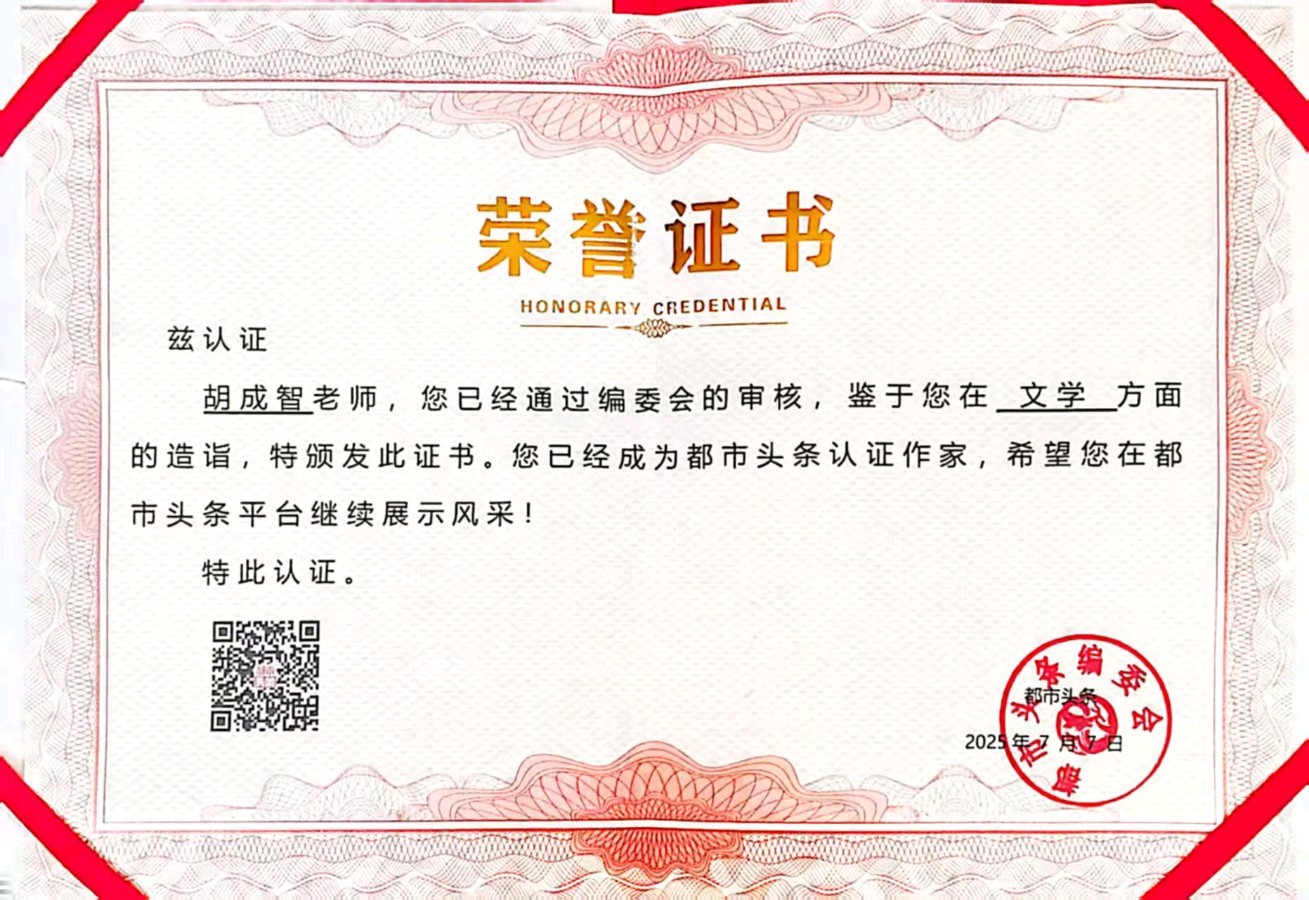

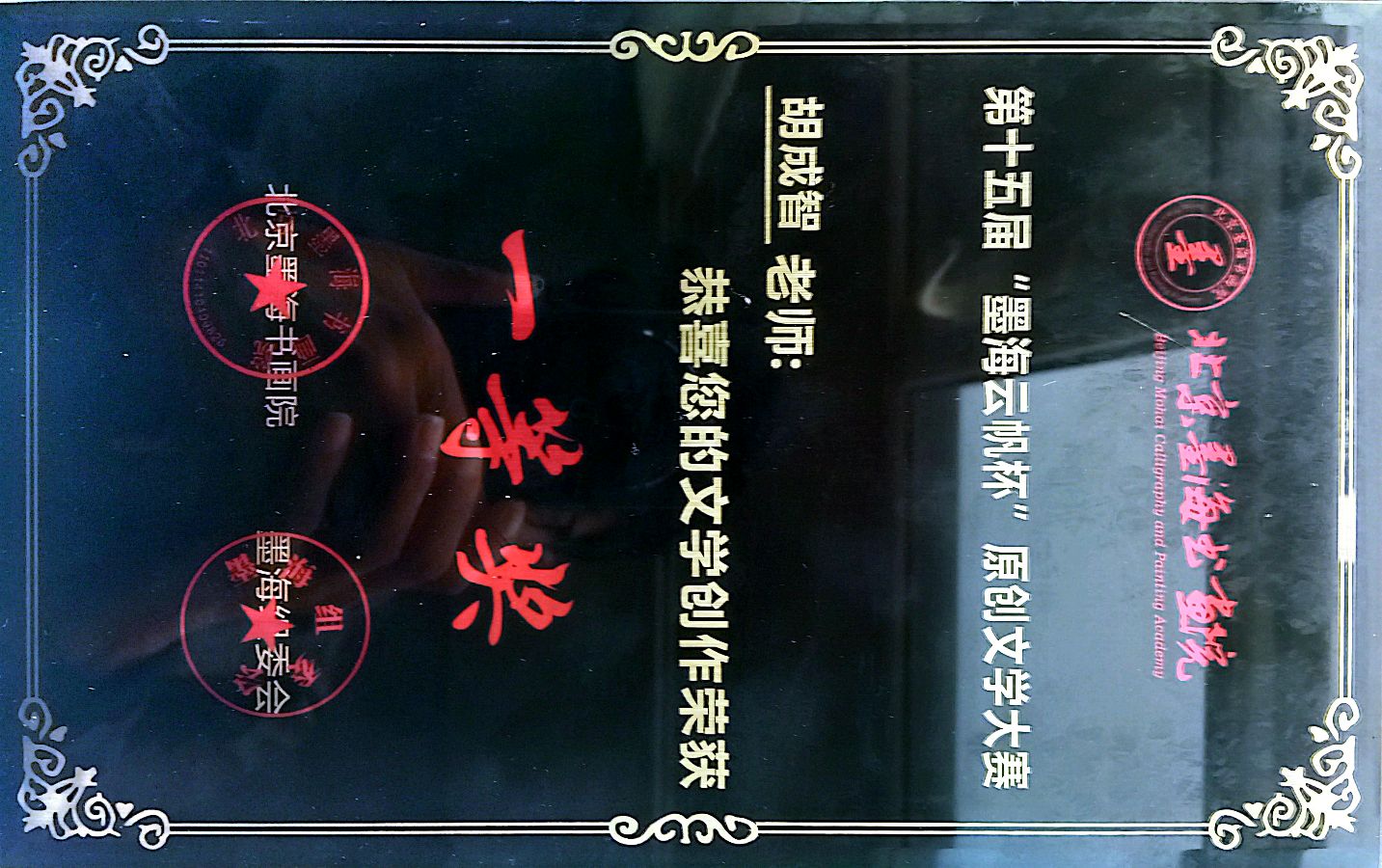

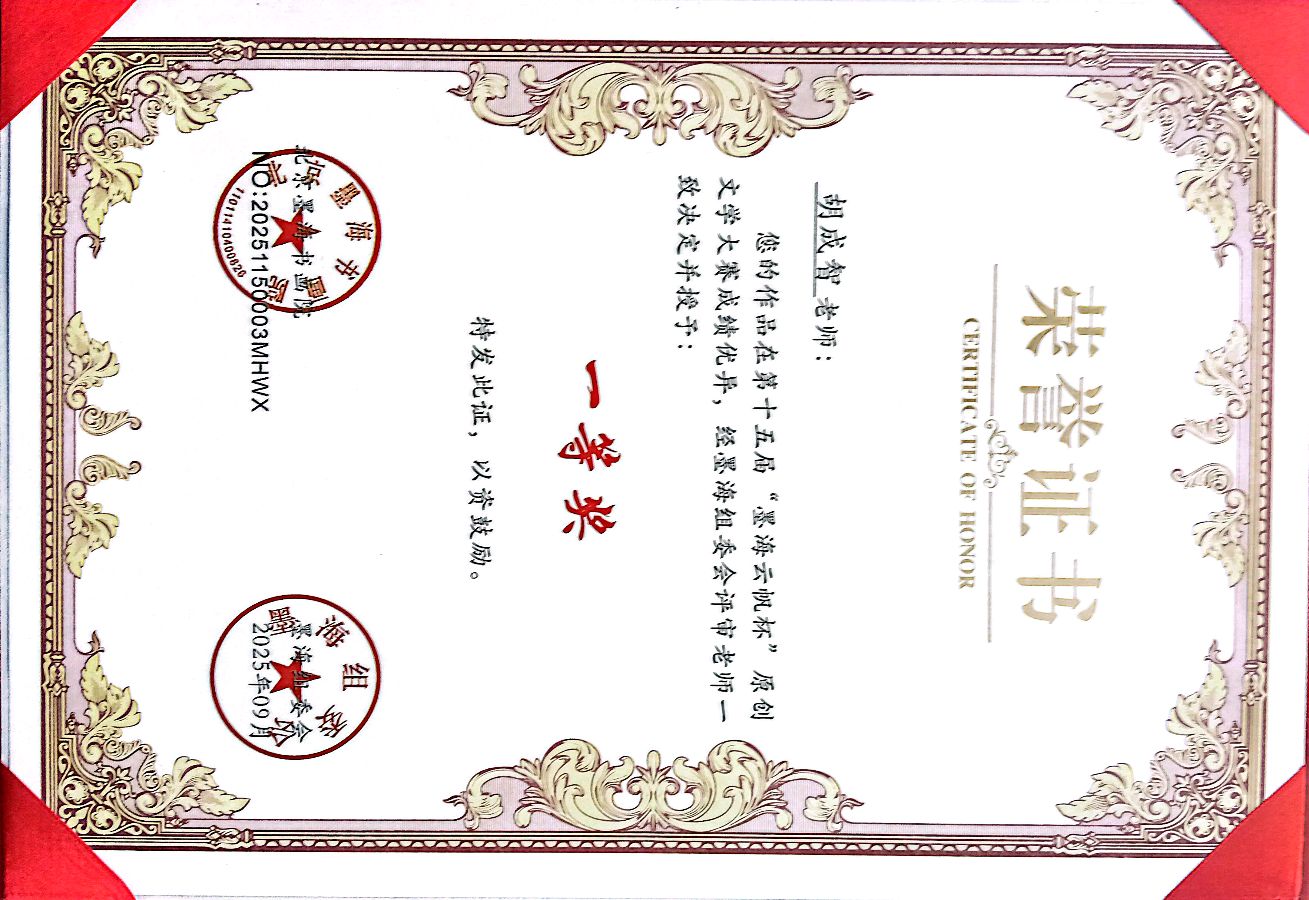

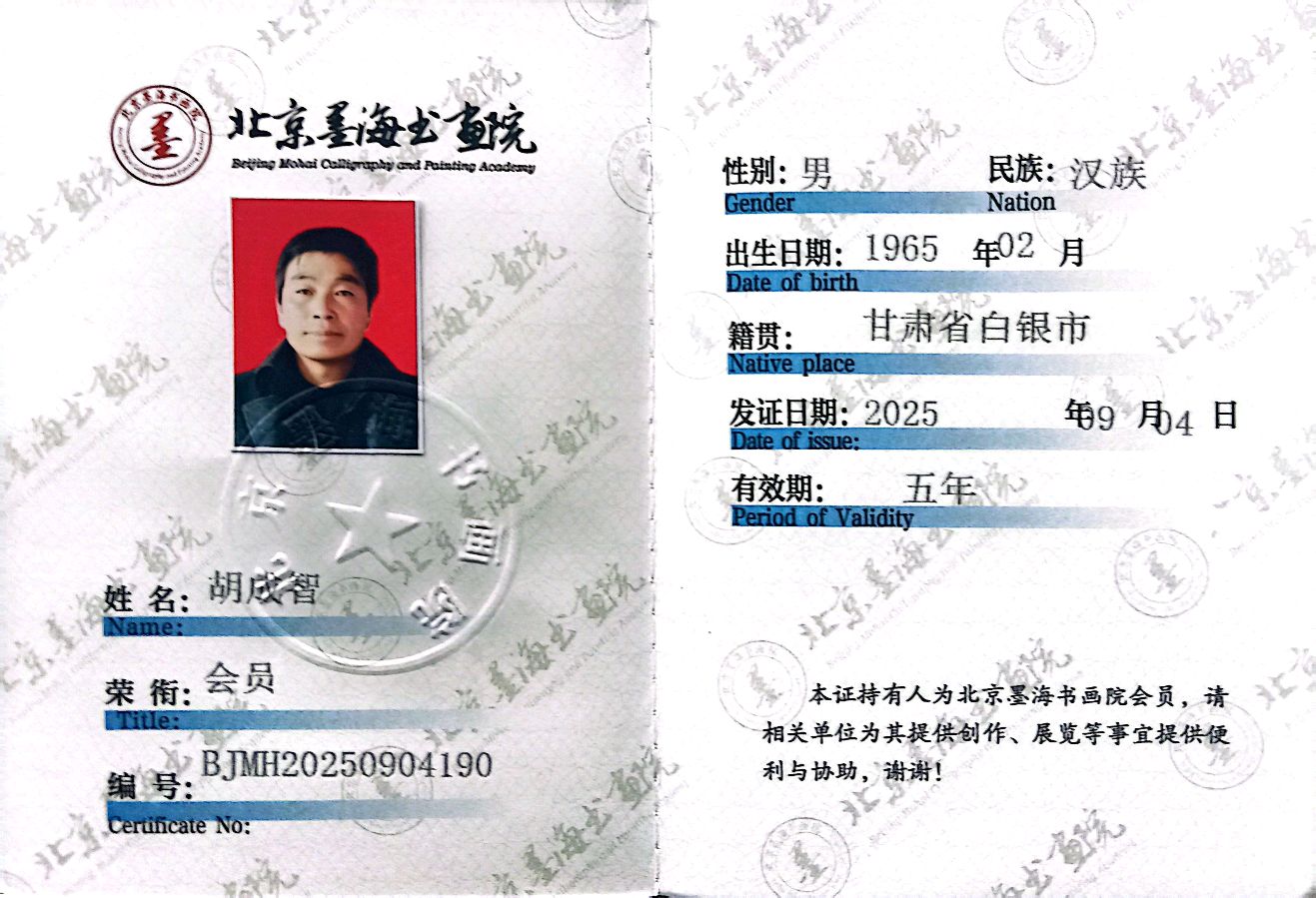

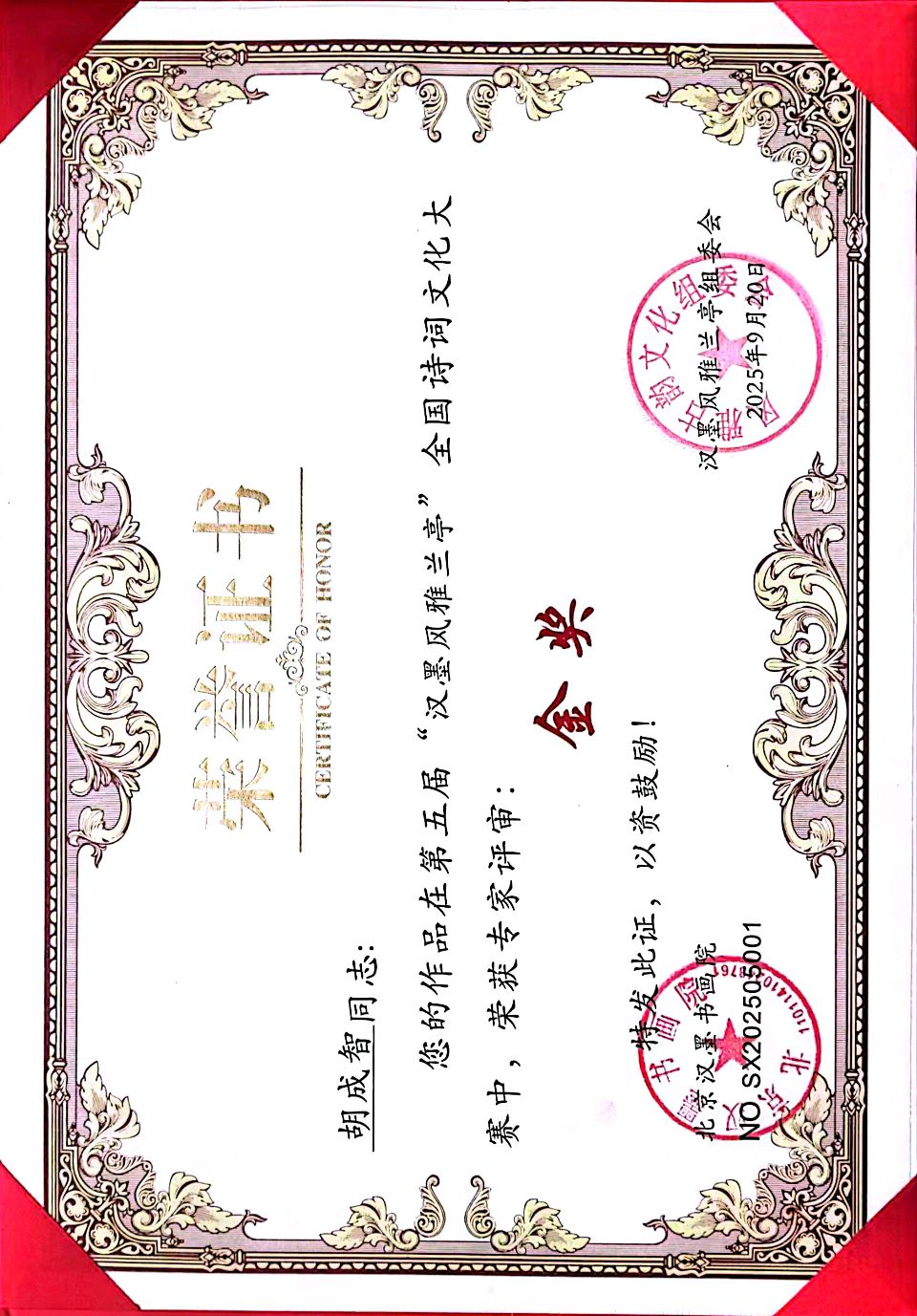

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑及认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点