精华热点

精华热点 冯玉祥将军真迹复印件的“前世今生”

吴熙禄

近日翻腾书橱,我在2002年7月写的《冯玉祥将军真迹捐献地——下三山村一行》旧文稿映入眼帘,心头不由一热:久违了!

看着褶皱残缺的稿纸,埋在心头的记忆瞬间泛起。这是一篇没有下文的“报道”,困惑了我整整二十一年,也纠结了二十一年!

2002年7月13日,我与几位老友慕名来到辛庄镇下三山村。真没想到,著名爱国将领冯玉祥的名字竟与这偏僻的小山庄联系在一起。我等怀着浓厚的兴趣和敬意,走进真迹捐献者刘登茂的后代刘德孝的家中。

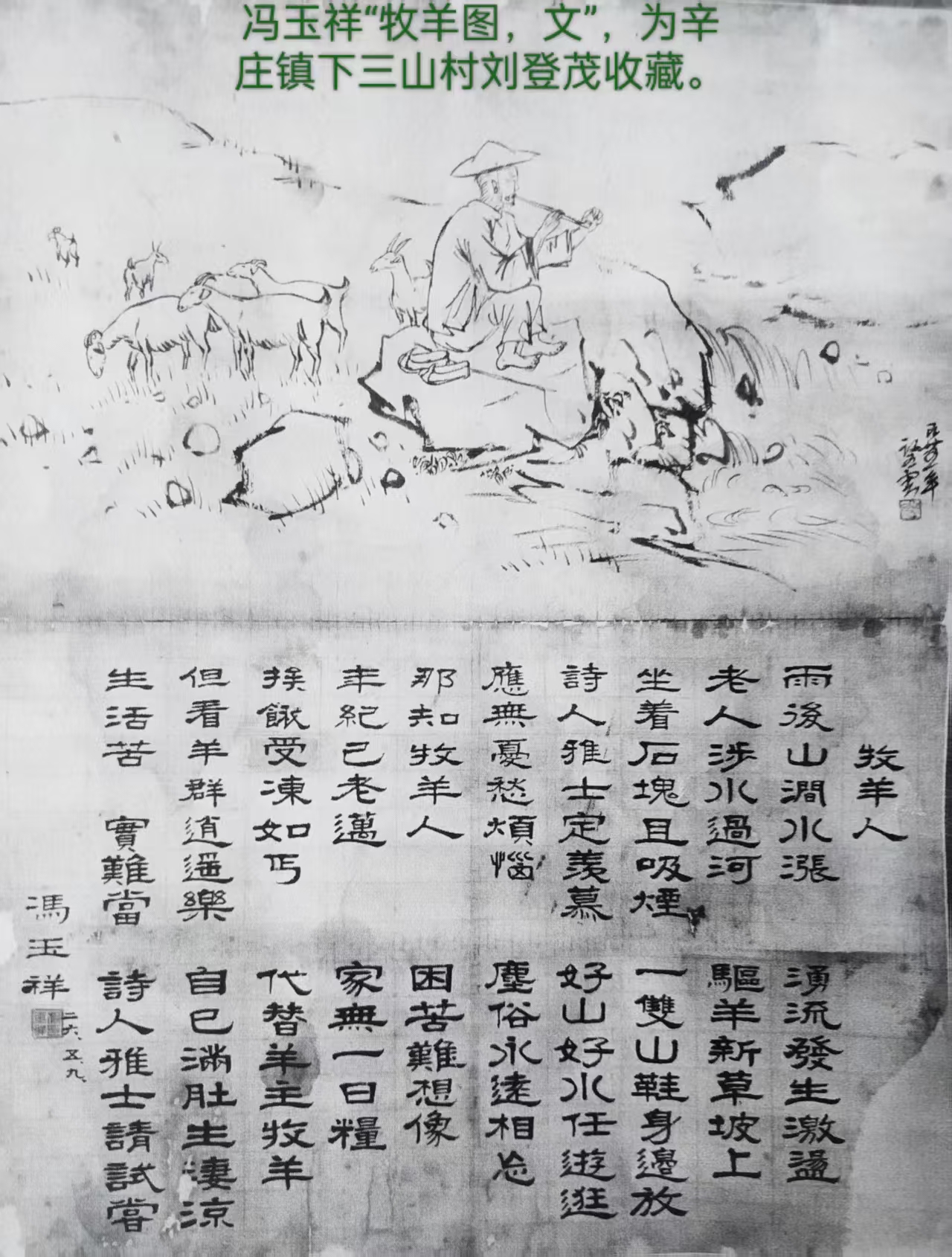

在刘家堂屋的西山墙上,挂着文物捐献证书和真迹来历的报道复印件。文章作者署名赵亮。题目是“冯玉祥将军《牧羊人》真迹征集记”。从中了解到,在1932年,冯玉祥属下一部在下三山一带剿匪,听说下三山村的刘登茂家存有护院用的步枪子弹。因弹药不足,一位连长找到户主,经过协商,用他保存的冯玉祥将军的真迹《牧羊人》字画换取了26排步枪子弹。

临行,连长嘱咐刘氏一家:这幅《牧羊人》字画是冯玉祥将军与大画家赵望云先生合作的真迹,很珍贵,一定要好好保存。刘氏一家三代确未辜负这位连长的嘱托,五十三年后的1985年刘登茂老人将此真迹捐出,莱芜市有关部门为其颁发了捐献证书,并奖励了200元钱。

赵亮文章的影印件右上方,附有《牧羊人》字画复印件。图中羊群一侧的石头上,坐着一位用旱烟袋锅抽烟的赤脚牧羊老人。看样子是刚趟过溪流,鞋子放在一边晾着,人坐在石头上歇息。

图下是冯玉祥将军为此图题写的《牧羊人》诗。全诗共二十句,用隶书写成。诗文先扬后抑,咏叹了牧羊人看似悠闲、实则“家无一日粮”、“满肚生凄凉”的佣工景况。品味诗作,一个“平民将军”的悲悯情怀,跃然纸上。

真迹存放刘家整整七十年,不光字画的作者早已作古,真迹珍藏、捐献者刘登茂老人也已不在人世。环顾四壁,谁会想到,乡村百年老屋里竟存有名人字画!

看到瘦骨嶙峋的刘德孝老人和他的残疾儿子,回味冯将军在《牧羊人》题诗中的苦吟“生活苦,实难当”,字画意境与珍藏者的状况浑然一体,不免令人心生凄凉!这位“平民将军”感叹平民的诗句真迹,被平民百姓收藏并献出,这是历史的巧合,还是命运的安排?

在盗匪横行的年代,百姓守家护院需要武器弹药,一幅字画与26排子弹何者重要,不言自明,交换时刘家不能没有纠结:是保一方,还是保一家?刘家选择了前者,彰显“一家服从一方”的义举!

还应当指出,真迹的作者冯玉祥将军、赵望云画家,二人成为历史名人也是后来的事。在那兵荒马乱的年代,能把真迹保存下来,与刘家的文化品位不无关系!

文物辗转流落,反映了一个时代的社会动荡和变迁。《牧羊人》真迹在那位连长身上辗转多少地方,不得而知,有幸的是,它的“落脚地”“选”在了莱芜,使本市档案馆增添了一份不可多得的文化珍品。也是由于刘家人的义举,使汶水源头之一的辛庄镇,历史文化遗产中有了爱国将领冯玉祥的元素,弥足珍贵!刘家几代人功不可没!

我等怀着敬慕和发掘地方历史文化的初衷而来,面对有贡献的刘家,当然不能虚此一行,当场表态写篇报道宣传一下。刘氏父子很高兴,把《牧羊人》真迹复印件从墙上取下递给了我。

回来后,我写了《冯玉祥将军真迹捐献地——下三山村一行》,连同真迹复印件一并送到了某报社,盼望媒体登载,我好将报纸送到刘家,不辜负一家人的贡献和期望。

本以为报道名人珍闻的稿件,报社肯定很重视,结果呢,不光没采用,当我问及文稿特别是那幅真迹复印件时,得到的答复竟是“没有登记,找不到了!”

报社人员答复的云淡风轻,我却如一瓢凉水照头浇下!早知道这样,送稿件时要个“签收”字据就好了。唉,世道变了,而我的观念还停留在早年的报界,即采用凭稿件凭质量的年代,不知“与时俱进”!当时的懊悔、不解,无以言表!

自此,歉疚之心时起,总觉着对不住下三山村的刘家!

话题回到本文开头。当我看到当年这篇报道草稿后,激动的心情促使我又找到当年“下三山一行”的日记。你说巧不巧,看日期,正是我等“下三山村一行”二十一周年之际!

念此心中的波澜再起:笔者的人微言轻,不光埋没了这篇报道,还造成文稿和复印件的“失踪”!感慨之余,回顾本人半个多世纪的投稿采用反差,即稿件质量与采用率的反比例,写了一篇“致敬过去的媒体,感谢现在的网络”一文,引起读者的共鸣,留言中不乏感慨:没有网络放生草根作品,多少人纠结终生!

迟滞了二十一年的报道借网络平台总算发出,略感欣慰,但是刘家满怀期望交给的真迹复印件呢,总得有个交代吧,然复印件已“失踪“多年,“物归原主”已是不可能的事!

怎么办?猛然想起赵亮先生“冯玉祥将军《牧羊人》真迹征集记”的报道,顿时开窍:有原件还愁复印件吗!有文友感动于我发掘当地历史文化的热情,满足了我的要求。“失踪”的复印件,依托真迹得以“转世”,有了“今生”!

看到真迹复印件,犹如久别重逢的信物,大画家赵望云的画作和冯玉祥将军的题字重现眼前,仿佛又回到了当年下三山村的农舍!

于是,我把之前在知名网络平台播发的“致敬过去的媒体,感谢现在的网络”、“冯玉祥将军真迹捐献地——下三山村一行”两篇文章和《牧羊人》原件翻拍图片进行了复印,决定择日到辛庄镇下三山村,让真迹捐献者的后人,重新看到挂在自家墙上十七年的真迹复印件和终得发表的文稿。

复印件是有了,二十多年过去了,当年六十多岁的老人还在世吗?问起辛庄镇的文友,据说还在。然当我怀着弥补遗憾的心情,搭乘出租车到达下三山村问起时,竟是老人已故去的不幸消息!

老人临终前是不是还叨念这件事?念此愈加内疚!复印件“今生”,老人家“过世”,这种历史的错过,无法弥补!“来得太晚了!”我不由得一声叹息!

来到后人住处,可惜人不在家,也没法联系。此刻的心情还真对应了唐朝诗人陈子昂的《登幽州台歌》:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独仓然而涕下!”“二行下三山”,不无悲凉!

在街道踱步为难时,突然心头一亮:把物件先送到村委,让更多的人知道这件事,其宣传效果不比直接送到家庭强吗!出租车司机也认为这种转送方式效果好。

于是我们来到村委大院门前。由于还不到上班时间,在等待之际,感动于此行的出租车司机,拍下复印件,并满怀深情地说:“我远远近近跑了多少趟车,唯独这次有意义!”我说:“如果对刘家没有个交代,我的心一辈子是不会安宁的!”司机郑重地点了点头,自然体会到了我迫切“还愿”的心情!

未几,村支部刘书记来了。听了我的说明后,很感动,郑重接下已发表的文稿和真迹复印件,表示一定转送!为了给此行留个纪念,我们在村两委办公楼门前,站在“下三山”三个大红字下合影!

“二行下三山”,除了刘德孝老人故去的遗憾无法弥补外,重新制作的真迹复印件“物归原主”,了却我一桩心事。更重要的是迟滞二十一年的报道得以发表,借网络的功能,远播了刘家父子的名声!其宣传的广度,是当年的这家报纸没法比的,念此,我非常欣慰!

但愿刘德孝老人与其父刘登茂在天有灵,多少得到一些慰藉!更愿借“二行下三山”,使当地中断的历史故事,再度得到传扬!

2023年7月17日于汶河社区(原金鼎花园)

作者简介:吴熙禄,网名“棋山风景”。1947年12月生。籍贯济南市钢城区里辛镇(原棋山管委)圈里村。1965年参军。退伍后,先后就职于莱芜铁矿、莱钢安装工程处、莱钢职教中心。当过矿工、宣传干事、政治教师。论文《论自学》获1986年度省电大“优秀论文三等奖”。论文《违背客观规律质疑》收入1990年度山东大学出版社出版的图书《改革与建设的哲学》。1990年获“山东省职工教育优秀教师”称号。

1997年10月退休后,从事家族、地方文化和革命传统文化的发掘和研究工作。2020年被聘为《济南市吴伯箫研究会》顾问。现为《中国企业档案》杂志审读。之间曾在报刊、网络平台发表文章百余篇。出版内部读物《汶水流情》《雁过留声》《玉壶冰心》《荣河纪行》《门槛记》《荣河遗爱》等。正式出版历史小说《大明清官吴来朝》《古槐幽梦》和散文集《天光云影》。其中大部分作品分别被山东省图书馆、山东省方志馆、南京市图书馆、济南市档案馆、莱芜区档案馆、钢城区档案馆、钢城区图书馆、莱钢档案馆等收藏。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版