第一卷:古寨烟云 (第一章至第五章)

第一章:黄土深处 (扩写版)

民国九年的秋风格外萧瑟,卷着黄土高原的沙尘,扑打在刘家寨子斑驳的土墙上。保长杨儒林独自佝偻着身子,沿着老堡子山陡峭的羊肠小道向上攀爬。他的脚步沉重,仿佛每一步都踩在历史的褶皱里。腰间那封来自靖远县衙的公文,像一块火炭灼烧着他的肌肤。公文上的字句寥寥,却重若千钧:“民国九年十二月初七,海原大地震,烈度极强,波及甚广,尔东屯一带,速查灾情上报……”

“东屯……”杨儒林在心里咀嚼着这个古老的称谓。如今官方文书都叫这里“刘家寨子”,但方圆百里的老人,依旧固执地称这片土地为“东屯”。他祖父,那位前清的乡贤曾说过,刘寨在汉代就有军屯垦守,因地处陇右以东,故称“东屯”。一个“屯”字,烙印着驻军、移民、垦荒的往事,暗示着这里并非从来就是僻壤,曾是帝国经略西北的脉搏之一。

他终于登上了堡子山顶。残阳如血,将他的身影拉得悠长,投射在布满裂缝的夯土城垣上。这座古堡据传是宋元之际的遗存,或许更早,山巅曾有的玉皇阁早已湮灭在时光里,只剩下这军事堡垒的骨架,在风中诉说着曾经的刀光剑影。堡墙下,一条狰狞的裂谷自东向西横贯整个川道——那就是碱沟,一条在大地震后才彻底成形的季节河。此刻沟底干涸,裸露着灰白色的碱渍,像一道永远无法愈合的伤疤。

他的目光越过碱沟,望向北山脚下那片断壁残垣。那里曾是刘寨最繁华的所在,窑洞层叠,商铺林立,铁匠铺的叮当声、驮队的驼铃声、宝山寺(卧虎寺)的钟鼓声交织成一片生机。如今,只剩一片死寂。三天前那场地崩山摇的灾难,将大半条街市连同里面的居民,彻底埋进了黄土。他能想象那些被活活闷死在窑洞里的人最后的绝望。北庄社那个巨大的涝坝,曾经是刘寨人对抗干旱的生命之泉,如今也塌陷了半边,碱沟的浊流正无情地从中穿过。

风中隐隐传来妇孺的哭泣声,那是幸存者在废墟中徒劳地挖掘。杨儒林攥紧了拳头,指甲深深掐进掌心。他想起县志编纂者范振绪先生提及上次大地震时,曾用“东屯伤亡最为残重”一笔带过。历史如此轻描淡写,而亲历者的痛苦却如此具体而微。他知道,刘家寨子的历史,又将翻开血泪浸透的一页。

第二章:震痕 (扩写版)

裴秀英从噩梦中惊醒,耳边仿佛还回响着大地咆哮和山体滑落的轰鸣。她蜷缩在临时搭建的草棚里,紧紧搂着五岁的儿子狗娃。孩子在她怀里不安地扭动,嘴里嘟囔着“爹……娘……”

三天了,那场灾难的每一个细节都刻在她的骨头上。那天傍晚,她正在窑洞里和面,准备做一顿荞麦面。突然,脚下的土地像打摆子一样剧烈颤抖,灶台上的瓦罐噼里啪啦摔得粉碎。她还没反应过来,就听见外面传来天崩地裂般的巨响,整个窑洞瞬间陷入黑暗,头顶的黄土簌簌落下。

“地动了!快跑!”是公公嘶哑的喊声。

她抱起吓呆的狗娃,跟着公婆和丈夫跌跌撞撞往外冲。刚到窑口,一股巨大的力量从后面推来,她眼前一黑,失去了知觉。不知过了多久,她被狗娃的哭声唤醒,发现自己半截身子被土埋着,怀里的孩子完好无损。她拼命扒开泥土爬出来,回头望去,魂飞魄散——他们家以及整排依山而挖的窑洞,几乎全部被滑落的山体整体掩埋,不见了踪影。丈夫的手在最后一刻推了她一把,自己却永远留在了那片黄土之下。

“碱沟……是震出来的!”一个苍老而沙哑的声音在旁边响起。是村里的老寿星马太爷,他拄着拐棍,颤巍巍地指着川道里那道新出现的巨大裂谷。“以前,这就是一条长满荒草的浅渠,水在草底下悄悄流,娃娃们都能蹦过去。现在……成了吃人的阎王沟了!”

裴秀英茫然地看着那条深沟。它像一头巨兽,吞噬了曾经的田地、道路,也吞噬了她熟悉的生活。幸存的人们聚集在兴隆宝山寺庙的废墟前。这座据说在宋元时期就香火鼎盛的寺庙,如今只剩几堵残墙和半埋在土里的石雕佛像。有人从瓦砾中扒拉出一些带有古朴花纹的碎砖残瓦,老人们说,那是寺儿湾早年宏大庙宇的遗迹,毁于更早的兵燹或地震,如今连这次劫难也未能幸免。

杨儒林保长带着几个乡丁,组织青壮年挖掘幸存者和掩埋死者。张货郎,那个走南闯北见多识广的外乡人,也加入了救援的队伍。他看着这片惨状,对杨儒林低声道:“杨保长,集市不能散,人心不能散。得赶紧把集市恢复起来,让大家有个念想,有个交换东西的地方。”

杨儒林重重地点了点头。他看着眼前这些劫后余生、面带惶恐的乡民,又望向南方,那里是靖远、通渭、秦安的方向。他知道,用不了多久,就会有新的移民,像他们的祖辈一样,被这片虽然贫瘠但地广人稀的土地所吸引,前来“占田为业”。刘寨,就是在一次次的毁灭与重生中,艰难地延续着它的血脉。

第三章:黑窑洞的阴影 (扩写版)

时间流转,日历翻到了公元1962年7月。位于刘家寨子公社东北二十里的黑窑洞村,郭全德一家正经历着一个难熬的酷暑。尽管海拔两千多米,往年夏日还算凉爽,但今年持续的干旱和高温,让窑洞里闷热得如同蒸笼,空气中弥漫着焦躁不安的气息。

郭全德蹲在院子里,愁眉苦脸地看着角落里那只养了三四年、体型肥硕、毛色亮丽的大狸花猫。这猫是妻子和女儿的心头肉,平日里家人宁愿自己饿着,也要省下点口粮喂它,使得它比村里别的猫更显油光水滑。可今天清晨,这猫从窑洞顶上跳下来,走了几步就一头栽倒在院子中央,没了气息。

郭全德上前抱起猫,心疼地摩挲着。猫身上没有明显伤痕,身体尚软,像是睡着了。但他没有注意到,猫的嘴角和鼻孔处,有几缕已经凝固的暗红色血丝。1962年的甘肃农村,物资极度匮乏。女儿一直渴望一顶皮帽子,郭全德看着这张完好的猫皮,内心挣扎良久,最终还是狠下心来。他找来刀子,小心翼翼地剥下了猫皮,用树枝撑开,晾在门后,指望硝制好了给女儿做顶帽子。他并不知道,死神已经随着猫身上携带的鼠疫杆菌,通过跳蚤的叮咬,侵入了他的身体。

三天后,7月28日清晨,郭全德在剧烈的头痛和寒颤中醒来。他感觉喉咙被什么东西堵住了,呼吸艰难。他用力一咳,一股带着腥臭味的、粘稠的脓血痰液涌入口中。他试图呼喊妻子,却只能发出“咕嘟”的怪响。痰液彻底堵塞了他的呼吸道,这个壮年汉子在家人惊恐的目光中,因窒息而痛苦地死去。

他的死,仅仅是一场悲剧的序幕。按照乡俗,家里为他办了丧事,杀了仅有的两只羊招待前来奔丧的亲友。密切的接触,使得瘟疫在亲人邻里间迅速传播。妻子郭氏、女儿郭秀英、儿媳冯金英、儿子郭满城、前来奔丧的外嫁女儿郭秀莲,以及照顾过病人的亲家苏守忠、社员唐世明……一个接一个地倒下了,症状与郭全德如出一辙。

疫情迅速上报。8月9日傍晚,年轻的卫生系统干部钱宇平接到了紧急报告。他立刻意识到问题的严重性,迅速组织了一支由流行病学、细菌学、临床医学专家组成的队伍,携带有限的磺胺嘧啶、链霉素和防护物资,连夜奔赴会宁。在郭家昏暗的窑洞里,专家们很快注意到了门后那张撑开的、已经成为传染源的猫皮。实验室检测确认了最坏的猜想——鼠疫杆菌,而且是传染性极强、死亡率极高的肺鼠疫。

消息被严格封锁,但在刘寨公社内部,恐慌像瘟疫一样蔓延。曾经熙攘的街道变得冷清,人们关门闭户,不敢轻易与人接触。省、地、县三级联合防疫指挥部迅速成立,隔离、消毒、检疫、服药……一场无声的战争在这片旱塬上打响。最终,疫情导致26人发病,11人死亡(另有说法为15人)。这场由剥食病猫引发的鼠疫,被记录在新中国的防疫史上,成为一次沉痛的教训,也让“刘寨黑窑洞”这个名字,以一种极其惨烈的方式,被外界所知。

第四章:耕读血脉 (扩写版)

寨科村田家那座略显破败但格局犹存的老宅里,田学斌就着如豆的煤油灯光,低声诵读着《论语》。堂屋正上方,“耕读传家”的木匾虽已漆皮剥落,但字迹依然遒劲。这是他祖父,一位晚清秀才的手笔。

田学斌的父亲,曾在旧政府做过一任小吏,如今在家务农,却从未放松过对子女的课读。夜深人静时,父亲常对田学斌说:“咱刘寨这地方,苦甲天下,十年九旱。地里刨食,看天脸色,难有出息。唯有读书,是走出去的唯一指望。老祖宗留下这‘耕读’二字,‘耕’是养活身子,‘读’是滋养心魂,一样都不能丢。”

这种观念,深植于刘家寨子许多家庭的骨髓里。尽管这片土地立学极晚,解放前甚至没有一所像样的学校,坑害了数代天资聪颖的孩童,但一旦条件允许,重视教育的传统便爆发出惊人的能量。

在元埫村,袁家出了第一位女教授袁彩荷,她的故事激励了无数乡邻。在北庄社,与田学斌差不多年纪的杨鹏,对物理课本上的公式着迷,后来走上了研究近代物理学的道路。寨科村除了田学斌,还有徐改平,这位女性凭借惊人的毅力,先后在北京师范大学攻读博士,在复旦大学完成博士后研究。李寨村的徐步成,一边跟着父亲学习祖传的阴阳风水,一边偷偷自学文化课,后来也考上了大学。

杨儒林保长的孙子杨海峰,走上了另一条路。他继承了家族里一位远房族亲杨正子的衣钵,学习风水堪舆。但与老一辈不同,他不仅熟背《青囊经》、《撼龙经》,还偷偷找来了《地质学》、《水文学》的教材对照研究。他常对找他看风水的人说:“老法子看龙脉砂水,是为了寻个藏风聚气的好环境;现在咱还得看看土层结构,估摸底下有没有水脉。人住着舒坦,比什么都强。”

夜晚的刘家寨子,许多类似的灯火在黑暗中闪烁。孩子们在土炕、在破旧的书桌前,为了跳出农门,为了改变命运,进行着最艰苦的跋涉。父母们则默默承担着一切劳苦,节衣缩食,卖粮卖畜,甚至举债,只为支撑那看似渺茫的希望。这种近乎宗教般虔诚的供读之风,成为刘寨最为独特,也最令人动容的风景。

第五章:裂土新生 (扩写版)

改革开放的春潮,终于涌进了陇东这片干渴的旱塬。刘家寨子公社恢复了“刘家寨子乡”的建制,人们脸上的表情不再像过去那样紧绷,眼神里开始有了对未来的憧憬。

“三苦”精神被赋予了新的内涵:“苦耕、苦读、苦干”。但“乐”的内容也发生了变化——乐见子女考上大学,乐意外出务工挣钱。拖拉机开始取代部分耕牛,在层层梯田上轰鸣。政府推广的“坡改梯”、“旱变水”工程,让一部分望天田变成了可以灌溉的宝地。

在元埫村,由几位返乡青年牵头,成立了“会宁县高原夏菜种植农民专业合作社”。他们流转土地,尝试种植耐旱且经济价值更高的有机百合、藜麦和马铃薯。村民刘荷芳把家里的几亩山地租给了合作社,自己则到合作社的百合地里打工。“除草一天八十块,挖洋芋、挖百合能挣一百,包百合、压机子按斤算,一块二一斤,”她盘算着,脸上有了笑意,“这么下来,一年能挣两万多,比光种麦子强到天上了!”

但新的挑战也随之而来。传统的小麦、糜谷种植效益低下,大量年轻人选择外出打工,奔向兰州、银川、甚至更远的南方城市。村子里出现了“空壳社”,土地撂荒的现象日益严重。昔日逢集日人山人海、摩肩接踵的刘寨街道,在电商的冲击下,也变得冷清了许多,只有卖日常零碎和农资的摊位还在坚守。

新任的乡党委书记马宗祯面对着发展规划图,眉头紧锁。全乡的肉羊存栏量达到了三万七千多只,肉牛近千头,但市场价格波动剧烈,养殖户收益很不稳定。那个规划中的五万亩农业灌溉水源配套工程,是打破干旱魔咒的希望,但庞大的资金缺口像一座大山。他知道,刘寨正处在又一个历史的十字路口。传统的农耕文明在消退,现代农业、商品经济、打工经济交织碰撞,机遇与风险并存。

在集市的一角,懒大爷的孙子开了一家摩托车修理铺,生意不错。他不再像爷爷那样做“牙行”,而是靠着技术吃饭。他望着街上稀疏的人流,对旁边杂货店的老板说:“时代变了,光靠种地、赶集是不行了。以后,就看谁能跟上趟了。”

刘寨的沧桑,在每一次时代的变迁中,都留下深深的刻痕。从屯垦到震殇,从疫病到饥馑,从封闭到开放,这片土地和它的人民,总是在最艰难的境遇里,挣扎着寻找新的生机。他们的命运,与国家的脉动息息相关,他们的坚韧与求变,共同构成了这部厚重史诗的底色。

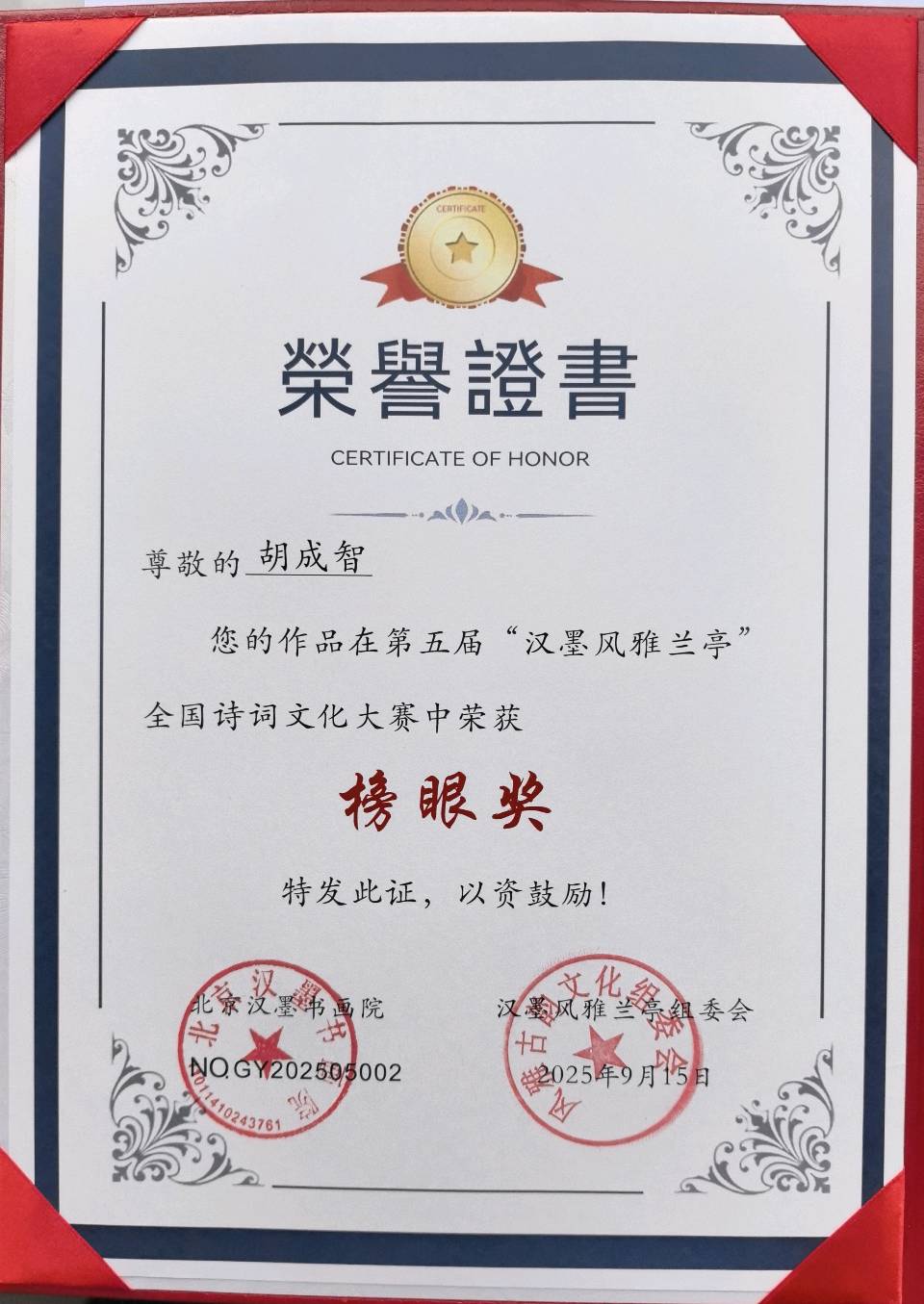

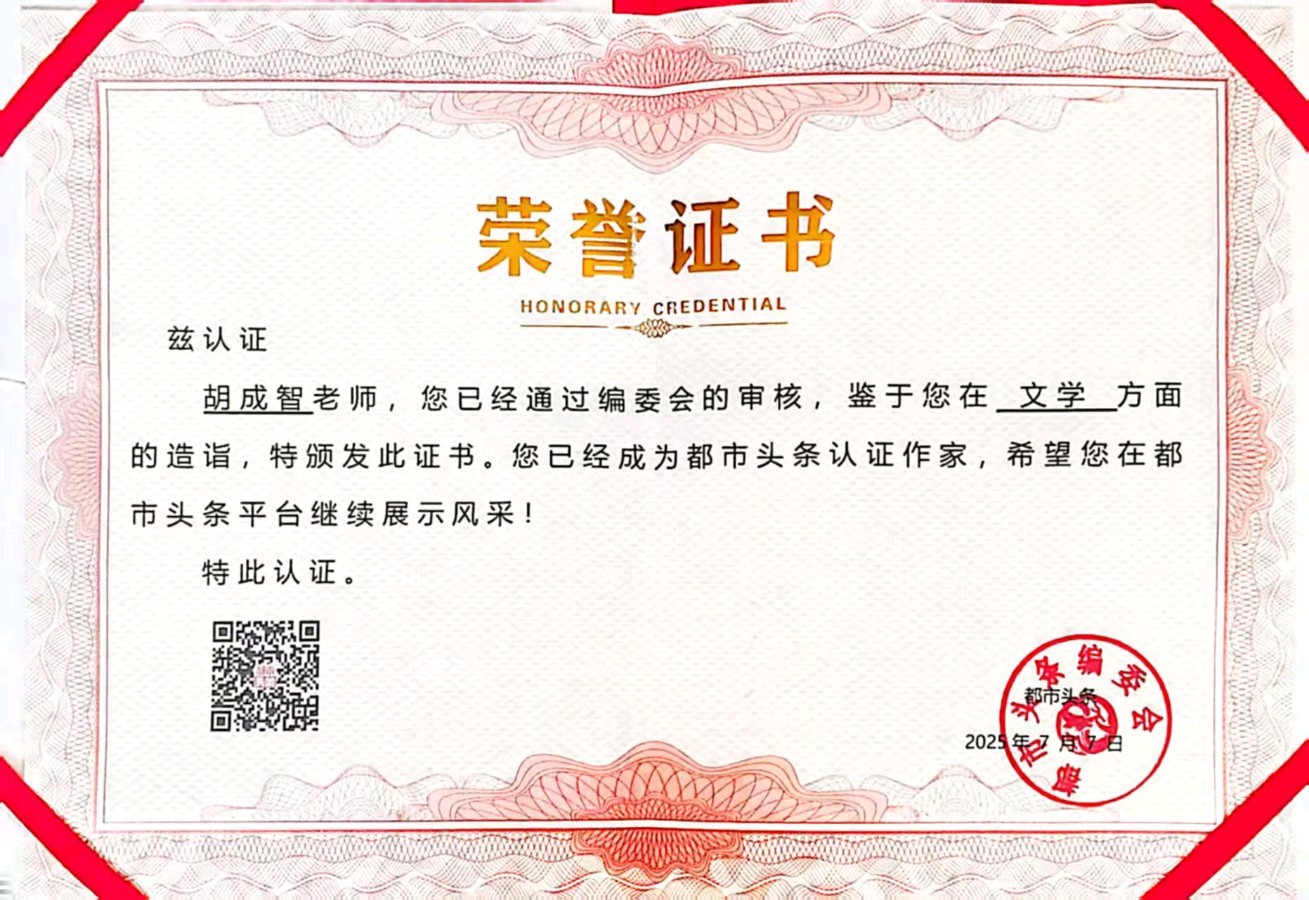

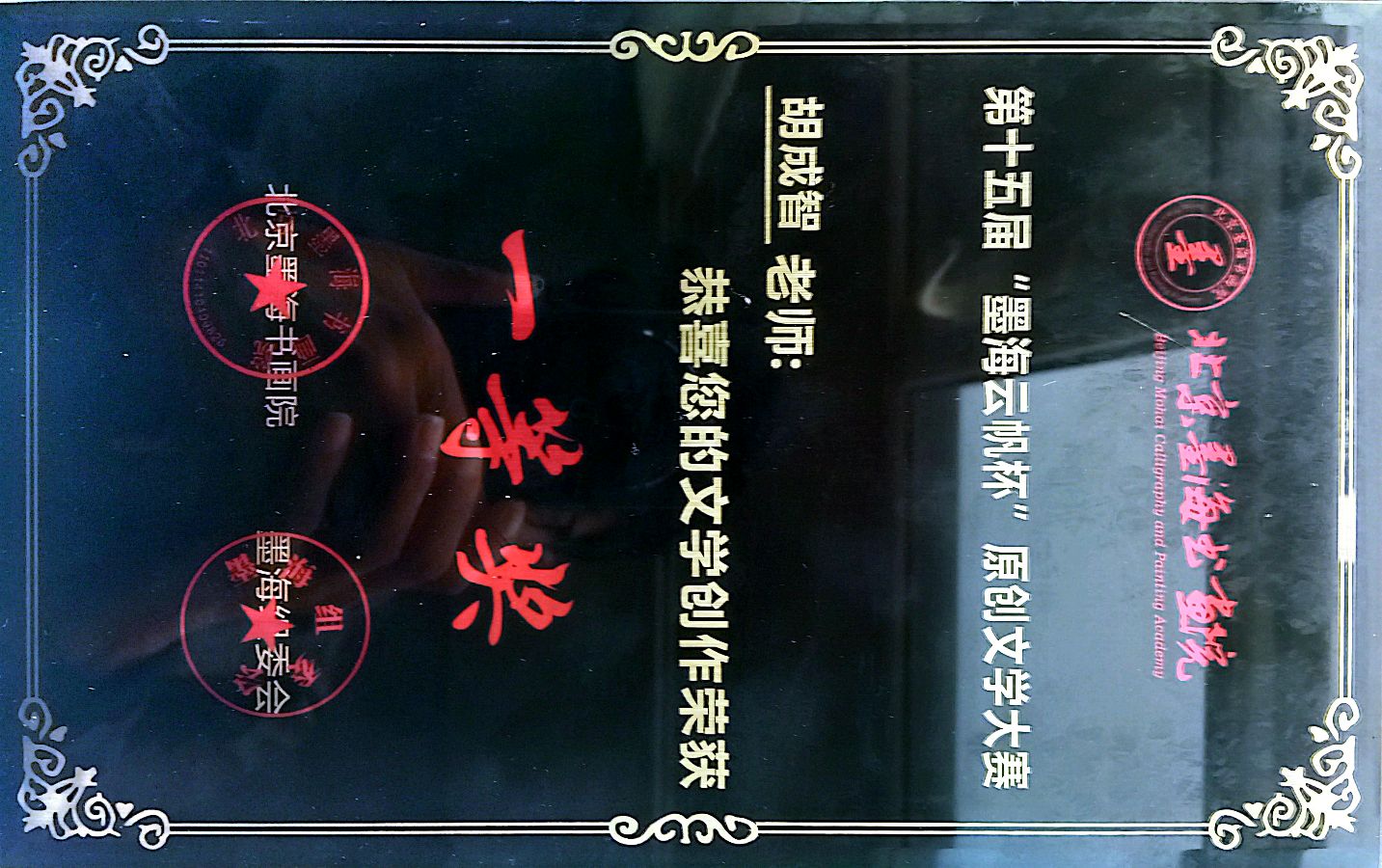

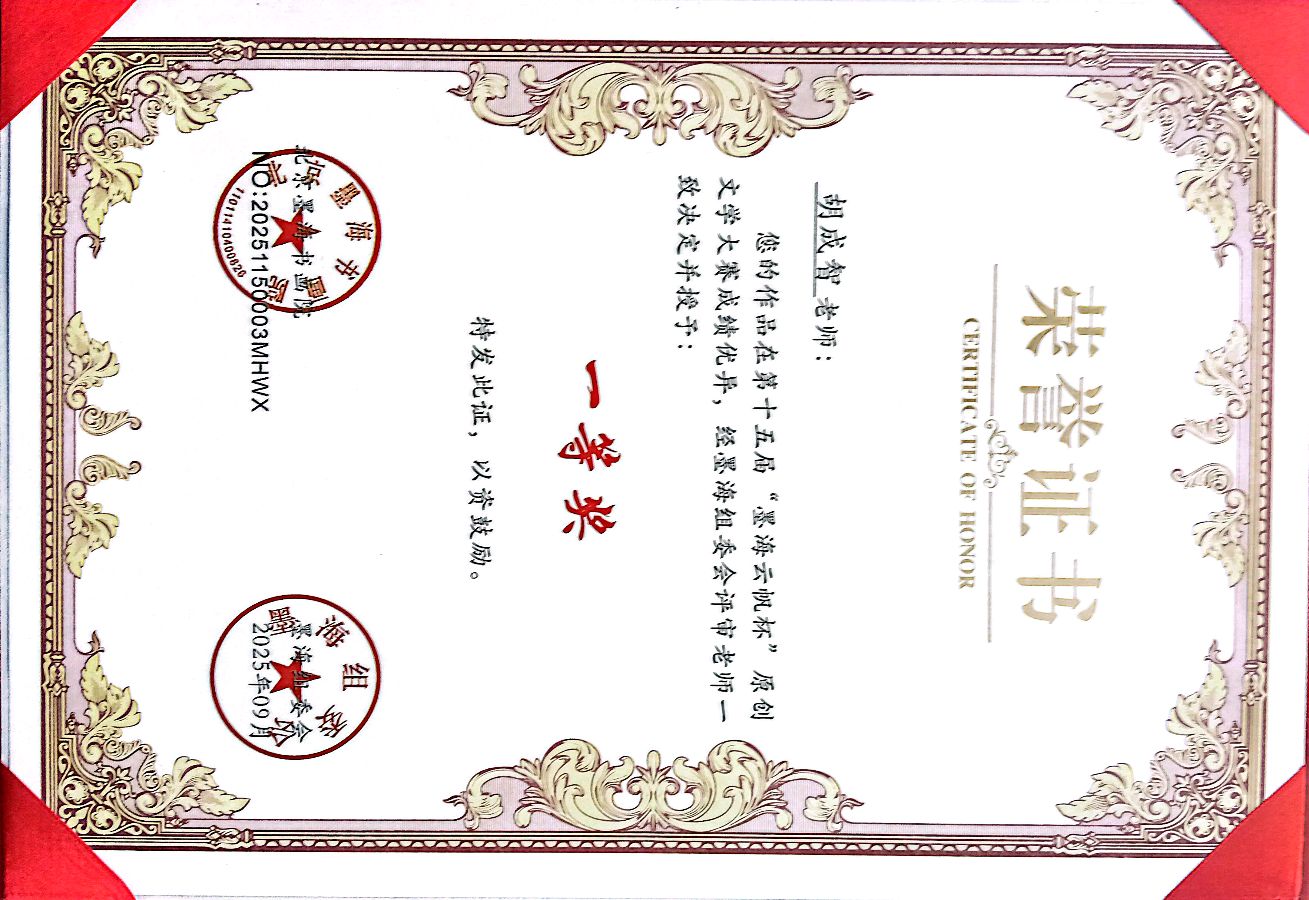

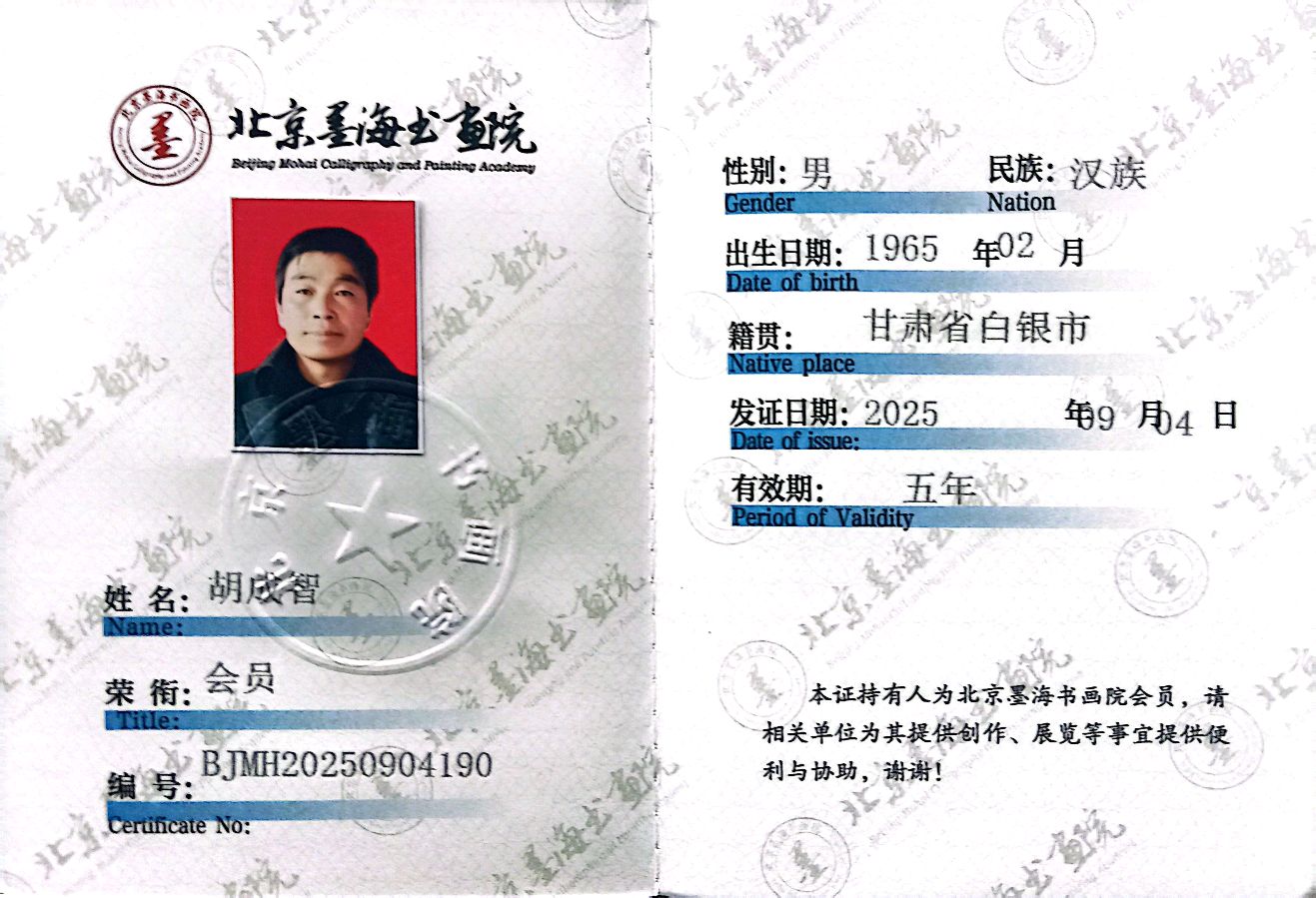

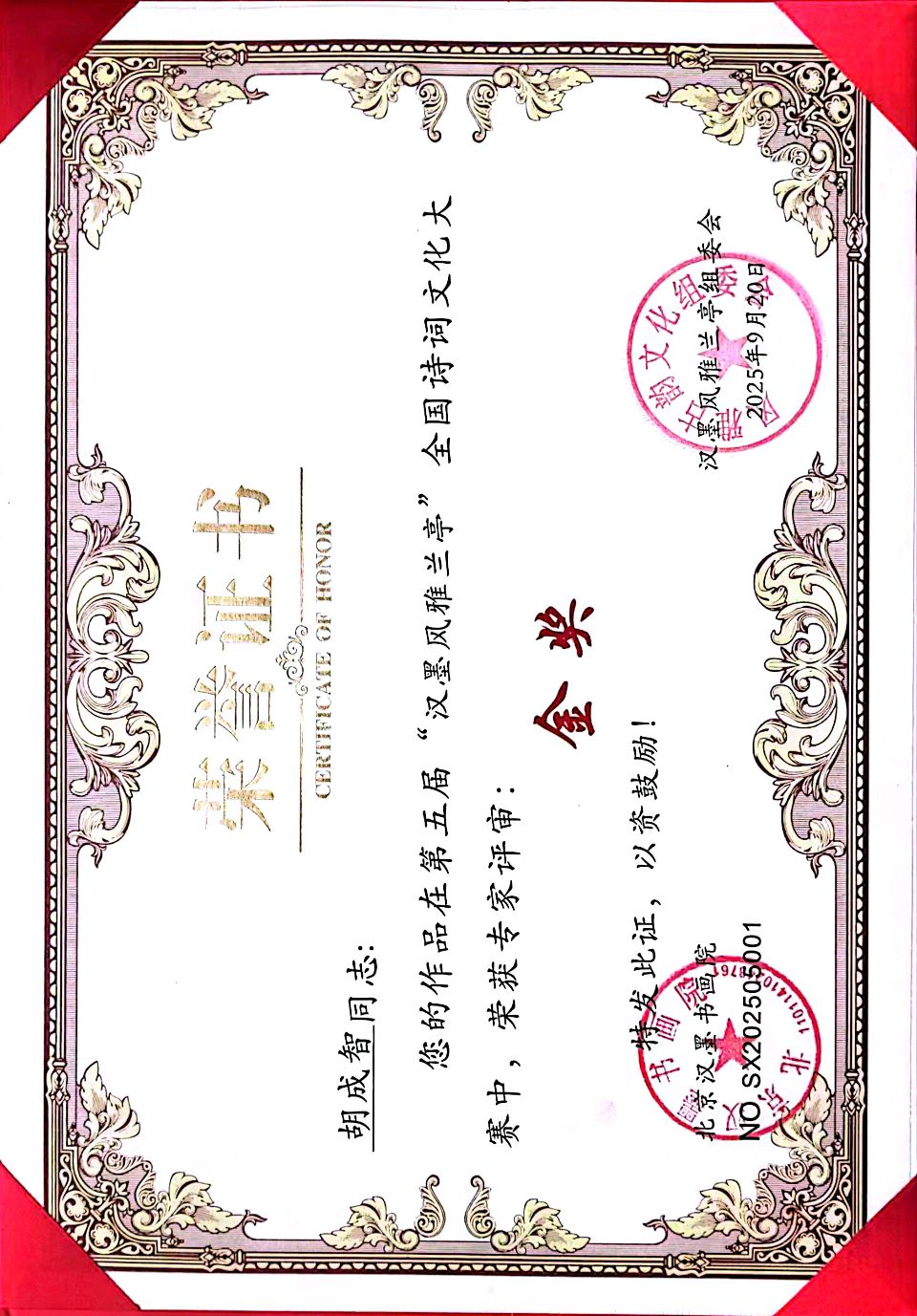

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑及认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点