精华热点

精华热点 [文化周刊]当代“诗书画”名家赵秉泉作品赏析

故园家山 履迹墨痕——赵秉泉的艺术人生

文/于学忠

“盖州秀美世无双,州川壮丽好风光。”辽南古城盖州,大清河水蜿蜒流淌,滋养着这片土地的生灵,也孕育出一位对艺术满怀赤诚的守护者——中国当代实力派书画家、辽宁省非物质文化遗产项目盖州风筝代表性传承人赵秉泉。他的笔墨间,满是对故土的深情;他的人生里,尽是与艺术交织的动人篇章。

1946年,赵秉泉出生在盖州一个普通家庭,笔名白水,或许正是他对家乡清澈河水与纯粹艺术追求的一种隐喻。在那个物质匮乏的年代,艺术的种子却在他幼小的心中早早生根发芽。“由于受了爷爷和爸爸的影响,我小时候就爱画画,家里用白纸糊的墙,屋里屋外的泥地,都成了我的画板。”赵秉泉回忆起童年时光,眼中满是怀念。墙壁上的小人、草虫、小燕子、孙悟空,都是他对世界最纯真的观察与表达,那些稚嫩的笔触,是他艺术之路最初的印记。

而真正让他与艺术结下深厚羁绊的,是赵家代代相传的风筝手艺。赵氏风筝到赵秉泉父亲赵福仁这一辈,“风筝赵”的名号在当地才真正叫响。“其实,好手艺都是生活给逼出来的,从我爷爷那辈起,我们全家老老少少都是靠做风筝这门手艺才存活下来。”赵秉泉的话语中带着对祖辈的敬意与对生活的感慨。彼时的赵家,房无一间、地无一亩,他出生时,全家四口人还挤在租来的房子里。生活的窘迫,让这门风筝手艺成为了全家的生计依靠。即便后来解放,父亲被分配到供销社工作,生活有所改善,也始终没有丢下这门手艺,只要得闲,就会认认真真地做风筝。

在这样的家庭氛围中,赵秉泉对风筝的热爱愈发浓烈。9岁那年,他不再满足于单纯放风筝,而是学着祖父和父亲的样子,亲手制作了人生中第一只风筝。那只风筝或许并不完美,歪歪扭扭,图案也略显粗糙,但当他拿到街上,还没来得及放飞,就有人提出购买。这次意外的“收获”,仿佛为他打开了一扇新的大门。“我仿佛开了窍,干脆做起了小买卖,把自己做的风筝拿到街上卖。”赵秉泉笑着说。当时,一只普通风筝卖3毛钱,若是客户指定图案的空白风筝,就能卖到5毛钱。这笔钱在那个年代对一个孩子来说可不是小数目,他也因此成了小伙伴眼中的“小富翁”。更重要的是,这次经历让他更加坚定了对风筝手艺的热爱,也在他心中埋下了一个“飞翔梦”——有朝一日,一定要把赵氏风筝做得更好,让它飞得更高、更远。

时光流转,1964年,赵秉泉迎来了人生的重要转折。这一年,他下乡插队,年底又参军入伍。在部队这个大熔炉里,他的绘画专长被部队首长发现并赏识,得到了前所未有的锻炼与发展机会。一次,他创作的画作入选部队美术展览,并在全军展出,凭借这一出色表现,他被破格提干。这份荣誉与认可,如同一股强大的力量,更加坚定了他在绘画道路上走下去的信念。在部队的日子里,他始终没有停下创作的脚步,绘画技艺不断提升,连环画《心中升起红太阳完全彻底为人民》便是在这段时期发表,展现出他扎实的绘画功底与鲜明的时代情怀。1973年,赵秉泉从部队转业,怀着对故土的眷恋,回到了盖县(现盖州市)工作,重新扎根在这片孕育他艺术梦想的土地上。

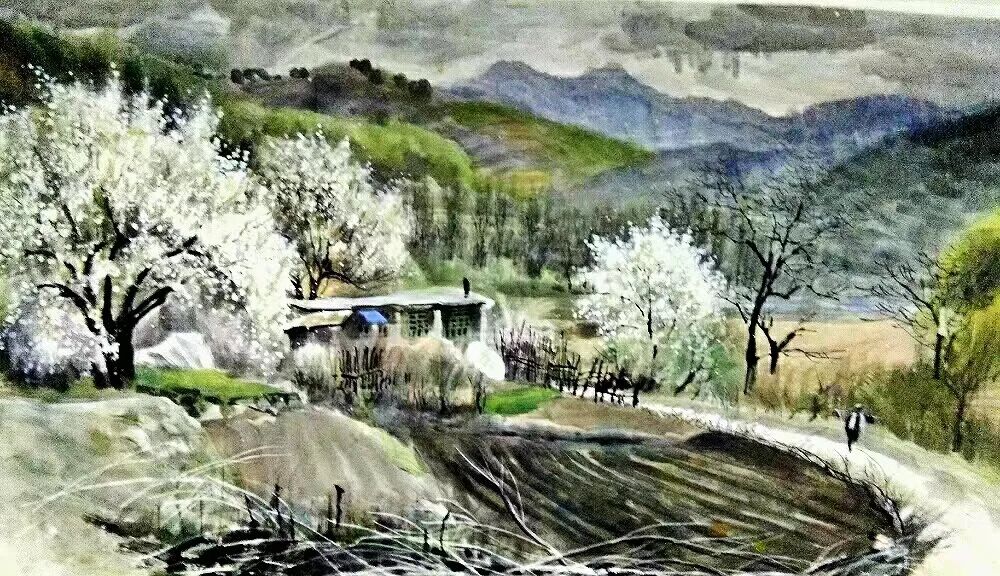

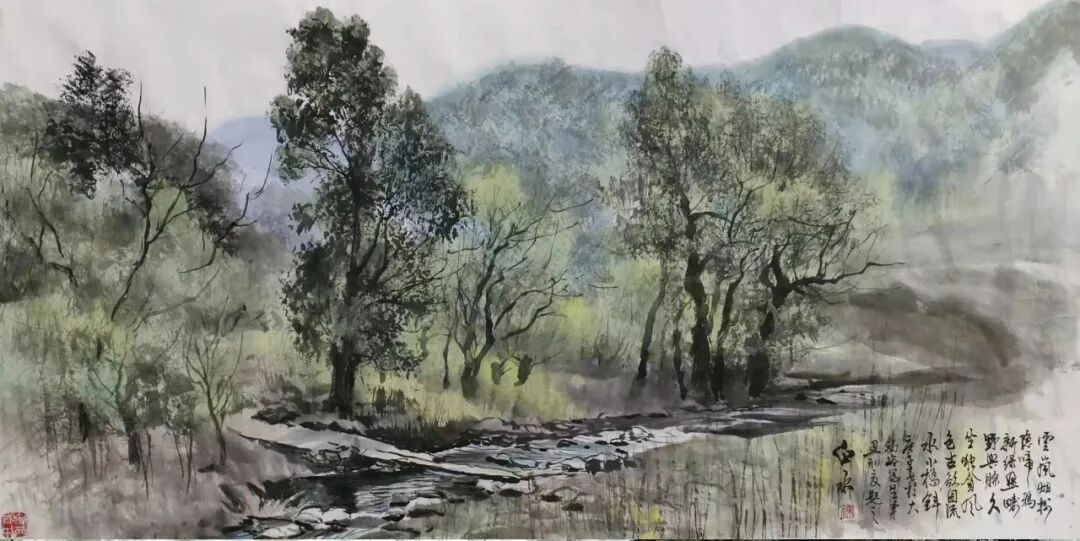

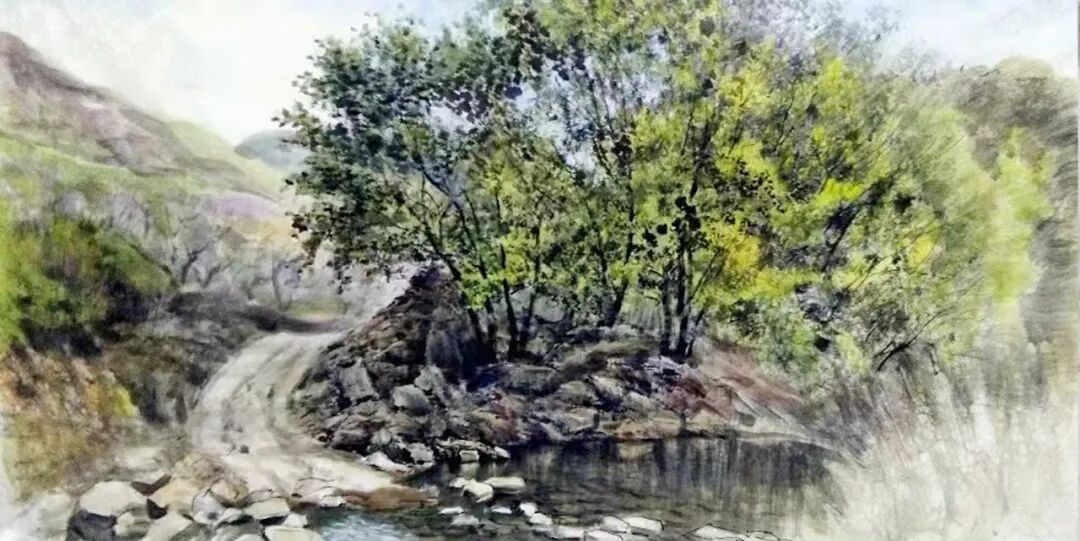

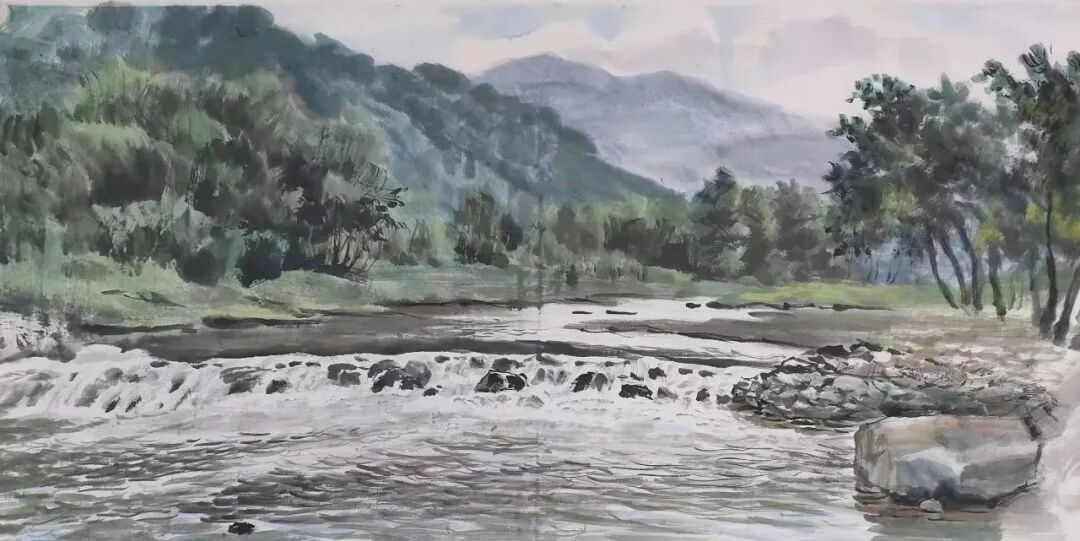

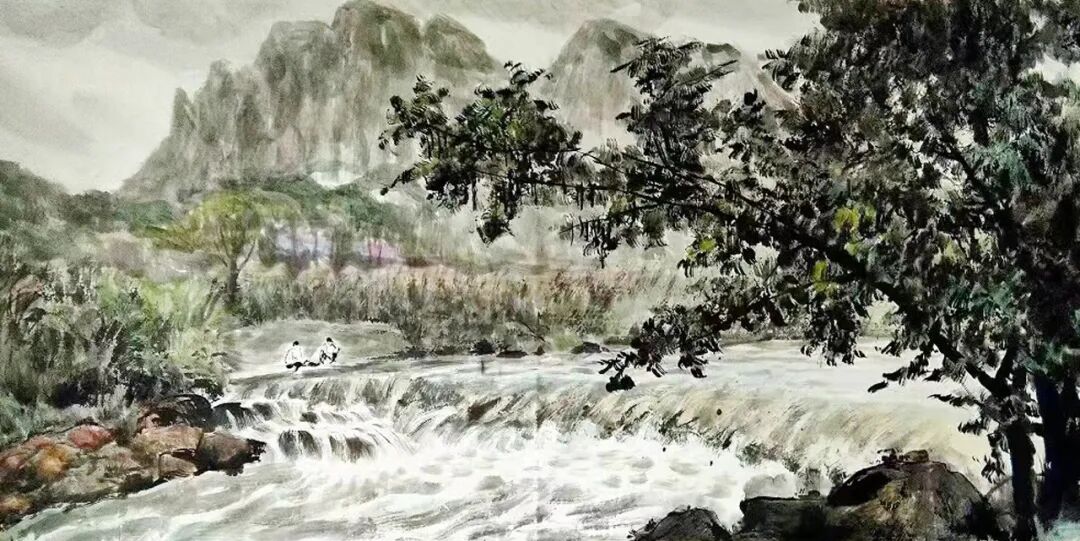

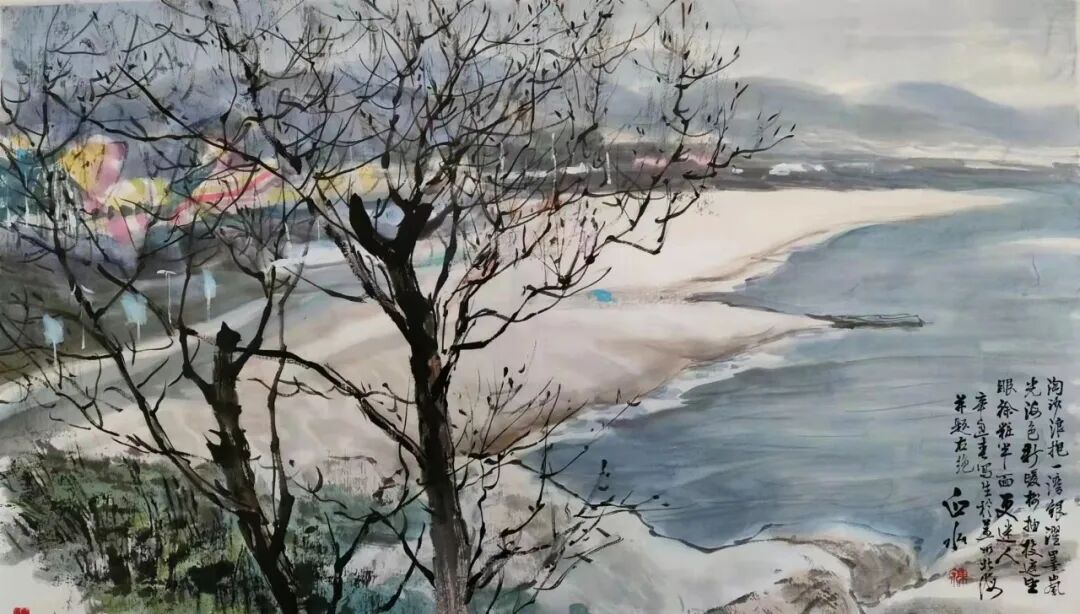

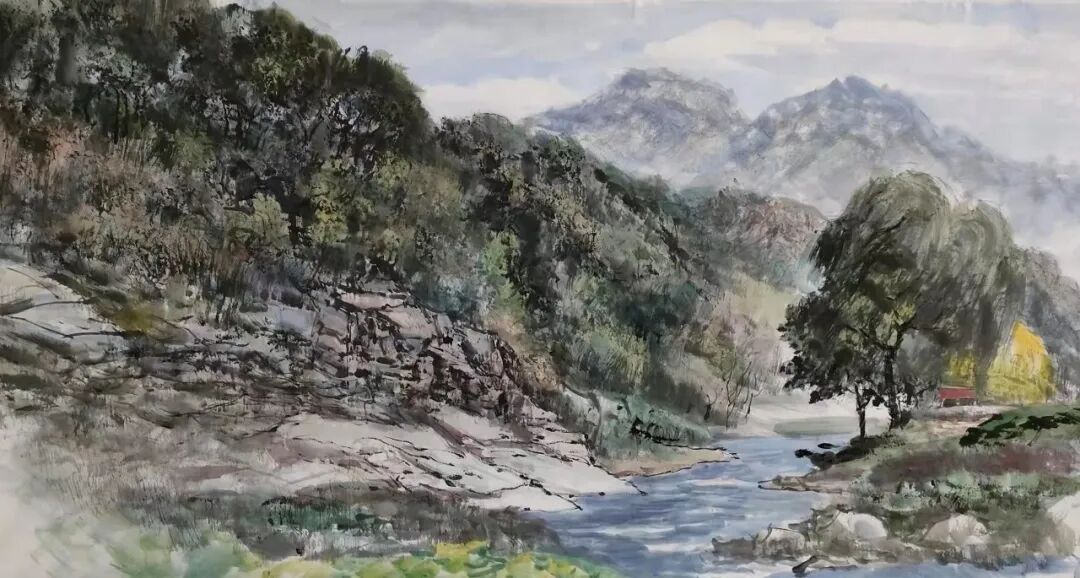

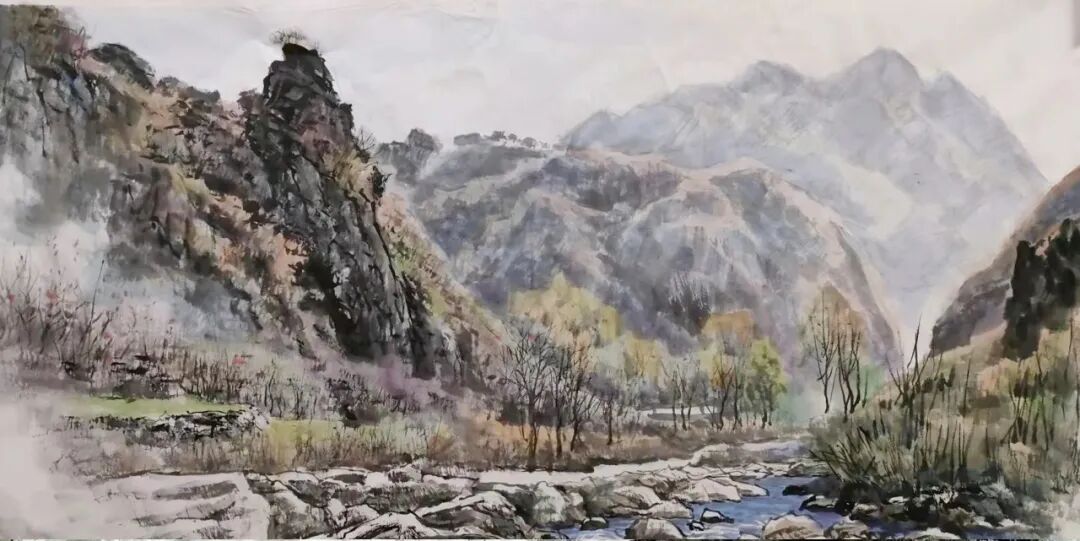

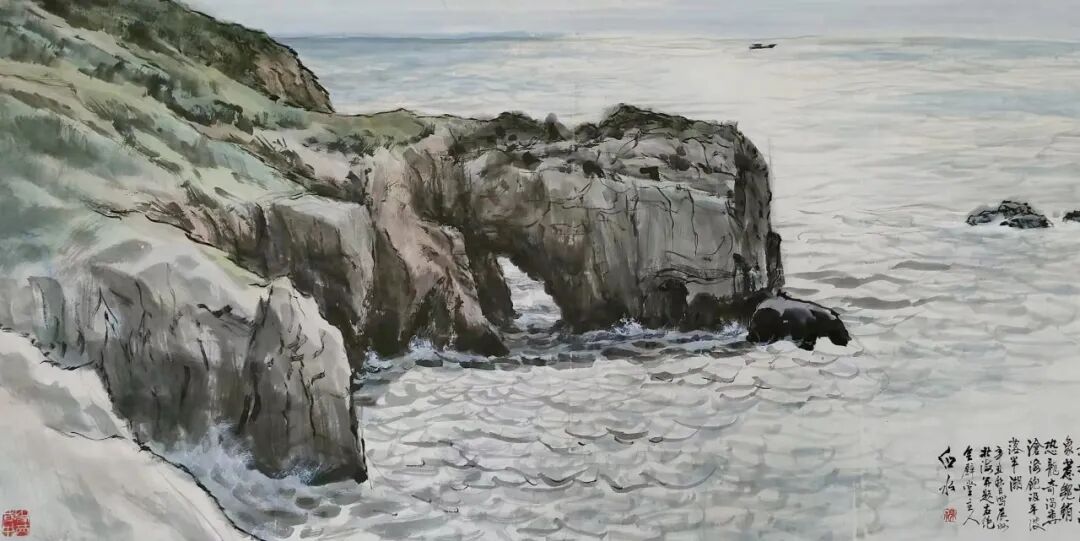

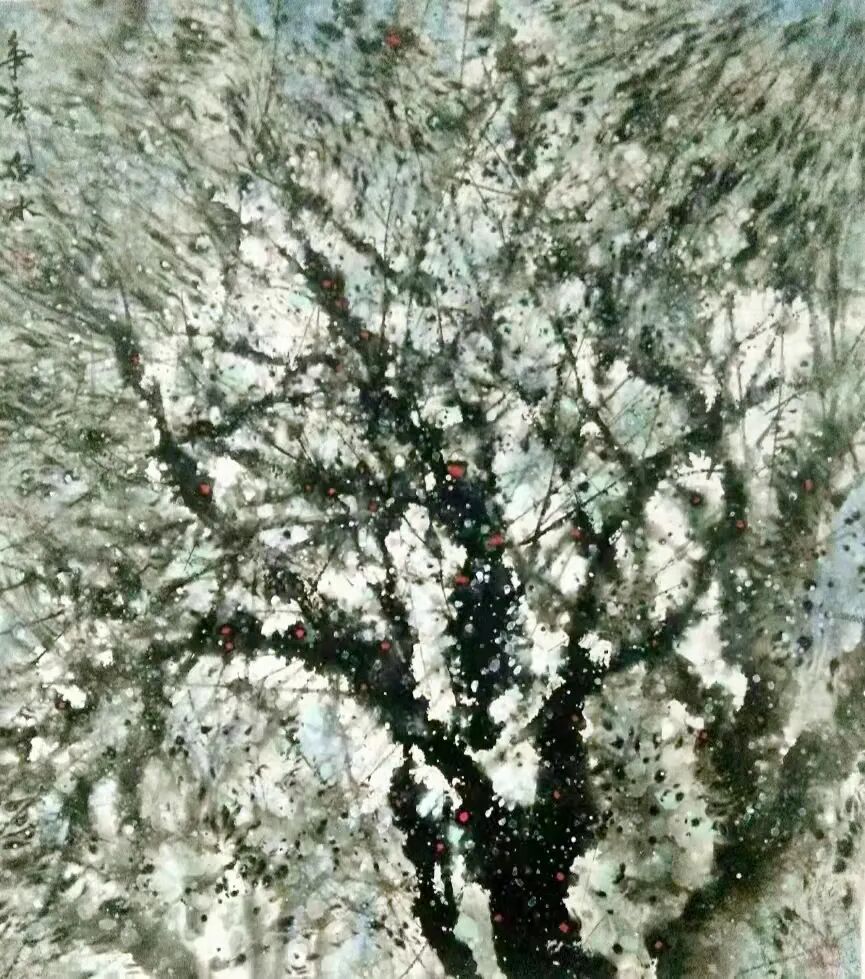

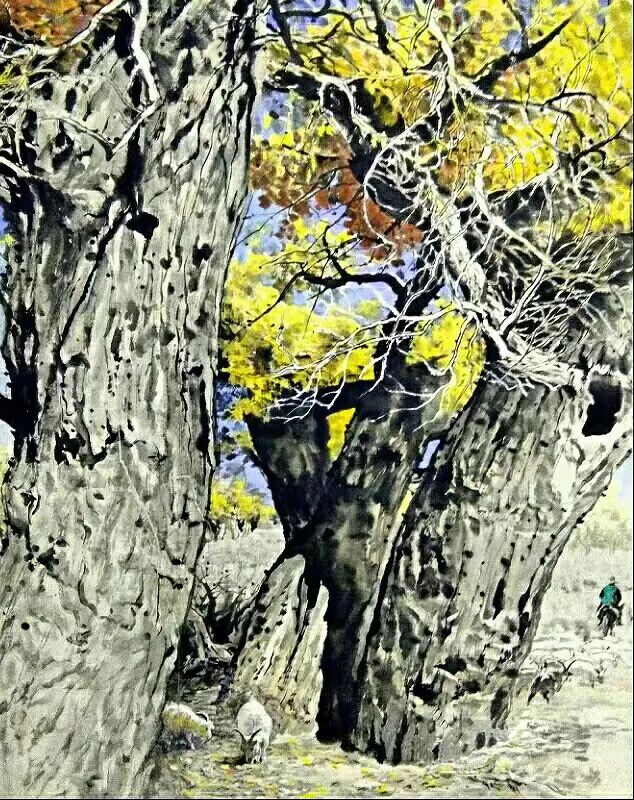

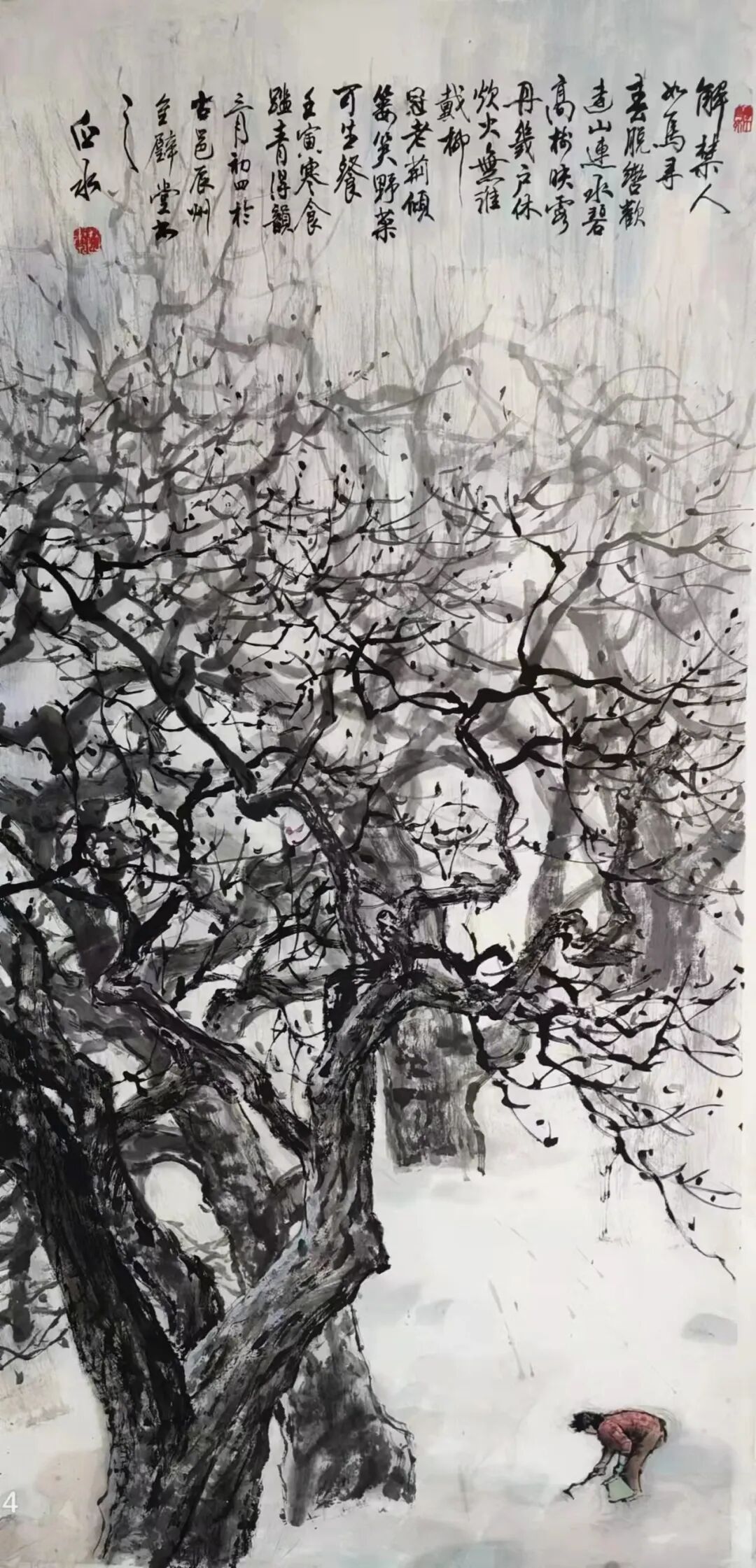

回到家乡后,赵秉泉更是将全部热情投入到艺术创作之中。他的绘画作品独具特色,巧妙融合了西画的水彩与国画的水墨,形成了自己独特的艺术风格。在题材选择上,他始终聚焦于大自然的风景与乡土情怀,盖州的山山水水、风土人情,都是他笔下源源不断的创作灵感。岱峪岭的层林叠翠、北海岸边的浪花涛声、狼洞沟的山花烂漫,这些熟悉的景致,在他的笔下焕发出别样的生机与魅力。他的作品,色彩浓烈而富有感染力,用笔洒脱却又不失精到,意境深邃悠远,每一笔、每一划都饱含着他对大自然的热爱与对故土的深情,充分展现出深厚的艺术功底。正如人们对他的评价:“真实之外,还是真实。他,没有一丝做作和虚构。”

年逾花甲之时,赵秉泉依然保持着对艺术的执着与热情。为了捕捉最真实的自然之美,他常常不辞劳苦地奔走在盖州的山海之间。晨曦微露时,他可能已伫立在岱峪岭巅,观察山林间光影的变化;夕阳西下时,他或许正漫步在北海岸边,聆听海浪的诉说。那一个个在山海间穿梭的身影,是他对艺术梦想最坚定的追逐。他深知,时光会让自然风景历经沧海桑田,但艺术家笔下的山涛海浪,却能在岁月中保持风光不改,成为永恒的记忆。

在艺术领域,赵秉泉的成就远不止于绘画。作为赵氏风筝第三代传人、辽宁省非物质文化遗产项目盖州风筝代表性传承人,他始终致力于传承和弘扬这门古老的民间技艺。他制作、放飞的风筝,不仅造型精美,更蕴含着浓厚的盖州文化特色,在北京首届民族文化博览会上,他凭借精彩的风筝表演荣获“奇能绝技表演奖”。2006年,他被辽宁省政府授予“辽宁省民间艺术家”称号;2008年,被正式认定为省级非物质文化遗产项目盖州风筝代表性传承人。这些荣誉,是对他在非遗传承领域所做贡献的高度肯定。同时,他还是副研究馆员、盖州市文化艺术促进会名誉顾问、辽宁美协会员、中华诗词学会会员,在诗、书、画领域均有深厚造诣,被誉为“诗书画三绝”。他的国画《一读骚经一肃然》荣获辽宁省美展一等奖,年画《牧民心愿》更是出版发行,走进了更多人的视野,让更多人感受到他艺术作品的魅力。

如今,赵秉泉虽已步入古稀之年,但对艺术的追求从未停歇。他的笔墨依旧灵动,心中的“飞翔梦”依然炽热。现致力于传统与现代结合,注重实地写生创作开拓新境,为家乡风物立传,并采用旧体诗词为绘画题诗。他用一生的时光,在艺术的天地里耕耘,将对故园家山的热爱,化作一幅幅精美的画作、一只只灵动的风筝,留在了岁月的长河中。“看那画,看那人,挥笔之处,于天地混为一体,最是风雪动情处!”这既是人们对他艺术成就的赞誉,也是他艺术人生最生动的写照。赵秉泉的艺术人生,如同一幅浓墨重彩的画卷,记录着他对艺术的坚守、对故土的深情,也为中国民间艺术与书画领域留下了宝贵的财富,激励着更多人在艺术的道路上不断探索、前行。

于学忠,男,汉族,辽宁盖州人。系中国通俗文艺研究会理事、中国民间文艺家协会会员、中国报告文学学会会员、中国散文学会会员、中国音乐著作版权协会员、盖州市文联第三届委员会兼职副主席,盖州市文化艺术促进会会长。

作品多次获奖,并结集入作。音乐代表作品《我们都是MACAO人》《爱的力量》《天使之光》《归乡谣》《陪伴》《嵊州好风光》《望儿山上爱之眼》《盖州古城醉千年》《新林之恋》《赤水丹霞别来无恙》《过往》《天辽地宁歌如潮》等。著有报告文学作品集《凝聚的力量》《山高人为峰》《岁月深处是芳华》、散文集《盖州情韵流淌千年的风雅》《盖州往事》,番茄小说网签约作品小说作品集《盖州传》《靖南王:耿氏千古事》《塬虹》《欲海孽缘》《枭雄劫:末代武官长》等。编撰标题地域文化书籍《千年遗韵安心归处是辰州》《古郡流芳盖州民间故事集》《古邑撷英天南海北盖州人》《盖州诗歌地图》《盖丽盖州地名寻梦》等。部分作品,被中国当代作家签名版图书珍藏馆、营口市政协文史馆永久收藏。

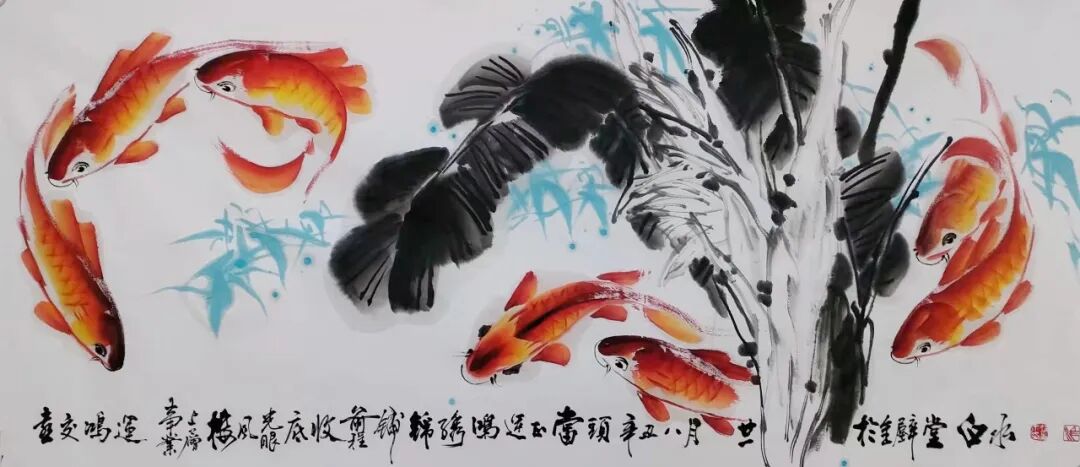

赵秉泉诗词

题《锦鲤图》

销魂恣意羡游鳞,仗义襟怀亦可親。

曾慰入筵弹铗客,更酬行孝卧冰人。

为符隐秘传机事,作脍藏锋剌暴秦。

总是精诚能得道,海门齐跃化龙真。

山乡采风四首

一

联袂寻春驱远车,杜鹃声里夕阳斜。

青楊绿柞山山树,白李红桃处处花。

陌上催耕人助马,泉边小憩水当茶。

笼香夾路梨飞雪,直到林陬野老家。

二

他乡妙境赏无涯,小驻岩根近水家。

开胃佐餐山菜叶,安神陪睡地瓜芽。

平明走笔耕霞色,雨夜擎灯惜杏花。

喜煞四邻通画意,传看指点话桑麻。

三

漫将风物写繁华,一觉山窗透紫霞。

墨色淋漓朝露重,油光灿烂夕晖赊。

人充披挂双肩马,杖代来回十里车。

晒曝三层皮肉黑,纵横犹乐笔生花。

四

丹青博得野人夸,确认溪峦四五家,

因忆蓬门争宴客,难忘童稚竞施茶。

房东老媪同慈母,客上中年似宠娃。

薄礼寄情春永驻,半张宣纸一支花。

正月初十北海写生

天海沧茫一色观,丹青调得亮灰难。

新正转暖犹僵手,误认沙滩作雪滩。

壬寅初伏访盖州万福三道河

累日兼晴雨,翠微生野凉。

雲开千嶂碧,石破百泉长。

濯足新苔滑,牵衣秀草芳。

丹青时歇笔,溪涧每徜徉。

北海浴场写生

淘沙浪抱一湾银,海色岚光万里新。

暖树抽枝遮望眼,徐妃掩面更迷人。

题北海写生图

巧云堆积欲成山,横亘海门封浪还。

放眼滩涂生画意,渔人扒蛤木舟闲。

携妻大锅峪写生得韵

泼就丹青落照餘,神追响水探飞魚。

老荆陪作濠梁客,意寄山庄抱浦居。

题逆光秋山图

节逢霜降入山殊,一片斑斓锦绣铺。

未与樵人争仄径,回看即景作新图。

题《芦花》图

芦荻满塘秋,相看共白头。

临风皆俯仰,笑我不同流。

北海晚眺

波光照眼夕阳斜,掠水惊鸥逐落霞。

远棹乘潮知捕蟹,高跷踩浪正推虾。

新畴起伏藩篱撤,古岸参差栋宇赊。

海上三山寻觅客,信凭灯火认仙家。

题梨花图

玉洁冰清满圃芳,春风次第焕容光。

丹青客逐深山里,羞得梨花无处藏。

相见欢 • 西北采风行二首

齐檐古木谁家,倚寒沙。半掩蓬门五色绣帘遮。 犬狂吠,人知未?夕阳斜。但见蹿羊奔雪乱芦花。

龙沙幽处疏林,韵声侵。蒙古包边谁弄马头琴。 羊趋草,明驼跑,起惊禽。霜叶漫迷行路荡黄金。

访青风阙山庄

似曾相识兴犹酣,漫步林泉赏彩岚。

一阙清风邀我醉,白墙青瓦梦江南。

壬寅寒食釆风

解禁人如马,寻春脱辔欢。

远山连水碧,髙树映霞丹。

几户休炊火,无谁戴柳冠。

老荆倾篓笑,野菜可生餐。

江南写生

恍入丹青客兴多,斜阳水巷听吴歌。

虹桥对影成完璧,恰有翩翻白羽过。

题《醉重阳》图

鲜活煎烹绿变丹,金黄玉肉烂银盘。

相亲喜佐骚人酒,互克禁同柿子餐。

散结续筋驱燥热,施姜喷醋祛腥寒。

於今难怪横行甚,四海垂青价可观。