精华热点

精华热点

到了凤凰古城,不去沈从文故居,这对一个文学爱好者来说,是说不过去的,更何况我与先生有缘。

我与先生的缘分实在牵强,且有些附会。事情是这样的,我18岁那年,带着刚写完的两个短篇小说去《山东文学》杂志社投稿,时任《山东文学》编辑部主任的刘玉堂先生留用了其中的一篇《虚惊》,他说我的小说有沈从文的风格。我说我喜欢汪曾祺的小说。刘玉堂笑了,说汪曾祺的老师就是沈从文。从此我便记住了沈从文,并专门找他的小说来读。

从我下榻的文苑里客栈,步行到沈从文故居,大约二十分钟的样子。我不用导航,一路问询前往。

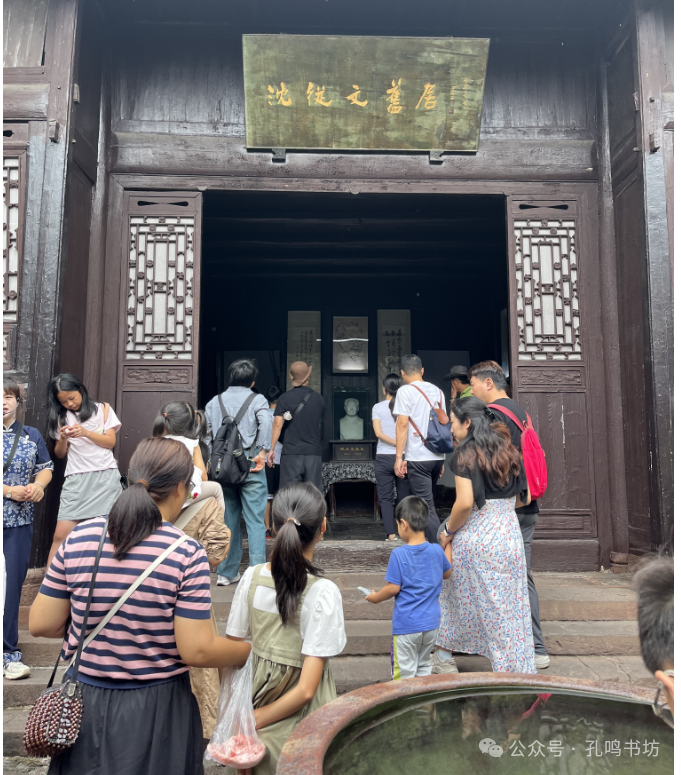

绕过虹桥,沿着沱江边的青石板路慢慢走,不觉便到了中营街。窄窄的巷子深处,藏着一座小小的四合院——门脸不大,若非那些刻字石碑和匾额,几乎要错过。

一进门,便见先生一张清瘦的脸,圆圆的眼镜,眼神温和而深邃。他每天要接见多少登门拜访者?有老人、有孩子,更多的是青年学子——他的忠实读者。

“先生好!”我向他深鞠一躬。

先生始终微笑着,以雕像和画像的形式悬在正堂。

阳光斜斜地照下来,正落在天井中央那口大水缸上。缸底沉着无数硬币和纸币,这让我颇为失落。按我的想象,水缸里应浮着几片睡莲叶子,红色金鱼儿躲在叶下游动……

我忽然想起先生说过:“我的心总得为一种新鲜声音,新鲜颜色,新鲜气味而跳。”这小小的院落,该是他最初感知世界的地方罢。

隔着漫长的岁月,我仿佛看见那个湘西少年,正伏在窗下临帖。他的母亲,那位知书达理的贡生之女,在一旁指点着。她教他认字,教他识药名,更教他做人的骨气。而远在千里之外做军官的父亲,则给了他军人的血脉和远行的勇气。

先生在这里度过了他的童年,然后像许多湘西子弟一样,背着小小的包袱,坐着小船,沿着沱江走出去,走到更广阔的世界里去。

在先生的书房,我伸手轻轻去抚摸他曾用过的书架、书桌、衣柜,手指一寸一寸地前移,用心感知每一条木纹里的故事。

故居实在不大,不过几分钟便逛完了。我在心里想,这里只有他和父母的卧室,其他姐弟住哪里呢?难道大都寄居在曾任提督的外祖父家里?

先生故居,让我想起一首古诗《陃室铭》——

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

人说“寒门出贵子”。在我看来,“寒门贵子”身上大都带有“戾气”或“匪气”,而先生身上,透出的则是“贵族意识”。

先生故居里每一寸空间里,都弥漫着一种说不清的气息——那不是富贵气,不是书香气,而是一种由刚毅、儒雅、自然灵性融合而成的精神气质。这便是先生骨子里的“贵族意识”了——不在财富多寡,而在精神的传承。

先生是家道中落后才离开湘西的,先从军,后从文,晚年又转向文物研究,历时15载著就《中国古代服饰研究》,填补了国内空白。先生干啥成啥,这一点是令我极其敬佩的。不过也有句话实在是憋不住不吐不快:45元的门票委实有点高了!

回望这座小小的院落,我想:真正的故居,从来不在这些砖瓦木石之间,而在先生写下的每一个字里,在《边城》的渡船上,在《湘行散记》的橹歌里,在所有被他的文字打动过的心灵里。

回到北京,在电脑前敲下这些文字,一抹斜阳透过窗玻璃,铺在我的书桌上。我想这个时辰,凤凰古城的沱江上,应该飘起了薄薄的暮霭,吊脚楼的灯笼也一盏盏亮起来了吧。如织的人流沿着江岸慢慢游走。我耳边仿佛响起先生的话:“照我思索,能理解‘我’;照我思索,可以识‘人’。”

今夜,该重读《边城》了。

2025年10月3日于北京

【作者简介】孔鸣,山东新泰人,中国作家协会会员。1991年开始在《山东文学》发表小说,后陆续在《青年文学》《山花》《时代文学》《中国校园文学》《阳光》《清明》《当代人》《解放军文艺》等文学期刊发表作品。著有中短篇小说集《怀抱玉》、新闻文学实验文本《行走的恩典》,长篇小说《长玫瑰的土地》。1994年入北师大作家班学习。历任《体育博览》杂志编辑记者、《门球之苑》编辑部副主任、《老年体育》杂志主编、《武魂》杂志主编、《搏击》杂志执行主编。现居北京,任《新老年》杂志社社长兼总编辑。

(选自《新老年作家》)