秋雨中的国庆,他以古老的骨刻文方式告白

天 琮

2025年的国庆日,泉城济南笼罩在一场淅淅沥沥的秋雨中。当大多数人沉浸在假日的闲适里,著名文化学者丁再献先生临窗听雨,心中涌起的却是一份跨越五千年的澎湃诗情。他不是在用普通的汉字书写,而是调动着远古的记忆——那些镌刻在兽骨上的“东夷骨刻文”符号,为他笔下的新时代颂歌,注入了最为古老而厚重的底蕴。

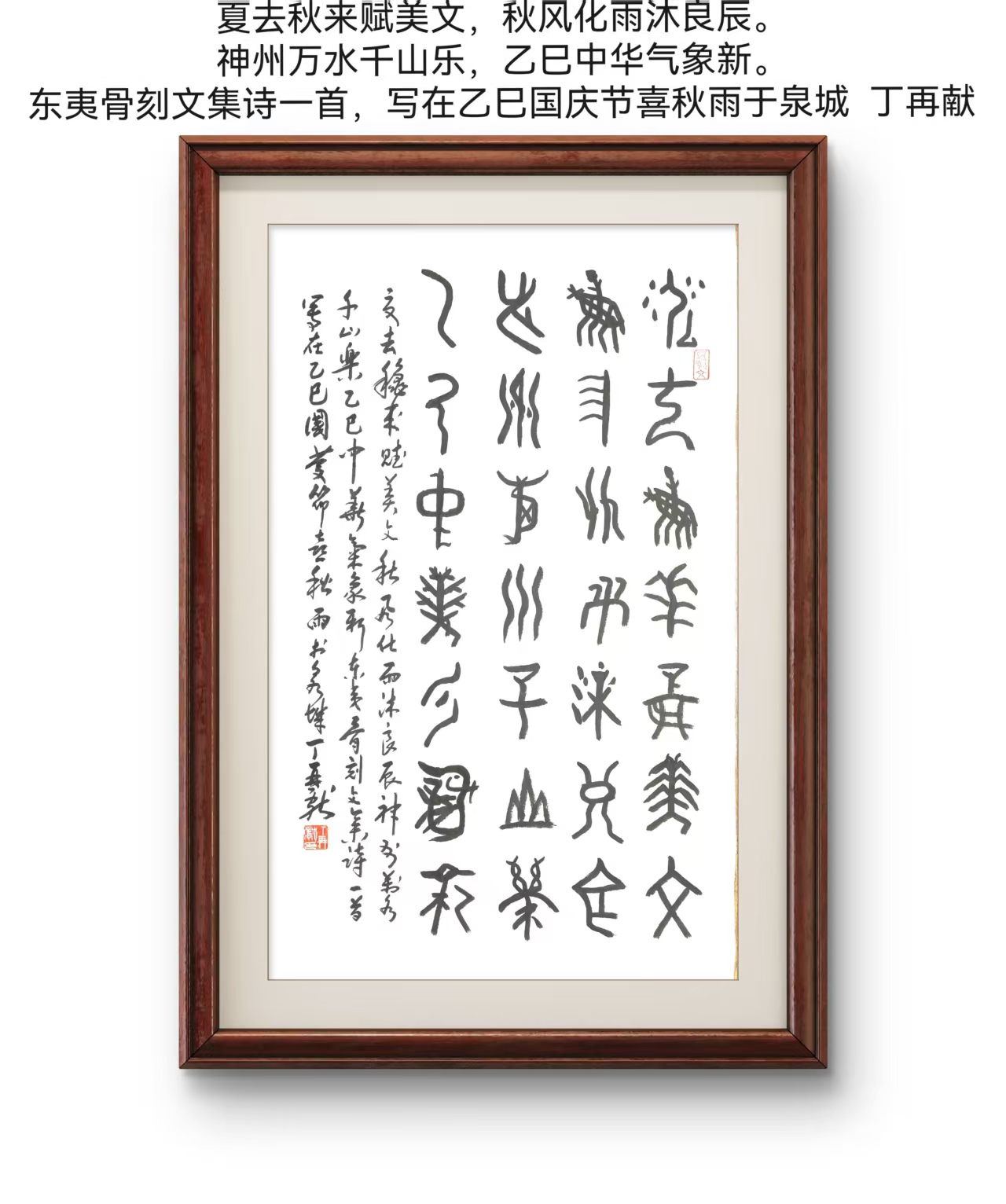

夏去秋来赋美文,秋风化雨沐良辰。

神州万水千山乐,乙巳中华气象新。

东夷骨刻文集诗一首

写在乙巳国庆节喜秋雨于泉城 丁再献

这首诗写的是一场秋雨正好下在国庆节,诗人心里高兴,就写了这么四句。它的妙处在于,把好几层的“高兴”都揉在了一起。

第一层高兴:天气带来的舒服感。

诗的开头说“夏去秋来”,夏天闷热,秋天凉爽,人本身就会觉得神清气爽。接着又说“秋风化雨”,把秋雨比作给好时光的一场沐浴,洗去了尘埃,带来了清新。所以这第一层高兴,就是人逢秋高气爽的那种天然的快活。

第二层高兴:过节带来的喜庆感。

这首诗有个明确的背景——国庆节。所以“神州万水千山乐”,就不仅仅是风景美,而是仿佛能感受到全国山河都在为祖国的生日而欢庆。“中华气象新”也不只是雨过天晴,更是说国家面貌日新月异,充满了新希望。所以这第二层高兴,是作为中国人,在国庆这天油然而生的自豪感。

最妙的是第三层高兴:文化人特有的那种成就感。

这一点藏在诗的最后一行字里:“东夷骨刻文集诗一首”。东夷骨刻文是比甲骨文还要古老的文字,是丁再献先生本人研究破译的。他用这种最古老的文字来“组装”成一首庆祝现代国庆的诗。

你可以想象一下这个画面:一个研究古文字的学者,在国庆这天,看着窗外的秋雨,心里装着国家的繁荣,然后他拿起笔,用的不是普通的汉字,而是他亲手从远古废墟里发掘出来的“字根”,像拼图一样,拼出一首充满现代喜悦的诗。

这感觉就像什么呢?就像一个厨师,不用现成的调料,而是用自己亲手从深山里找来的、已经失传的古老香料,为家人的生日宴做了一道菜。这其中的成就感和喜悦,是独一无二的,是超越了天气和节日本身的、一种更深沉的快乐。

总结一下:

这首诗就像一杯特调的饮品:底料是秋雨的清爽(自然之乐)。

主味是国庆的喜庆(家国之乐)。最独特的回味,是诗人用古老文字创作新诗时的那种文化自豪感(个人之乐)。

三层快乐叠加在一起,所以这首诗读起来就让人觉得特别充实,有味道。它很简单,但背后的情感却很丰富。

2025年10月2日/乙巳八月十一

作者简介:天琮,本名巩天宗,山东省商业厅退休处长,山东东夷文化与骨刻文字研究中心副主任,中国书法家协会会员,山东省写作学会会员,垂杨书画院特聘艺术家,山东省文史书画研究会研究员,中国老年书画研究会会员,中国书画家协会会员。荣获2024年度竹庐文艺奖十大散文家称号。