精华热点

精华热点 善地善人善事

——与企业家刘锦善相处纪事

善地 善人 善事

——与商河企业家刘锦善相处纪事

李 锦

9月30日,是商河县今朝酒业封坛大典,和《商河文学年鉴》首发式,我专门赶到商河。从威海到北京,到临沂,再到商河,一天一个地方。到商河是为了赶赴今朝酒业的封坛庆典,也为祝贺企业成立80周年。从2019年开始,我已经连续多次参加他们的活动。开始的节目是鼓子秧歌威武豪放的舞姿,丰收的喜悦都被挥洒出来了。这次来是应朋友刘锦善之约。如同他的名字,事业如锦,心地友善。

来到这个千年古县,我不由得想起商河的那些善人善事。想起与刘锦善相处的那些零碎记忆,一个“善”字,自然聚拢心头。

刘锦善的善心

LIJINJIEDU

刘锦善是商河县今朝酒业有限公司董事长,每年中秋时节他都要举行封坛储酒、敬天敬地敬先人的活动。在老百姓看来,这是善举。会议开始后,刘锦善先行发言,他讲到商河酒业的发展离不开党和政府、商河人民的厚爱,特别提到中国酒业的泰斗赖高淮先生。一提起赖先生的名字,竟然哽咽得说不下去了,全场沉默,为赖高淮先生默哀致敬。他掉泪了,大家的心也触动了。

酒,重的是酒品,人,重的是人品。一个酒厂的董事长没有忘记曾经帮助过他的酒界先辈,自然令人感动。赖高淮是酒界泰斗,国家级酿酒专家、国际酿酒大师,品牌以“天地人善拙信”为理念。过去是常来的,已经走了两年。这种知恩感恩报恩谢恩的情怀感动现场所有的人。商河县作家协会主席庞佃军当日写诗:“突然想说,今朝酒贵,不是昂贵,是珍贵,贵在忆起赖高淮,老总那行止不住的清泪”。

西方哲人说过,善良是生命中的黄金,善良是精神上的贵族。重情重义,知恩图报,自然是善良人的行为,这是一种超越黄金价值的东西。

刘锦善的善风

LIJINJIEDU

我和刘锦善最早见面是在2019年的夏天。和他结缘是因为早些年间我在商河县张坊镇白集村的一次调查。那个调查因为受到了时任党中央总书记的批示。被认为改革开放后,向中央报告的最早的市场经济信息。那时候,刘锦善刚参加工作,分到了张坊,就听老乡们说起这件事。

后来,庞佃军在张坊镇搞《张坊镇志》时,挖掘出这件事情,镇党委书记李学民和刘锦善、庞佃军一起来九间棚看我。期间,刘锦善一直没有说话。听别人介绍,他只是说,“你是我们商河的恩人,改革开放时期曾帮助过我们。是为老百姓上天言好事的人。我一工作。就听说了”。就是这么一句话,其他也没有说什么。他是不多话的人,尤其领导在场,不言语,是考虑周到知止的人。

刘锦善为我带来了酒,扛酒的是一个小伙子,长得帅,很精神,个子高,白白净净的,可是干起活来很猛,他不怕暴雨浇着,从车上搬着酒下来,身上全淋透了,散发着一股勇武之气。

我以为是司机,佃军介绍,这是刘总的公子刘鑫。在80年代流行“当好县长靠酒厂”,像商河这样的农业县,工业项目少,何况山东人喜欢喝酒,一个县的酒厂在县里可谓是大企业家了,商河酒厂自然是收入可观的。一个酒厂董事长的儿子,像农村青年一样能干,能吃苦,使我顿生好感。我说“家风好,很重要”,现在很多酒厂企业家二代是吃不了苦的,有的人眼高手低,不愿意接班。而刘鑫能吃苦,一口一个大爷大爷地叫着。懂礼貌,能吃苦,自然让人喜欢。

刘锦善生在善地

LIJINJIEDU

刘锦善说起我在农村改革中为商河农民讲话的事,是上个世纪80年代初期的事情。

1982年11月,我骑着自行车,从乐陵到商河,那是一个月黑风高的晚上,因为没有干部陪同,我是一个人骑车下来的,哪有这样的新华社记者呢?于是被公社书记盘问一阵,当成了“假记者”扣留,被送到了派出所。在交流中,得知了当地比我这个“冒充记者的人”还胆大的事情,是白集村回族农民,敢自己卖羊肉,不交给公家食品站的事。这里的老百姓也是敢冒险的,在当时,这应属于投机倒把的行为,甚至被称为“坏人”,县里有关方面准备打击。为这件事情,村里老百姓一时也很紧张,人心惶惶。他们认为这不算犯法,希望我向上面反映。

我住在老百姓家里,白云龙陪我过夜,点着煤油灯,在炕上写了内参调查,向中央提出建议,希望得到肯定。一个月后。时任党中央总书记胡耀邦批示,山东省政府转发,人民日报发表了。这件事情对我来说是份内的工作,可是商河的老百姓把这事情看得很重,说是中央支持他们了,说我是农民的保护神。一时,流传“南有小岗,包产到户领了先;北有张坊,市场经济走在前”。这件事情对当时的农民走向市场经济、改革开放当然是一个支持。但是在当时,中央对商品经济还没有肯定,我自然是冒着犯错误风险的,这应该就是刘锦善口中的为老百姓“上天言好事”了罢。

2018年,当时全国纪念改革开放40周年,李学民在张坊镇当书记时,专门到北京去找我,开了一天车,五六个小时,很看重这件事情。当时中央号召进行四史教育,包括改革开放史教育。张坊镇响应形势,搞了农村改革展览馆,呈现这一段历史。刘锦善也是全过程参加这件事的。

后来,来的次数多了,与商河中断的联系又接上了。每到中秋节、元宵节,刘锦善总邀请来,交往多了,就越走越近了。

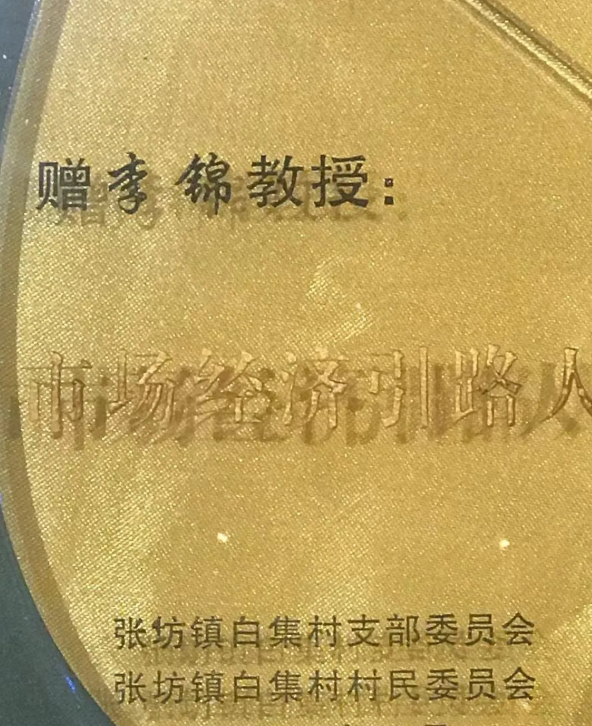

张坊镇白集农民送给李锦的“市场经济的引路人”“老百姓的贴心人”“发家致富保护神”奖杯。商河县张坊镇白集村室当年最早创造市场经济模式的样板现在是山东省振兴农村民族试点村。

对商河,我有两种情谊在里面。一个是我的老岳父参军时,是杨国夫将军的警卫员,后来给四野的林彪总司令当过警卫员,他跟着杨国夫出来的时候,第一仗就是1945年9 月解放商河县城。第二层情谊是我1981年1月结婚的第二天一早,就到商河县调查农民搞联产承包的事情。当时,商河县出现万元户,农民存款踊跃支持国家建设、三户农民联合买拖拉机。这几件事情都是新鲜事,是在张坊调研时反映上去的,人民日报都发表了。因此张坊这个地方在我心目中留下深刻的印象。因为记者很少有到商河来的,报纸上总是发商河的东西,老百姓也就记着我这个外乡人了。

1981年1月18日,李锦、李海萍结婚第二天一早,渡过黄河到商河农村采访家庭联产承包后农民过春节的情况。这是他们在洛口黄河渡船上。

我把刘锦善对我的友好,看成是商河人对我的情谊,这种善意我是理解的。可是我想怎么报答人家呢?因为我们的本事是写稿子,总结经验,为人家说句好话。可是酒厂也不大好说,我流露出这种歉意,庞佃军总是说,“没事没事,刘总就是看你对咱们商河有过帮助,他是敬重文人,不要你写一篇稿子”。

商河敬重文人是有传统历史文化记载的。商河,是一个拥有着3000年文明史和1400多年建置史的地方。在春秋时期,它曾是齐国的麦丘邑,最突出的典故,莫过于“麦丘三祝”。张坊调查作为商河县改革开放史上重要的一笔,庞佃军曾以春秋时期齐桓公的“麦丘三祝”相比较。他说齐桓公到这里来,以人民为重。三千年后你到这里来,也是以人民为重,惊动国家最高领导人,是商河历史上的千秋之笔。我说这就言重了,我只是如实反映情况而已。当时是冒风险,但是也不算太大。

商河人将“麦丘三祝”作为首要之题,一方面因其历史较为久远,同时也是最具地域文化特色的代表性之一。据说,齐桓公打猎时追逐一只白鹿至麦丘邑,遇一老人。当得知这位麦丘老人已是八十三岁的高寿时,齐桓公便请求老人凭藉其长寿为自己祷祝。长寿老人一祝金玉为贱、人民是宝;二祝贤者在侧、谏者得入;三祝君主无得罪于臣下和百姓。桓公开始不太高兴,后来听明白了,扶而载之,自御以归,礼之于朝,封之以麦丘,而断政焉。

齐桓公文治武功卓著,是春秋时期的第一位霸主。从历史上来看,王朝越是强盛之时,就越需要广开言路,听取不同意见,从而形成国家治理和运行的良性循环。而对于一个强悍而有作为的封建君主来说,更是如此。因为,能够下来调查,敢于纳谏、善于纳谏是重要的国家治理素质。这一典故出自《晏子春秋》,这是有文字历史以来商河县第一次有先民形象在典籍中出现,麦丘邑人直谏君主的事迹充分显示了商河先民率真耿直而朴素向善的民本思想,并在商河县首批国家级非物质文化遗产——鼓子秧歌这一民间舞蹈中得以淋漓展现,剽悍粗犷的舞蹈风格与春秋时期麦丘邑人的耿直性格一脉相承。

这位没有留下姓名的老人,作为商河先民的代表,形象鲜明,引人瞩目,耄耋之年,冒死直谏,亦让人泪目。后来在许商治水的历史典故当中,我们也可以感受到他不畏艰难、上下求索,恪尽职守,造福黎民百姓的精神,特别是做事讲求实事求是、注重调查研究、务求实效,这些闪光的人文素养和优秀品质,于任何一个时代,都具有重要意义和价值。商河的先人们这种作风与文化令我印象深刻。

而刘锦善把我比作历史上麦丘三祝的老人,而把齐桓公比作当今领导。他们把我冒着风险写调查为老百姓说话的事情,看得很重。商河人那种率真耿直而朴素向善的民本文化,包括对文人的内在尊重,使我非常感动。

刘锦善的善事

LIJINJIEDU

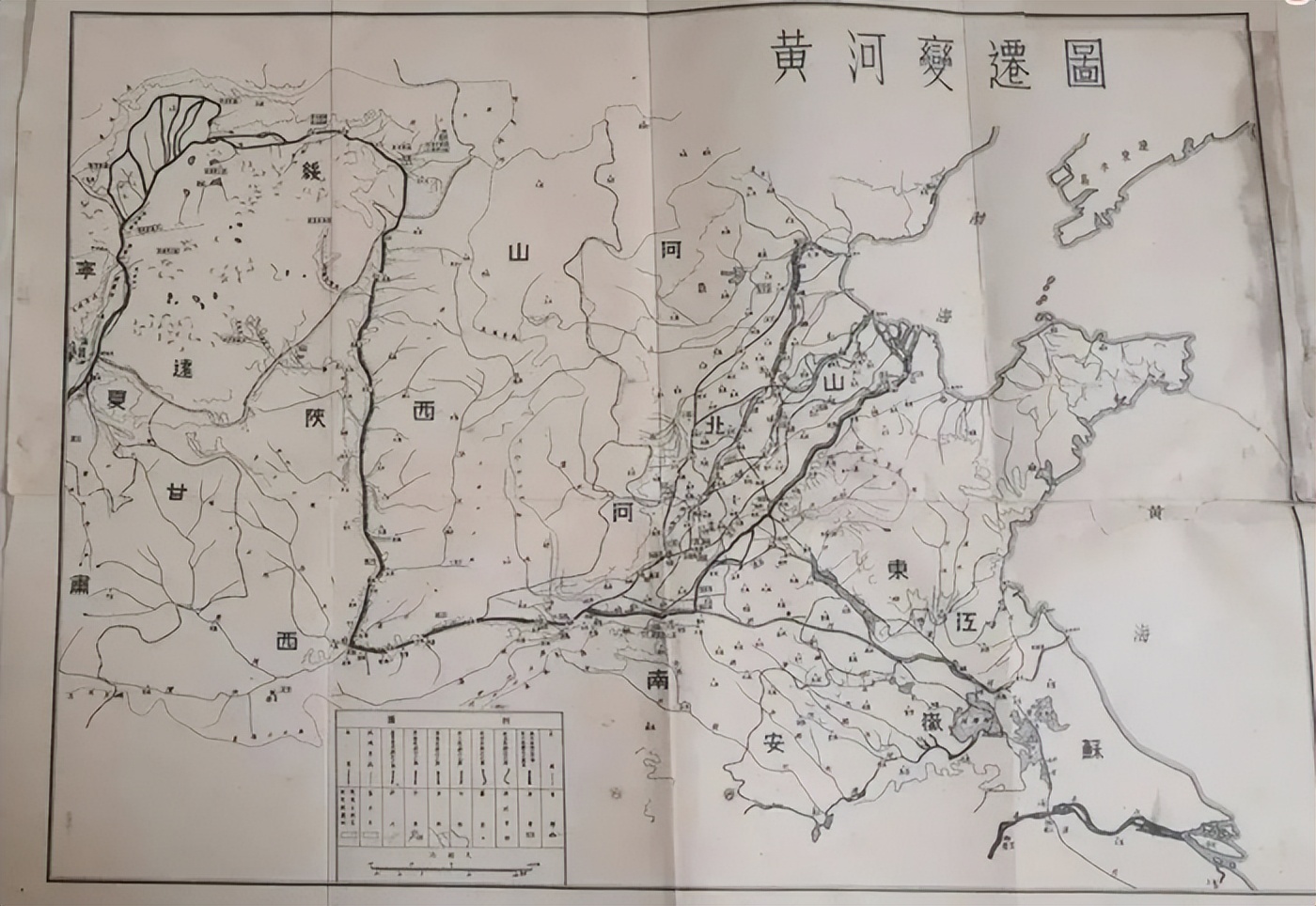

商河地处黄河下游冲积平原,因黄河古道过境千年而使得人们威武刚健,内心则耿直向善。我称之为蹈励奋发、耿直向善的商河文化。这当然是我的理解。

历史上,黄河多次改道,在商河经过。

以后几年,商河的事,今朝酒业的事,只要没有特殊他情况我总是来的。我有事情,也想着他们。今年5月,我的调查研究和家风展览在江苏老家开展,我想起了山东的朋友,最早帮助我搞展览的也是商河人,是2020年12月,在我调研基地白集村搞的农村改革纪念馆。当时吃住的事,锦善这边常操心。

他们车开了五六个小时,过了黄河,过了淮河。风尘仆仆,参加我在家乡开的会。因为会上人太多,来不及和他多说几句话。他们在回山东路上,我打电话致谢,并表示歉意。佃军讲,“我们在车上正在议哩。刘总看到家风展览,特别感动。他想在商河搞一个”。我说不用刘总操心了。他说,刘总是特别看重为国家立功的文人,特别对忠孝向善之人,是敬重的。他觉得建在企业面,在商河这个地方提倡忠孝好学、上进向善之风。没有想到,我家的家风展览,成为商河家风展览的一个板块。

看完鼓子秧歌后,一个小姑娘看到我来,远远迎上来,说“李老,你来看这个展览吧”。她向周围人介绍我说,“三个清华,一个北大,一个人大来了”,人们喊我主任、社长、总编辑、会长,那都是一个符号,我从来是不在意的。人肚里有货,是不在意外表与称呼的。而这个小姑娘却记着“三个清华,一个北大,一个人大”了,那是我与弟妹家孩子读书的学校,此时似乎成了我的名字。

朋友围拢过来看。我讲到“李母烧牌”的事。因为我们江淮 一带是打牌兴盛的地方,因为看到家家打牌,很是热闹。小妹妹刚参加工作,就花了几十块钱买了副麻将,打算让退休的母亲休息休息。我母亲把麻将扔到锅堂里烧了,说“你们一打牌就会上瘾,哪有时间读书呀”。这件事情给兄妹们刺激很大。人们把母亲的做法比作“孟母断机”。没有母亲的严格督促,肯定不会有我们少年读书的状态。我怀念母亲,不敢讲母亲两个字,一讲起来,眼泪就禁不住要掉下来。

李母烧牌

展览中一幅画,再现母亲烧牌的情形。

展览中一幅照片。我们家每个孩子考上大学,都要到祖宗墓前报告感恩,这是家风的一种仪式。这是思贤被清华大学录取后,祖父、父亲与伯父一起到祖宗墓前报告。

我的母亲、外祖父和曾外祖父都是当过私塾先生的,非常重视后代的教育。把好学行善家风是看得很重的。不读书就不能改变自己的命运,更谈不上报效国家了。我的新闻学院同学、新华社同事,还有部队战友,看了唏嘘不已,都在感叹着“一个女人能带好三代家风”“一个老大能改变一家命运”“读书能改变家庭、家族、国家的命运”。

庞佃军讲,刘总很重视身边人的好事,重视读书之人、向善之人,他看得很重。他说,家风摆在企业,也是对职工的教育,他们把商河县家风好的事迹也挂在这里。还有商河和周围各个县为国家做过贡献的人,乐陵有一个100多岁的老八路,刘总带着礼品,看望老人。这个展览,都是这些正能量的纪录。

我记得前些天刘总到九间棚去看我,我岳母跟着我们在山里住着。刘总说我的岳父是解放商河城的人,商河人民都记着,我老岳母已经90岁了,想不到商河的人还来看望她。老太太说人家是看着你的面子。我说,爸爸在解放商河是立过功的人,人家老百姓都记着。老太太今年90岁了,连声好好好,赶快请人家吃饭。

从刘锦善身上,不光看到他一个人的心善,还看到商河人的心善。商河人对我的这种美好感情,在他身上体现出来了。《论语》上说善与人交,久而敬之。刘锦善就是这样善与人交,让人久而敬之的人。

刘锦善的善举

LIJINJIEDU

这次活动除了封坛庆典,还有商河文学年鉴发行的事,两件事情一起办。这里不能不说到庞佃军。庞佃军现在是商河县作家协会主席,我和他认识是2005年春天。

当时,我来调查商河供销社的事情,是按照国家供销总社白立忱的意见来调查的。商河县委书记时文进和我是同期援藏战友,介绍他们“两委抓三会”的做法,我很感兴趣,让他们写个材料。庞佃军是县委书记的秘书,时文进让他到济南来请我提提意见,我在黄桷树还请他吃了顿饭。我提出具体修改意见。后来他问,也想朝上面报一报。我说“赶快”,你们报你们的,不要写我的名字,我帮助你是应该的。庞佃军感谢不已。我把这个事例写进调查,后来他们写的调查被山东省委高丽书记批示了,济南市委姜书记也批示了,我很高兴。

2005年春天,我来调查供销社的事情。商河县委书记时文进陪我调研。

李炳银、侯贺良与我在会场上。

中华民族是以善为最高境界的,一个企业家不光是赚钱,重要的是留下一片事业。这些善人、善事、善友、善举,都离不开他的内心对中华民族传统文明的传承。一个企业家做这么多事情,是商河向善文明,也是中华民族向善文明的体现。在中华民族生生不息的历史长河中,好学之风、向善之风、忠孝之风、仁义之风、诚信之风,都是我们这个民族的根深之源,这是一个民族向善前行的力量。

从社会关系层面来看,善可以理解为人际关系中的和谐、正派与友好。善是通过个人与他人的互动和合作而实现的。在社会生活中,一个具有善良品质的人不仅关注自己的利益,也关心他人的福祉和利益。在人与人之间建立良好的关系,是实现善的重要途径。刘锦善的企业与文化事业,都是在与他人的互动和合作中实现的。文化事业也反哺了今朝酒业的发展,扩大知名度,这是双向的奔赴。

我又想到,善是有不同层次的。对亲之善,在于齐家,孝悌友爱;对人之善,在于仁爱,推己及人;对群之善,在于公益,社会责任;对生之善,在于博爱,生态关怀;对道之善,在于至善,契合天道。在这些问题上,刘锦善身上都能看到的,在很多商河人身上都上能看到的。譬如王树理,在家乡办书院,商河学子凡是考上清华北大的,都领到书院参观,做励志之谈,赠送《辞海》,坚持20余年,实是德懿乡里之人。

刘锦善的善友

LIJINJIEDU

离开商河,刘锦善一直送到车门口,走的时候他总是叮嘱,保重身体,保重身体,好人一生平安。

我是一直喜欢写作的人,年岁大了,知道我是超负荷工作的,朋友们总在把我牵挂。来商河路上,得知中央政治局会议召开,五点半到的商河,我进房间马上动笔,在新闻联播一开始,就发出文章,对政治局会议上提及的十五五规划的逻辑结构进行分析,晚饭还让大家等了我一会。夜里两点,我又起来发出一篇,因为领导对党的建设有新有要求,我写了建议。半夜里,刘锦善竟也没有睡,他在微信上点赞,要我注意身体,我看到了。

走时,锦善仍然抓着我的手叮嘱“身体,身体。12点前一定要睡”。我是74岁了,无欲无求,没有奖金,没有表扬,已进入无求之境,写作是我的生存方式,对国家有用是我的追求,就如古代商河麦丘邑老人。孟子曰:古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。确实,月有阴晴圆缺,人有富贵穷通。一个人得志时恩惠施于百姓,不得志时修养自身以显现于世;穷困时独善其身,显达时兼善天下,便是生命的上善。我是达与不达,都是善天下的人。不写东西,活着有什么意思哩?国家一有大事情,就沉不住气,视天下人之痛痒为己之痛痒,就要把想法吐出来。一息尚存,便要把文章写下去的。我想,天人合一,我已无我,这也算一种人生的至善之境吧。

到了黄河大桥,离开商河县这片曾经为国家农村改革最早做过贡献的地方,离开有一群朋友聚集的地方,心仍然平静不下来。

过了黄河,我回头来一望,心里说我还是要来的,只要朋友们打招呼,我能来则来。我和锦善两个字还连着,他的名字里有我一个“锦”字,而我的家风中把善看得很高很重,所以,我们的心是相通的。

我与刘锦善、刘鑫告别。

商河这片土地是为国家献策人麦丘老人生活的地方,是为治理国家出善策的地方,我也曾经在这里为国家献过善策。善是心地仁爱、品质淳厚,办事妥善。伦理学中,善指对他人精神、语言或行为的正向介入;而在哲学上定义为具体事物完好、圆满的组成状态,具有促进社会及多数人生存发展的正价值。佛教视善为有益自他的行为准则,包含身口意十善法;道教强调善恶因果,主张“诸恶莫作,众善奉行” 。锦善不仅是心中有善,更是做事能善。他把企业做得这么大,自是得善果的。

善为至宝,一生用之不尽;心作良田,百世耕之有余。在商河,我看到数千年的文明发展涵养了商河人踔厉奋发、耿直向善的人文风骨。过去留下麦丘祝谏人文风骨,至今仍然“百姓欢呼麦丘坡”。而我在这里44年,最初向中央献策,也是得商河踔厉奋发、耿直向善文化滋养的。直至今日,仍然在这片土地上,为国家献策,我已无富贵,不事富贵,只为国家写耿直向善的文章。所以,我的文章总是有人看的。

沧桑大地,且与岁月共情长。一方水土,育有一方善友。因为锦善与学民、佃军在这里;我在80年代初就认识的王树理老友的家也在这里;我写第一篇内参因而走上为国献策之路的白集村在这里;村里老人我还认识,我当年睡过的炕还在,很多村庄我都去过,还有那些记着我的人……

善良的人民,善良的地方,是我心灵驻扎之地。

张坊的这个雕塑,重现我在农家土炕煤油灯下,向回族农民调查情景。这是对43年前实际情况的还原。雕塑外门楣上的横批写着:“在这里,发现了中国市场经济的萌芽"。上联是“炕头夜半写华章”,下联是“一醒天下改革潮”。