月落心殇处,诗情寄语深:

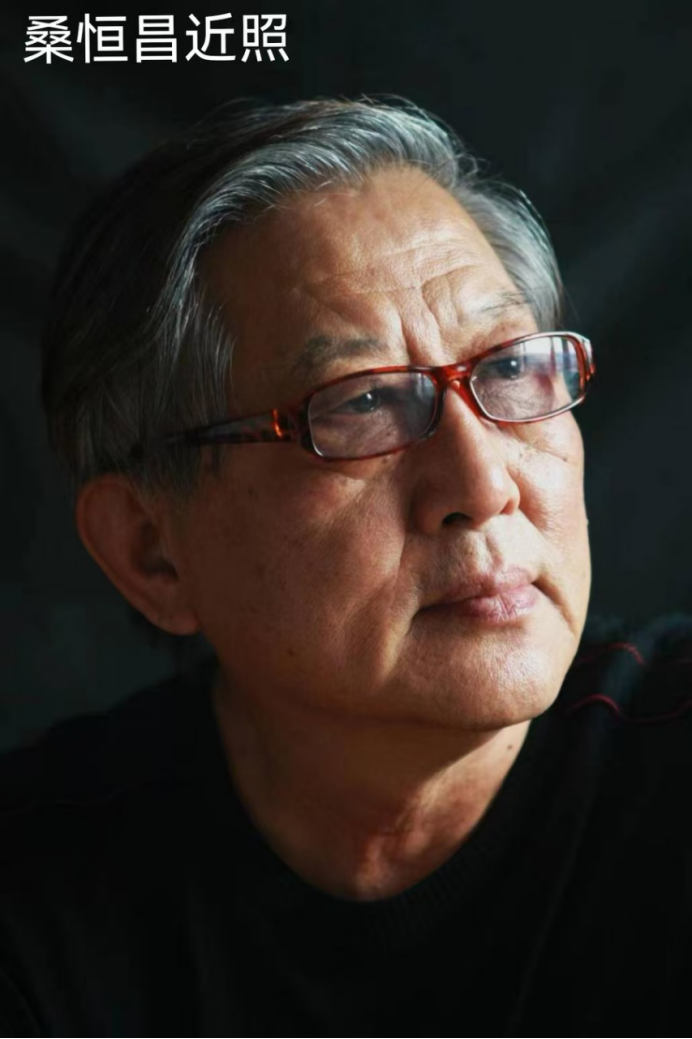

评桑恒昌《中秋月》及李洪云赏读

丁再献

中秋的月,自古便是文人笔下的常客:它是李白“举头望明月”的乡愁,是苏轼“千里共婵娟”的祈愿,是张九龄“海上生明月”的辽阔。可当一轮圆月撞上生死离别,当团圆符号染上永失至亲的痛,它便成了另一番模样——桑恒昌的《中秋月》,便以这样一颗破碎的心,为我们重新定义了中秋的月,也为当代抒情诗写下了最动人的一笔。

中秋月//桑恒昌

自从母亲别我永去

我便不再看它一眼

深怕那一大滴泪水

落//下//来

湿了人间

一、诗评:月凝思泪,笔蕴千钧

月照泪痕藏永痛,诗凝思念诉深哀。

桑恒昌先生的《中秋月》以极简篇幅,承载了千斤重的生死之思,堪称当代抒情诗的典范。全诗仅六句,无华丽辞藻,无刻意雕琢,却如一把钝刀,缓缓割开人心最柔软的角落。“自从母亲别我永去,我便不再看它一眼”,开篇直白如话,却瞬间将读者拉入“子欲养而亲不待”的共情场域——中秋月本是团圆符号,可当至亲已逝,这轮月便成了刺向思念的利刃,诗人“不看”的选择,不是逃避,而是将痛藏得更深的克制。

最妙的是“深怕那一大滴泪水,落/下/来/湿了人间”的拆解与留白。诗人将“落下来”三字拆成四行,一字一顿,如哽咽时的停顿,如泪水在眼眶打转、迟迟未落的模样。这里的“泪水”既是月的隐喻——圆月如泪滴悬于天际,也是诗人积压的思念,更是千万读者心中共通的丧亲之痛。“湿了人间”的落笔尤显格局,个人的哀伤未囿于一己之私,反而升华为对世间所有离别之苦的共情,让一首个人化的抒情诗,有了打动千万人的力量。这种“以小见大”的笔法,正是桑恒昌诗歌“于无声处听惊雷”的魅力所在。

二、赏评:共情解语,直抵本心

赏文识得诗中痛,读句方知意里真。

李洪云的赏读没有陷入晦涩的理论分析,而是以“读者视角”为切入点,用最真诚的感受搭建起与诗歌的桥梁,堪称“懂诗”的赏读范本。开篇“第一次读到这里,我愣住了,然后眼泪就止不住地流下来”,以个人体验破题,没有居高临下的解读,只有平等的共情,瞬间拉近了读者与诗歌的距离——好的赏读本就该如此,不是“教别人怎么读”,而是“分享自己如何被打动”。

她精准点出“这哪里是在写月亮?这分明是在写一颗破碎的心”,直击诗歌核心:月亮只是载体,思念与伤痛才是内核。更难得的是,她读懂了诗人“不敢看”的深层心理——“不是不想看,而是不敢看,因为一看,那积压在心底的思念就会像决堤的洪水”,将“不看”的克制与“思念决堤”的汹涌形成对比,道破了“克制之下藏着更深的汹涌”这一诗歌张力。最后一句“诗人用最克制的语言,写出了最深重的痛苦,这就是诗的力量”,更是一语中的,既总结了诗歌的艺术特色,也点出了好诗“以简胜繁、以淡胜浓”的本质,让赏读不仅有情感温度,更有审美深度。

三、综评:诗坛风骨,情系人间

一支妙笔书民瘼,三世赤诚铸骨魂。

纵观桑恒昌的创作与《中秋月》的感染力,不难理解为何他能成为诗坛领军人物——他的诗歌始终扎根“人间情”,以“真”为骨,以“情”为魂,在当代诗坛开辟出独树一帜的“真情写作”路径。不同于某些追求晦涩、脱离生活的诗歌,桑恒昌的作品从不回避生命中的痛与暖:写亲情,如《中秋月》般直抵人心;写家国,如《致每一个黎明》般饱含赤诚;写生命,如《攥着母亲的手》般充满敬畏。他始终坚信“诗是心的呼吸”,每一句诗都源于对生活最真切的感知,对人性最深刻的体察。

这种“以情动人”的创作观,让他的诗歌既有文学高度,又有大众温度——《中秋月》能让普通读者落泪,也能让专业研究者赞叹,正是因为它打破了“精英诗歌”与“大众诗歌”的界限,用最朴素的语言写出了人类共通的情感体验。在诗坛追求技巧、追逐潮流的当下,桑恒昌始终坚守“情真”的初心,用一首首好诗证明:真正的诗歌不需要华丽的外衣,只要有一颗贴近人间的心,就能穿越时空,打动每一个渴望真诚的灵魂。他不仅是诗歌技艺的传承者,更是人间真情的记录者,这样的诗人,注定会在诗坛留下不朽的印记。

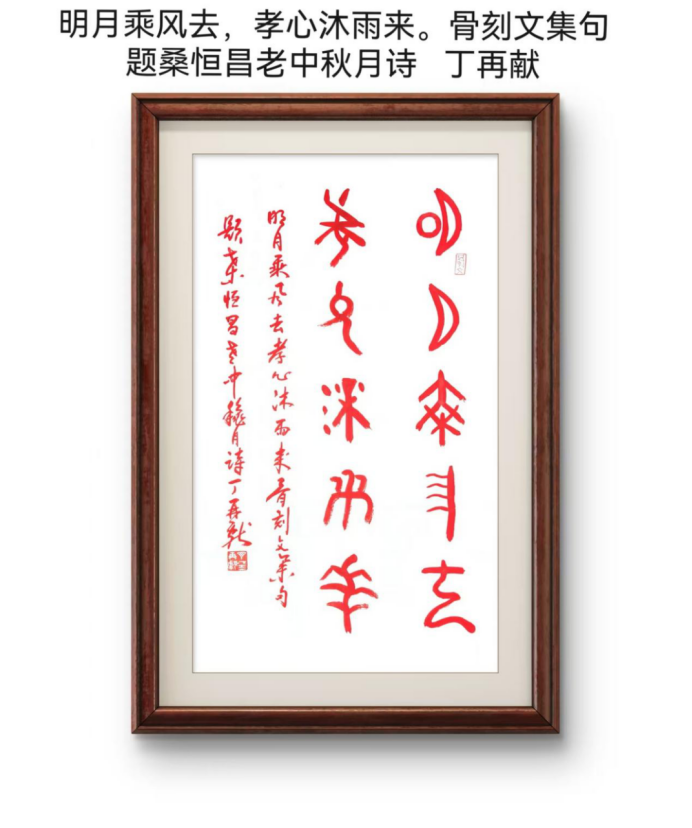

为此,我还写有一首桑恒昌老先生《中秋月》寄怀有感一首为记,丁再献2025年10月2月于泉城历山名郡戏笔。

月落诗行泪未干,情牵故旧意随缘。

恒昌妙笔传千古,一片丹心照宇然。