精华热点

精华热点 宁治春

上世纪七十年代中期,临池公社曾经成立过一支以农田水利建设为主的专业队。这支专业队由公社水利站直接管理,其人员从各村抽调,以青壮年为主,有一定比例的木工、泥瓦工等专业技术人员。至于这支专业队具体何年何月成立、何年何月解散、负责人姓甚名谁等一切,我并不清楚,而且遍问无着。约在一九七七、七八年,我曾在这支专业队里干过。日日思夜夜想,终于想起在这里劳动的三个片段。

红土崖基本农田建设

1976年高中毕业后,我先是因体重不足错失了供销社招工的机会,在时任大队书记的姑父关照下,我被安排到古城水库水利工地做见习施工员。年后,姑父明升暗降,不再任大队书记,而是去管区做了副主任,我的见习施工员的工作也就此终结。这时候,公社专业队扩招,有我姑父从中斡旋,再加上我所在的生产小队也不太重视我作为一个社员的资质,就痛快批准了我去专业队工作的事。

这时专业队正在离我村不远的地方施工,这个地方在古城水库西,309国道东,工程名为“红土崖压力管扬水站”。对这个工程我最大的印象就是那个圆坑,直径约百米,深约两米,底平,周边为石砌。这里距古城水库约500余米,沿道路北侧铺设了一条直径约50公分的管道。这个工程的本意是为了解决红土崖数百亩土地的灌溉问题,但我的记忆中,好像并无成功引水。

古城水库建成于1959年,其所在为泔沟河(即古鱼子沟河,今人又称淦源河)古城村西地段,当地俗称“泔沟河”。这条河源头为白云山,上游有北园水库、大房水库、南河东水库、丁家水库,另有塘坝若干。在以上诸水库塘坝拦截之下,古城水库虽然流域面积45平方公里,最大库容量185.3万立方米,只是水源时断时续,并不能长期维持在饱和状态。但库容量的巨大数字应该具有巨大的模糊性,决策者们以此为依据,围绕着古城水库,建设了若干引水工程。

先是在1965年,决定由古城水库向西北,经郭家泉村北山头,至当时的好生乡刘家桥村西北到乔家庄,开山挖渠,以彻底解决好生半山区缺水问题。这个工程实施时我还小,毫无印象,但长大后,却在古城地面上亲眼见过这条已经遭破坏的水渠。这条水渠在古城地面为暗渠,约有大半人高,渠顶覆盖的全是石板。村里老人告诉我,这条水渠自建成后基本没用过,因为古城水库储水量很少能达到设计指标,勉强解决水库周边古城、高旺、兴安、红庙以及东黄等村浇灌土地之用。

在我的记忆中,古城水库曾经两次彻底干涸,有一次竟然长达三年多。但决策者们的热情和想象力并未就此终止,仅仅两年之后,即1967年,又建了个“三黄扬水站”,这次引水工程不走地下,而是建设高空渠道,先是自古城水库西设置200米长铁管,然后连接长达500米的高空渡槽,引水解决东黄、中黄和西黄三村的灌溉问题。这条渡槽横穿309国道,公路中间有一个巨大的石砌塔架,因其为水利工程,这个石塔虽然年年导致交通事故发生,但迟迟不能解决。记得某一年,有辆汽车在这里撞得人亡车毁,笔者第一时间向《鲁中晨报》报料。没有想到,我的一个顺手电话,竟解决了这个老大难问题,在此事新闻曝光后不久,此塔终被拆除。

当然,渡槽塔被拆除,也有一个原因,就是无水可渡,基本是摆设。而“红土崖压力管扬水站”工程的上马,其决策是如何做出的,我们当然无从得知,但意义肯定是有的。红土崖东临泔沟河,西为309国道,南北约有一千米,地有近千亩,分属古城、郭家泉和东黄三村。这个地块的典型特征就像一个巨型锅盖,土地皆为坡状,水土流失现象比较严重。在红土崖压力管扬水站工程上马的同时,“红土崖整平土地工程”也正式开工。这个工程以村为单位,每个村按照地块各自施工。因为是公社的工程,按照当时的惯例,成立了工程指挥部,还不定期的编印一张小报《战报》,这是油印小报,四开,时任公社文化站长的卞德忠负责刻印。

大概是在他建议下,在专业队干了几天活的我,也被暂借过来,负责写稿。这种稿子就是政治挂帅,满纸大话牛逼话,所写过的稿子我完全忘记。我只记得当时我们村也设置了一个“指挥部”,村里几个吃香的身份为民兵的社员早晚都在这里值班,我经常混迹其中,每天都会玩到半夜。指挥部里有一口灶,值班人员一天三顿饭都在这里吃,晚饭时人少,饭菜质量比白天要高很多。记得有一次,是肥肠炖冬瓜,我们几个人围着锅吃。因为肥肠在当时是稀罕物,我们几个人约定:不能用勺子或笊篱捞,只用筷子,谁抢着肥肠谁吃。这帮人里我年龄最小,身个也最瘦弱,但我玩筷子的技术却远在他们之上,但凡我筷子入锅,就跟长了眼似的,每次都会叉得到肥肠,一大半的肥肠都被抢到了我嘴里。

红土崖土地整平工程,经过一个冬天轰轰烈烈的施工,全部结束,锅盖般的千亩土地整成为一方方的平整农田。因为这片土地的土质问题,除了种红薯之外,其他庄稼产量都不是太高。分田到户后,很多地块栽种了树木,但大多数都被租用盖成了厂房,成为了名副其实的工业园区。我家在这里有两亩地被工厂占用,每年还可得到1600元的补偿。

大房水库堤坝加固工程

红土崖整平土地工程完工后,我又回到了专业队。这时扬水站工程还没有完全竣工,但已是深冬,有些活儿比如建筑类工程只能停工。我们先是被安排去半丘陵地区的东黄、西黄村去整平土地,天寒地冻,效率非常低,眼看着春节将至,便提前放假。

我们这些专业队队员,都抽调于各村,由所在村按照同等劳力给计工分。那时村里一级劳力每天拿10分,像我,只能拿到9分,但我们在专业队每月有十几元的生活补助,这也就是这里的吸引力所在。春节假期那时候是没有所谓“带薪”一说的,你在家闲着,当然你就没有工分,生活补助自然也会停。我还不足二十,对于治家过日子还真没有啥概念,专业队一放假,我便陷进文学的疯狂之中。我彻夜读书,每天不是写小说,就是写散文和诗歌,我记得最疯狂的一天,我居然写出了一篇一万多字的短篇小说。

但幸福与快乐的日子总是流逝得非常快,转过年后,大地还没解冻,专业队传来了集结的通知。这支专业队虽然只是一支农田水利建设的专业队伍,人员都是普通农民,多数为小学初中文化,在这里,只要有技术(木工、泥瓦工)有力气,就算是牛逼。但我们年后集结起来的第一件事,就是学文件和政治培训。我最讨厌这种东西,曾暗暗吐槽:我们不是更应该搞一下技术培训吗?但仅此而已,连续几天的政治学习,我捧着个本子,貌似记录,但其实是在偷写诗,几天下来,诗写了七八首,但政治学习内容却概无印象。

归队第五天,队领导通知我去大房水库工地报到。大房村在白云山下,离我们村有七八里路。我去了后才知道,大房水库堤坝加固工程即将开工,这里也设立了工程指挥部,指挥部的领导重视宣传,准备在工地设立广播站,负责工程的宣传工作。我被调来,就是负责写稿,播音者则是后来成为音乐教师的房云女士。

因为大房村离我们村比较远,而且当时还没有自行车,指挥部给我在村里找了个房子住。白天上午我主要是跑工地,下午写稿。工地还是按村划片,各自为战。这时已经文革结束后的第二年,但遗风还在,整个工地上到处插着红旗,还有式样各异的宣传牌,几乎清一色的政治口号。只有三百多人的工地,相同的工程,日出而作,日落而息,其实并没有多少新闻的,更多时候我只能是挖新闻造新闻。所谓挖,就是从各支民工队伍中寻找新闻点,比如,或父子或兄弟同来工地,或有人刚结婚几天就告别新婚妻子投身水利建设……

领导既然这么说了,我也只能这么做。第二天我专门去了我们村那段工地,找到那俩带队干部采访。他们虽然找领导的时候表现得义愤填膺,但见到我却是一团和气,一口一个“才子”的捧我,甚至中午还留我在他们的食堂里吃了饭,仿佛他们找领导告我状的事根本没发生过。我心存芥蒂,但大家都认识,又得到如此热情的接待,也只好装作啥事也没发生。当天下午,我写了篇歌颂古城村民工的稿子,也是播放了三遍。但这篇小稿,我写得毫无文采,纯粹是应付之作。但是不久,另外工地上也反应到领导那里,说我偏向本村。我无奈,只好谁不满就歌颂谁。我的笔杆子在我初出茅庐时,竟然一次又一次被迫弯曲了。

西王整地

大房水库堤坝加固工程结束后,我又回到专业队。之后不久,专业队接到指令:赴韩店西王村一带参与农田基本建设。

西王村在邹平县城北,距临池大约有六七十里地。我们是徒步走着去的,当然还要推着小推车,车上载满了锨、镢等工具,还有我们个人的食宿用品。那时候年轻,这几十里路走起来就跟散步差不多,一路上我们开玩笑,讲故事,时不时的吼上几声……

下午三点多钟,我们终于到达目的地。因为已经有人打前站,早在村里租好了民房,给我们安排好了住处。这时候西王一带还属于盐碱地,水咸而苦,非常难喝。但难喝也得喝,不然你怎么办?大家互相安慰:人家当地人一直喝这种水,咱最多喝半月二十天,喝几次也就习惯了。

第二天我们就上了工地。因为我体质弱,力气小,推车的活儿干不了,只能和女队员们一起负责铲土装车。推不了手推车,一直是我很惭愧的事。在乡下,手推车曾经有很长一段时间是不可或缺的运输工具,独轮,木架,放两个长方形的篓子,可以推土推粪沙子,还能够推棒子推地瓜,卸下篓子则可以推庄稼,也能推石头。手推车看着不起眼,载重量却能够超一千斤,普普通通五六百斤也装得下,我高中毕业后若干若干年,体重都在八十斤以下,车载重了,根本压不住把,偶尔试推动辄翻车,翻车自然是很危险的事,弄不好就可能车坏人伤,因此别人不敢让我冒这个险,我自己也是胆小如鼠,从不敢去尝试。

一个小伙子,一个男人,手无缚鸡之力,毕竟是很丢人的事,被安排在女队员们中间劳动,虽然不见谁公开蔑视我,但我心虚,始终不敢面对大家的目光。为了挽回一点颜面,我干起活来毫不惜力,别人装一锨,我就会干两锨,每次只有装满车子我才会稍喘一口气。头三天腰疼胳膊疼,几乎没睡过囫囵觉,我还有个臭毛病,闲着时能吃能喝,一般人都比不了,但干活一累,就吃不下饭了。

人是铁,饭是钢,力气是需要饭食来支撑的。我本来力气就乏,肚子里一空,干起活来就觉得身子发虚,感觉着要倒下去。那时候我们吃食堂,馒头最多可以吃三个,但菜只在中午和晚饭有,每人一碗,基本都是炖菜,白菜、冬瓜、土豆是主菜,有肉,舀到碗里最多不会超过三片,早饭就是馒头加咸菜再加稀饭。

按说这饭菜并不是太差,但我这种一累就吃不下饭的毛病直接坑苦了我,有一天傍晚,我突然发现眼睛有些模糊,而且随着天越来越黑,眼睛模糊得越厉害,但回到有灯光的屋里,则又啥也看得清了。我当然也没当回事,第二天照样去工地干活,一切如常。但到了晚上,一到黑暗处,我眼又开始模糊,仿佛要失明的样子。我有些害怕,急忙回到屋里,视力再度恢复。我也搞不清这是啥问题,不疼又不痒,也没有任何不适,也就没告诉任何人。

次日下午快要歇工的时候,食堂的人突然带着饭菜来到了工地,大家都一愣,领导这才站出来说,为了加快进度,今晚加班打夜战。晚饭就在工地吃,吃完接着干。晚饭吃完,天也擦黑了,虽然工地上有灯光,但非常稀疏,我发现自己的眼睛又开始模糊了,我找水又擦又洗,但不管用,可我也不好意思跟别人说,就拿锨铲土装车,有好几次,土都装到了篓子外。而随着夜的加深,我的眼睛只能看到一片光晕,人和车都看不清了。别人问我是怎么回事,我这才嗫嚅着说了我眼睛的事。大家把我扶到一边,又通知了工地的负责人。在得知我除此之外没有别的问题之后,让人把我送回住处,说第二天再请医生看看。

次日天大亮之后,我又恢复如初。因为连续几天的眼睛问题,我没有被安排去工地,而是去了工地特设的医务室。这里肯定没有任何医疗设备,无法做具体的检查,好在大夫是一位40多岁的中年人,他先是翻开我眼皮看看,又问了症状,便下结论说:“你这是夜盲症,营养不良造成的。”我问他怎么治疗,他说不用治疗,买瓶“鱼肝油”吃就行。但工地医务室没有这种东西,必须去县城药店或者医院去买。虽然暂时无法解决这个问题,但我悬着的心终于还是放下了。

有了医生的诊断,工地晚上加班的事我不再参加,甚至白天领导也另外给我安排了“边锨”的工作。所谓“边锨”(不知是不是这两个字,但当时我们都这么说),就是把推到低洼处的土整平,虽然也不轻快,但不紧张,可以缓着劲儿干,有喘气的工夫。这样又干了四五天,工地完工,我们也打道回府了。

回到家后,我又找当地医生诊断了我的眼睛,确实与营养有关。之后连续吃了两瓶鱼肝油,眼睛终于康复。再之后,我被安排去了乡办企业机修厂,开始了我的又一份工作。而我工作了不到两年的专业队,我则完全忘到了脑后,几乎所有的当年同事,我竟一个也不记得。

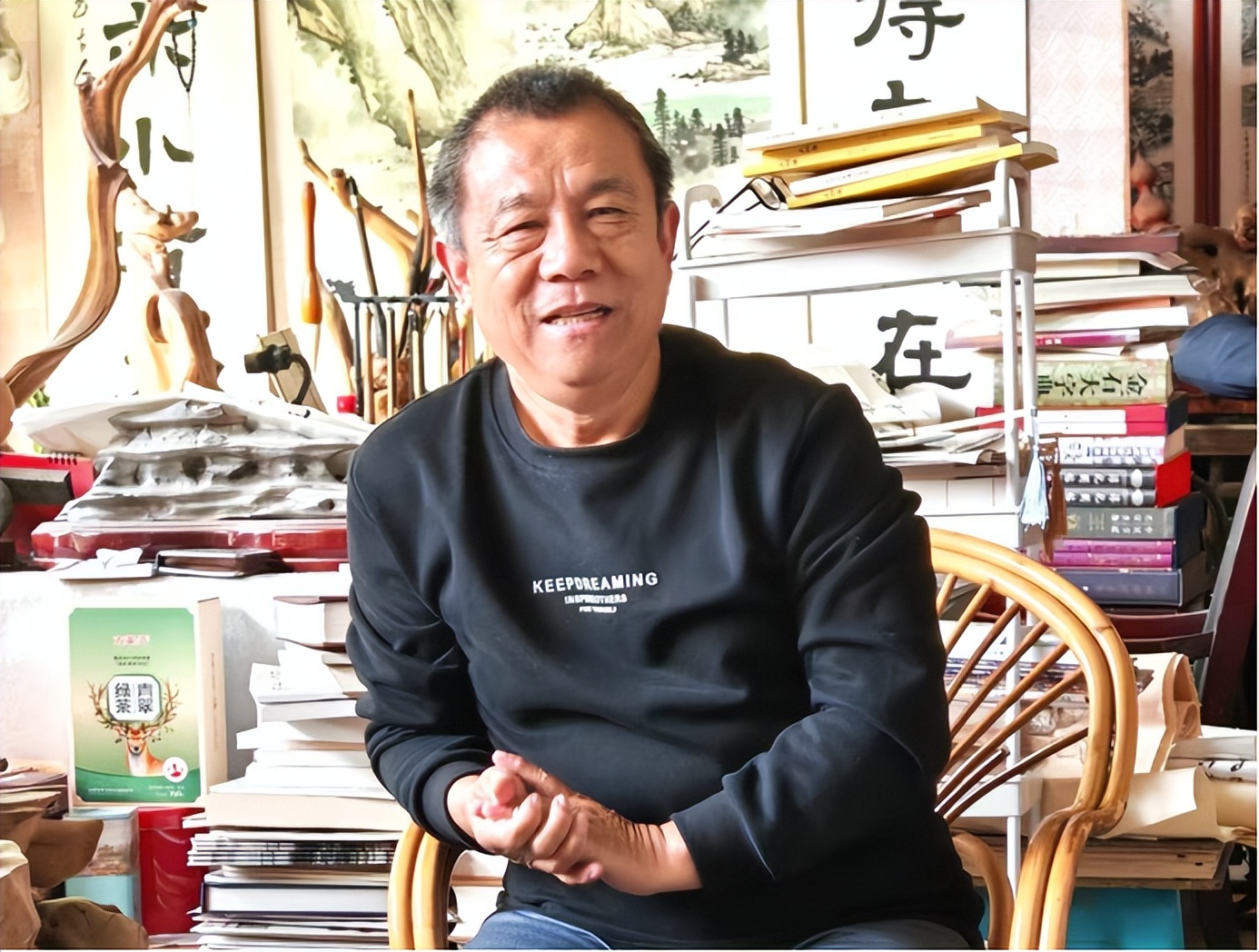

作者简介:宁治春,自由撰稿人。先后发表纪实文学、中短篇小说、散文、诗歌等六十余万字,印行出版小说集、散文集、诗集、传记等十五种,主编或参与主编地方文史类书籍五种。