精华热点

精华热点

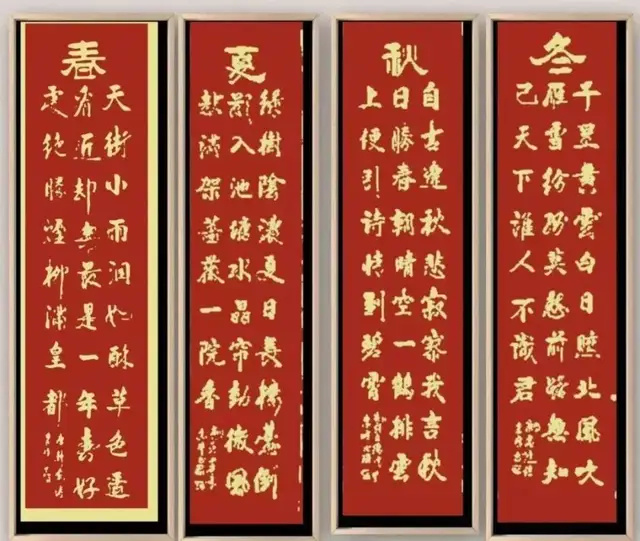

金秋迎华诞,翰墨颂山河。

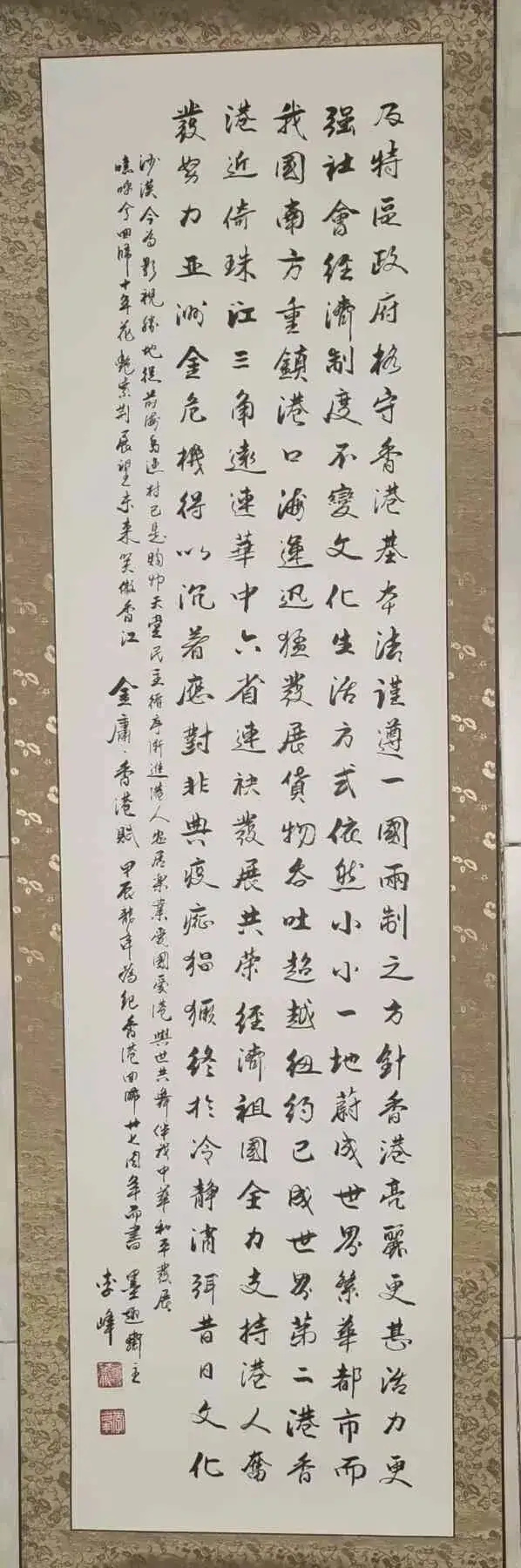

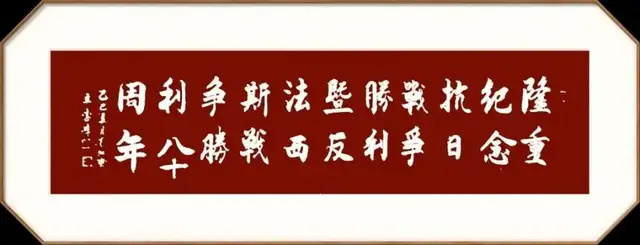

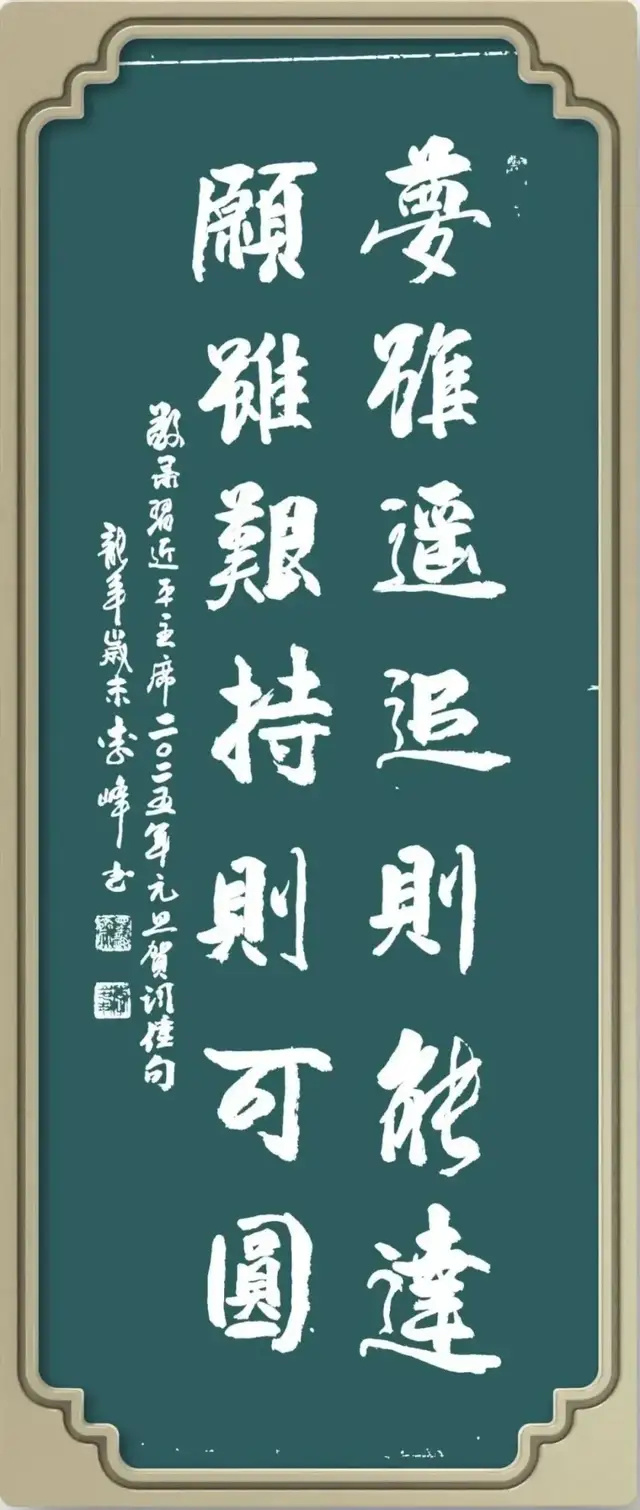

值此祖国欢庆之时,“墨染中华 艺承古今 ——李峰书画名家国庆专场” 如期启幕,以笔墨为礼,致敬时代。

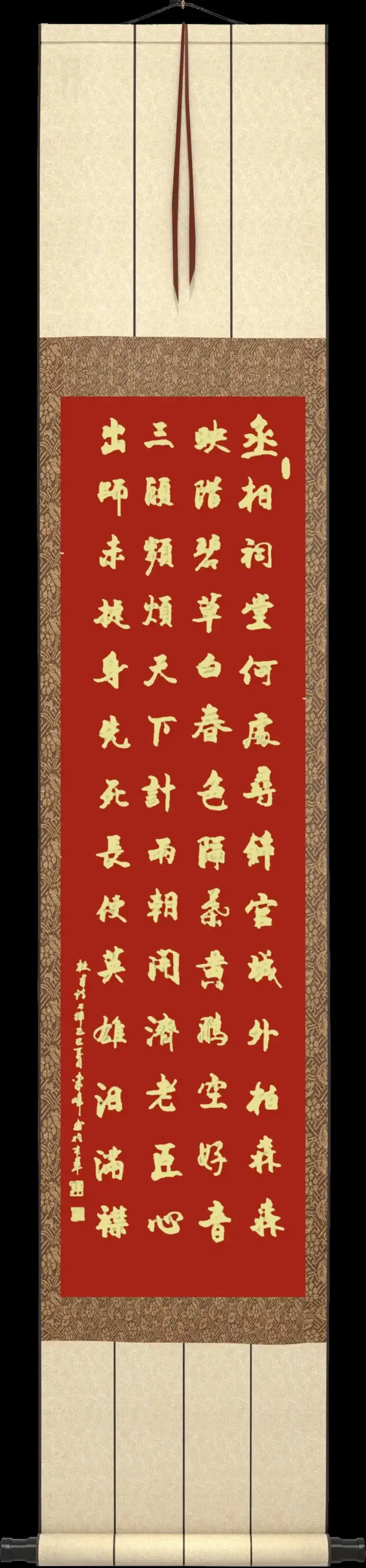

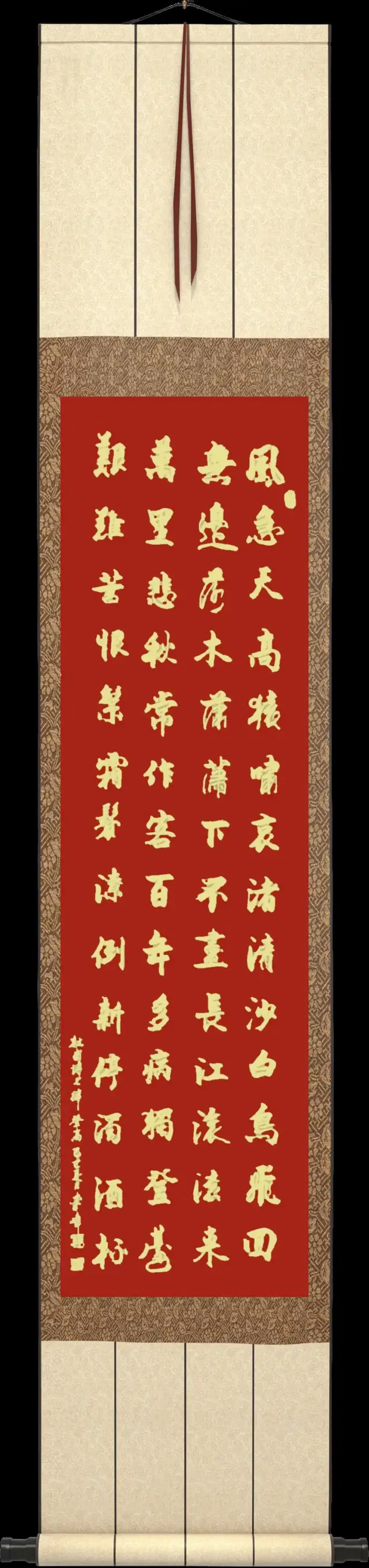

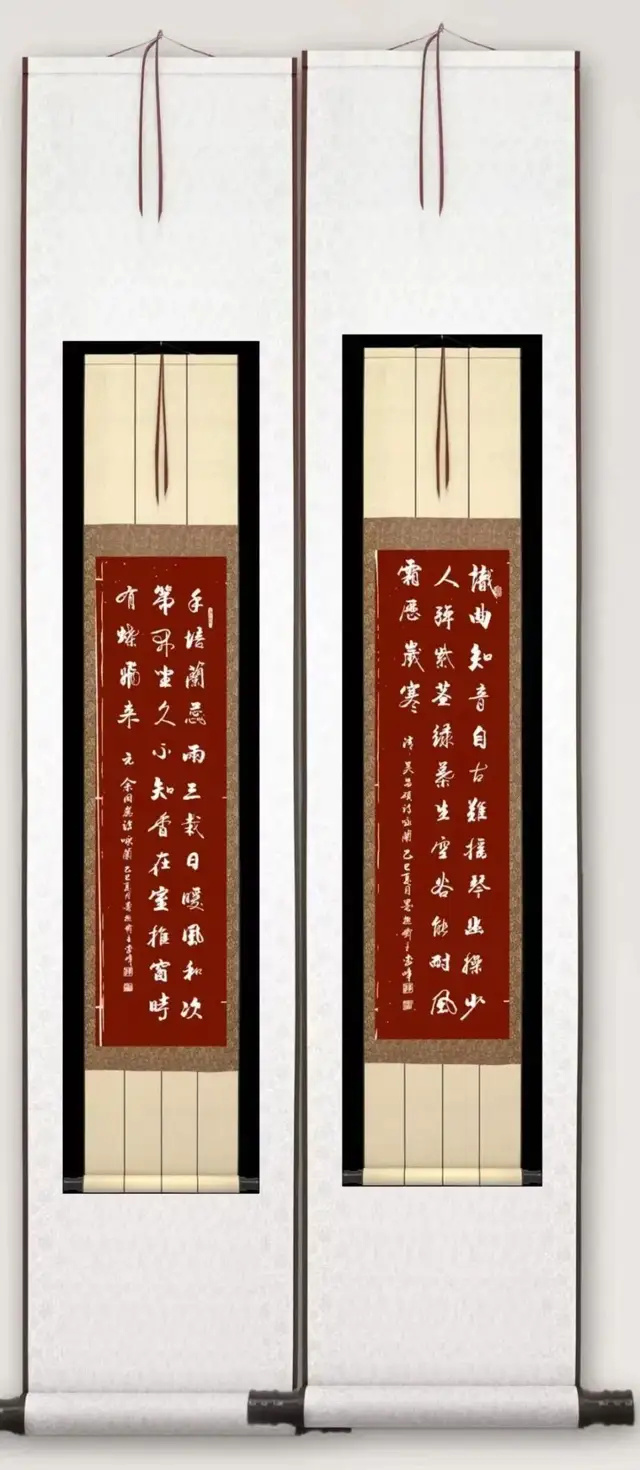

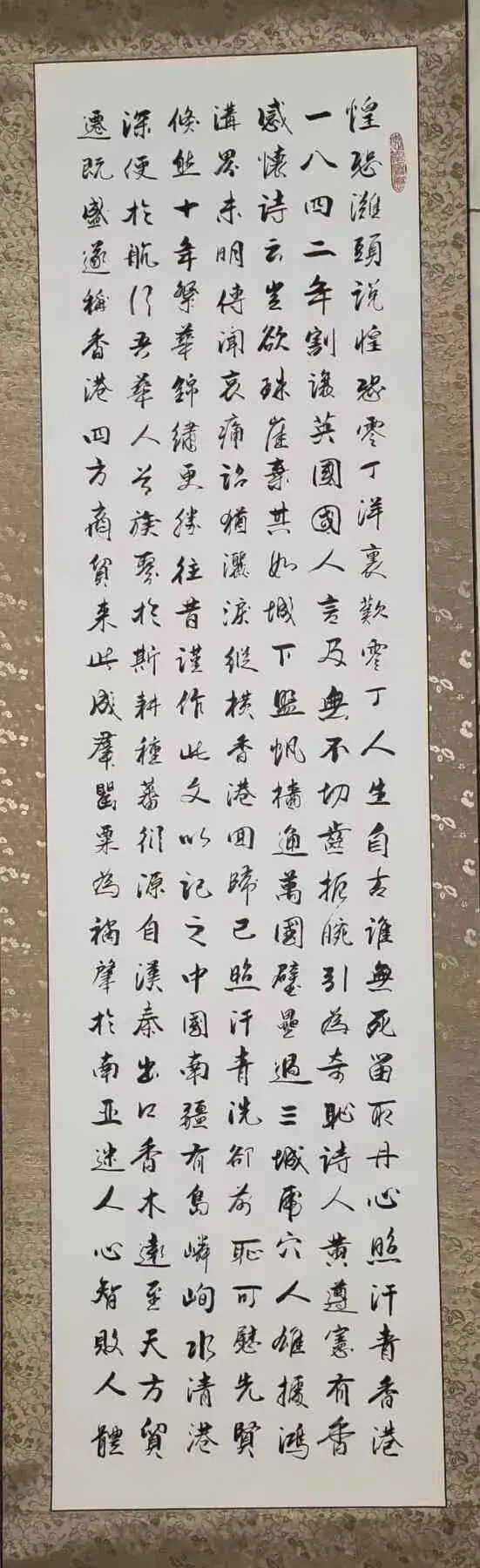

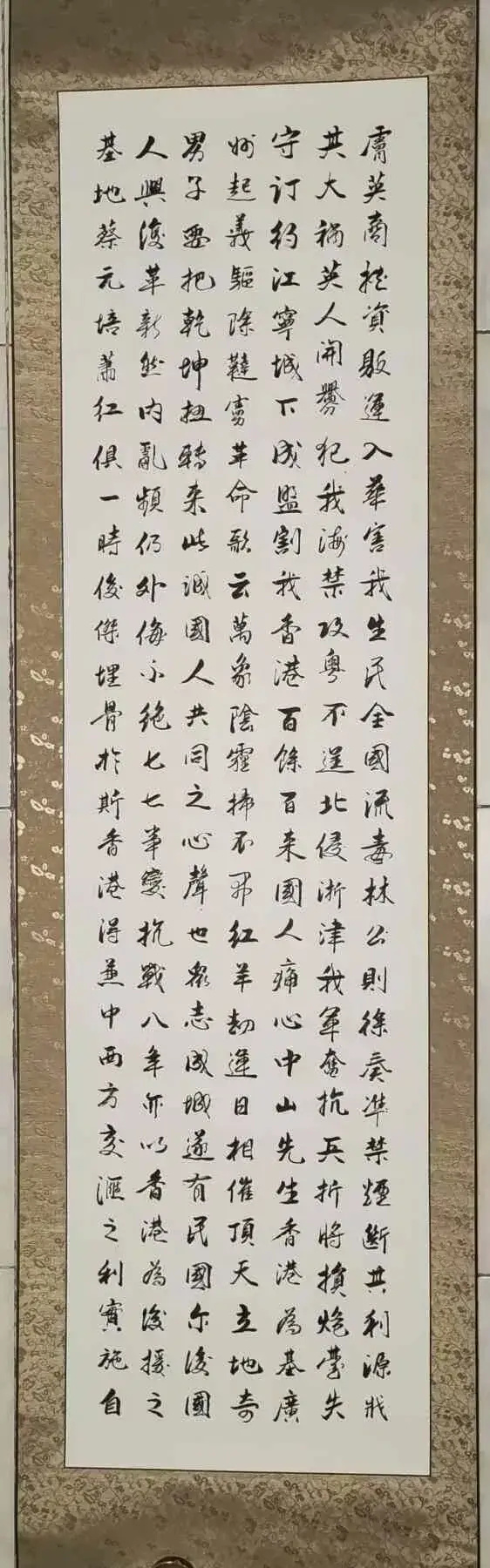

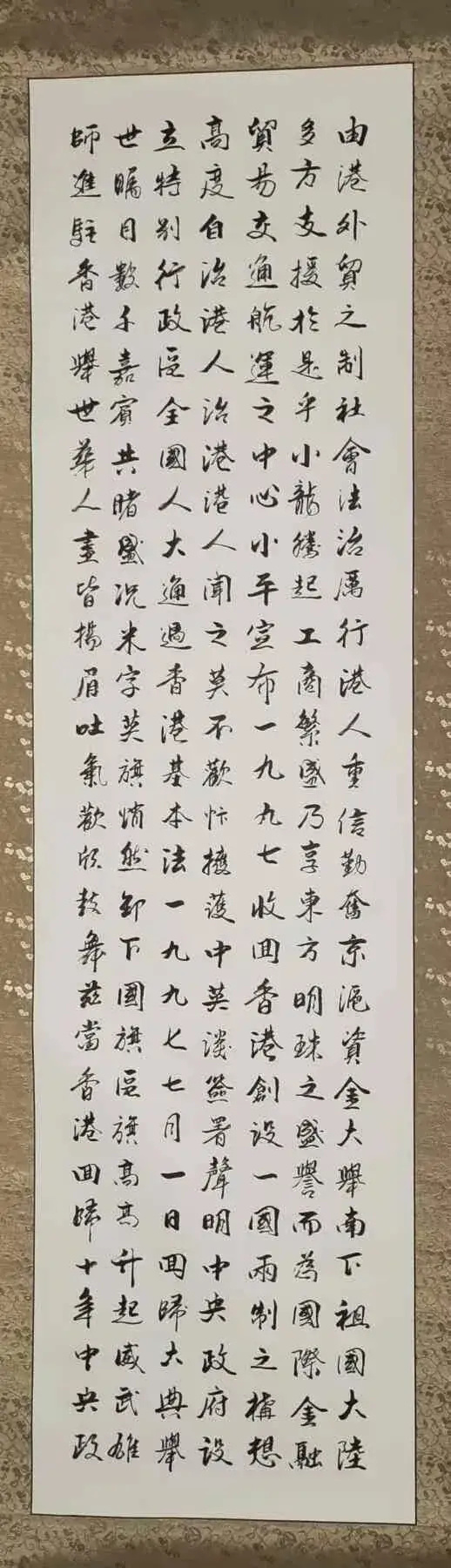

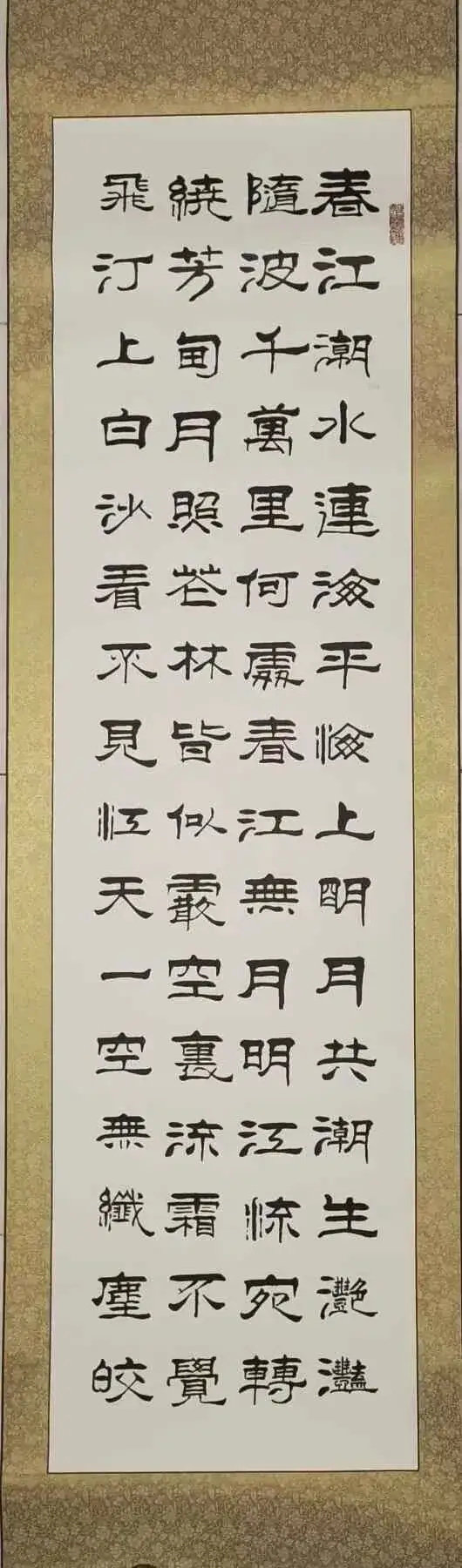

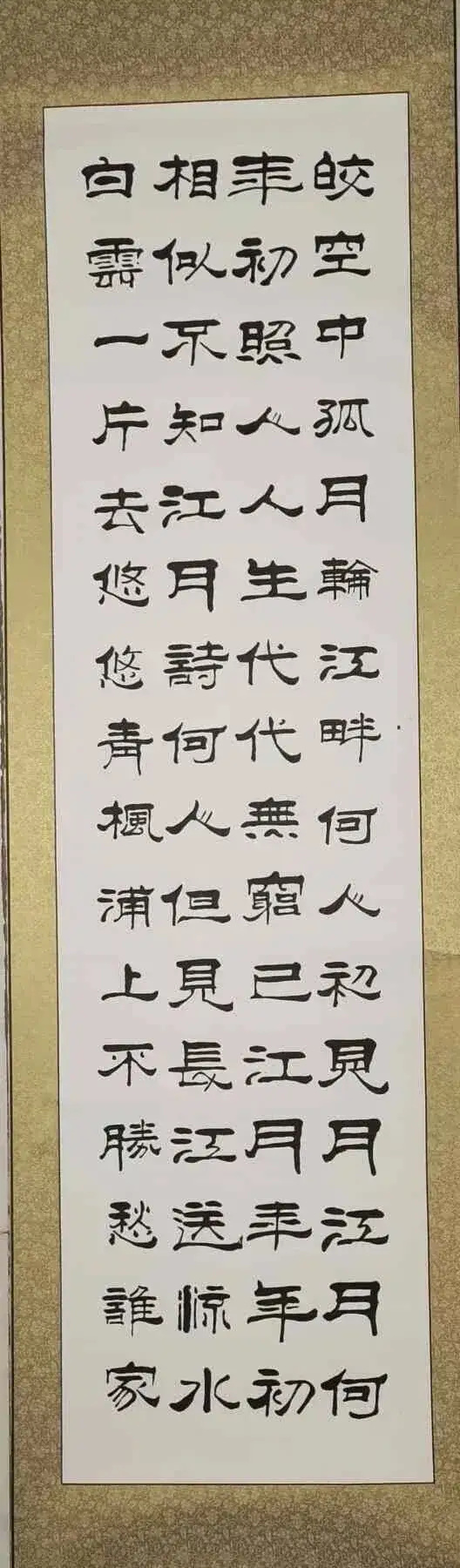

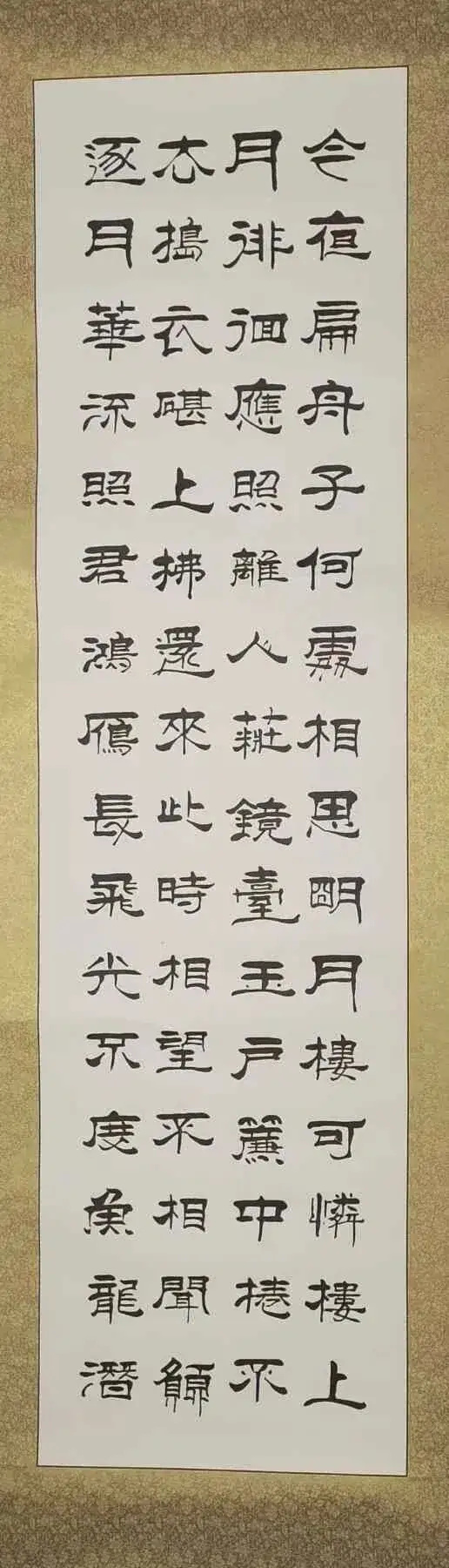

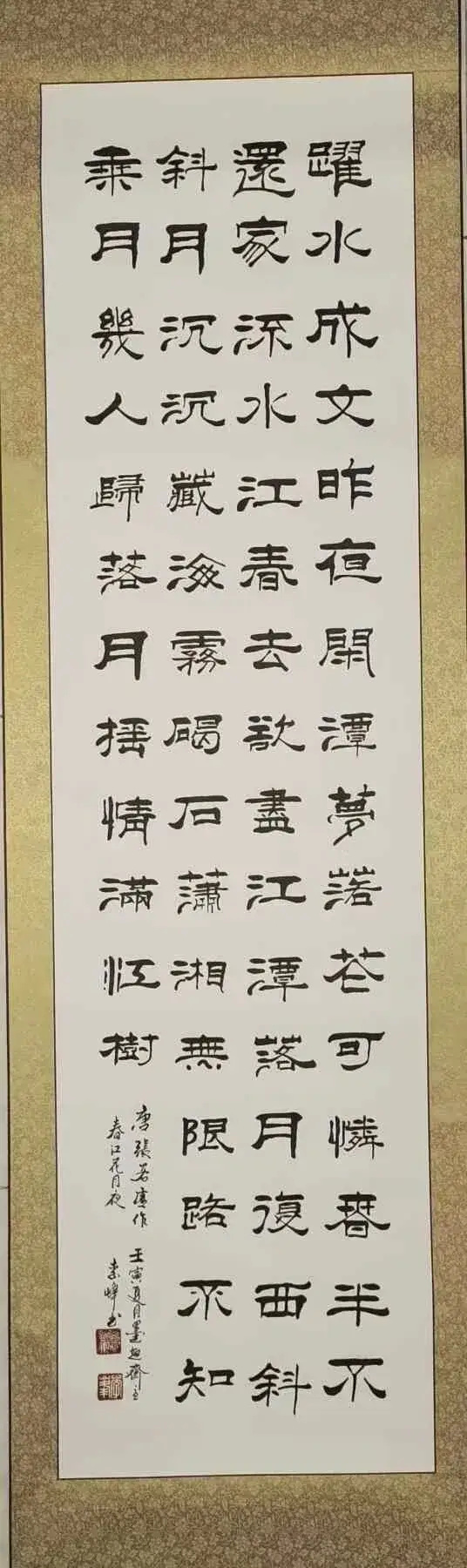

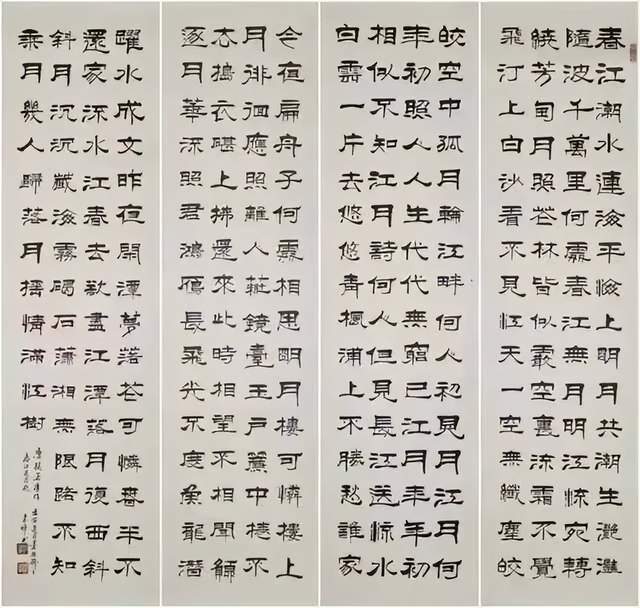

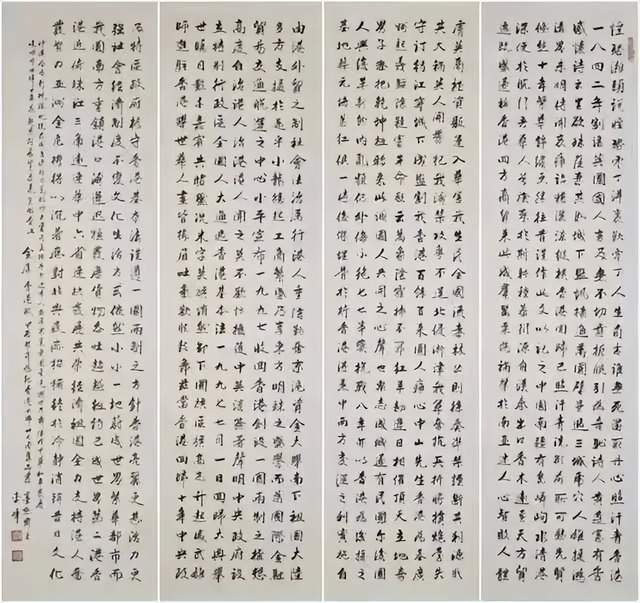

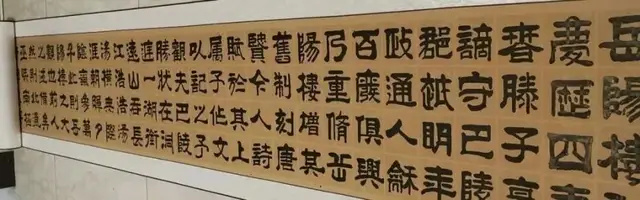

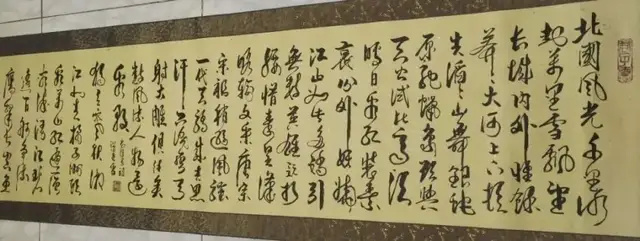

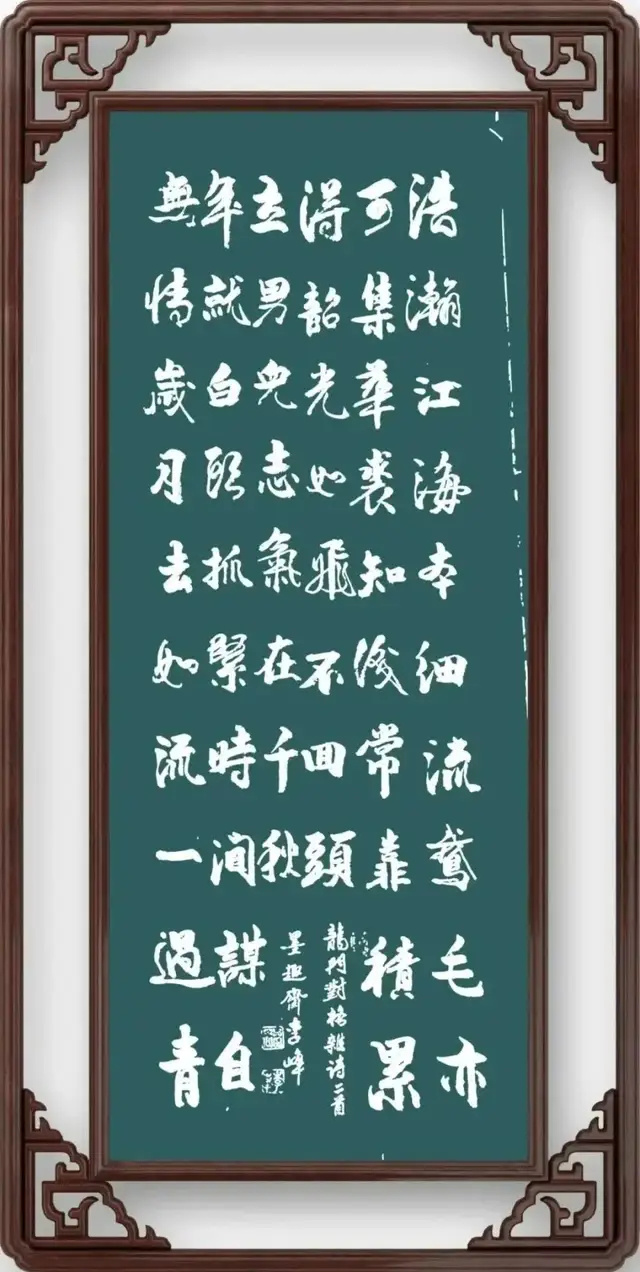

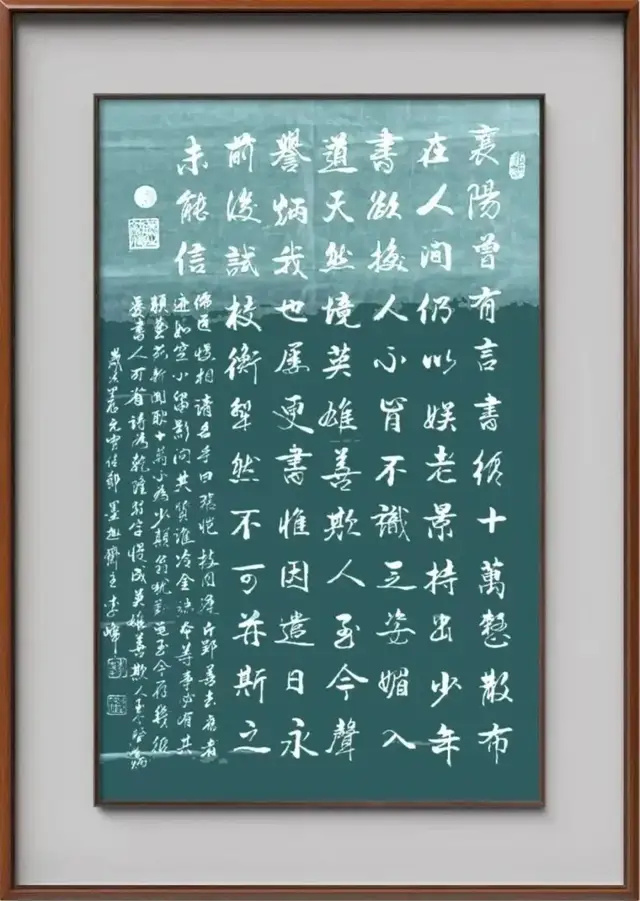

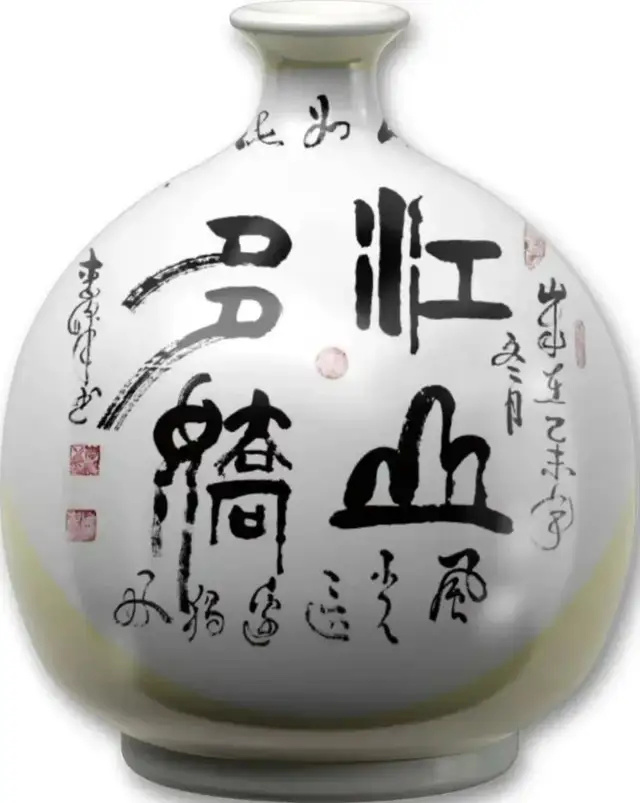

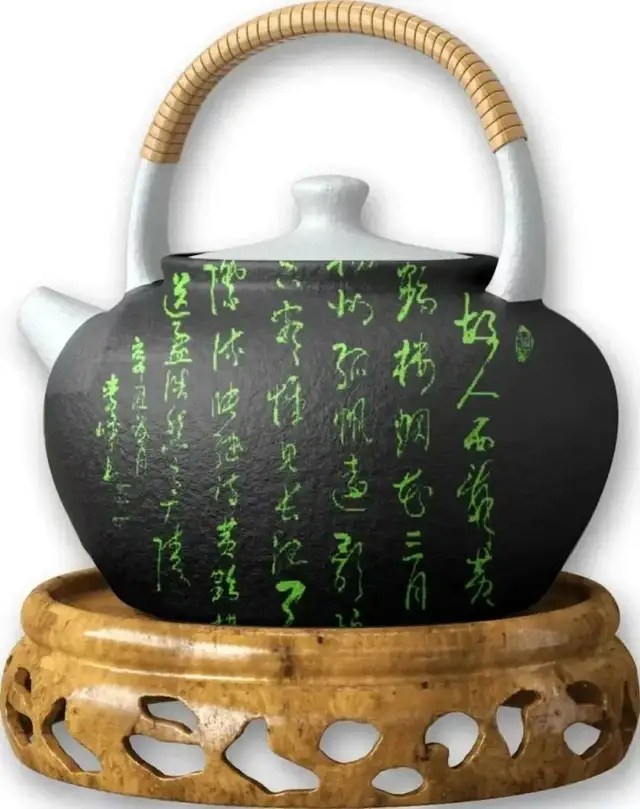

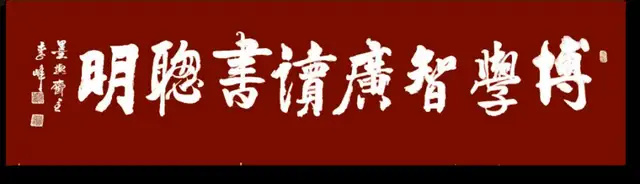

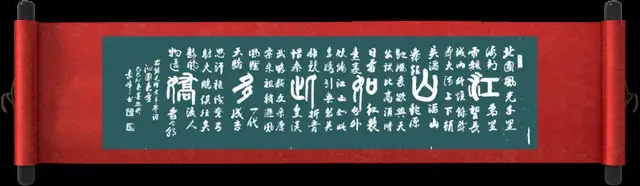

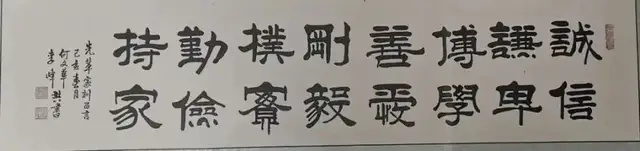

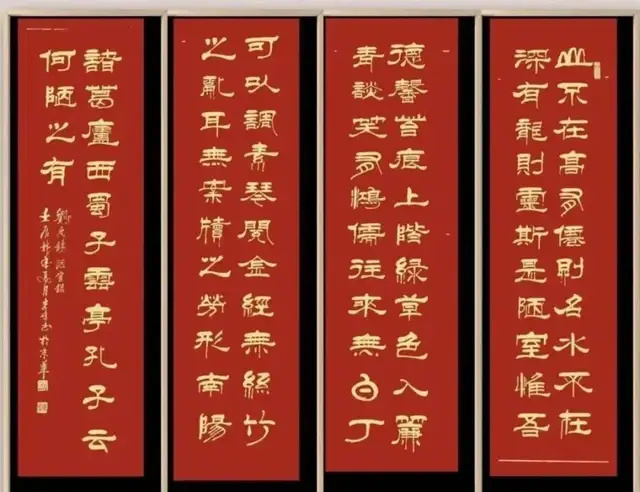

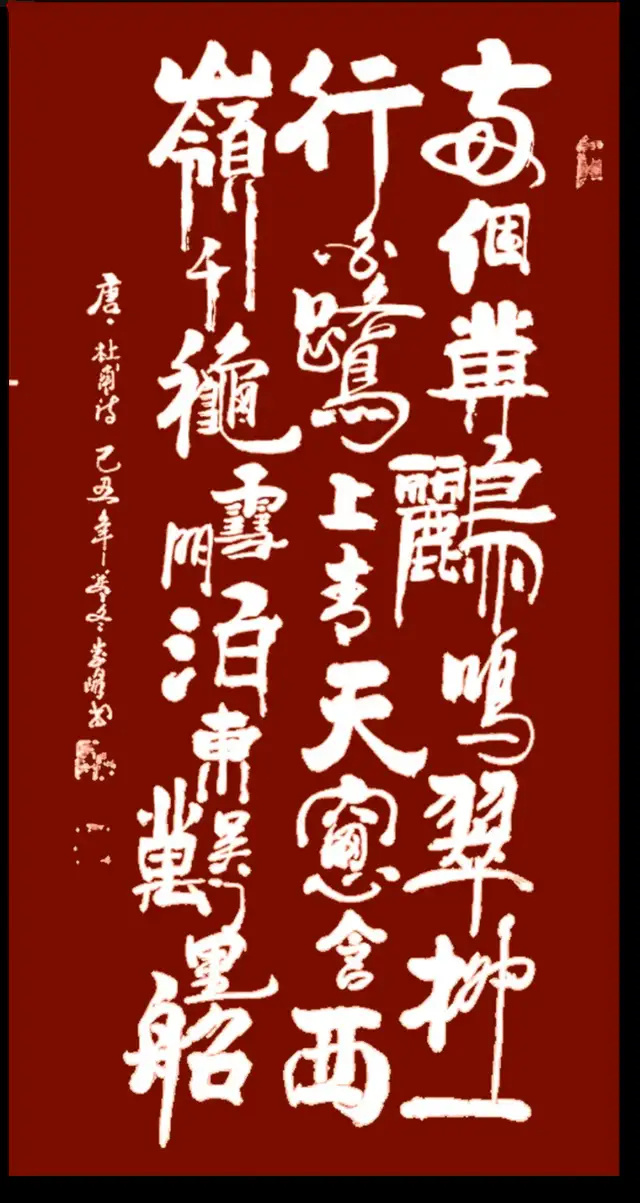

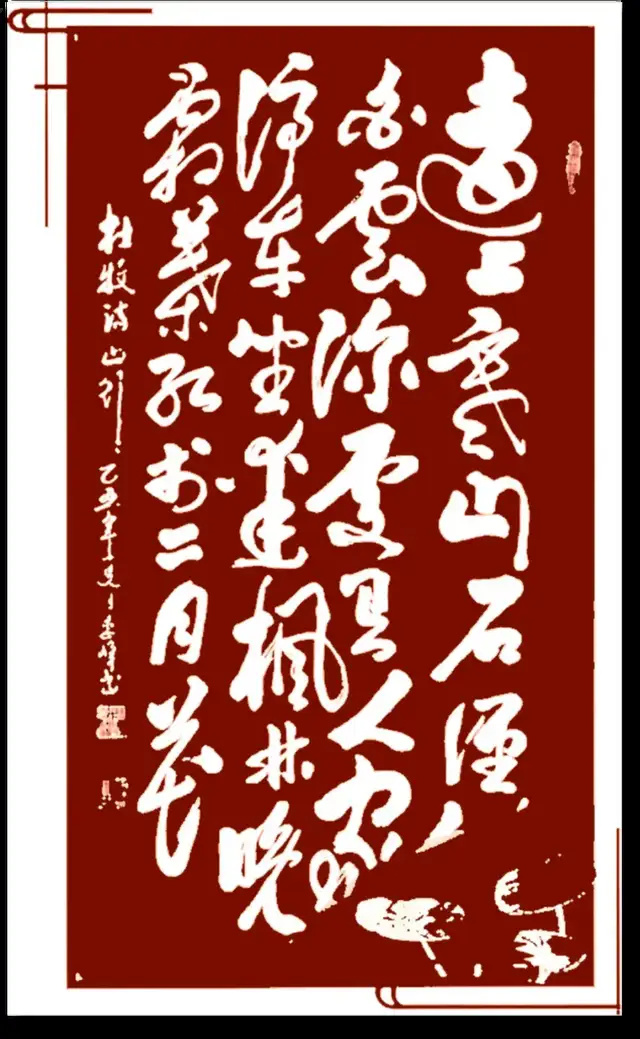

李峰深耕书画数十载,笔墨间藏中华文脉。他承古而不泥古,取法传统书画精髓,既显 “墨染中华” 的雄浑气象,又含 “艺承古今” 的雅致意趣。其作品或刚劲洒脱,或温润灵动,皆以情入笔、以意传韵,尽显对中华美学的深刻诠释。

此次专场,既是李峰艺术造诣的集中呈现,更是献给国庆的文化厚礼。愿观者在笔墨丹青中,品中华之美、感时代之盛,共赴一场跨越古今的艺术之约。

李峰,男,1940.12月,现居北京,祖籍山东肥城,斋号:墨趣斋,自幼酷爱书法,五八年入伍后在济南空六军任文化教员,并取得济南教师进修学院大专学历,从事专业语文和书法教学。转业后在军企工作,任经济师。期间一直坚持学习书法,几十年如一日,默默无闻,勤学苦练,曾接受刘炳森、张西凡部长、王锡铭三位名师指导,擅长隶书和行书,涉猎诸家真、草、隶、篆各书体,传统功力较强,书法艺术作品普遍受到书法爱好者的赞誉和收藏。

现为:国家高级书法师,全国书画艺术委员会副主席,世界非物文化遗产研究院付院长,中国书法艺术研院客座教授,世界华人艺术家名人书法专业委员会副主任,中国东方文化研究会研究员。中国书画家研究会艺术委员,中国书画家协会理事,首都书画院理事,华夏当代书画院理事,中加国际画院理事,中国楹联学会会员,中国楹联学会书法专业委员会委员,北京燕京书画院副院长,北京中国书画协会会员,中国人民书画艺术研究院会员,CCTV《艺术传承》栏目组客座教授,中国教育台水墨丹青书画院会员,艺术头条雅昌会员,中国书画家联盟会员,收藏天下全国数字电视频道特聘学术指导与特约艺术家。多次参加全国书法比赛并获奖。书法艺术作品被选入《中国艺术大家》名录,选入《人民日报》社《民生周刊°》杂志社主编的《全国书法艺术邀请展作品集》。被中宣部授予艺术家荣誉称号;2021年荣获“中国梦.艺术先锋'荣誉称号,并颁发证书和奖杯;2021年9月荣获“中华艺术人物”荣誉称号,荣获”中国当代最具投资收藏价值的艺术家”荣誉称号,并颁发证书和荣誉奖牌;2021年12月荣获年度艺术创作功勋人物荣誉奖杯,颁发荣誉证书;2022年1月荣获当代最具收藏价值艺术家荣誉称号。

2022年被中国书法家协会、中国美术家协会、中国传统文化发展中心授予中国人民艺术家荣誉称号,并颁发荣誉牌匾证书;2022年7月受邀入驻《名人辞典》展示了各部经典作品以及获奖证书;2022年7月受邀入选《全国艺术家信息公示系统》艺术名家展了经典书法作品;2022年10月荣获中书协和中美协联合评选的人民书画家荣誉称号;2022年10月荣获最具创作力艺术名家荣誉称号。2023年1月荣获《名家特刊》官方重点推荐书法名家荣誉称号,并颁发证书;2023年2月以封面人物入编《纪念改革开放45周年重点推荐艺术名家》专刊;2023年5月受邀刊登《向人民大会堂重点推荐艺术名家》精品集;2023年6月荣获《CCTV书画艺术爱心大使》荣誉称号;2023年10月荣获《全球百强榜艺术家》荣誉称号;2023年11月受邀担任《CCTV今日视界》特约艺术家;2023年12月荣获中国文学界艺术人物荣誉称号;2024年1月荣获世界华人书画艺术家金奖获得者荣誉称号;2024年2月荣获大国大家艺术领军人物荣誉称号;2024年5月书法作品被“我和我的祖国-庆祝新中国成立75周年”主题邮册收录,并授予“国礼艺术家”“中国艺术功勋人物”荣誉称号。2024年9月受邀担任《国宝级央新名人档案》特聘高级顾问。2024年9月荣获中国书法终身成就奖。李峰荣登---2024年度最具收藏价值中国书画名家排行榜。

2025年荣获:中华人民共和国艺术精英人物荣誉称号。2025年荣获金:鼎国宝.盛世典藏艺术大家荣誉称号。2025年3月荣登世界艺术百家榜。2025年入编中国文联、中国书协、中国美协联合主办出版的文华盛世-翰墨传薪权威书刊。2025年世界级艺术名家教材备案作品。

墨守与突围:李峰书法艺术中的传统守望与现代性思考

在当代书法艺术众声喧哗的语境中,李峰先生以"墨趣斋"为精神寓所,默默耕耘砚田六十余载,其艺术实践呈现出一种近乎固执的"保守"姿态。这位1940年生于山东肥城、长于京华的书法家,师承刘炳森、张西凡、王锡铭等名家,却未如某些同辈般急于标新立异,而是选择了一条看似"守旧"的艺术道路。然而,正是在这种对传统的深度沉浸与虔诚守望中,李峰完成了对书法本质最为现代的叩问——当大多数人在谈论书法的创新时,他提醒我们首先应该理解什么是真正的"传统";当众人急于解构笔墨的规范时,他坚持认为"功力"才是创新的真正基石。这种艺术立场,在当下尤其显得珍贵而富有启示。

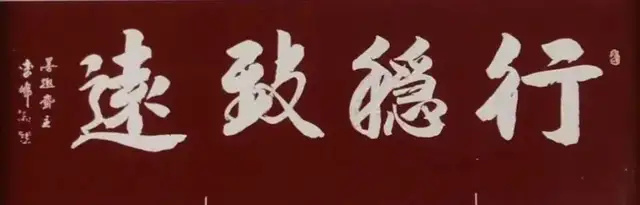

李峰的书法世界建立在深厚的传统地基之上。他对汉隶的研习绝非表面化的形似追求,而是深入骨髓的气质把握。观其隶书作品,横平竖直间蕴含着《礼器碑》的峻拔、《张迁碑》的朴茂,转折处可见《石门颂》的舒展,这种对经典的消化吸收已臻化境。尤为难得的是,李峰对"诸家真、草、隶、篆"的广泛涉猎并非杂而不精的炫技,而是构建起了一个相互滋养的笔法生态系统。他的行书作品中,我们能清晰辨识出隶书笔意的沉淀——那种舍弃浮华、回归本真的线条质感,恰恰来自隶书训练的深厚根基。这种跨书体的笔法互鉴,使李峰的作品避免了单一体裁容易陷入的技术窠臼,形成了"传统而新鲜"的独特面貌。

在书法界普遍崇尚"创新"的潮流中,李峰对"功力"的坚守构成了一种文化抵抗。当代书法创作中存在两种值得警惕的倾向:一是将书法简化为视觉构成的游戏,追求形式刺激而轻视笔墨内涵;二是将书法异化为表演艺术,强调现场效果而忽视作品本身的质量。李峰"几十年如一日默默无闻,勤学苦练"的从艺态度,恰是对这两种倾向的无声反驳。他的作品不依赖夸张的构图或刻意的变形来吸引眼球,而是通过每一笔的起承转合、每一字的间架结构来传递书法最本真的美感。这种看似"保守"的选择,实则是对书法艺术本质的坚守——书法首先是"写"的艺术,然后才是"看"的艺术。李峰用一生的实践告诉我们:没有经过时间淬炼的"创新",很可能只是无本之木的标新立异。

李峰艺术中的"现代性"恰恰体现在他对传统的深度理解上。在艺术史视野中,真正具有现代精神的艺术家往往不是那些与传统决裂的叛逆者,而是能够穿透传统表象、把握其内在活力的智者。李峰的书法实践正体现了这种深刻的现代性——他对隶书规整中的变化、行书流动中的节制有着超乎常人的敏感,这种对"度"的精准把握,使他的作品在严谨的法度中透露出生命的韵律。尤其值得注意的是,李峰虽然接受过多位名师指导,却未陷入对某家某派的简单模仿,而是形成了个人鲜明的艺术语言。这种在传统中寻找自我的路径,比那些急于"创新"而实际上重复西方现代艺术模式的尝试,可能更接近中国书法创新的本质。

李峰书法艺术给予当代最重要的启示在于:传统的深度恰恰是创新的高度。在全球化语境下,中国书法面临着如何既保持本体性又实现现代转型的双重挑战。李峰的实践提示我们,解决这一难题的钥匙可能不在西方艺术理论的简单借用,而在对中国书法传统更为深入的挖掘。他对各种书体的融会贯通、对笔墨语言的精研锤炼,展现了一条通过"深入传统而超越传统"的创新路径。这种创新不表现为外在形式的颠覆,而体现为内在气质的升华;不以断裂为标志,而以延续中的发展为特征。

回望李峰六十余年的书法生涯,我们看到了一位艺术家的文化定力与智慧。在快速变化的时代里,他像一位耐心的农夫,深耕传统文化的土壤,收获的不仅是个人艺术的成功,更是对书法本质的深刻诠释。他的实践告诉我们:在这个强调"变"的时代,懂得什么应该"不变"或许更为重要;在众人追逐潮流的喧嚣中,坚守艺术的本真才是最难能可贵的品质。李峰的"墨趣斋"不仅是一个创作空间,更是一种文化姿态的象征——在这里,我们看到了中国传统艺术生生不息的生命力,也看到了面对现代性挑战时,最为成熟而自信的应对方式。