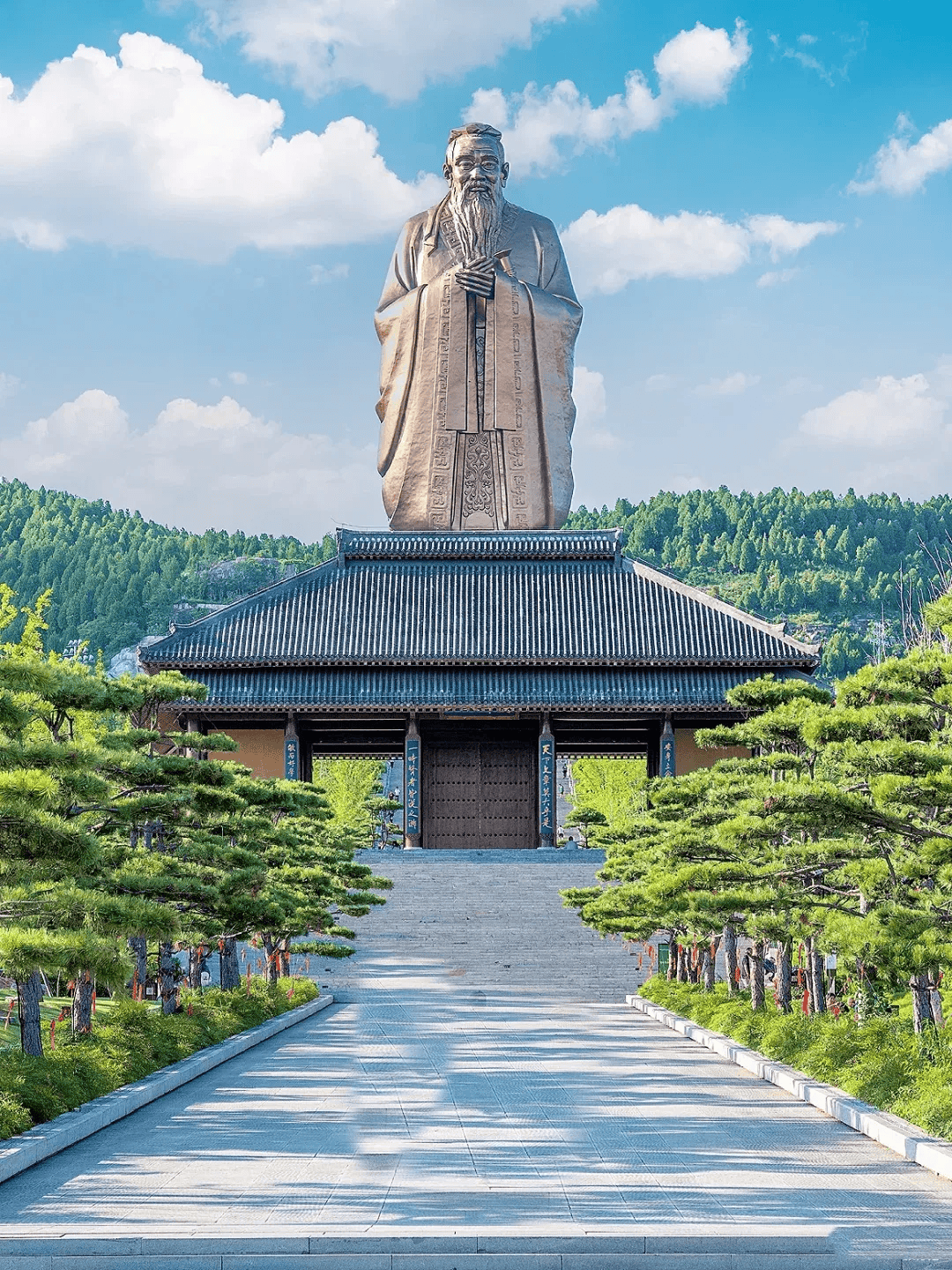

丁再献东夷骨刻文对话儒家智慧:

第41届孔子文化节以“和合共生”照亮时代

天 琮

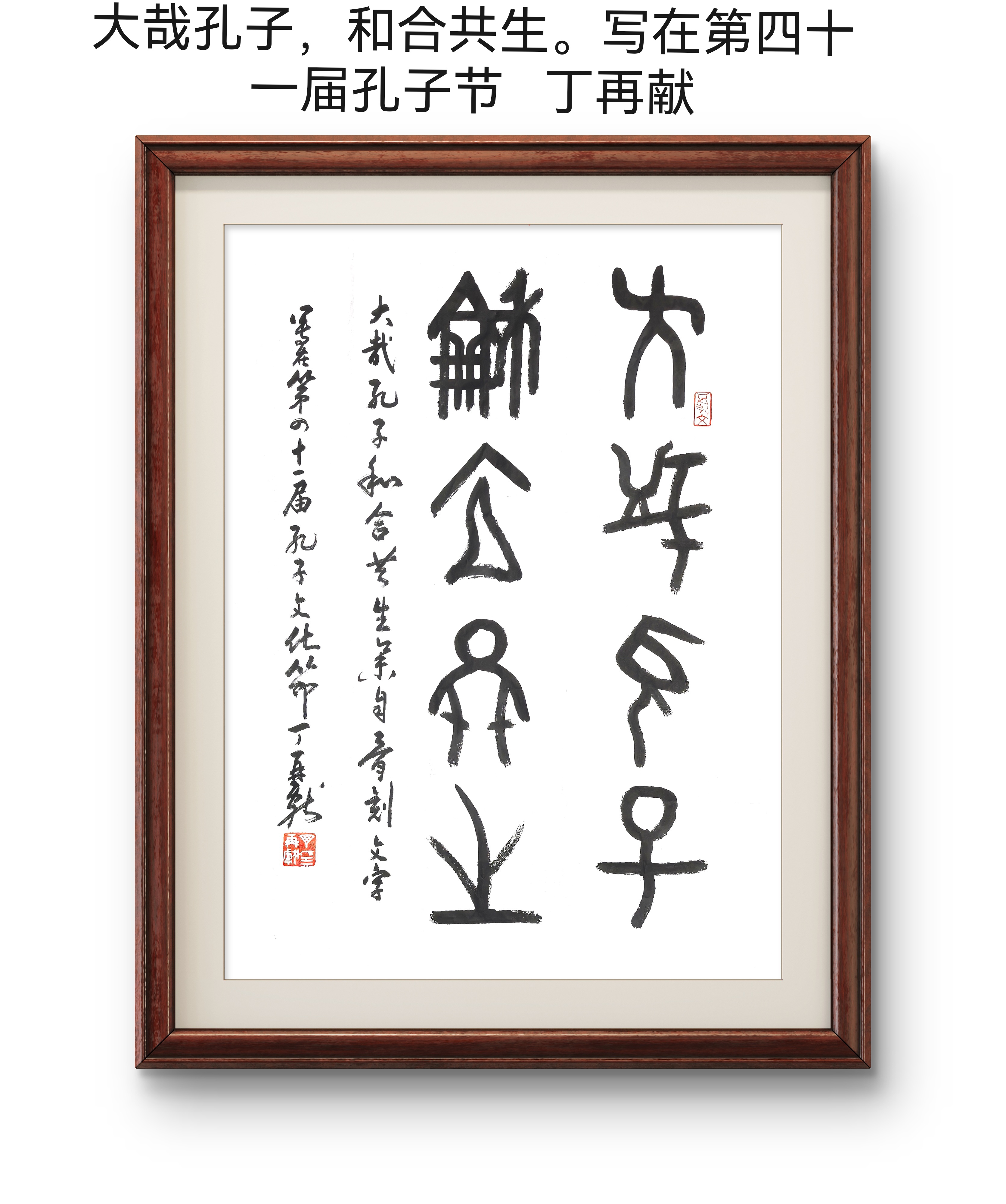

“大哉孔子,和合共生。”

当这八个磅礴而古拙的大字跃然纸上,祝贺第41届中国孔子文化节时,它所承载的已不仅是一句主题,更是一场跨越数千年的文明对话。尤为珍贵的是,这题字并非寻常笔墨,而是由著名文化学者丁再献先生精心集东夷骨刻文而成,以中华文明最源头的文字,致敬儒家思想这一宏大深邃的智慧高峰,为本届盛会献上了一份意蕴深远的贺礼。

古老文字的现代礼赞:骨刻文里的“文明回响”

东夷骨刻文,是早于甲骨文、被学界视为中国文字雏形的古老符号,它镌刻着中华文明在齐鲁大地上的初曦。丁再献先生以此题写主题,其行为本身即具象征意义。这仿佛让一位文明的“先导”开口说话,为一位思想的“巨人”献上祝词。骨刻文的苍劲笔画,带着金石之气,仿佛自远古穿越而来,为“和合共生”的理念注入了历史的厚重与原始的生命力。这不仅是对孔子文化节的祝贺,更是对中华文明源流绵长、生生不息的生动诠释,彰显了从东夷文化到儒家文明一脉相承、兼容并蓄的恢弘气度。

“和合共生”:儒家思想回应时代命题的智慧之光

“大哉孔子”,是对至圣先师及其开创的儒家思想体系的由衷赞叹。而“和合共生”,则精准地提炼了儒家文化中的核心智慧——“礼之用,和为贵”的和谐观、“和而不同”的差异性包容,以及“天下大同”的终极理想。

在当今世界,科学技术飞速发展却伴随隔阂加深,全球化深入推进却面临挑战迭起,“文明冲突”的论调时有耳闻。此时,“和合共生”的提出,宛如一盏明灯。它告诉我们,真正的强大不是征服与同化,而是在尊重各自独特性的前提下,寻求共生共荣之道。这不仅是国家间的相处之道,也是人与自然、人与社会、人与人之间关系的黄金法则。孔子文化节以此为主题,正是要让古老的儒家智慧从典籍中走出,积极参与到构建人类命运共同体的伟大进程中,为破解时代难题提供中国方案。

从古文字到新未来:一场未完成的文明对话

丁再献先生的骨刻文题字,与“和合共生”的深刻内涵,共同构成了一幅完美的文化图景:最古老的字,书写最恒久的理。这提醒我们,伟大的思想能超越时空,历久弥新。我们对传统的纪念,绝非沉溺于故纸堆,而是要以“温故而知新”的态度,从先人的智慧中汲取前行的力量。

从最初的孔子故里游,到后来的孔子文化节,每届都有一个主题。本届孔子文化节因此被赋予了双重使命:它既是一次对至圣先师的崇高致敬,也是一次面向未来的文明宣言。当东夷的古老符号与儒家的和谐理想在今天相遇,它激励着我们,要以更加开放包容的胸襟,推动不同文明间的交流互鉴,共同书写一个真正“和合共生”的未来篇章。

这场始于数千年前的文明对话,在今天,发出了更加响亮、更具现实意义的回响。

2025年9月27日/乙巳八月初六

作者简介:天琮,本名巩天宗,山东省商业厅退休处长,山东东夷文化与骨刻文字研究中心副主任,中国书法家协会会员,山东省写作学会会员,垂杨书画院特聘艺术家,山东省文史书画研究会研究员,中国老年书画研究会会员,中国书画家协会会员。荣获2024年度竹庐文艺奖十大散文家称号。