站在太白楼的檐角下抬眼望,月亮还是千年前照过古任城的那轮。它曾映着李白举杯邀月的身影,

如今又把清辉洒在楼下熙攘的步行街——穿汉服的姑娘举着糖葫芦走过,老茶客在街角藤椅上摇着蒲扇,恍惚间,古今的时光在这方天地里轻轻叠在了一起。

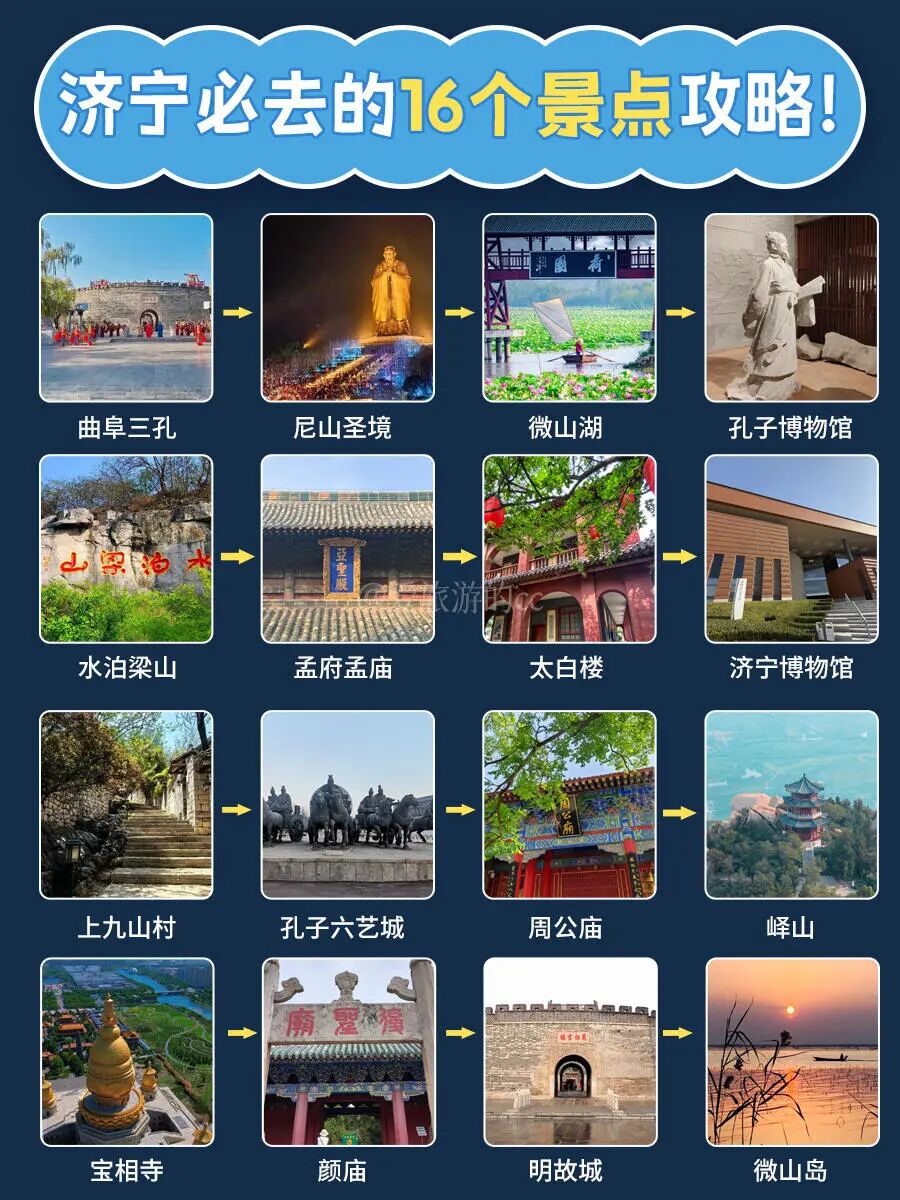

济宁的故事,是从尼山的晨雾里开始的。山不高,却因孕育了孔子而透着股沉静的底气。沿着山间石阶往上走,能听见风吹过松针的沙沙声,像极了古籍里记载的“弦歌不辍”。相传孔子曾在这里讲授周礼,那些关于“礼”与“仁”的话语,顺着山下的泗水缓缓流淌,不仅浸润了岸边的石阶庭宇,更融进了这座城的骨血里。如今孔林里的古松依旧苍劲,树干上的纹路深如岁月刻痕,枝桠间漏下的阳光,仿佛还在续写着“郁郁乎文哉”的余韵。

循着文化的脉络往下走,总能与历史撞个满怀。去三孔的路上,常会遇见藏在巷弄里的汉石,有的刻着车马出行的纹样,有的留着模糊的铭文,指尖抚过粗糙的石面,能摸到汉代工匠的温度。若是走累了,就到运河边找条小船“棹微汀”,看水面泛起的涟漪推开两岸的烟浪——这条曾贯通南北的黄金水道,当年载着粮食、丝绸,也载着文人墨客的诗稿与商贾的算盘,淘洗出一茬又一茬敢闯敢拼的济宁人,那些藏在船桨声里的豪英故事,至今还在老人们的口中流传。

可济宁从不是只有“文绉绉”的一面。转身拐进老街,梁山水泊的侠气就顺着风飘来了。虽不见当年“替天行道”的大旗,也没有“蓼儿洼”的暮云翻涌,但巷口说书人的惊堂木一拍,“武松打虎”“林冲夜奔”的故事依旧能让围坐的听众拍腿叫好。有意思的是,这份大义豪情,最终竟落在了一碗热气腾腾的甏肉上——大块的五花肉在砂甏里炖得酥烂,连带着豆腐、海带吸足了酱香,配上刚出炉的夹饼,咬一口油香四溢,满是市井生活的扎实劲儿。

常有游人捧着夹饼笑问,这满街的烟火气里,还能寻到阮籍、嵇康那样的魏晋风骨吗?其实答案早藏在日常里:是孔庙讲解员耐心解答游客疑问时的细致,是运河边老人义务修补游船时的热忱,是梁山脚下村民把自家种的瓜果分给陌生人时的爽快。这些不刻意的善意,不就是千年文化沉淀下最生动的“情”?

傍晚时分,找个小酒馆临街而坐,点一壶本地米酒,就着刚出锅的甏肉夹饼。酒过三巡,抬头看天边的晚霞把云朵染成橘红色,远处太白楼的轮廓渐渐模糊,倒真应了那句“醉里看新晴”。

——济宁的好,从不是单靠古迹撑起来的,而是千年的文气、侠气,揉进了市井的烟火里,让每一个走进它的人,都能在历史与当下的交融里,寻到一份踏实的温暖。

(汤峰)