游山观水 寻古觅踪

(三)探王家大院

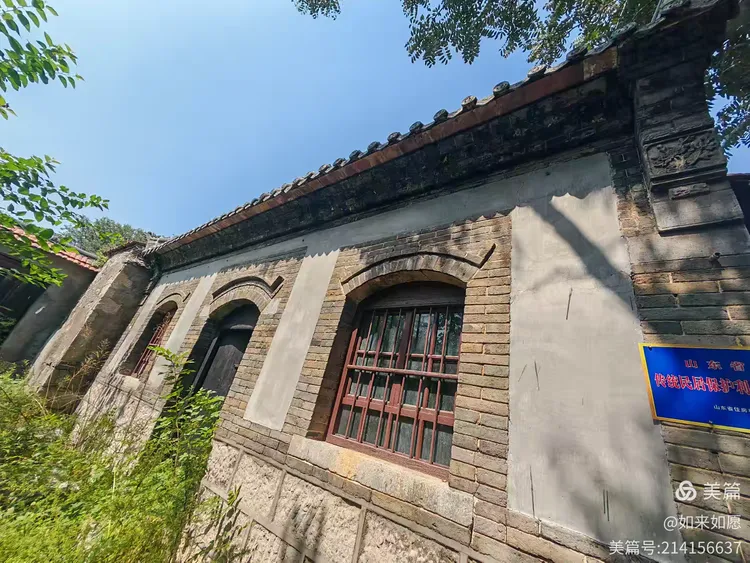

怀揣着同学“值得一游”的推荐,我们来到了昆仑镇张李村,探访行程的最后一站——王家大院。这是一座保存相对完整的清代古民居,古韵悠悠,一砖一瓦间都透着旧时的烟火气。

据说,大院主人王士英与王振芳、王振堂父子,其祖上在明初从河北迁移至此。关于王家的发家史,至今仍是个众说纷纭的谜:有人说,是王士英的四个姐姐靠纺线卖钱、购置土地,让王家日子渐渐殷实;也有人称,王士英因拾金不昧,得到富商的报恩才得以发家。这些传说为这座大院增添了几分神秘色彩。

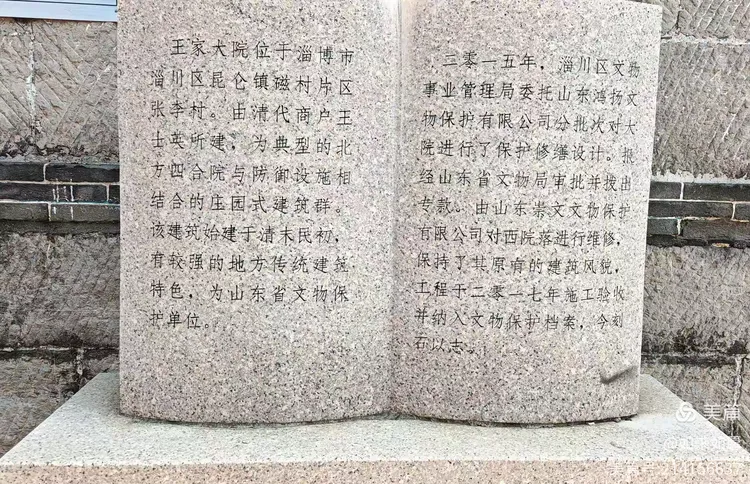

王家大院始建于光绪初年,历时十余年才完工,占地足有十多亩。大院大门朝东,一条道路将其分为南北两部分,鼎盛时期曾有十多个院落、两处花园。如今,这里仍留存着五个四合院、25栋房屋与七个门楼,风貌依旧。新中国成立后此院曾作为粮所使用,因而得以较好的保存至今。目前,部分房屋建筑也在修缮筹备中。

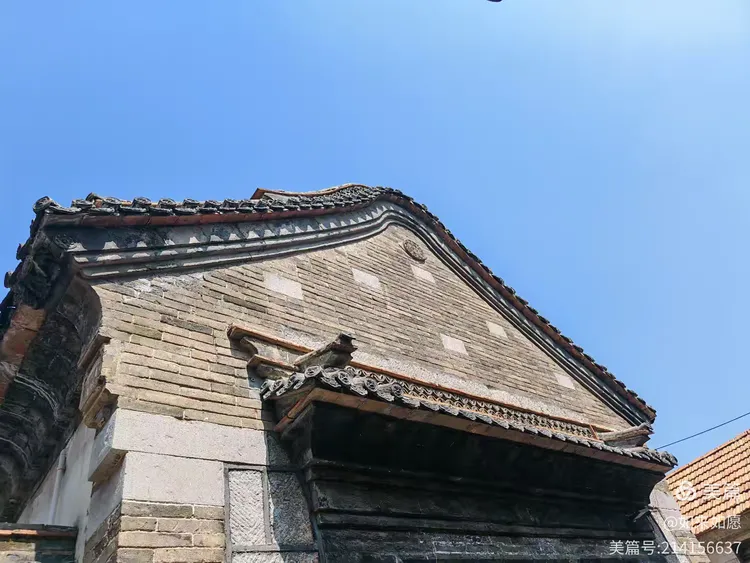

王家大院是北方清代四合院的典型代表,青砖灰瓦建筑,院墙高耸,屋脊两端装饰着“鸱吻”——那形似鸟雀的构件,是传统建筑中镇宅避火的象征;院外墙上还留存着旧时的拴马桩。主院房屋“道士帽”式的建筑风格格外鲜明,南北两院通过一座木质过街楼相连,楼身雕刻精巧,不远处搭有戏台——过去王家女眷们便在过街楼上看戏。主院正面是一座小楼,围墙的四角设有炮楼,炮眼正对街道,院内暗藏地道,其中一个洞口巧妙的开在水井井壁上,可直接通往村外。

王家大院有着红色革命历史,这里曾是“磁窑坞会师旧址”。抗战时期,王家将护院的枪支弹药全部赠送给了八路军,并在大院内秘密建立了会师地。山东省委也曾在此召开扩大会议,传达毛泽东《论持久战》的精神,王家大院为抗日事业作出了积极贡献,承载着厚重的红色记忆。如今这里是省级重点文物保护单位,成为传承乡村记忆与传统民居文化的重要载体。

此次探访,张李村的庞刚书记特意邀请了村里德高望重的王老为我们讲解。王老对大院的历史脉络、建造细节娓娓道来,仿佛一切都印在心中。我见他姓王,本以为是王家后人,老人却笑着否认。可转念一想,即便不是直系后代,他也定是王家大院的近邻——若不是与这院落有着深厚的联结,怎会将过往的故事记得如此真切详尽?

向热情接待的庞书记与细致讲解的王老再三道谢后,我们便前往预定的酒店,为这场浅秋游画上最后的句点。旅途本就是增进友谊的契机,而聚餐更是让这份情谊升温的纽带,拳友与诗友们早已融为一体,席间气氛热烈又轻松。

这次秋游,既是一次放松身心的欢聚,也是一场捕捉秋意的采风,不仅让我们在行走中收获了知识,更让彼此的友谊在相伴中愈发深厚。那些共同探寻的足迹、一同欢笑的瞬间,都将成为难以忘怀的记忆,为这场秋日之旅写下圆满的注脚。

九月十四日寻迹王家大院有诗

蒲先和

游张李庄王家大院

青砖灰瓦筑楼台,庭院深深门洞开。

昔日主人何处去,纷纷游客四方来。

吕允强

游张李村王家大院

三丈高墙守太平,四门通达利常行。

方圆百里乡绅慕,庭院千重富贵呈。

烟瓦显彰原气派,灰尘不掩旧华荣。

绣楼倩影今何处,空宇支陪昼夜更。

李业路

游张李村王家大院(通韵)

初秋正午暖阳天,漫步王家大院前。

断壁巍峨今尚在,寻思昔日盛筵欢。

刘东军

感悟王家大院(通韵)

美丽乡村张李行,王家大院看分明。

耄耋骄傲倾情忆,游客恭心洗耳听。

诚信勤劳达富贵,好施乐善获佳评。

支援抗战功勋著,永固江山万古名。

孙立波

观张平制作秋游视频得句

巧言虚语少,求实做精多。

默默无私献,人生一大哥。

游王家大院得句(通韵)

门阔巍峨立,院深房聚集。

看家有丁甲,抗日献钱资。

心善念民苦,粮施化众饥。

如斯行义举,名远尽周知。

赵梓

王家大院

楼台高立诉辉煌,捐款捐枪抗日忙。

昔日将军居此地,军民合力保家乡。

赵红

游王家大院(通韵)

院落重重门套门,石墙青瓦锁光阴。

历经风雨千秋事,尽洗铅华修静尘。

孙承博

淄川王家大院 (通韵)

大院巍然座陋乡,省级保护列西墙。

经商兄弟兴家业,舍饭王宅善事常。

义胆爱国捐弹药,忠心抗战奉食粮。

民族贡献高评价,浩气永存志远扬。

李文丽

参观听述王家大院(通韵)

黛瓦青砖深户庭,高檐翘角映云晴。

过街楼上观京戏,暗道洞中防难情。

炮眼通衢家院护,枪支送阵战旗升。

老翁慢述当年事,满座连连赞叹声。

编辑制作 李文丽