---

第三十二章:课堂与田野

(本章时间背景:2020年代末,教育赋能乡村振兴)

王家塬村口,最漂亮的建筑是新建的中心小学。红白相间的教学楼,塑胶跑道操场,明亮的图书馆,与城里学校别无二致。但会宁的教育,正悄然发生一场静默的革命——课堂与田野的边界,变得模糊而富有创造性。

乡土教材与融合课程: 孩子们使用的《语文》课本里,有描写祖厉河风光的本地作家散文;《道德与法治》课,案例是村里土地流转的成功故事;《美术》课上,临摹的不是静物石膏,而是王奶奶的剪纸花样;《音乐》课,学的不仅是国歌队歌,还有非遗传承人亲自来教的“会宁小曲”。学校开发了《魅力会宁》校本课程,内容涵盖本地历史、红色文化、特色农业、生态保护。教育,不再是逃离乡村的跳板,而是成为理解家乡、热爱家乡、未来建设家乡的基石。

“田野”成为第二课堂: 学校的后山,有一片属于孩子们的“实践农场”。每个班级都有一块“责任田”,在“陇上原”合作社社员的指导下,种植糜子、谷子等小杂粮。孩子们亲身参与播种、除草、收获的全过程,不仅学习了农业知识,更深刻体会到“谁知盘中餐”的真正含义。收获的粮食,部分用于学校食堂,部分由孩子们自己设计包装,在校园义卖会上出售,所得款项用于资助困难同学或购买图书。郭蛤蟆城遗址公园和红军会师旧址,是固定的研学基地,孩子们在那里担任“小小讲解员”,向游客讲述家乡的历史。

数字技术赋能教育: 教室里配备了先进的智慧黑板,可以通过网络直播,与省城名校同上一堂课。远程教育平台让山里娃也能听到特级教师的讲课。王小兵和李娟的数字营销团队,定期会到学校给高年级学生开设“电商启蒙课”,教他们如何用手机拍摄短视频、进行简单的图片处理。教育,正努力让每一个孩子,无论出身,都能具备面向未来的核心素养。

职业教育的新方向: 县里的职教中心,专业设置紧密结合本地产业需求。开设了现代农业技术、农产品电商运营、乡村旅游管理、非遗产品设计等特色专业。学生们在校期间就能进入“陇上原”这样的企业实习,毕业即就业,成为乡村振兴急需的专业技术人才。许多学生选择留在家乡,用所学知识反哺这片土地。

王建军的孙子,正在这所中心小学读书。周末,他不再只是埋头写作业,而是会拉着爷爷的手,去“实践农场”看自己班负责的谷子长势,会用爷爷的手机拍摄短视频,记录太奶奶剪纸的过程。他对这片土地的理解,远比父辈童年时更加丰富和立体。在他眼中,家乡不是单调和落后的,而是充满故事、值得探索的宝库。

课堂与田野的深度融合,正在培养一代“新农人”和“乡村创客”。他们既有扎实的文化基础,又有开阔的视野和实用的技能;他们既深爱着脚下的土地,又懂得如何用现代科技和经营理念让土地增值。他们,是将“云端的会宁”与“泥土的会宁”完美结合的关键力量,是会宁未来真正的希望所在。

---

第三十三章:歌谣里的密码

(本章时间背景:与第三十二章同期,文化认同与精神传承)

在会宁,有一种比文字更古老、更富生命力的东西在血脉中流淌——那就是歌谣。无论是高亢苍凉的“花儿”,还是质朴诙谐的“会宁小曲”,它们不仅是娱乐,更是承载历史、情感和集体记忆的“密码”。

老歌新唱: 村里的文化广场上,非遗传承人不再只是教唱古老的曲调。他们和返乡的青年音乐爱好者合作,尝试用吉他、电子琴等现代乐器为老歌编曲,在保留原有韵味的基础上,赋予其新的节奏感和表现力。一首讲述红军会师的古老小曲,经过改编,变得激昂奋进,在短视频平台上被广泛传播,成为红色教育的新载体。年轻人发现,这些祖辈传唱的歌谣,原来可以如此“酷”。

创作新谣: 更重要的是,村民们不再只是歌谣的传承者,更成为了创作者。他们用熟悉的曲调,填上反映新时代生活的新词:

“(用的是会宁小曲的调)柏油路那个宽又平哎,自来水那个甜又清;电商快递到村口哎,咱的杂粮卖北京……”

“(用的是花儿的调)无人机飞过黄土地哟,智慧农业有科技;绿水青山就是那金山银山,咱会宁的日子比蜜甜……”

这些自发创作的“新民歌”,真实、生动地记录着乡村的变迁和村民的获得感。它们在生产劳动的田间地头被唱响,在节庆聚会的饭桌上被传唱,通过手机和网络,飞向更远的地方。李娟的团队将这些新老歌谣收集整理,制作成数字音乐专辑,作为“会宁声音”的文化名片。

歌谣的力量: 这些歌谣,成为一种强大的文化黏合剂。在外打工的会宁人,听到家乡的曲调,会涌起浓浓的乡愁;留守在村里的老人,通过教孙辈唱歌,完成了文化的隔代传递;新搬来的游客或投资者,则通过这些歌谣,快速感受到当地的文化氛围和精气神。

歌谣里的“密码”,破译的是会宁人从历史深处走来的精神图谱——那份面对苦难的坚韧(如郭蛤蟆守城、红军长征),那份对土地的深情(如移民垦荒、精耕细作),以及如今面对新时代的乐观与自信。这歌声,回荡在课堂,回荡在田野,回荡在云端,将会宁的过去、现在和未来紧密地联结在一起,铸就了这片土地最深沉、最动人的文化自信。

(第三十二、三十三章完)

--

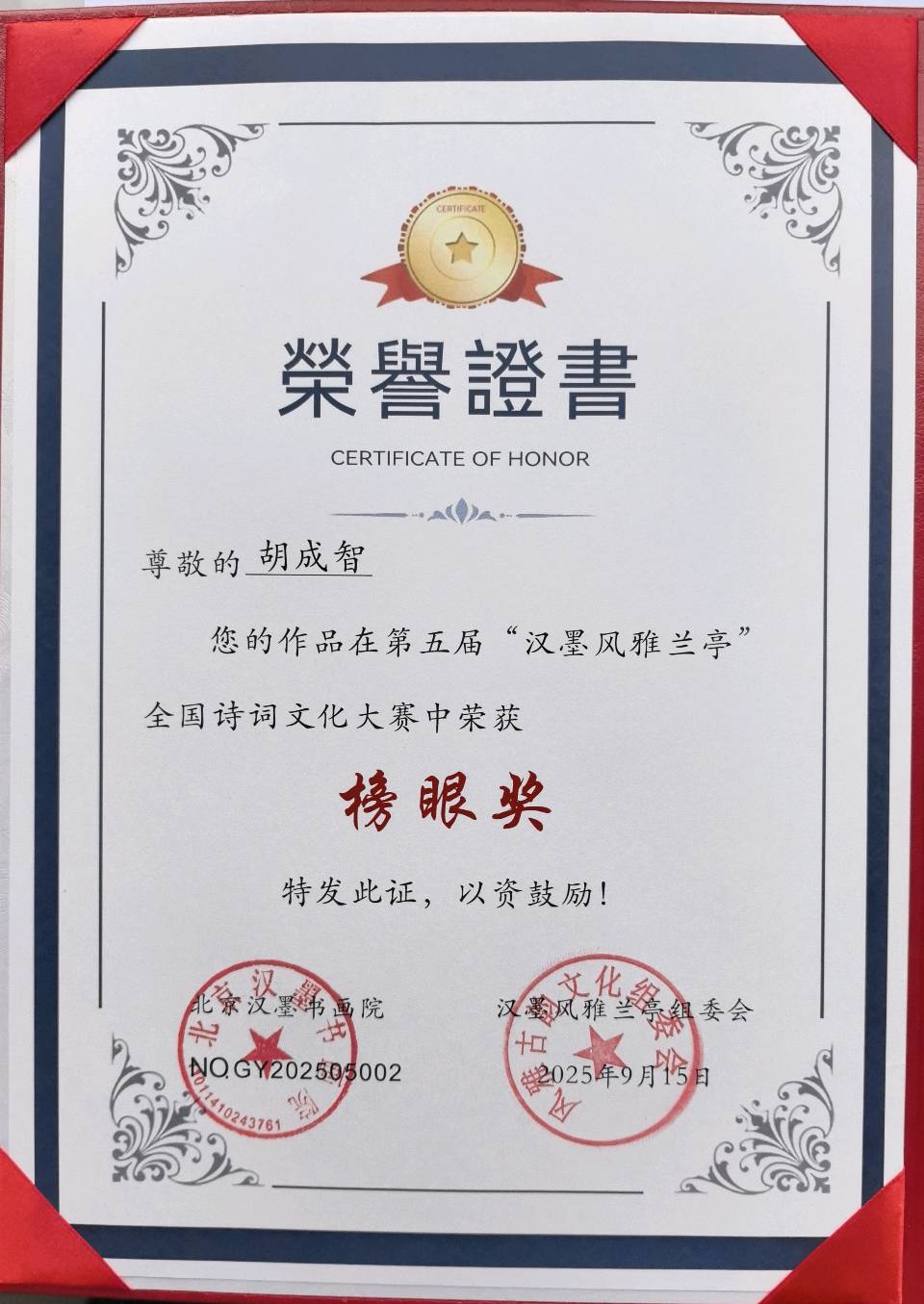

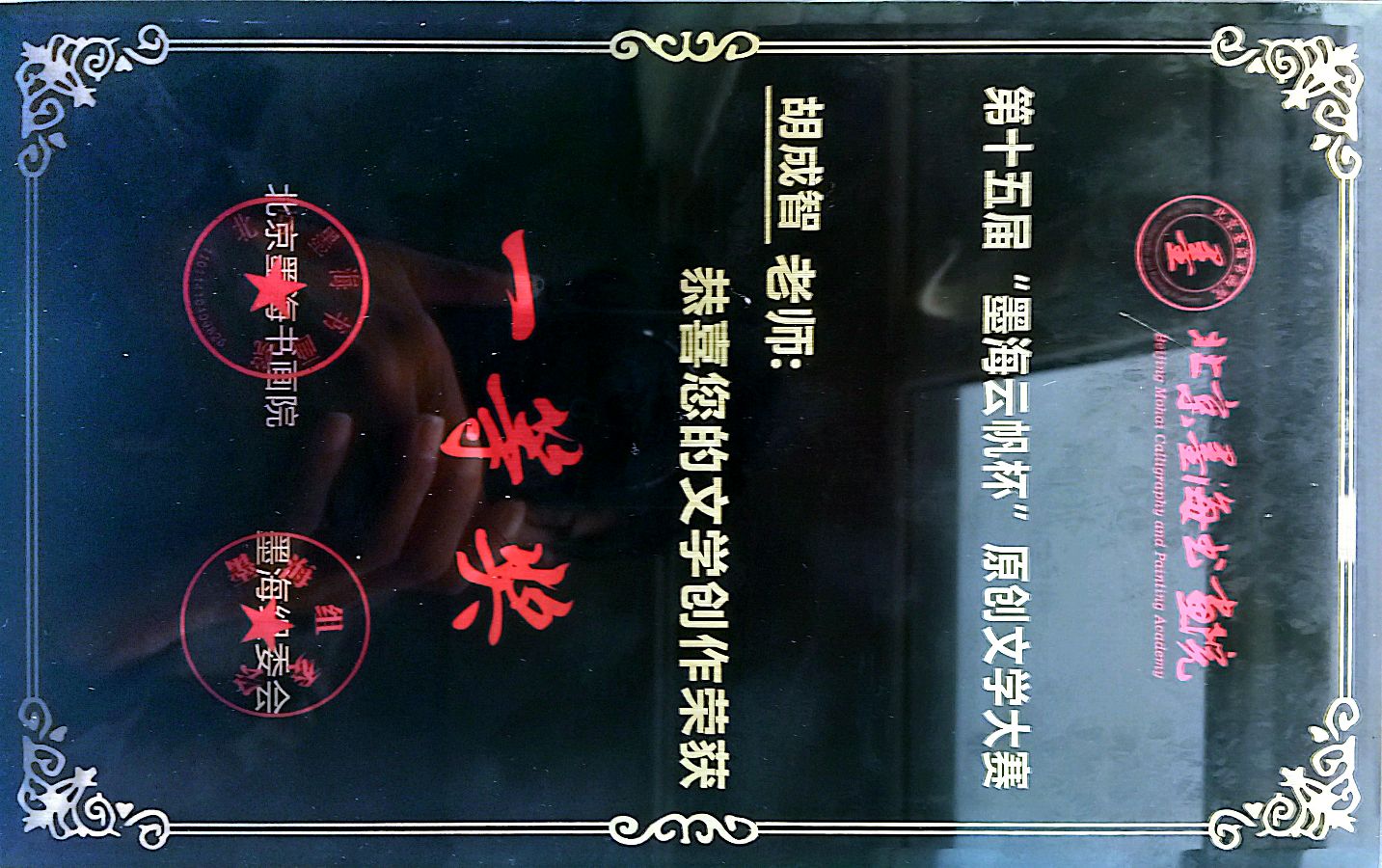

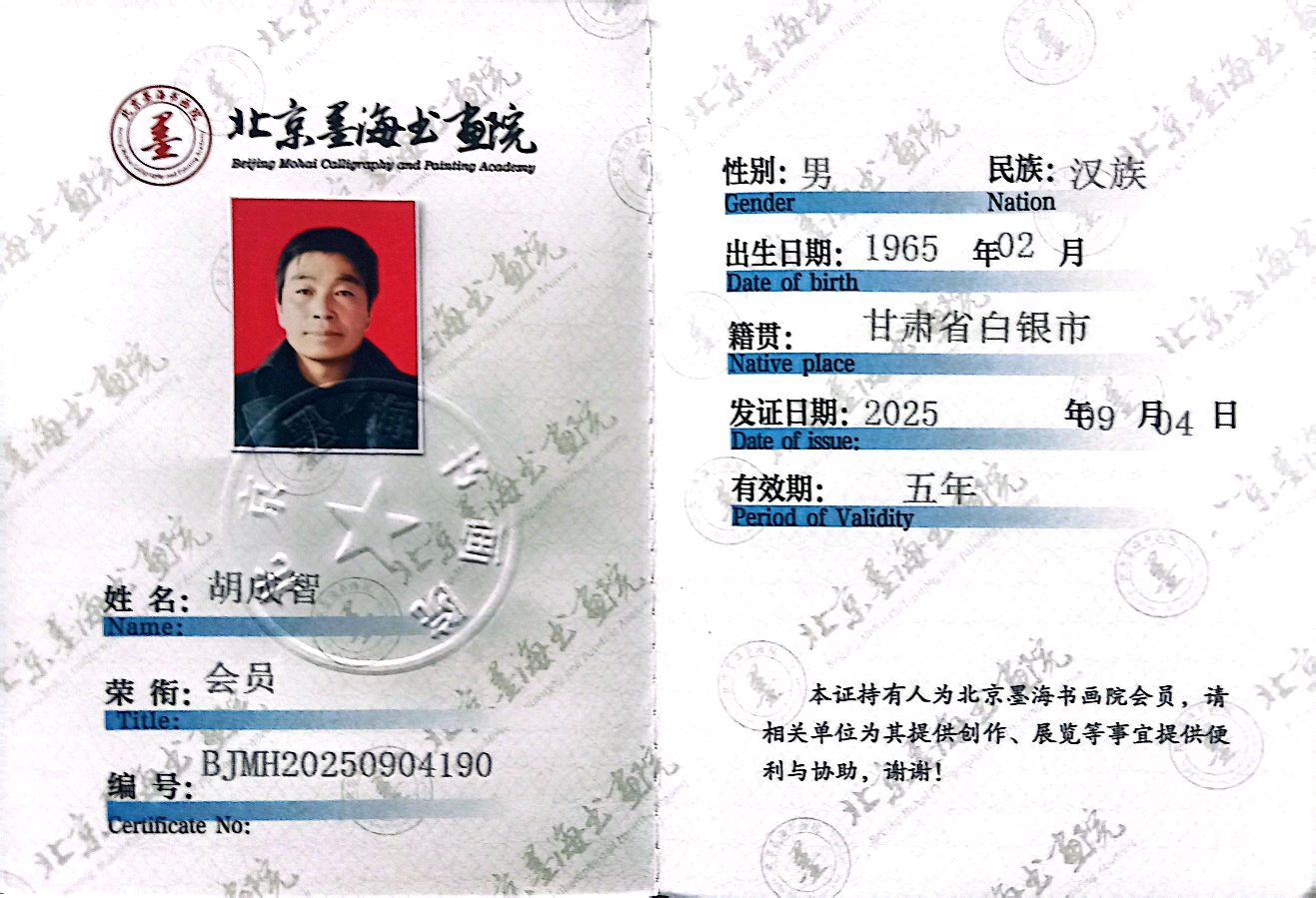

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

举报

精华热点

精华热点