精华热点

精华热点

秋分访泾阳安吴镇龙源村龙泉山庄:三代承训应国策,荒沟蝶变绘就乡村振兴新画卷

刘汇民

秋分时节,微风裹挟着关中平原的丰收气息,拂过泾阳县安吴镇龙源村。这座依偎嵯峨山的村落,因龙泉山庄焕发出蓬勃生机——沿整洁村道入园,6.8平方公里土地上,5000亩元宝枫随风摇曳,与葡萄园、樱桃园等杂果示范区相映成趣;温泉蒸腾的水汽里,民俗美食街的吆喝声此起彼伏,一派生态宜居、产业兴旺的图景。很难想象,这里曾是水土流失严重、土地贫瘠的“麦秸沟”。

龙泉山庄的蜕变,是刘氏家族“诚信做人,踏实干事;心系桑梓,造福乡邻”祖训的百年传承,更是三代人紧跟党和国家“乡村振兴”“生态文明建设”政策导向、接力奋斗的成果。从明末清初先祖刘德挖窑建村、悬壶济世,到第七代子孙刘炜携妻子师丽珍(全国三八红旗手)辞去教职归乡治荒,再到退役军人刘重超复原后入职当地交通干警岗位、后主动辞工回村,带领年轻团队深耕国防教育与技术研发,他们始终以“兴乡富民”为初心,擘画着走向全国的发展蓝图。

一、刘炜扛旗开先河:辞教归乡治荒,麦秸沟换“绿装”

1998年,国家将“生态环境保护”纳入战略部署,时任西安体育学院教师的刘炜,目睹家乡龙源村“麦秸沟”因植被稀疏频发洪灾、乡亲们守着薄田艰难度日,内心满是牵挂。他毅然说服同为教师的妻子师丽珍,一同辞去城市里的稳定工作,回到龙源村——这一归,便是三十年扎根。

(一)亲力亲为践“两山”理念

初回村时,“麦秸沟”的荒坡连像样的路都没有。刘炜带头扛锄头、搬石块,带着家人和愿意尝试的乡亲修梯田;手掌磨破了就缠上布条,鞋子磨穿了就补两层鞋底,硬是在沟壑纵横的坡地上开出了种植带。为了让种树“不盲目”,他多次赴杨凌农科城、陕西师范大学请教专家,把“元宝枫适生性”“水土保持技术”等专业知识记满笔记本,再用“看叶片辨缺水”“测土壤定肥料”的“土办法”教给乡亲。

2007年,国家加大“三农”扶持力度,刘炜敏锐抓住机遇,对接镇政府争取种苗补贴,同时挨家挨户动员贫困户、闲置劳动力参与植树:“每天管饭,再发50块工钱,种活的树将来还能给大家分红!”师丽珍则配合他走村入户,帮乡亲们算“生态账”:“树多了,洪水就小了,地里的收成也能稳了。”

数年间,180多万株松柏、元宝枫、果树在“麦秸沟”扎根,森林覆盖率从不足10%提升至80%以上。曾经的“黄沙坡”变成了“绿银行”,“麦秸沟”的名字渐渐被人淡忘,取而代之的,是刘炜为它取的新名——“龙泉山庄”。

(二)高瞻远瞩定振兴方向

“光有绿不行,乡亲们得有收入才是真振兴。”看着漫山绿意,刘炜又有了新想法。2010年,他牵头成立龙泉山庄旅游发展公司,明确“生态打底、产业造血”的思路:“国家要‘绿水青山就是金山银山’,咱就把龙源村的‘绿’变成乡亲们口袋里的‘甜’。”他先试种了200亩樱桃、葡萄,组织乡亲们学管护技术;又利用村旁的温泉资源,建起了简易的休闲民宿——这便是龙泉山庄产业的雏形,也为后来的“文旅融合”埋下了伏笔。

二、刘炜掌舵兴产业:育新人传帮带,夯实振兴根基

作为龙泉山庄的“主心骨”,刘炜始终明白:乡村振兴不是“一个人干”,而是“一群人闯”。他不仅抓生态、建产业,更早早开始“传帮带”——尤其是对儿子刘重超,从鼓励参军到支持他回村,每一步都透着对“接力”的考量。

(一)生态产业谋长远,建研究室强技术

元宝枫是刘炜选定的“核心生态产业”,但“种得好”还要“用得好”。为了破解“元宝枫深加工技术瓶颈”,2018年,刘炜牵头在山庄建起了“元宝枫研发室”,邀请西北农林科技大学的教授定期驻点,从“枫籽榨油工艺”到“枫叶花青素提取”,一点点攻克技术难题。

师丽珍则负责将研发室的成果“落地”:她整理出《元宝枫管护手册》,把“研发室的技术”转化为乡亲们能操作的“田间步骤”;还组织村里的妇女成立“元宝枫管护队”,让大家在家门口就能学技术、挣工钱。

(二)文旅融合搭平台,让“乡土味”变“吸引力”

打造“窑享民宿”时,刘炜坚持“保留窑洞特色,不搞‘洋气’改造”:“咱龙源村的窑洞是老祖宗传下来的,游客来就是看这个‘土味’。”他亲自画设计图,要求民宿的炕桌、窗花都用村里老木匠的手艺;师丽珍则负责培训服务人员,教大家“用咱龙源话打招呼,给游客端碗玉米糁”。

此时,已在部队服役5年、复原后通过招考入职当地交通干警队伍的刘重超,正在岗位上践行着“责任与担当”——他每天在路口疏导交通、处理违章,严谨认真的作风里透着军人的底色。但每次回村,看到父亲鬓角的白发、山庄里忙碌的乡亲,他心里总有些“放不下”。2019年,他跟父亲深谈:“爸,您守着山庄三十年,现在我有能力了,想回来帮您,也帮咱龙源村干点事。”

刘炜没有立刻答应,而是劝他:“交通干警是正经岗位,先好好干,多学学怎么待人接物、怎么处理事务——回村干事不是‘凭热情’,得有真本事才行。”接下来的两年,刘重超在交通干警岗位上踏实工作,不仅获评“优秀干警”,更练就了“协调沟通”“统筹安排”的能力。2021年,他做好交接后正式递交辞呈,带着在岗位上积累的经验,回到了龙泉山庄。

刘炜没有给儿子“特殊待遇”,而是让他从“民宿运营”“游客接待”等基础工作做起,带着他跑遍山庄的每一片林地、每一间民宿:“干乡村振兴,脚踩不到泥土里,就摸不透乡亲们的需求。”

(三)让利乡亲暖人心,守好“根”与“魂”

“山庄的根在龙源村,赚的钱得跟乡亲们分。”这是刘炜常挂在嘴边的话。他在公司章程里明确:停车场收入全额交给村集体,用于修路灯、铺村道;民宿、小吃街的摊位优先租给村里的困难户,租金只收市场价的一半。

每年春节前,他还会带着师丽珍、刘重超走访村里的老人:给独居的刘叔送米面油,帮行动不便的王婶交医保。“刘炜不是‘老板’,是咱村的‘领路人’。”这是龙源村乡亲对他的评价。

三、刘重超携新生接棒:融军魂拓思路,擘画标杆蓝图

带着军旅生涯的严谨、交通干警岗位练就的务实,刘重超回村后很快进入角色。在父亲刘炜的引领下,他以龙泉山庄总经理、党支部书记的身份,带领年轻团队在“守好底色”的基础上“创新亮色”,让山庄的发展更贴合新时代乡村振兴的需求。

(一)党建引领铸国防魂,让“红色”成特色

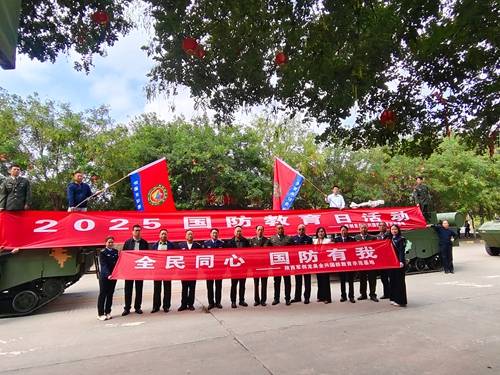

“我当过兵,最懂‘责任’二字——国防教育不仅是国家号召,更是咱山庄该有的‘精神底色’。”2025年9月20日“全民国防教育日”,刘重超在山庄大戏台广场组织了一场“沉浸式”活动:他带着年轻团队布置了“军事装备展示区”,设计了“模拟射击”“野外求生”等体验项目,让游客在互动中感受国防意义。

活动前,他跟父亲商量方案:“爸,我不想搞‘走过场’的宣讲,要让乡亲们、游客真能感受到‘国防离生活很近’。”刘炜很支持:“你有当兵的经历,懂怎么把国防教育做实在,放手干。”活动当天,不少家长带着孩子体验项目,甚至有游客主动询问“下次国防活动啥时候办”——这场活动后,龙泉山庄的“国防研学”成了新卖点,也让“爱国爱乡”的理念更深入人心。

.(二)引技术强研发,让“老产业”焕新能

接过父亲手里的“元宝枫产业”,刘重超把更多精力放在了“研发室升级”上。他对接西安科技大学,在研发室新增“无人机监测”设备:“以前靠人巡林,一天走不完200亩;现在无人机飞一圈,就能知道哪片枫树叶有病虫害,效率提了好几倍。”

他还带着年轻团队开发“元宝枫文创产品”:把枫籽油做成便携的“养生胶囊”,用枫叶设计成印有“龙源村故事”的书签、挂饰。“年轻人喜欢新鲜的、有故事的东西,咱得让‘老树种’跟上新潮流。”刘重超说,这些文创产品推出后,很受游客欢迎,元宝枫的“附加值”也提高了不少,仅2024年就为村集体多增收80余万元。

(三)全龄化优化服务,让“山庄”成“家园”

“不光要让游客来,还要让不同年龄的人都能玩得开心、住得舒心。”刘重超带领团队对山庄进行“全龄友好”改造:在元宝枫林区修了“亲子步道”,设置“自然科普牌”,方便家长带孩子认植物、学知识;在温泉区加了“康养座椅”“防滑扶手”,还安排专人协助老人;针对年轻人,打造了“乡村振兴打卡墙”,用老照片、新图景对比展示龙源村的变化,吸引大家拍照分享。

年轻团队还帮村里的小吃摊主“升级宣传”:教卖镇八坑土豆的张婶用“直播做土豆”,帮卖羊肉泡馍的李叔剪“泡馍制作过程”短视频——这些接地气的操作,让龙源村的“老味道”火出了圈,2024年小吃街的营业额比往年翻了一番。

四、守初心致远:扛旗接力不停步,续写振兴新华章

如今的龙源村,生态美、产业兴、乡亲富:元宝枫产业年带动村集体增收500余万元,民宿、小吃街解决了80余名村民就业,“国防研学”“生态采摘”成了山庄的“金字招牌”,甚至有周边村的年轻人主动来山庄应聘。这一切的背后,是刘炜三十年“扛旗领航”的坚守,是师丽珍“默默配合”的支持,更是刘重超“携新生力量接棒”的担当——从“辞教归乡”到“辞警回村”,变的是岗位,不变的是刘氏家族“心系桑梓,造福乡邻”的初心。

站在秋分的田野上,刘炜看着儿子跟年轻团队讨论“下一步引入智慧农业系统”的场景,眼中满是欣慰。刘重超则常跟团队说:“我爸这一辈子,是‘把根扎在龙源村’;我们这一辈,要‘把龙源村的故事讲给更多人听’,让咱山庄不仅是泾阳的标杆,更能成为全国乡村振兴的‘鲜活样本’。”

未来,随着元宝枫研发室技术的进一步落地、国防研学基地的完善,龙泉山庄必将在乡村振兴的道路上走得更稳、更远,而刘氏三代人的接力故事,也将成为龙源村最珍贵的“精神财富”,激励着更多人投身家乡建设,让“绿水青山”源源不断地转化为“金山银山”。

七律·秋分咏泾阳安吴镇龙源村龙泉山庄

秋分爽气漫龙源,

卅载耕耘绿满园。

戎子辞警承壮志,

清泉润民谱新篇。

研室技启兴村路,

全龄谋福绘宏卷。

弃教归乡皆为梦,

龙泉盛誉满山川。

2025年9月23日(农历乙巳年八月十一·秋分)