精华热点

精华热点

序言

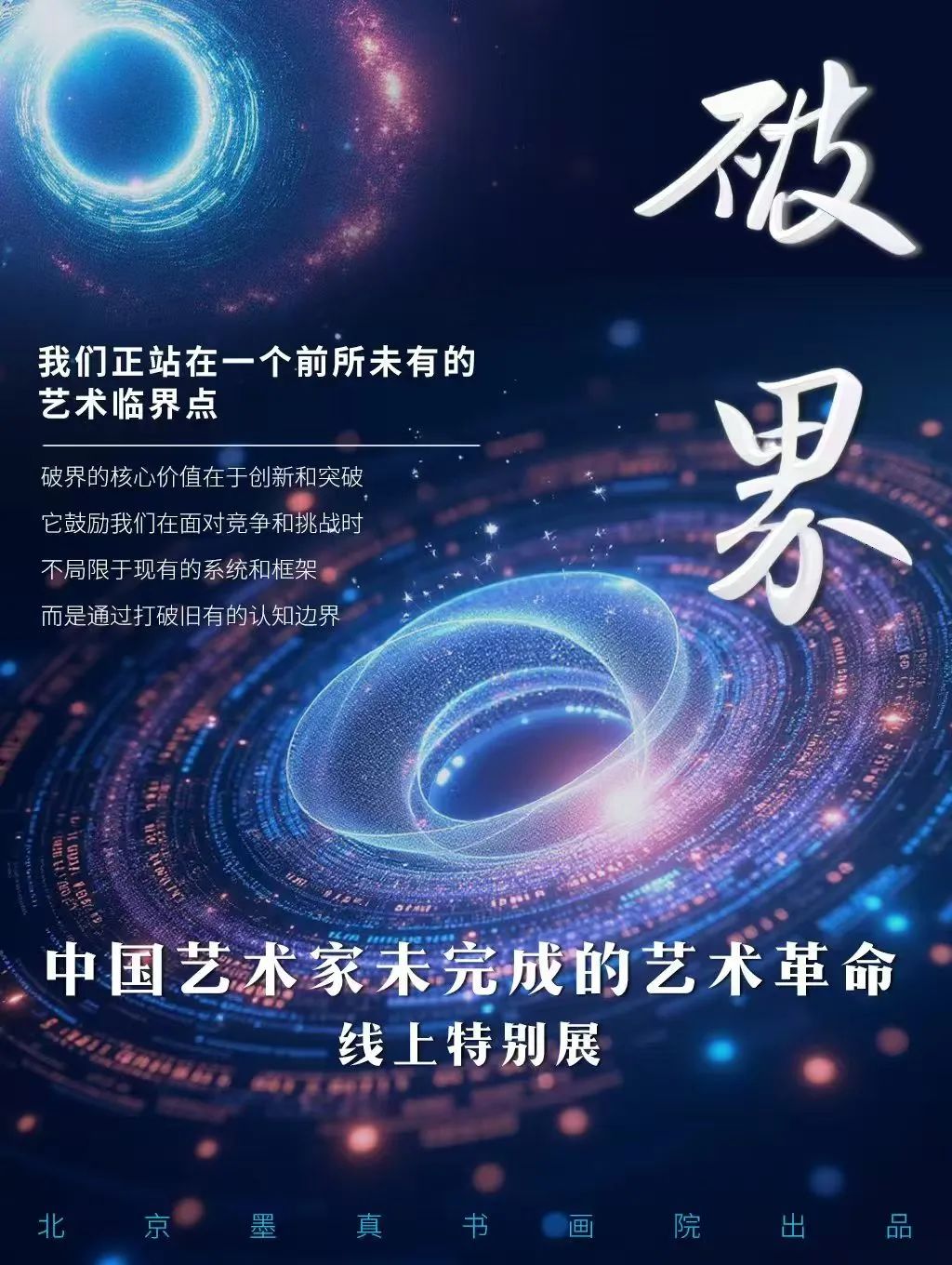

艺术,自古以来便是人类情感与思想的载体,它如同一条奔腾不息的河流,穿越历史的长河,见证着时代的变迁与文化的演进。在中国这片古老而充满活力的土地上,艺术家们始终肩负着探索与创新的使命,他们以独特的视角、敏锐的感知和无畏的勇气,不断突破艺术的边界,试图在时代的浪潮中掀起一场场未完成的艺术革命。

“破界”一词,恰如其分地概括了中国艺术家们在艺术创作道路上的不懈追求。他们打破传统与现代的界限,跨越东方与西方的文化隔阂,融合不同艺术形式与媒介的壁垒,以全新的理念和手法,重新诠释艺术的内涵与外延。在这个过程中,他们不仅挑战了既有的艺术规则,更引发了观众对于艺术本质、社会现实以及人类精神世界的深度思考。

然而,这场艺术革命并非一蹴而就,它是一个持续演进、不断深化的过程,充满了未完成的探索与未知的可能性。艺术家们在探索的道路上,始终保持着对未知的好奇与敬畏,他们深知艺术的边界是无法穷尽的,每一次的突破都只是新的起点。正是这种未完成的状态,赋予了艺术永恒的魅力与活力,激励着一代又一代的艺术家们前赴后继,投身于这场伟大的艺术革命之中。

此次“破界——中国艺术家未完成的艺术革命线上特别展”,旨在通过线上展览的形式,打破时间和空间的限制,让更多的人能够领略到中国艺术家们的创新精神与独特魅力。在这里,你将看到来自不同年代、不同背景的艺术家们的作品,它们或以传统技法为基础,融入现代元素;或以数字技术为手段,展现传统意蕴;或以跨学科的方式,探索艺术与科技、哲学、社会学等领域的融合。这些作品如同一颗颗璀璨的星辰,照亮了艺术的夜空,也为我们指引着前行的方向。

我们希望通过这个展览,能够激发观众对于艺术的热爱与思考,让更多的人感受到艺术的力量与魅力。同时,也期待更多的艺术家能够加入到这场未完成的艺术革命中来,以他们的智慧和才华,为中国艺术的发展注入新的活力,共同书写属于我们这个时代的艺术华章。

让我们一同走进这场“破界”的艺术之旅,在未完成的艺术革命中,寻找属于自己的精神家园。

北京墨真书画院编辑

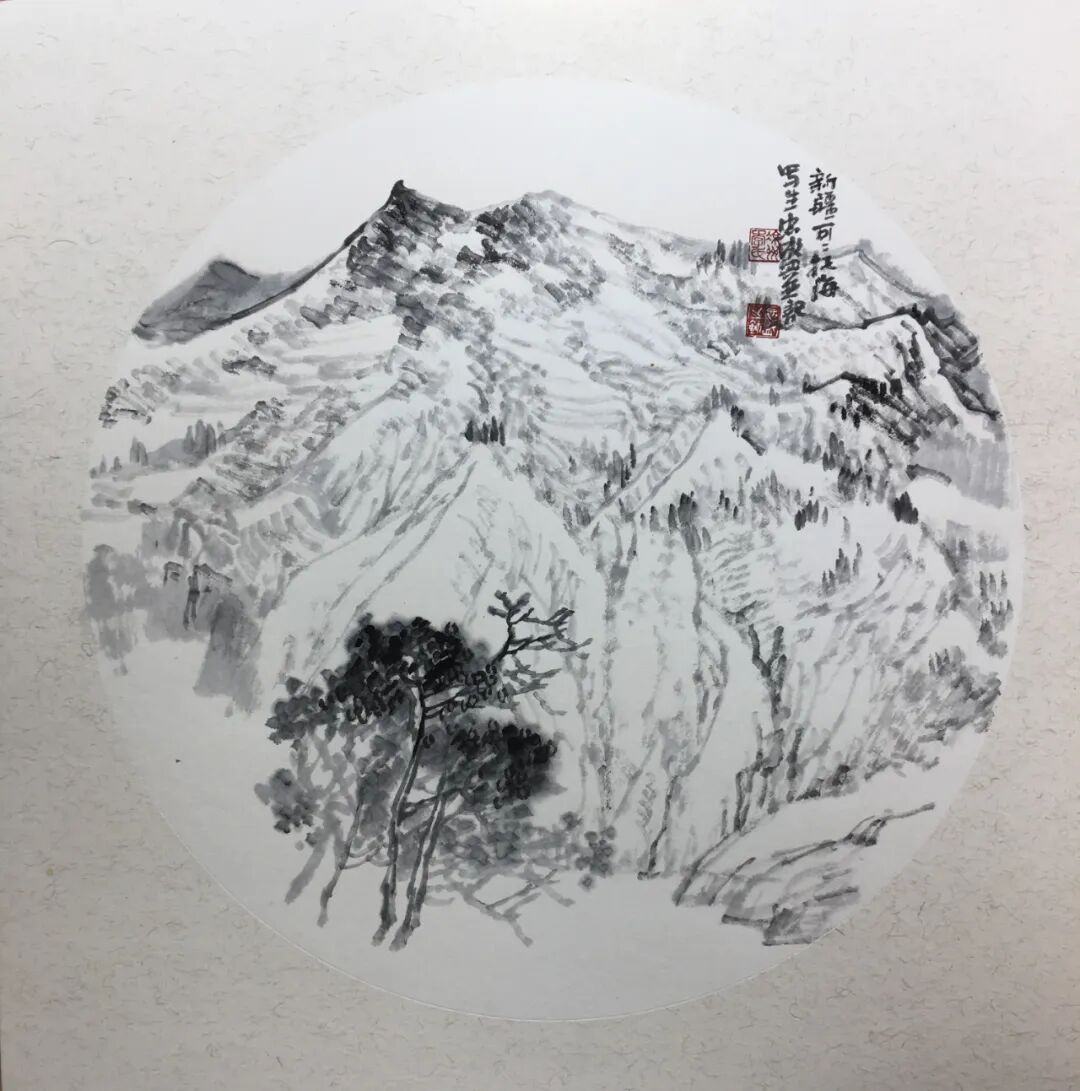

李忠盛题《破界》

李忠盛 现为青海画院执行院长、中国美术协会会员、国家艺术基金会专家评委、民盟中央美术院理事、民盟中央美术院青海分院副院长、青海师范大学美术学院硕士生导师、青海民族大学客座教授、杭州李忠盛美术馆馆长、澳大利亚美术家协会名誉主席、澳大利亚画院艺术顾问。

山水画作品36次入选中国文化部、中国美术家协会、中国国家画院主办的全国展览。中国国家画院“新中国美术家系列”入选画家,由于成绩显著先后二次被青海省文旅厅重奖,获“青海省优秀美术家”,录入《现当代中国书画家名录》《当代书画家名录》,入编《当代画史》《现代中国绘画》。山水画作品被省、市政府代表团出访作为礼品画,在《美术》《人民日报》等报刊杂志发表。美术创作和研究论文散见于国内报刊杂志;出版有《李忠盛雪域山水画集》等个人画册专集11册;随中国画名家采风团出访多国,在山东、江苏、浙江、青海、澳大利亚举办个人画展,是青海画家在海外举办个人画展第一人。被联合国总部、民盟中央委员会、中国文联、中共青海省委、省人大常委会、省人民政府、省长办公会议室、省军区、省财政厅、省博物馆、工商银行青海分行、澳洲中国美术馆、北海舰队西宁舰、广东美术馆、厦门博物馆等单位收藏。

李忠盛:雪域高原上的艺术破界者

一、高原之子:以昆仑为魂,以雪域为骨

李忠盛,号雪域墨客,现为青海画院执行院长、中国美术家协会会员、国家艺术基金会专家评委、民盟中央美术院理事、民盟中央美术院青海分院副院长、青海美术馆艺委会委员,青海省雪域山水画研究院院长、青海师范大学美术学院硕士生导师、青海民族大学客座教授、澳大利亚美术家协会名誉主席,澳大利亚画院艺术顾问。

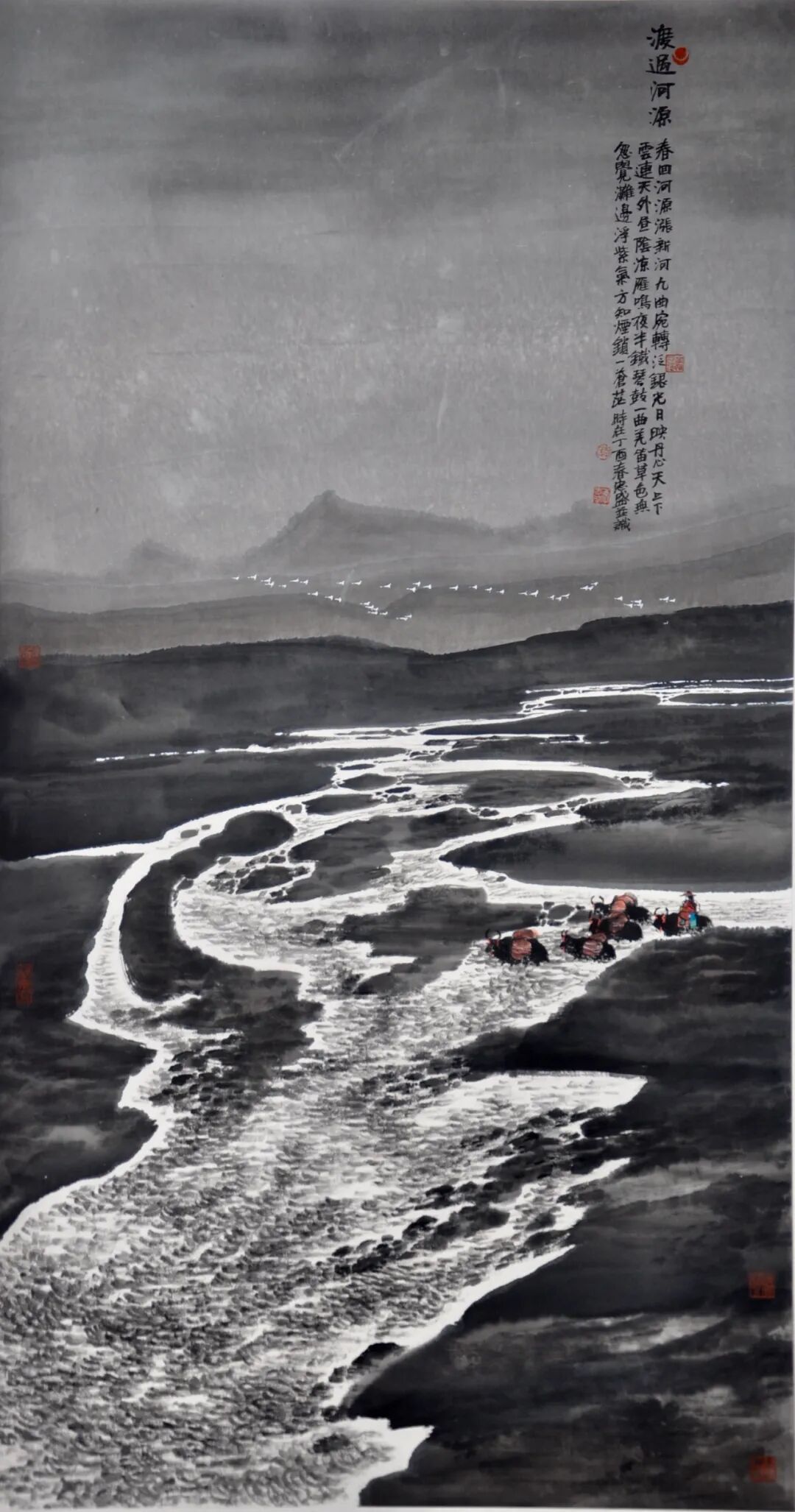

八十年代初来到青藏高原,发誓以后与雪山、草原、牦牛、经幡为伴,以雪域墨客为号,他不是采风旅游式的过客,而是把血脉扎进了海拔4000米的冻土。昆仑的雄阔、三江源的荒寒、祁连的峥嵘,在他笔下不再是传统山水里的“符号背景”,而成为喷薄而出的主体生命。正因为他“长在高原”,所以才能听见雪线以上的寂静,也才能把那份寂静转译为视觉的惊雷。

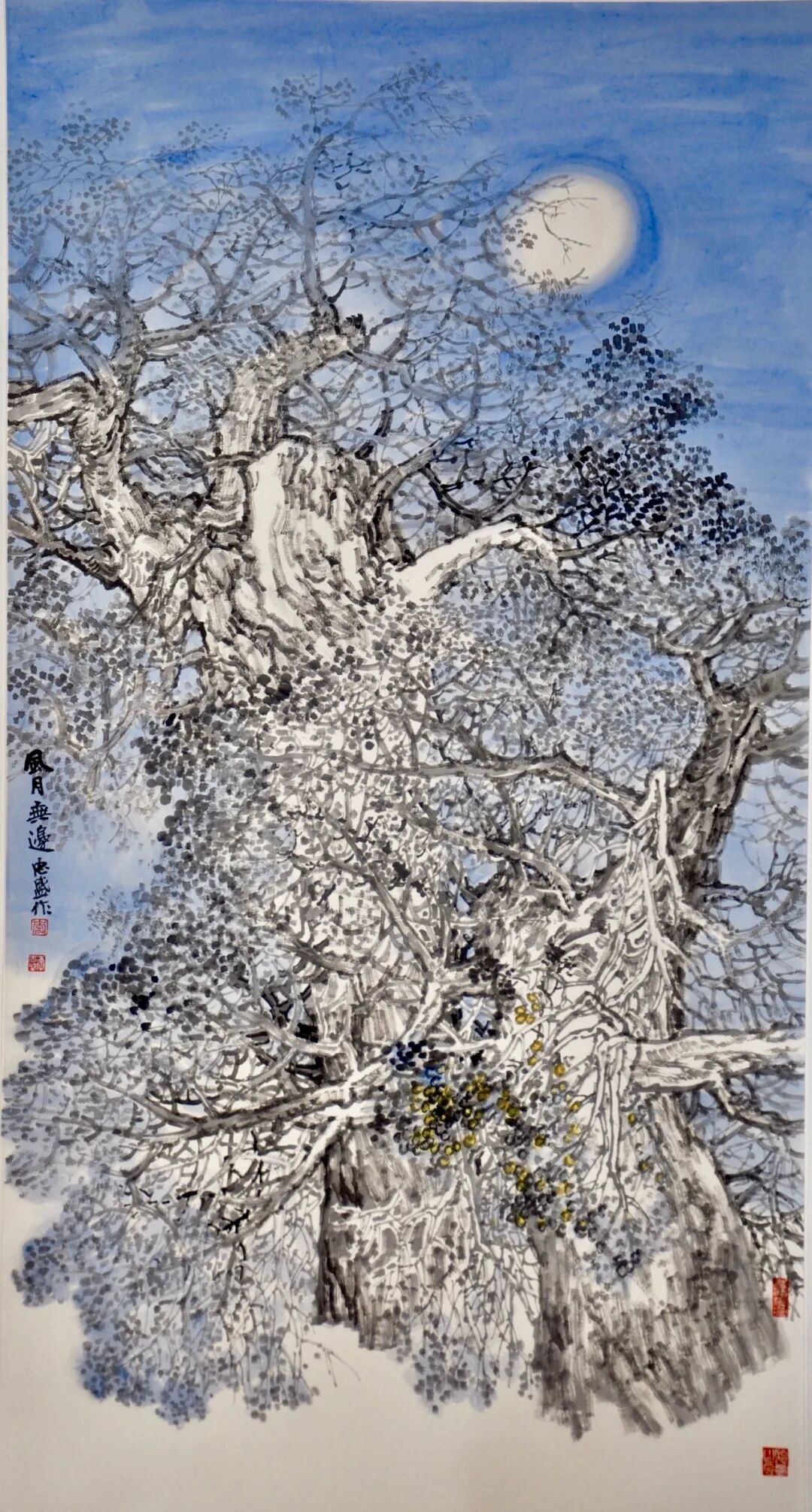

二、笔墨破界:当焦墨遇见高原炫光

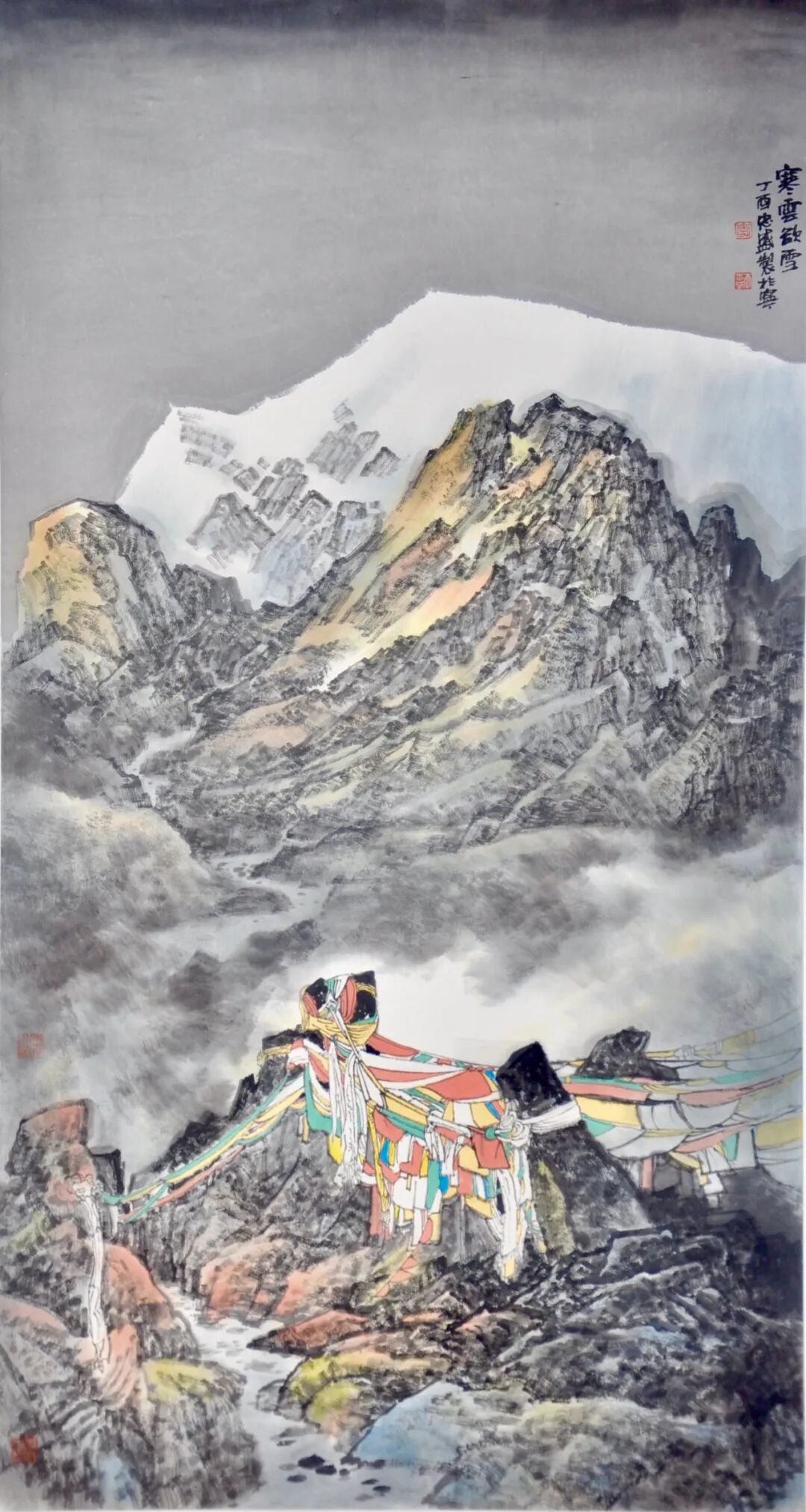

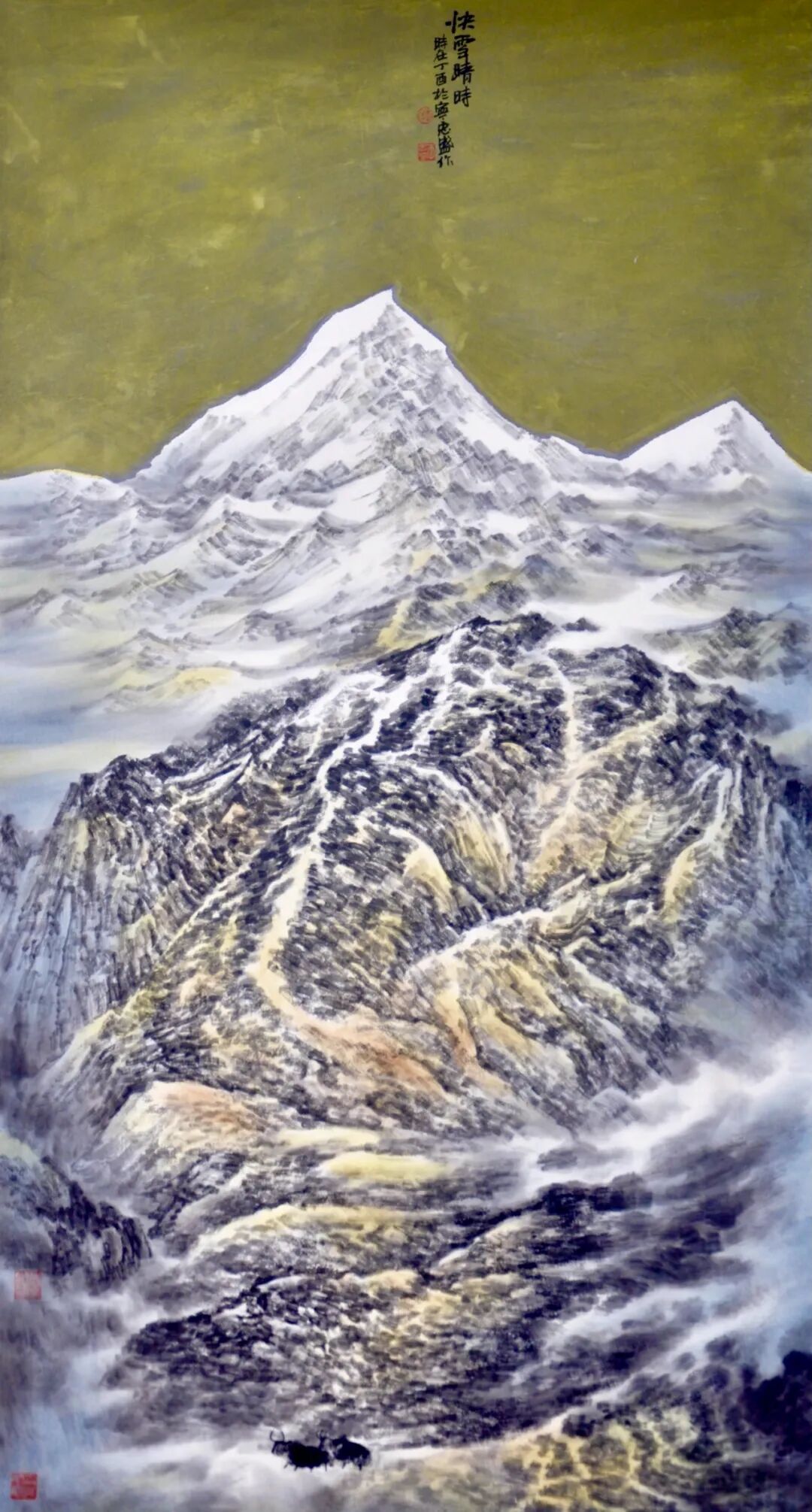

1. 色彩破局——“青绿”之外的雪域色谱

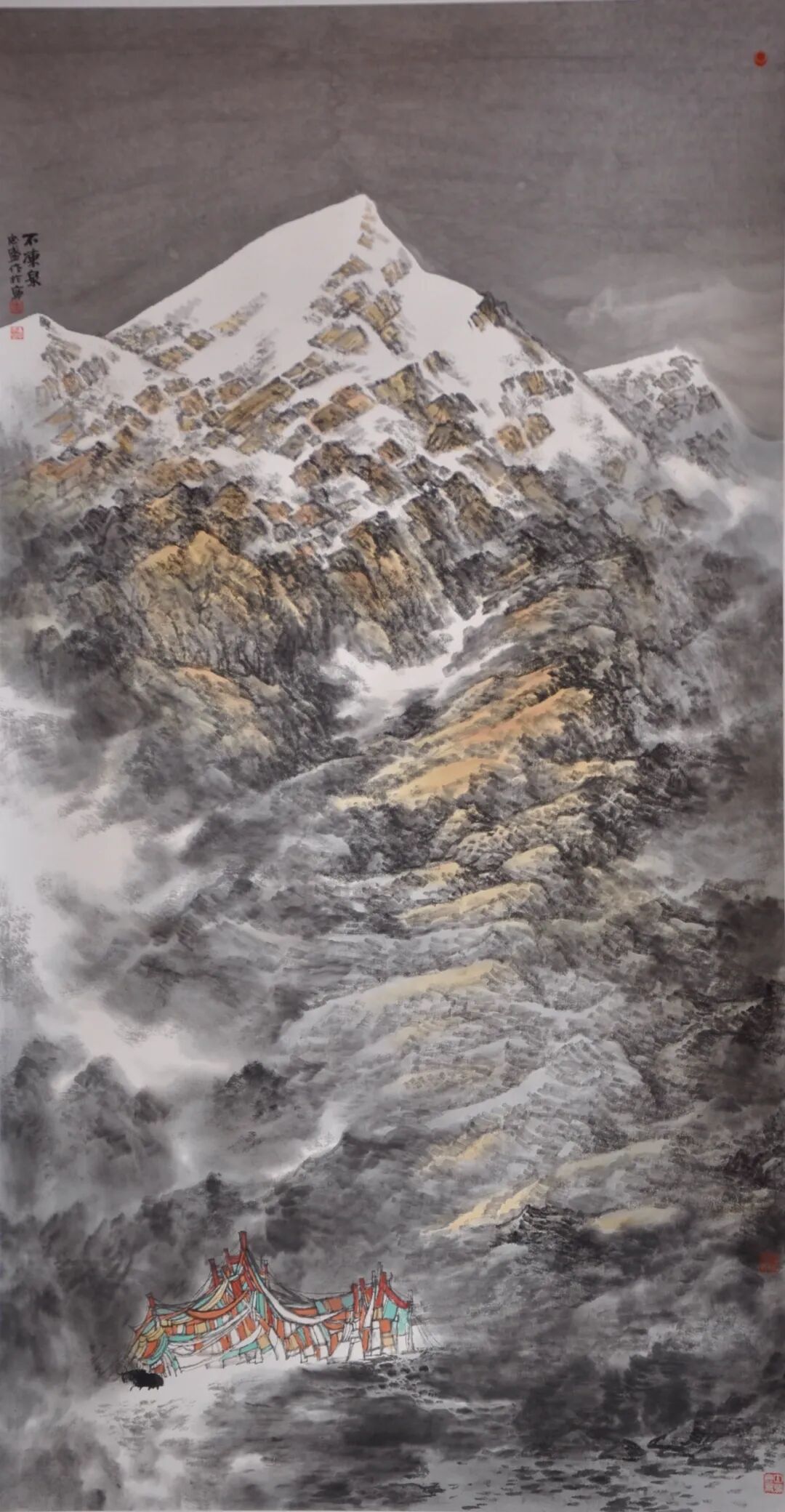

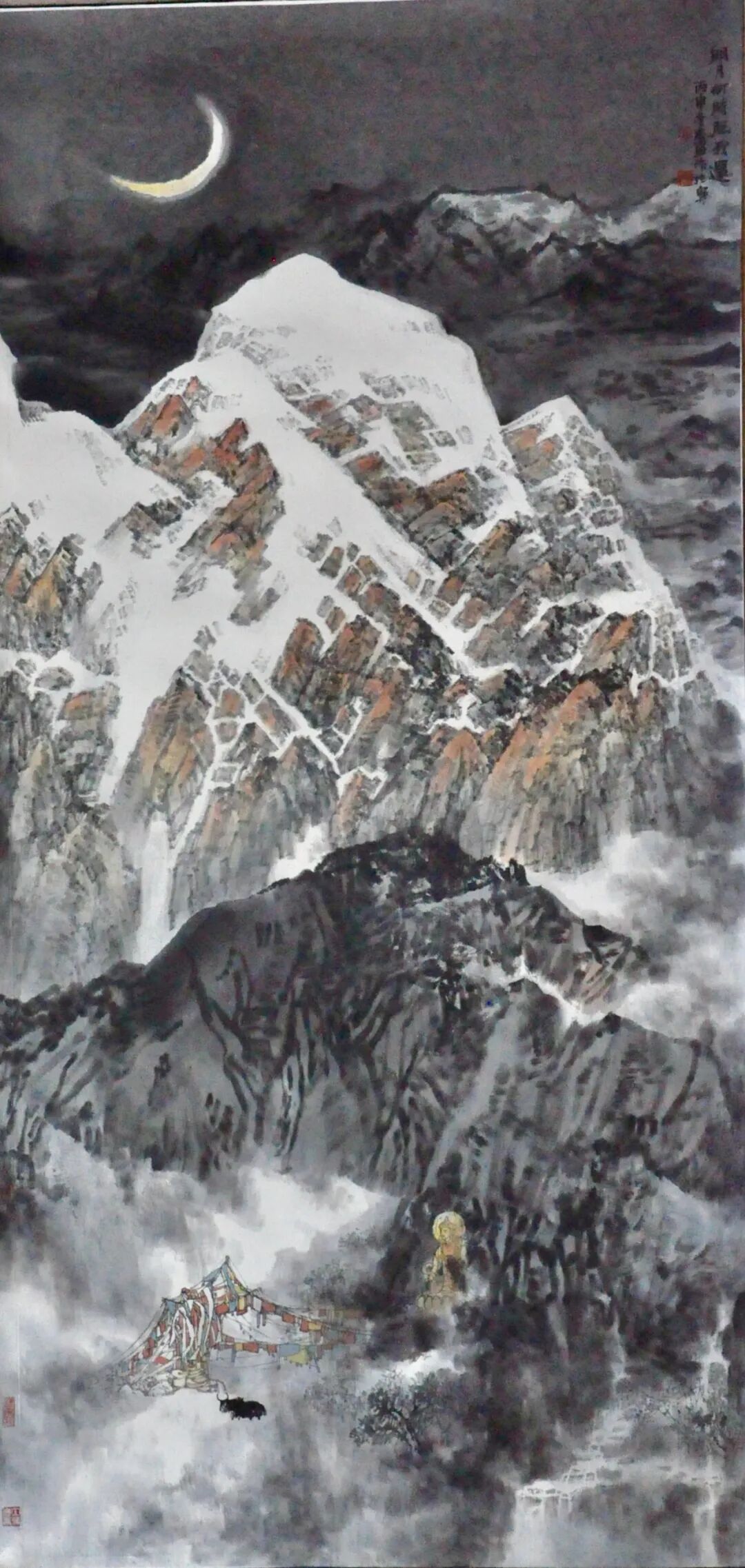

传统山水自宋元以来崇尚“淡雅”,李忠盛却大胆将高原紫外线下的“炫光”收入画面:

- 朱砂对撞石青,表现日照金山的瞬间

- 酞青蓝叠合焦墨,刻画冰川的冷冽透明

- 土黄、赭石泼洒,书写丹霞与牦牛草原的粗犷温度

这种高饱和、强对比的“雪域色谱”,打破了“水墨为上”的千年惯例,让中国画第一次拥有了紫外线指数般的视觉强度。

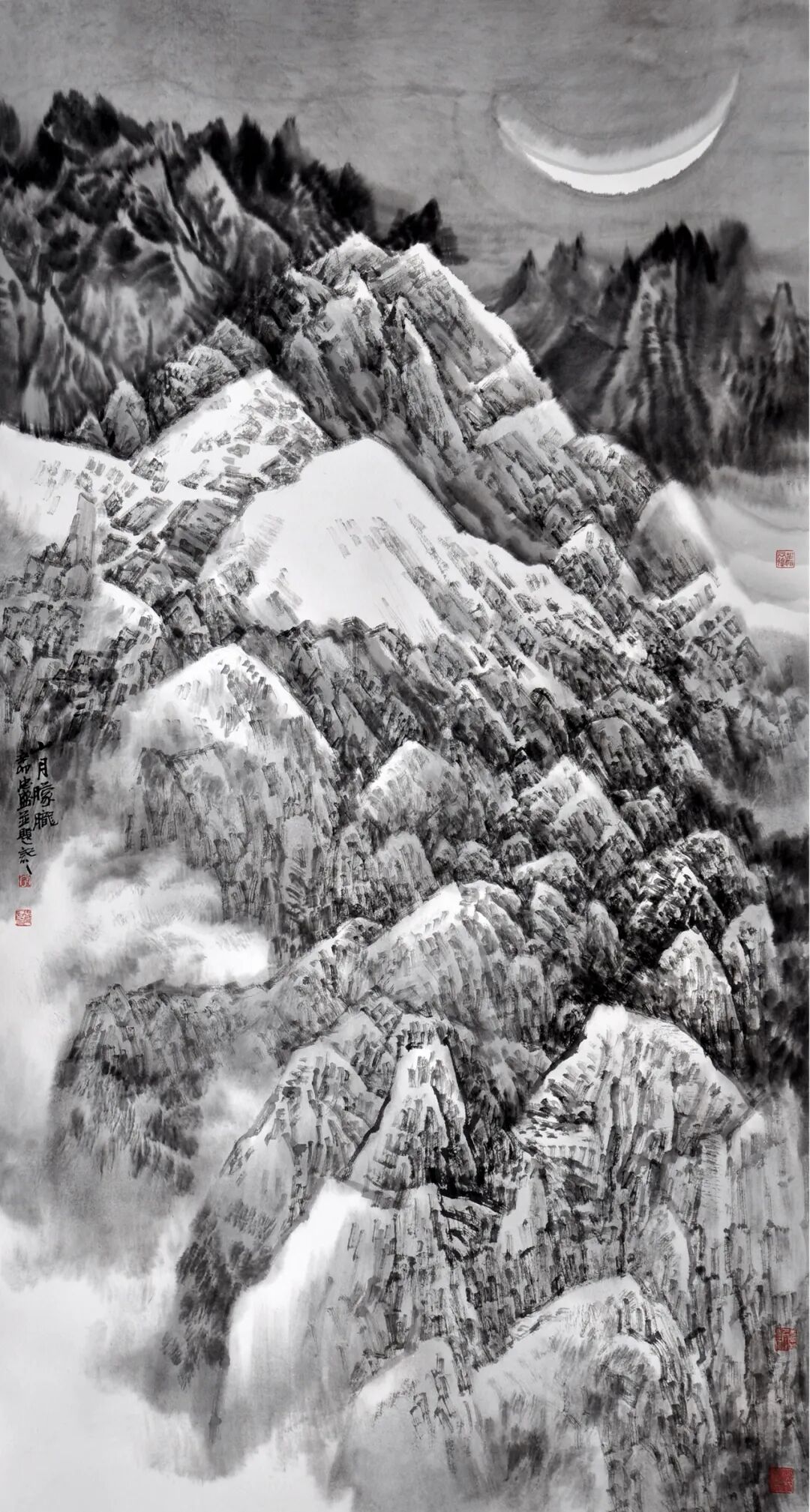

2. 光影破局——“没骨”与“逆光”嫁接

他吸收西画逆光造型,以没骨法铺染山体背光面,再用刀劈斧削般的枯笔勾勒迎风崖线,形成“背面溢光、锋面裂铁”的复合质感;远看浑然一体,近观肌理纵横,使二维宣纸呈现出三维高原的稀薄空气与紫外线折射。

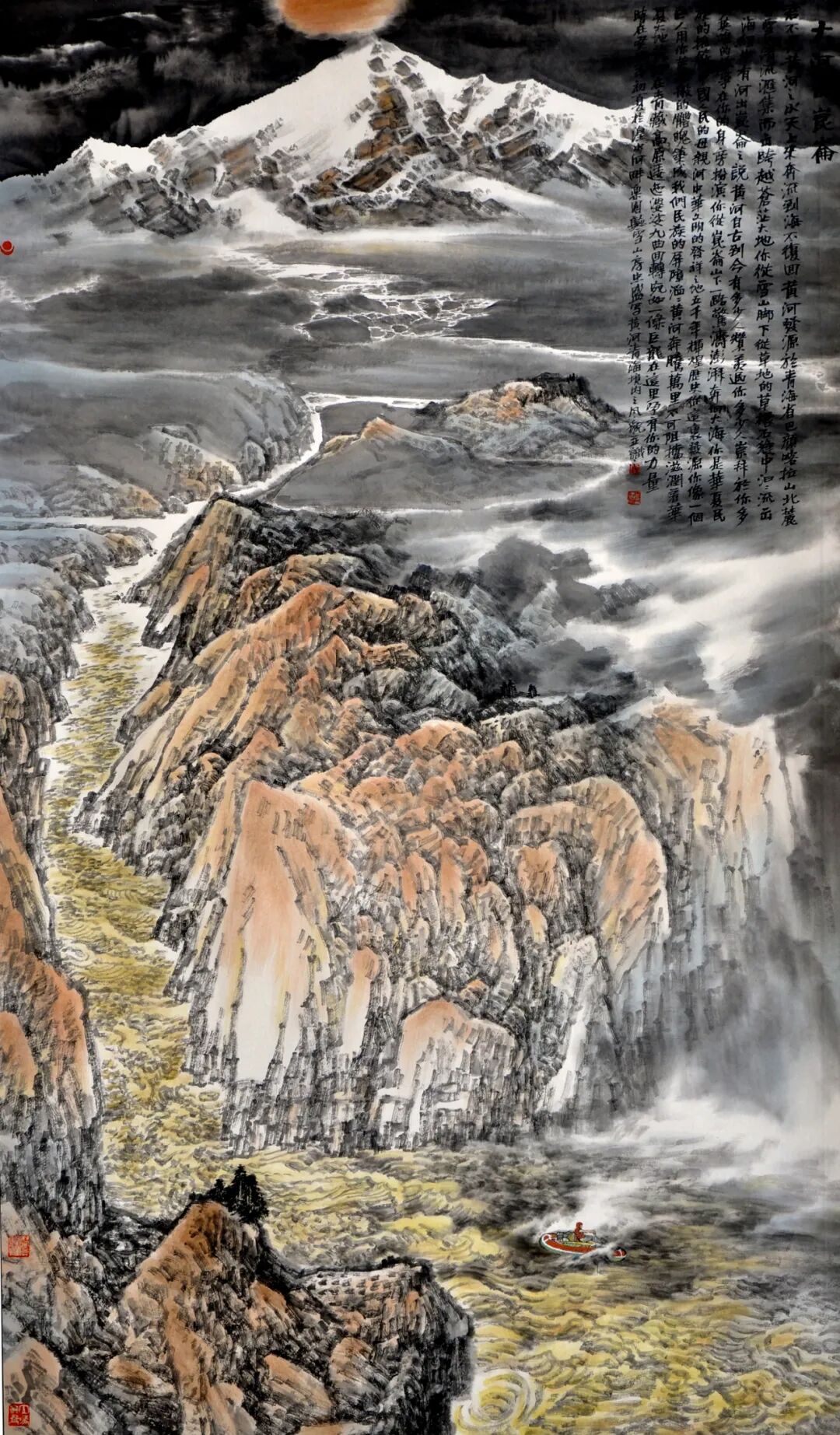

3. 章法破局——“满构图”与“断层透视”

传统山水讲究“三远”留白,李忠盛却常用“顶天立地”满幅构图,以断层剖面展示昆仑崛起:

- 前景牦牛纯以焦墨挤压成“黑色底座”

- 中景山脊用折带皴斜向切断,制造板块抬升的动势

- 远景雪顶以留白+石青冲水,形成“银锭”般高光

画面不留天、不留地,却使观众感到高原仍在继续长高——一种“板块运动式”的视觉力学。

三、题材破界:从“山水”到“山命”

李忠盛不再满足于“可游可居”的文人情怀,他把高原当成一种“生命共同体”去凝视:

- 《昆仑颂》以仰视角度把主峰推向观众额顶,让观看变成“朝拜”

- 《雪域云起图》用乌云与雪线的高低错位,暗示全球变暖下冰川退隐的危机

- 《天路》让铁轨与经幡并行,机械透视与经幡飘带形成“刚与柔”的当代叙事

于是,山水被提升为“山命”——山有自己的命运,人也与之休戚与共。

四、材料与尺幅破界:让宣纸承受“高原重量”

- 双宣叠加+矿物厚彩:为承载反复泼彩,他首创两层生宣错位托裱,中间撒云母粉,既防渗漏又产生雪晶闪点

- 巨幅拼组:2019 年创作《昆仑颂》高 1.24米、长18米,用时近8个月,以“壁画式”体量对应昆仑的“山系级”存在。

- 笔触工具多样化:除毛笔外,他用油画刮刀、海绵拍、喷壶,甚至直接以手泼洒,模拟风蚀、冰裂、雪崩的痕迹肌理,使画面出现“自然力”的偶发效果。

五、哲学破界:以“刚”补“柔”,重塑东方山格

传统山水以“冲淡”为至高境界,李忠盛却提出“山格即人格”的阳刚美学:

- 他以“板块抬升”喻民族崛起

- 以“雪线不退”喻文化韧性

- 以“高原缺氧”倒逼精神澄明

这种“高原表现主义”填补了当代中国山水画“刚性质感”缺席的空白,也与“积弱审美”的文人传统形成互补。

六、影响与延伸:一个人带动一个地域画派

- 本土觉醒:他创建“青海省雪域山水画研究院”,带动一批本土画家,共同努力为雪域高原以笔发声,提出“高原画派”的学术概念,主张“西部画家解决西部问题”

- 国际对话:作品被联合国总部、澳洲中国美术馆、北海舰队西宁舰等收藏,成为“一带一路”文化交流的官方礼赠。

- 教学输出:作为青海师大硕士生导师,青海民族大学客座教授,他把“高原色彩学”“雪域光影写生法”写进课程,培养具备地理学视野的山水画新生力量。

七、结语:破界,是为了重建大山水

李忠盛的艺术破界,不是简单的材料堆砌或视觉炫技,而是一场“山水观”的革命

——让山回到山本身,让高原回到高原本身,让笔墨不再是旧式文人的遁世修辞,而成为直面雪峰、冰川、牦牛、经幡与紫外线的当代语言。

当他把昆仑的寒光、丹霞的炽色、冰川的裂响、牦牛的呼吸同时压进一张宣纸,中国山水画便拥有了前所未有的“高原海拔”

——在那里,传统与当代、东方与西方、写意与表现、山水与山命,一并熔铸成一种全新的视觉史诗:雪域山水,大美刚风。