淄博“三转一响”博物馆参观记

卢守昌

上个周日,应张维杰馆长邀请去参观淄博三转一响博物馆。驱车约二十分钟,便到达位于山东轻工职业学院的三转一响博物馆。

张馆长非常热情的亲自迎接,率领我们踏入了他几十年来呕心沥血、不分寒暑创建的一条时光隧道___淄博三转一响博物馆。开始用他那磁性的男中音,介绍那些承载着父辈和我们年轻时记忆的老物件,静静诉说着一个个时代记忆和故事。

“三转一响”,是指上世纪五、六十年代至八十年代人们生活中重要的“四大件”:自行车、缝纫机、钟表和收音机。它们曾是许多家庭憧憬的“大件”,也是那个时代每个家庭迎娶新娘的高配。

步入博物馆,首先映入眼帘的是三转一响标志性展台,一辆二八自行车、一台缝纫机、一个挂钟和一台落地收音机。趋步前行,进入自行车展厅,听张馆长介绍有两辆自行车比较特殊,一是抗日英雄马耀南司令骑过的车子;另一辆是国内最早进口、据说是末代皇帝溥仪在皇宫骑的那种车子。听着张馆长的介绍,仿佛又回到了那个战火纷飞的年代,马司令投笔从戎,跨马骑车挥枪御敌的场景,是一场可听可触的红色教育课。

再往里走,一辆辆锈迹斑驳的“永久”“凤凰”“飞鸽”“金鹿”“千里马”整齐列队,车架上的贴纸与褪色的标语无声诉说着往昔故事。张馆长手持一把老钥匙,轻轻转动车锁,讲述起一段段鲜为人知的故事和每辆自行车的历史。

缝纫机展厅里,各式缝纫机集体亮相。有三四十年代的,有五八年因大炼钢铁为了节约钢铁、支援国家建设,而生产的木架缝纫机。这些缝纫机不仅是家庭生活的帮手,还有的曾在抗美援朝时期为前线战士制作御寒衣物,它们于家于国都功不可没。我尝试着蹬动踏板,机器发出的“哒哒”声,像是敲响了时光的回音。

钟表展区里,各式挂钟滴答作响。我注意到:过去的钟表不仅承担计时功能,还很注重外观设计,常融入雕花、主题造型等,将审美和时代符号融进日常物件里。

在收音机展区,各式收音机琳琅满目、大小不一,各时期生产的品牌非常齐全。使我最最感兴趣的是一架柳泉牌多功能落地机,据张馆长介绍,是我的发小王军捐赠的,上面贴着当时电影明星的照片。木制音箱,手绘木纹,朱红打底,清漆封面,很是漂亮。虽时隔几十年仍能放唱片,沙哑的声音让人感受到历史的沧桑。

博物馆的“镇馆之宝”,是一台1970年淄博自制的14英吋黑白电视机。当远在美国的吴隆武先生知道张馆长收藏了自己组装的“处女作”时,激动不已,立即从美国赶到周村;当他看到由自己组装的这台电视机仍保存完好时,激动地潸然泪下。这台山东第一屏,不仅承载着淄博电子工业的起步,更印证了海外游子的赤子之心。

这座博物馆不仅可看,还可体验。可以走进按上世纪七八十年代风格布置的“婚房”,感受那时热闹的喜庆氛围。或在复原的老广播站的话筒前当一回播音员,这些互动让历史变得可触可摸、可感受。

博物馆还有很多稀缺珍贵有价值有故事的藏品,如:毛主席开国大典用过的同款话筒,已故国家领导人同时看手表的照片,著名艺术家演唱的山东民歌《赶牛山》唱片,六七十年代的各种票证等等。

博物馆的诞生,离不开馆长张维杰老师三十多年的坚持与奉献。他不仅收藏器物,还潜心挖掘整理与之相关的人物故事,录制口述历史,进行时代工业文化研究,让这些老物件背后的记忆得以保存和传承。

参观三转一响博物馆,更像是一次与过去对话的心灵之旅。这些老物件,见证了社会的发展变迁,承载了无数家庭的悲欢离合和一代人的奋斗梦想。它们提醒着我们,在快速发展的今天,不忘过去,珍惜当下,致敬那些用双手创造美好生活的平凡劳动者。

若想聆听时光的故事,不妨来此一游。这里没有网红打卡的喧嚣,却有老物件与新时代的对话。这里不贩卖怀旧情愫,却让每个人都能找到属于自己的时代记忆。

临别,我用拙笔在留言簿上写了两行字表达了对张维杰馆长高山仰止的崇敬:传承历史,功在千秋!

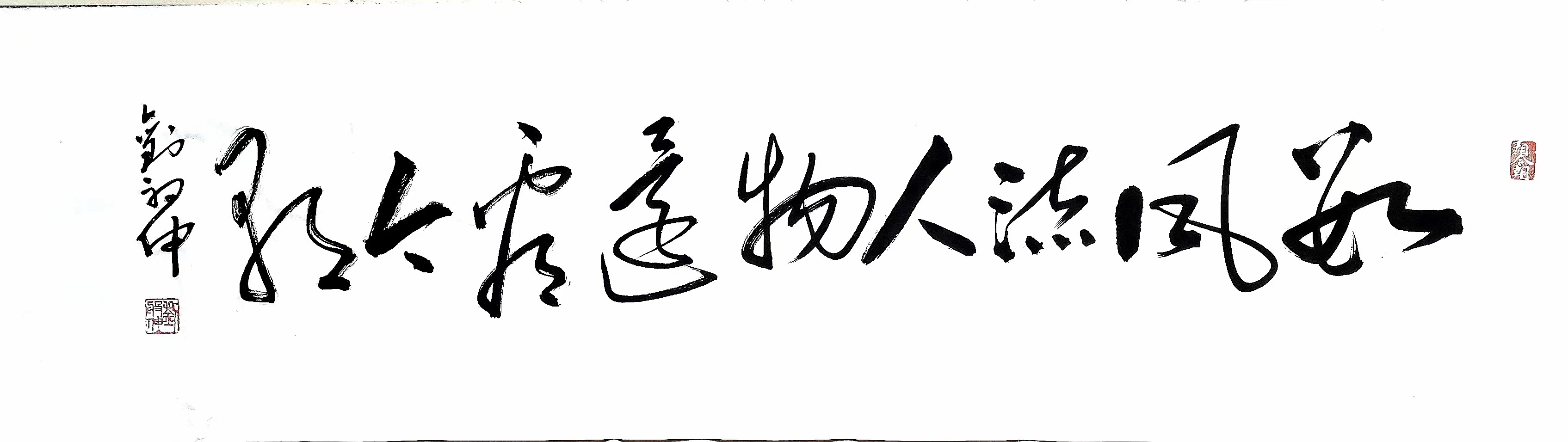

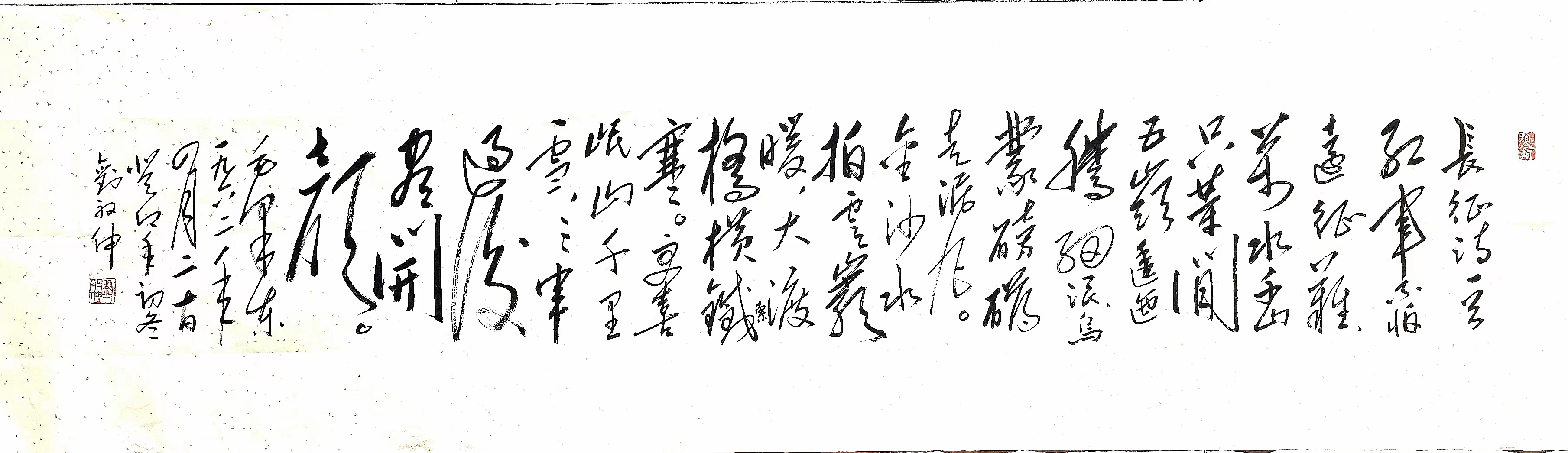

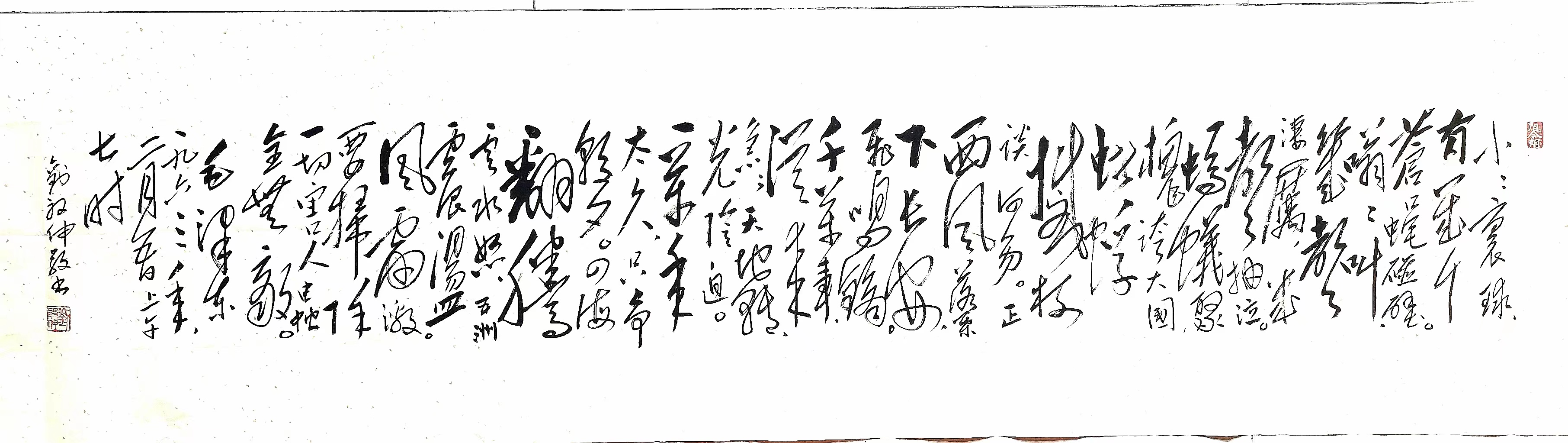

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版