徐子屏四尺中堂

佛

佛光普照处,

众生皆平等。

慈悲为怀者,

心怀大智慧。

世间万般法,

如梦幻泡影,

唯有佛心在,

永恒不雕零。

——佛心永恒诗

这首《佛心永恒诗》虽未明确标注原始经典出处,但其核心思想完全植根于大乘佛教教义,尤其是对“佛性本质”“众生平等”“缘起性空”等核心理念的诗化凝练。全诗以“佛心”为轴心,层层展开佛法的智慧与慈悲精神。以下从出处溯源、诗句释义、核心佛理三方面解析:

一、诗歌来源与创作背景

非直接引自单一佛经:诗中意象与概念虽散见于多部经典,但整体结构为现代创作,属于“佛理诗”体裁,旨在通俗传达佛法精髓。

思想来源明确:诗句与《金刚经》《法华经》《大智度论》等大乘经典高度契合,可视为对佛经核心教义的文学整合。

二、诗句分句释义与佛典依据

1. “佛光普照处,众生皆平等”

佛光普照:喻指佛的智慧光明能破除无明黑暗,照见众生本具佛性。《大智度论》云:“佛光普照一切众生心,灭尽贪嗔痴”。

众生平等:源于佛陀“心佛众生三无差别”思想,强调一切生命皆有成佛潜能。《金刚经》中“是法平等,无有高下”即此理。

深层含义:佛性无阶级、无贵贱,慈悲普摄一切众生,包括罪苦之人。

2. “慈悲为怀者,心怀大智慧”

慈悲为怀:佛教以“慈悲”为根本体性。“慈”予乐,“悲”拔苦,需以平等心为基础(非居高施舍)。

悲智双运:大乘菩萨道强调“悲智一如”,慈悲需以空性智慧为根基,否则易堕凡情;智慧需以慈悲为动力,否则堕小乘。

例证:释迦牟尼前世割肉救鸽,体现“悲心入骨髓”的平等大慈。

3. “世间万般法,如梦幻泡影”

直接源自《金刚经》:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电”(鸠摩罗什译)。

有为法:指因缘和合、生灭变迁的现象(如财富、情感、地位)。

四重比喻:

梦:似真而实虚(如执着的感情);

幻:魔术般的假象(如名利诱惑);

泡:脆弱易逝(如生命健康);

影:无实体依存(如自我概念)。

4. “唯有佛心在,永恒不凋零”

佛心:即众生本具的清净佛性(如来藏),超越生灭、时空。

永恒性:

现象世界(“有为法”)无常变迁,但佛性如明镜,映照万物却不被染着;

《金刚经》云:“如来者,无所从来,亦无所去”,喻佛性绝待常住。

禅诗印证:“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”——外境幻变,佛性如如。

三、诗中核心佛理贯通

1. “缘起性空”的辩证统一

- 现象界(“万般法”)缘起故性空,本质如幻;佛性(“佛心”)空性中具足觉性,故能永恒。

- 破除“我执”“法执”方能照见佛性,此即“若见诸相非相,则见如来”(《金刚经》)。

2. 修行次第:从慈悲到智慧

- 由“众生平等”生起大悲→由“观梦幻泡影”修空性慧→最终证入“佛心不凋”的究竟涅槃。

如《大智度论》示:“慈悲是佛法根基,智慧是解脱钥匙”。

3. 现实意义:超越焦虑的清凉心法

观“如梦幻泡影”并非消极,而是放下执着后更积极地活在当下,以慈悲心服务众生。

现代心理学印证:这种“去执著观”可缓解焦虑,提升心理韧性。

四、总结:诗的价值与精神内核

此诗以文学形式浓缩了大乘佛法的精髓:

平等观:佛光普照无分别,消解阶级与对立;

慈悲行:以利他实践转化自我执念;

性空见:看破现象虚幻,从容应对无常;

佛性证:回归超越生灭的究竟安心处。

正如净公上人所释:“佛心以慈悲为体,普摄一切,众生若开‘心之开关’,佛光自然显现。” 此诗正是引领世人开启心开关的一把钥匙。

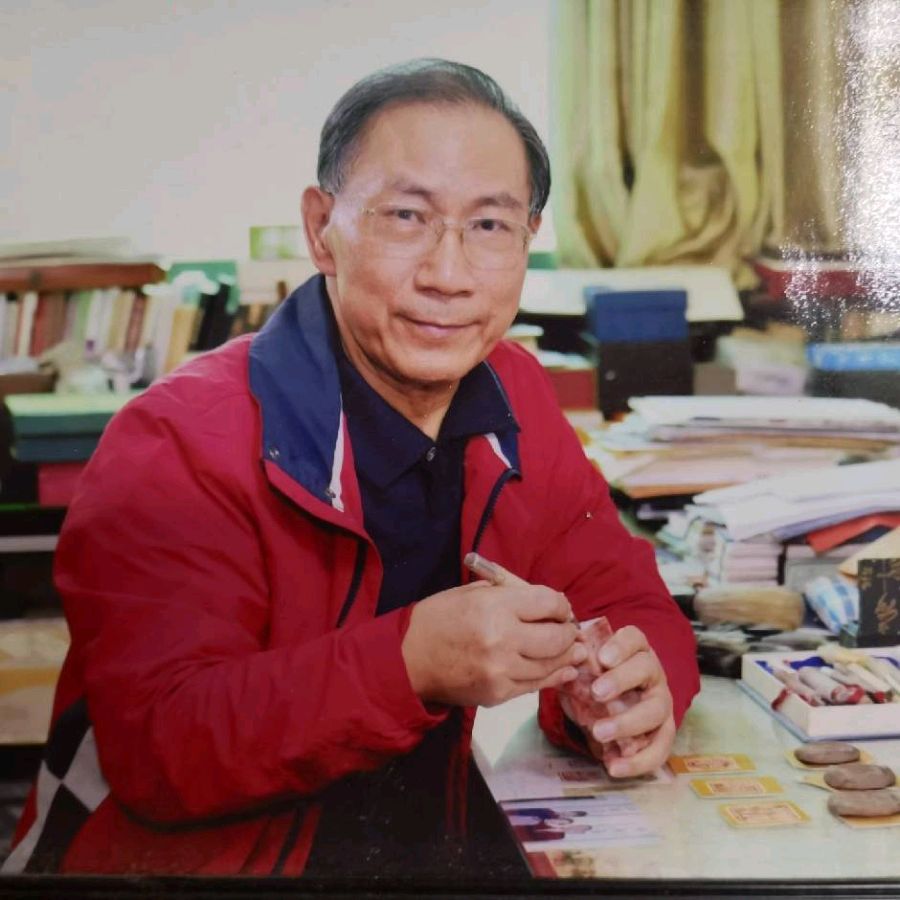

徐子屏,出生于上海,1984年自上海迁居深圳。书屋名“静远草堂”,1984年1月由时任全国人大副委员长周谷城先生题写。历任深圳市高等教育自学考试办公室主任,深圳市招生考试办公室副主任,深圳市教育局职业教育与成人教育处调研员。

举报