你见过同一座山有两个名字吗?在邹城与曲阜的交界处,一座山静卧千年,却因行政区划的变迁,成了两座城的“双面山”——邹城人称它四峪山,曲阜人唤它四基山。山不会说话,却用满身古迹与传说,记录着两地人的烟火与纠葛。

初冬清晨,车停山脚。一汪碧水倒映着四峪山的轮廓,水库如镜,仿佛山的“前奏”。而真正的震撼,始于一座由墓碑铺就的石桥。

桥面斑驳,蹲身细辨,“皇清故显考”“皇清处士”等碑文字迹模糊。同行老人轻叹:“破旧立新时,坟平了,碑成了桥。”如今孩童蹦跳而过,游人踩踏无觉,那些曾寄托哀思的石碑,成了最沉默的“路标”。

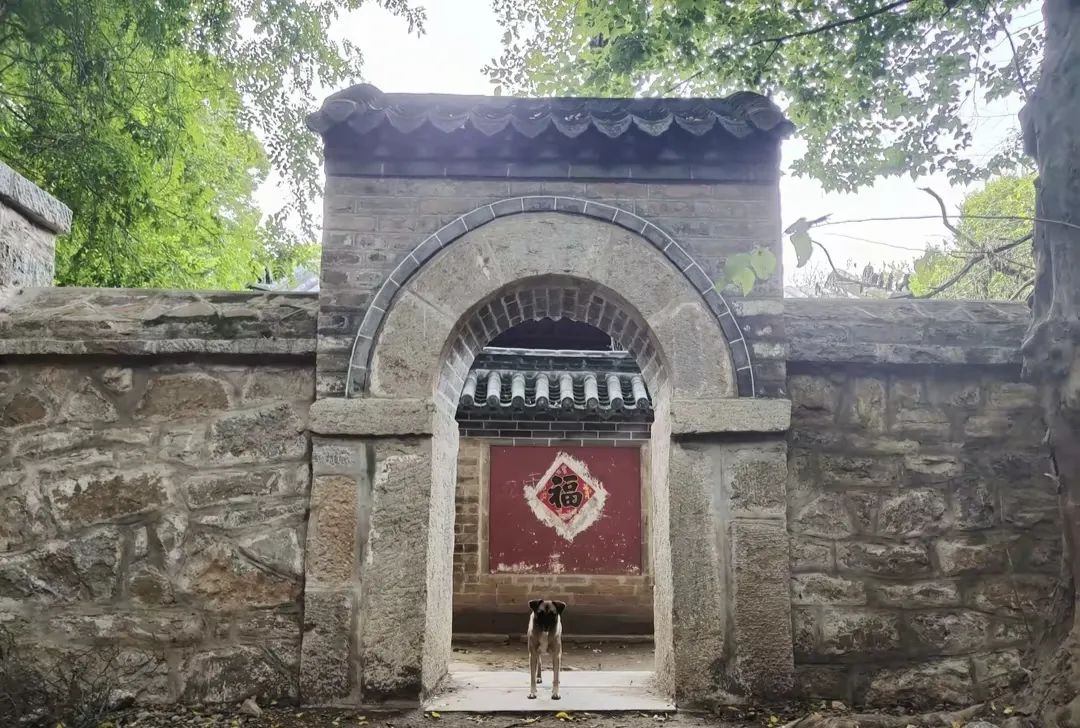

沿山路向上,一口青石古井静卧山腰。井旁老桑树虬枝盘曲,两只土狗摇尾相随,恍如传说中那位受欺的儿媳化身。

相传,古时恶婆逼媳日挑九十九桶水,仙人赐神枝助其解脱。贪婪婆婆夺枝引洪自溺,井水至今泛着幽幽冷光。故事似《二十四孝》的暗黑版本,却道尽人性善恶。

再行百米,一棵千年青檀拦路。树干瘤结如鬼面狰狞,树皮皲裂似龙鳞覆体。土狗忽对树狂吠,山风穿枝而过,仿佛古树在低语千年前的秘密。

攀至山顶,观音庙群藏于三面环山的褶皱中。乾隆年间的钟楼尚存,《建钟楼碑记》字迹如昨,记载着善男信女的虔诚;而玉皇阁仅剩残垣,饮马槽天井积满落叶,沧桑中透着一丝倔强。

最唏嘘的,是院中那通倒伏的石碑。拨开浮土,碑文赫然刻着“此庙属邹县辖”。如今庙归曲阜文保,碑却埋于尘土,像一段被刻意遗忘的历史。看庙老人指着一棵五人合抱的青檀:“它两千岁了,建庙人就是冲着这神树来的。”

四峪山的“双面”之名,源于上世纪60年代一场区划调整:山阴划曲阜,山阳归邹城。土旺村《杜氏家谱》载有祖辈与山的羁绊,曲阜烟庄村人却坚称“四基山”为旧名。两地村民争辩不休,山却始终缄默。

暮色中回望,仿佛见碑桥上孩童嬉闹,古井旁村妇打水,坍塌的玉皇阁残墙沐着夕阳。这座山早已超越地名之争——被遗忘的墓碑成了桥,坍塌的庙宇藏着碑,传说中的善恶化作山风,而两千岁的青檀,仍在守望下一个千年。

四峪山的珍贵,不在它叫哪个名字,而在每一块碑、每一口井、每一棵树里,都藏着真实的人间悲欢。当历史成为传说,传说化作风景,这座山便成了照见古今的镜子。或许某天,山下的争论会随风而散,但青檀的年轮里,早已刻满答案。

本文实地探访邹城四峪山,结合地方志、村民口述及古迹考据原创而成。传说故事为民间流传版本,部分历史细节或有争议,欢迎读者指正交流。

(清风)