精华热点

精华热点 A《姚华与朱启钤》〈仁智〉

姚华(1876~1930)。字重光,号茫父。别署莲花龛主。

贵州贵筑(今贵阳)人。

姚华是科举制度下最后一代文人。

光绪进士,后来留学日本。

民国后曾出任北平女师、美专校长,其多才多艺,一生作品甚丰,有《弗堂类稿》31卷行世......

早年,姚经常在琉璃厂出入,与张樾臣结为至交,并开始合作,由茫父作画,樾臣镌刻,后两人常合作刻铜墨盒,姚华往往署名茫父......

而姚华自刻之作品,则落款姚华,其作品多篆印章文,刀法清晰,气韵婉丽......

姚华于诗文词曲,碑版古器及考据音韵等,无不精通......

书、画则山水、花卉,篆、隶、真、行,亦有高深造诣......

他好许慎所著之《说文解字》、收集金石文字,传世作品颇多,驰誉中外......

清末民初,他是享誉中国文坛画苑的贵州人......

他是著名的书画家、诗人、词曲家、经史学家、文学家及艺术教育家......

他在诗、文、词、曲、碑、版、古器及考据......

音韵等方面都有很高的成就......

他与陈衡恪(字师曾)两人的人品学问及诗、书、画、印“四全”而被时人并称“姚陈”,为民国初年北京公认的“画坛领袖”......

鲁迅评说“北京书画笺大盛则在民国四、五年后之师曾、茫父……时代”。

姚华曾与印度大诗人泰戈尔交往,并翻译过泰戈尔的《飞鸟集》……

他所首创的颖拓,介乎书与画之间,以规摩古代金石碑刻为主,精妙绝伦,玄奇空灵,令人叹为观止......

郭沫若曾盛赞:“茫父颖拓实古今来别开生面之奇画也。”

姚华书法根底扎实,青少年时代,受贵州书法家莫友芝影响,上溯金石,熔合篆隶......

他从汉《石门颂》、《西狭颂》领会到今隶的真谛,又汲取金文笔法清刚之长,并用倒法入书,形成独具特色的顿而后曳的风貌......

他的书法茂盛恣肆,内敛外侈,主硬毫浓墨作书,以毫肖铁,圆浑中显清健,丰腴中透骨力......

他认为清末书家大力倡导尊碑卑帖之风,于汉魏碑刻,不明笔史,多有偏颇流弊;他以篆作隶,以隶作楷,方圆并济,自树新风。

“予岂能画?诗而已,书而已。”

他运用书法笔墨,直写胸臆,每当下笔,故乡的山峦叠翠 ,北方烟云,江南秀色,澹然郁集,不时并发......

陈师曾题其画:

“好山到眼散千忧,草稿真能尽意搜。此境旁人不投足,荒湾野水似同游。”......

他所绘花卉杂物,寥寥数笔,勾勒出无限生机;他的人物画,体现研究汉唐砖甓成果,创造出“勾乙”法绘人面部,塑造出方颐、端庄、典雅的人物形象......尝言:

“必欲胸无古人目无今人,去藩篱,不瞻循,有情趣,写胸臆,始有佳遇。”郑振铎曾专辑其人物画列入《北平笺谱》......

其业绩成就得到当时国内文化界的一致公认,梁启超、鲁迅、郭沫若、郑振铎、陈师曾、陈叔通、郑天挺、马叙伦、梅兰芳等对姚华多有高度评价......

1926年他患脑溢血,愈后左臂已残,犹事挥毫......

著有《弗堂类稿》、《小学问答》、《说文三列表》、《金石系》、《黔语》、《古盲词》、《弗堂词》等......

他在1897年中举,1902年应聘于兴义笔山书院主讲《佩文韵注》等。

1904年,中甲辰科进士,任工部虞衡司主事。

次年姚华获清政府保送游学日本,入东京法政大学速成科。

1907年10月期满毕业归国,任邮船部船政司主事、邮政司检核科科长等职,1912年2月,被选为中华民国临时政府参议院议员,不久,即彻底退出政界,投身著述、美术及教育事业......

姚华1913年出任北京女子师范学校校长。

1925年出任京华美术专科学校校长,同时任教于北京多所大专学堂,桃李满京华......

因军阀混战、政局混乱,姚华曾卜居北京城南莲花寺中逾十载,以出售自己创作的诗词、书画和颖拓为生......

姚华学问渊博,精文字学、音韵学、戏曲理论,尤其是诗文词曲,在当时画坛无出其右者......

姚华在戏曲方面的学识,更使他在梨园界广受尊敬,结交了不少名人,如王瑶卿、梅兰芳等。

都是到莲花庵习画论艺的常客,都尊他为老师......

姚华为人爽直,讲名节,重情义,平等待人,因此慕名从学的各阶层人士很多,在艺术界颇有号召力......

1924年,姚华在北京樱桃斜街贵州会馆举办画会时,与会者达数百人之多,包括当时正在北京访问的印度诗人泰戈尔,也出席并发表演说......

1926年,姚华患脑溢血,愈后左臂致残,仍坚持作书绘画,著书立说,为艺术事业终其一生......

1930年6月病故,葬于北京西直门外灶君庙姚山,享年55岁。

朱启钤大姚华4岁,贵州开阳人(贵阳市开阳县)。

1872年出生于清朝世宦之家,幼年丧父,随母亲及弟、妹寄居在外祖家,从小就操持一个大家族的事务。外祖父是清代名儒,博览群书,朱启钤在其熏陶下,受过良好的私塾教育,却未走科举之路。

他17岁时迎娶了清政府驻英法比参赞陈远济的侄女陈光玑,青年时期正赶上贵阳人李端棻、梁启超、康有为、光绪皇帝等人发起的“戊戌变法”(百日维新),经历了社会的巨变和西学的冲击。

在他姨夫、清代军机大臣瞿鸿禨的提携下,自二十岁起,朱启钤就开始了宦途生涯。

庚子国变后,张百熙着手复建京师大学堂。

在瞿鸿禨的举荐下,朱启钤任京师大学堂译学馆工程提调及监督,负责校舍工程。之后,朱启钤又受袁世凯的委派,负责天津习艺所的修建工程。

当时的习艺所,是有别于旧式大牢的新式监狱。

做事一丝不苟的朱启钤,在工程中事必躬亲,不仅广增经验,也由此接触到了西学……

朱启钤是个了不起的紫江朱氏 贵州开阳人。又能保存帝都旧貌,又能改善首都市政,真正的有智慧的实干家。朱启钤就是这样一位清朝遗老……

B

《遵义会议召开90周年贵州学派遵义行受点赞!》

遵义改变国史观,先烈谱写壮丽庄。

华夏儿女站立煌,罡志腰直何惧妖。

前辈奉献殷勤浩,圣贤奏响芳华耀。

传承隐领人类跑,神级文明待探讨。

问渠哪得清如许,为有源头活水来。——朱熹

1.遵义行

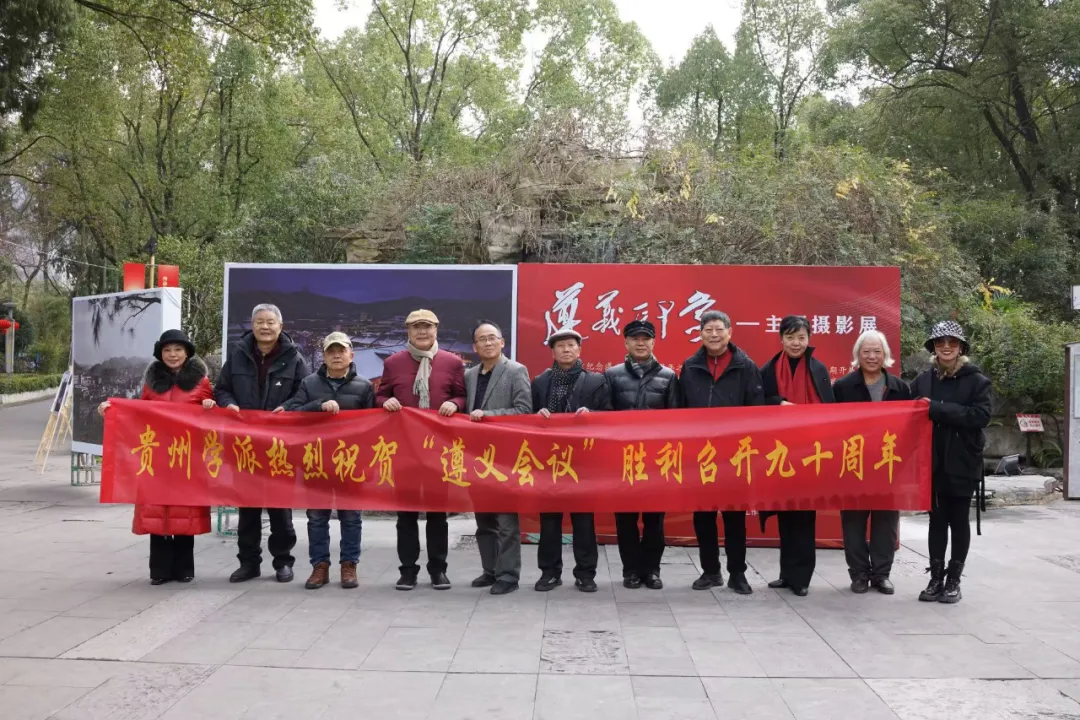

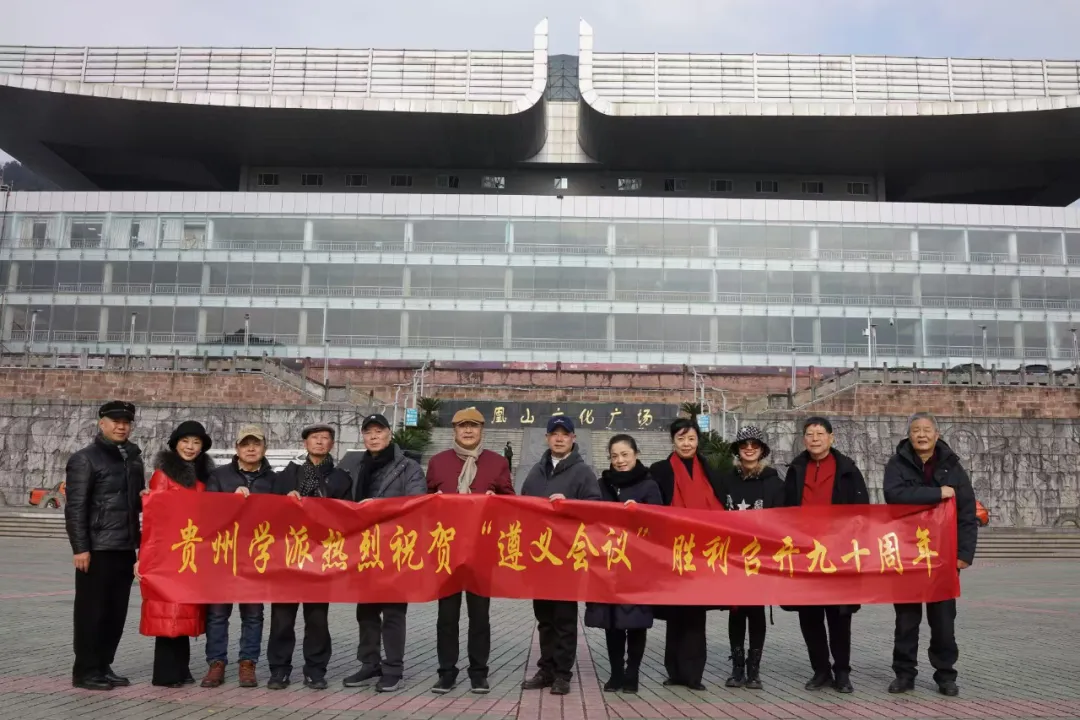

2025年1月15日,贵州学派13名专家代表一同前往遵义参加《纪念遵义会议90周年活动》,参与本次活动的主要成员有:

知名文化学者、贵州学派秘书长殷平;资深文化媒体人、 贵州学派编辑部主编沈家卿;学派专家、贵阳学院李端棻研究院院长、教授周术槐;中国美协会员、著名油画家王忠弟;贵州学派《贵州文化名家访谈》栏目成员、知名作家顾里;中国摄影大家李贵云;著名摄影名家申家信;著名青年长笛演奏家周文艳;贵州学派副秘书长刘明;贵州学派外联部部长申建萍;贵州学派综合部部长杨红萍及青年作家、贵州学派编辑部执行主编郭思妤等人。

一周前,学派专家们就此次活动进行了充分的讨论与筹备。各位文化名家都用所擅长的艺术语言表达了自己对革命先烈敬仰怀念的思想情感。王忠弟老师分享了自己当年的油画:《遵义会议会址》,那毫末不失的精致笔触实在让人瞠目结舌;而李贵云老师则是将近年来缅怀先烈所拍摄的作品分享大家,那些庄严又挺拔的画面,让我们隔着屏幕也肃然起敬;殷平、沈家卿及周术槐三位老师则是即兴创作,诵经赋诗一同歌咏先烈风骨:

《遵 义 颂》作者:殷平

黔遵义 府志魁 西南两 大巨儒

莫友芝 郑珍著 梁启超 称第一

沙滩地 文象出 郑莫黎 堪称杰

上世纪 三五年 红军奔 赣湘黔

先黎平 后猴场 两会议 备遵会

红旗飘 进名城 毛周朱 张刘邓

从瑞金 千里迢 为信仰 主义真

齐聚遵 会议开 战李德 脱实际

扭乾坤 画蓝图 四渡赤 开新篇

毛指挥 如神兵 转折点 立功勋

娄山关 旌旗展 雄关漫 真如铁

共和国 曙光显 无数先 浴血战

抛头颅 洒热血 努力奋 二十八

新中国 屹东方 今九十 后人纪

学派人 筑红魂 不忘初 追随之

忆先烈 颂恩情 永跟党 奋进之

新时代 展华章 扬黔脉 彰文道

今书之 礼赞之

《贵州学派遵义行——贺“遵义会议”九十周年》

作者:沈家卿

艰难困兮神以灵,遵义会兮定乾坤!

驱错误兮转危局,确中心兮有新途!

十余人兮冒风寒,九十载兮缅先贤!

学派祭兮诚意在,黔中地兮铸情怀!

《贺遵义会议九十周年》作者:周术槐

遵义会议九十年,红色基因有史缘。

贵州学派担道义,寒冬腊月遵义行。

虚言诓语误革命,求实精神要倡言。

高举旗帜跟党走,真抓实干学派人。

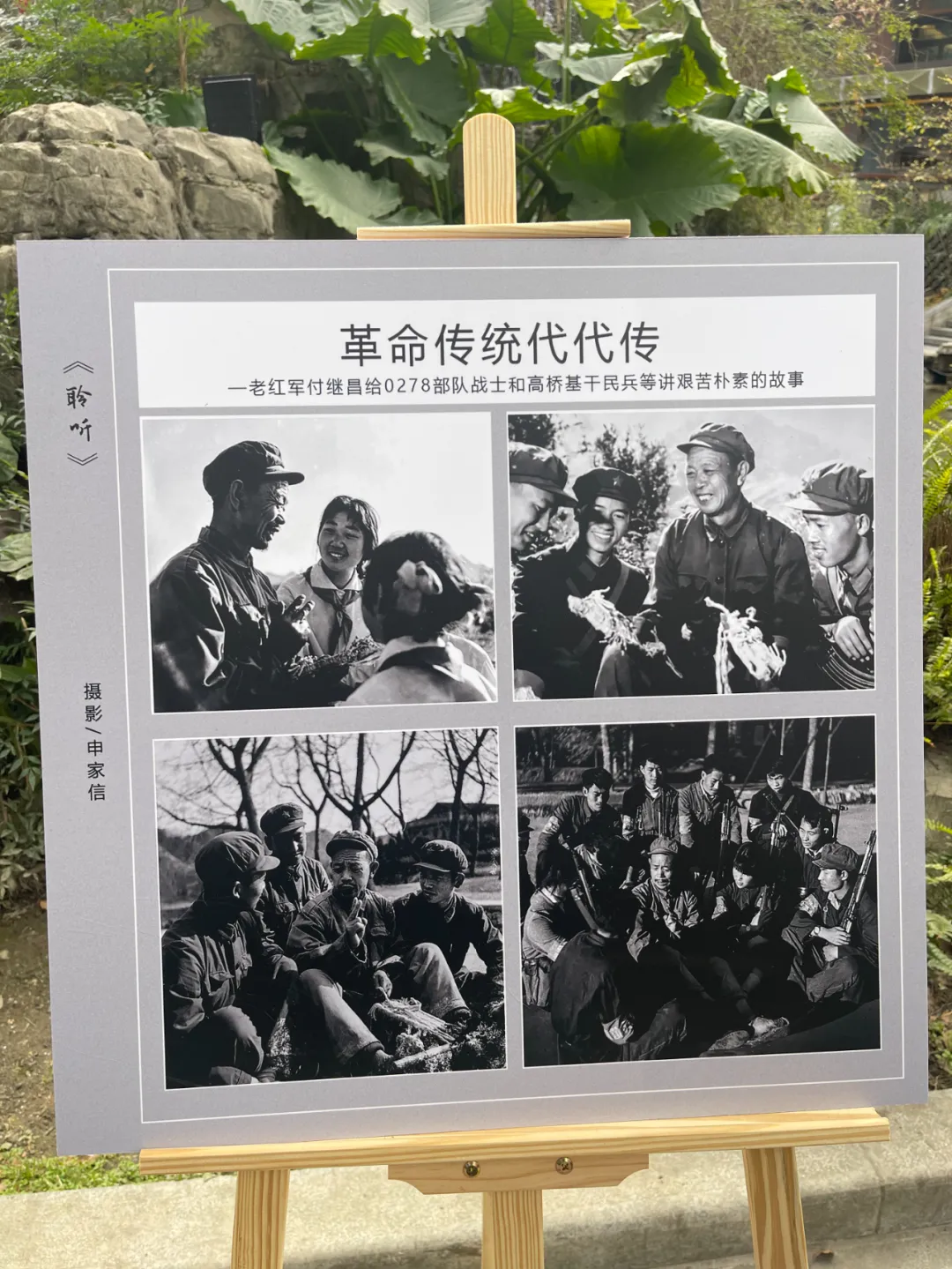

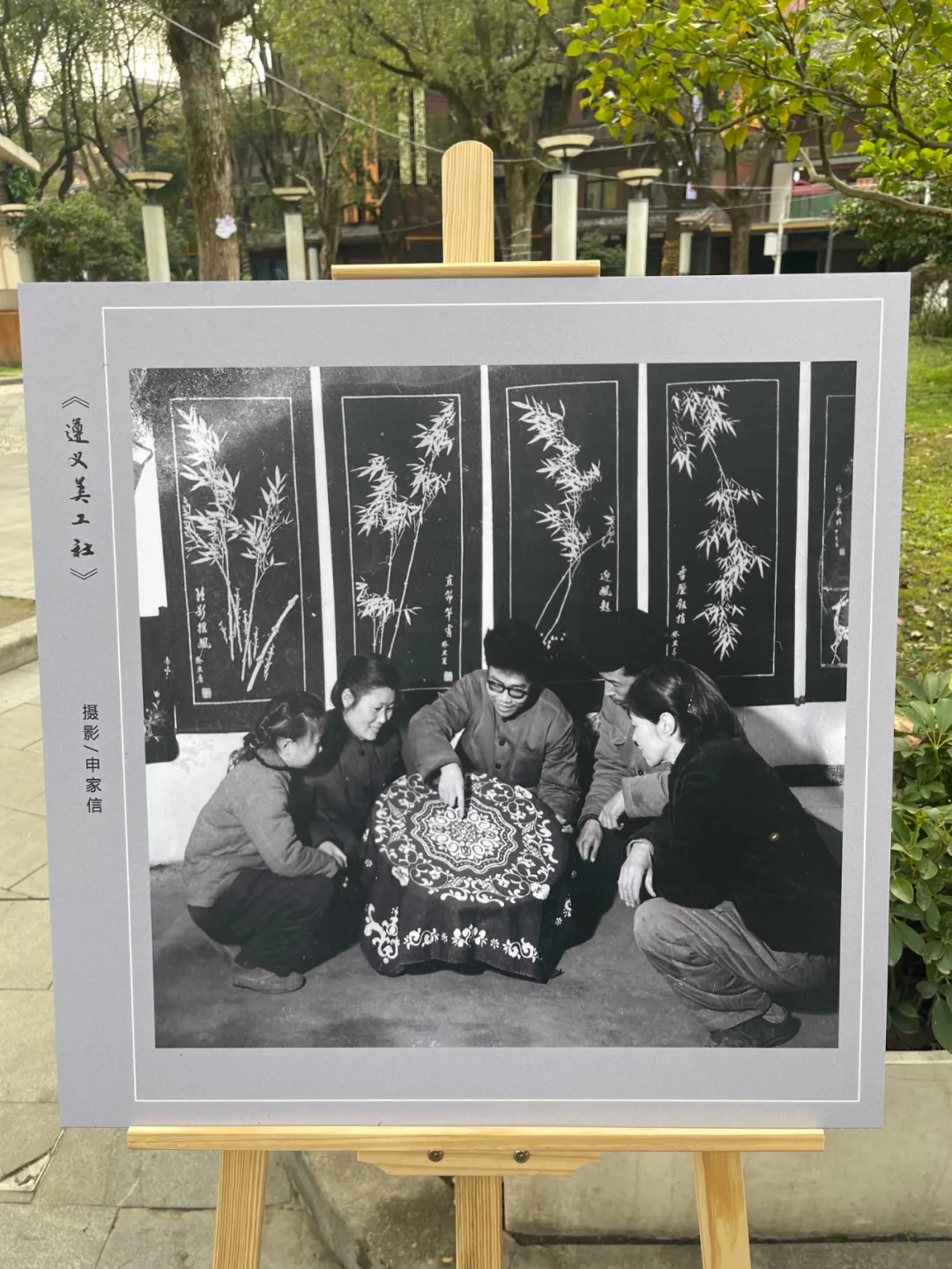

而作为土生土长的遵义人,申家信老师为了此次90周年的纪念,号召了身边诸位摄影盟友一起自发筹资,用心举办了一期《遵义印象主题摄影展》作为礼物送给这座城市,送给生活在这里的百姓、当然,最重要的是送给党和先烈们。

2.精神之源

在前往遵义的路上,殷平与刘明两位老师沿途唱起了《长征组歌》……对于他们共情的甜蜜回忆多少有些陌生,但看着几位老师欢乐的笑容,听着他们悦耳的音律,不觉我也回到了小学春游时全班一起为烈士扫墓的美好记忆中。

油画:遵义会议会址 画家:王忠弟(贵州学派专家)。

两首歌曲后,殷平老师突然忍不住向大家介绍:

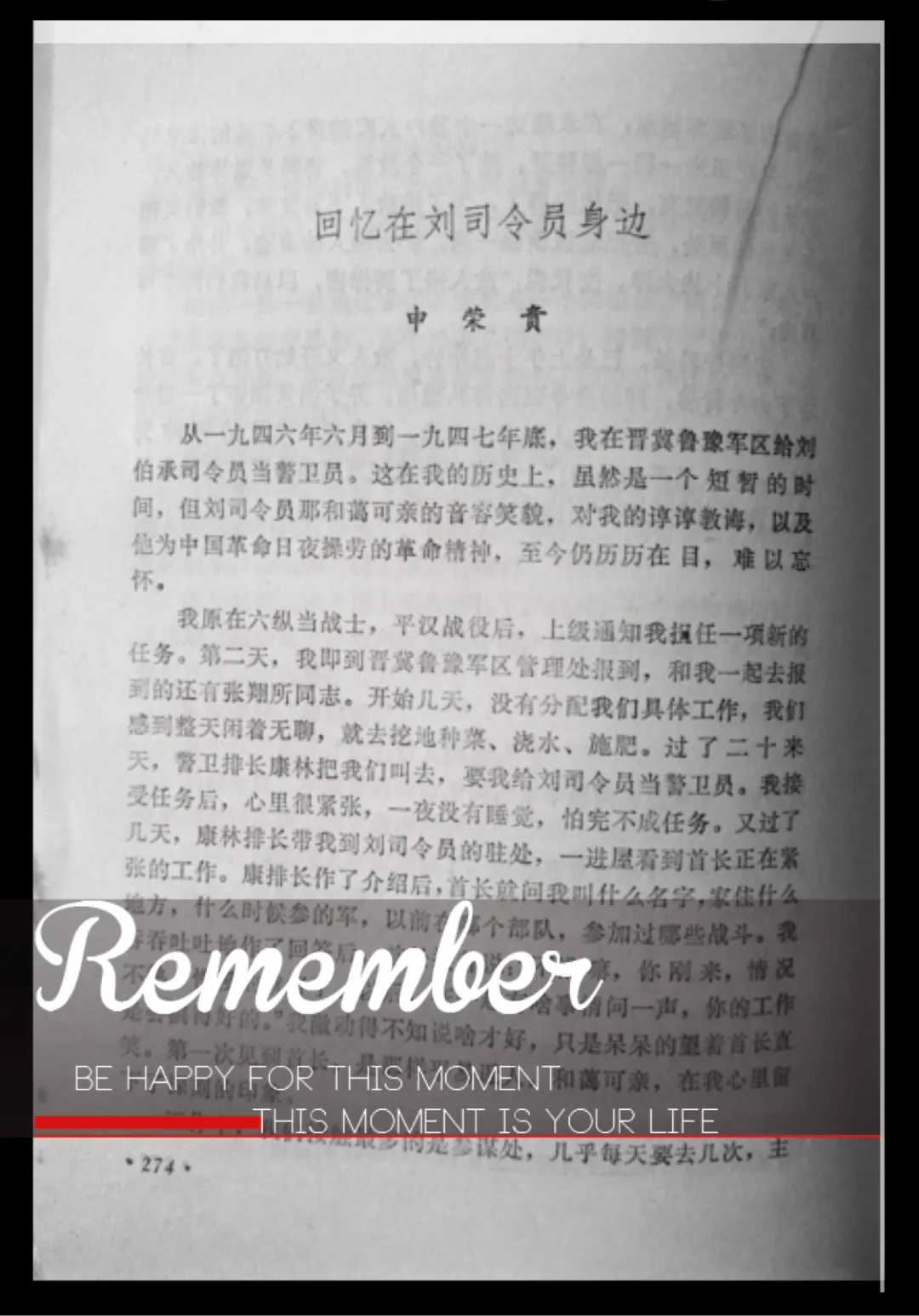

“你们知道吗?申建萍老师的父亲申荣贵就是一位老八路军战士,申父当年还曾是刘伯承司令的警卫员……”

忽然提起自己的父亲,申老师眼神中藏不住那一丝温柔的想念,但速来得体有礼的她却并不展开话题,只是腼腆含蓄地笑笑而已。

奈何好奇心极强的我,忍不住刨根问底,死缠烂打了一番才从申老师那里索要到尘封的旧文,读到申父笔下刘伯承司令严厉慈爱的一个个生活画面。

前辈们拼搏战斗的精神,咬定青山不放松的坚强意志以及严于律己宽以待人的心胸一下子充满了我的灵魂。

突然想起我95岁的爷爷来,当年他也曾随刘伯承司令的部队一同南下来到贵州。我对祖辈的革命历史其实过问极少,只是读完申父笔下历史,忽忆三年前92岁高龄的爷爷挺过疫情后的肺腑之言:“一个人活着,首先得靠自己的精神!无论是面对病魔还是心魔,无论遭遇怎样的挫折,你必须得相信自己的力量!能够让自己活下来的首先必须是自己积极的信念,向善的决心和坚定的意志;然后才是那些关爱我们的亲友之理解与帮助。人永远得对自己负责!”

申老师及其家父笔下的英雄故事,传递出的革命先烈之精神,也始终流淌着这样一份自立自强自尊的人格魅力。此外,还添了甘于奉献的勇气及信心。

3.摄影之光

抵达遵义后,大家在红军山下缅怀了革命烈士,在遵义会议会址重温了历史,最后大家缓缓踱步公园漫步于申家信老师及朋友一起创办的《遵义印象主题摄影展》

展出的摄影作品数量很多,布满了整座公园的主路。大家沿着这一幅幅生动的作品向前挪动步伐,走着走着,难以言表的感动油然而生。申家信老师展出的近二十幅作品,全是黑白底色,那复古的色调真实记录了遵义这座城市几十年前的风貌。如今84岁高龄的他,如此用心整理展出自己几十年前拍摄的旧照,会是怎样的心情呢?正琢磨着,申老师就走到我身旁说起了创办此展的心情:“这个摄影展是我和摄影小伙伴们自己策划自费展出的。我们对这座城市的回忆、热爱、情感全在这些作品的细节中……”

申家信老师的黑白影像保留下了历史的脚印……一座城市的记忆,一代人的欢笑与艰辛,在那些驻足作品前的每位华发老人眼神中,都藏着一份深邃难解之美。而展出的另一组浪漫主题曲:大美河山、林间小路、枝头雀鸟……则生动呈现了贵州活泼灵动的自然之色。最后记录着村头百姓农家生活及日常劳作的那份烟火确幸,同样让我动容。是啊,人生之幸福难道不正是藏在每个不经意的朴素瞬间中吗?

突然想起弗吉尼亚·伍尔夫的一段话来——“有时候,现实太遥远、太斑驳,让我们难以看清其本质。凡是它所触碰过的,都会定格成为永恒。当岁月的皮囊被扔进树篱,剩下的就是现实;它是往日的留痕,是我们的爱与恨。我想,作家能比其他人更多地生活在这种现实之中。作家的事业,就是寻找它、收集它、向更多的人传播它。”

只是,不止作家而已。所有的艺术家都在寻找、收集、传播着那些藏在朴质之下的每一份真、善、美。

致敬摄影艺术家申家信及他的朋友们,是他们用心灵与光圈,定格出了一座城市、一方水土之本,并化作隽永之美。

4.文化精神之缘

参观完了摄影展,学派秘书长殷平老师召集此行的所有专家艺术家们一同座谈,还有幸邀请到遵义红花岗区文化局局长杨家林一起畅谈贵州学派的发展之路。

座谈中,殷平秘书长总结了2023至2024两年来学派开展活动的情况,其中主办和参与的活动大大小小有250多场。同时部署了2025年学派文化工作的重心,将“端棻文化”作为本年度的文化活动主题。并与周术槐教授一同商讨工作重点及开展形式……

在说起学派的创办初心时,殷平老师突然想起当年同陈世和老师一同商议之初心,并回忆起那日向顾久主席请示学派之名的历史小插曲,惊呼两年前恰巧正是在1月15日当天,由顾久老师确定了“贵州学派”之名。

两年来,贵州各界的文化艺术名人学者一路本着对贵州文化的不变初心,携手并进。在前辈们坚挺的意志鼓舞下,晚辈自不可惰怠。文化之源,活水不息,精神不败。贵州文化自如这方土地山河之醇,弥久精酿,愈久愈香。

祝愿山河无恙,烟火平常,文化常香。

(郭思妤)

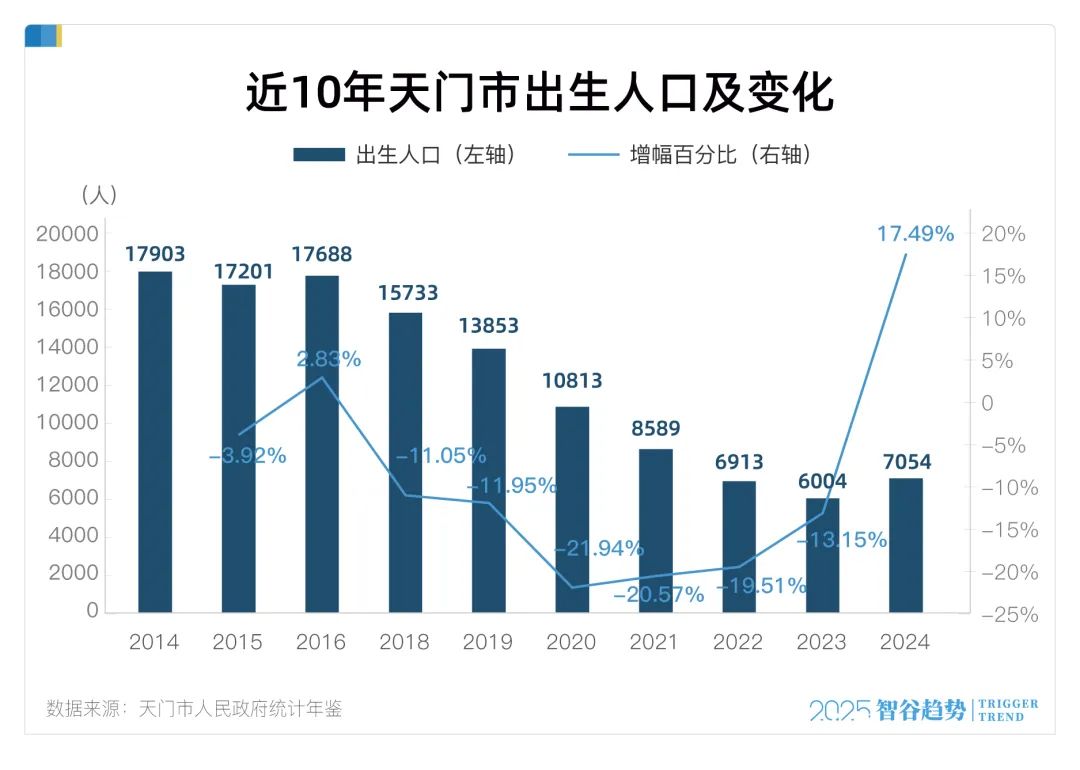

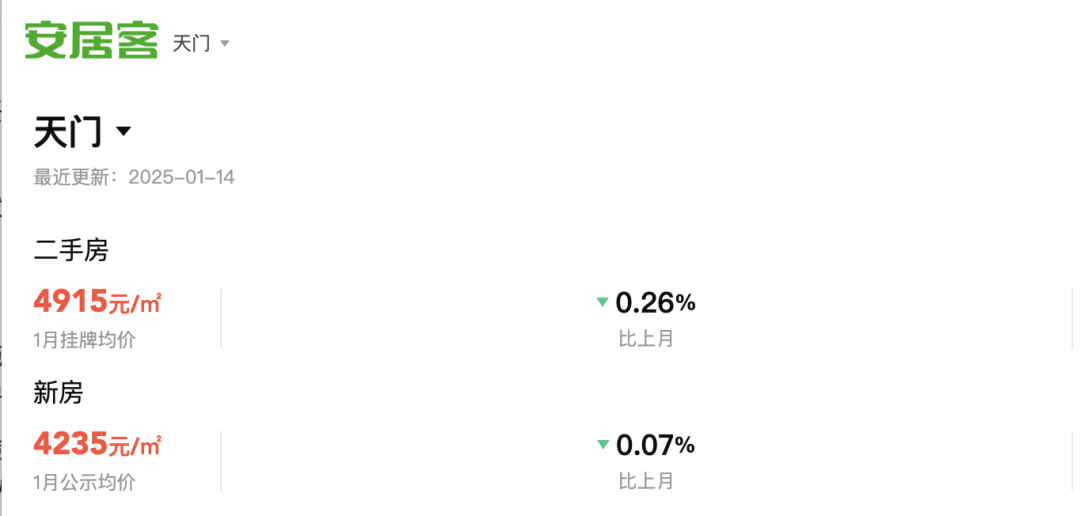

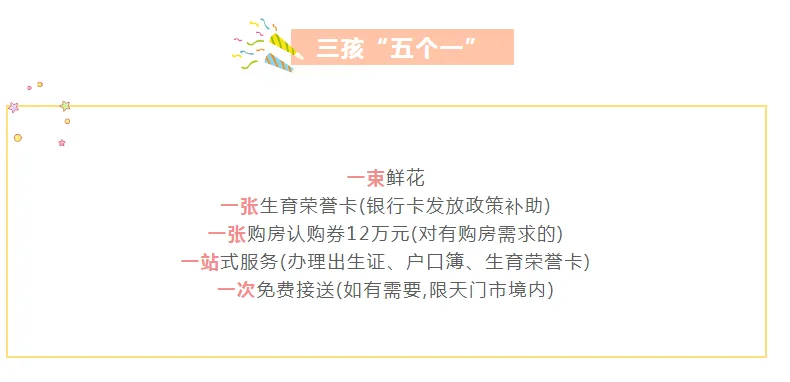

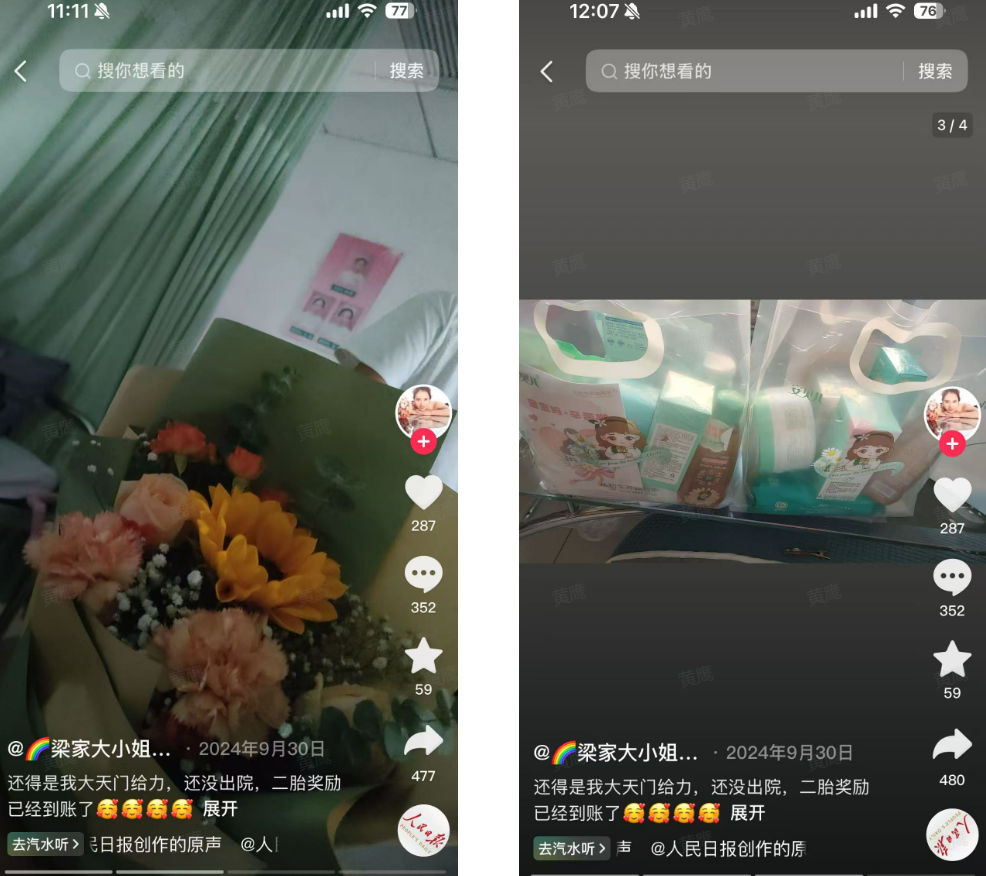

天门真的急了,也该急了!

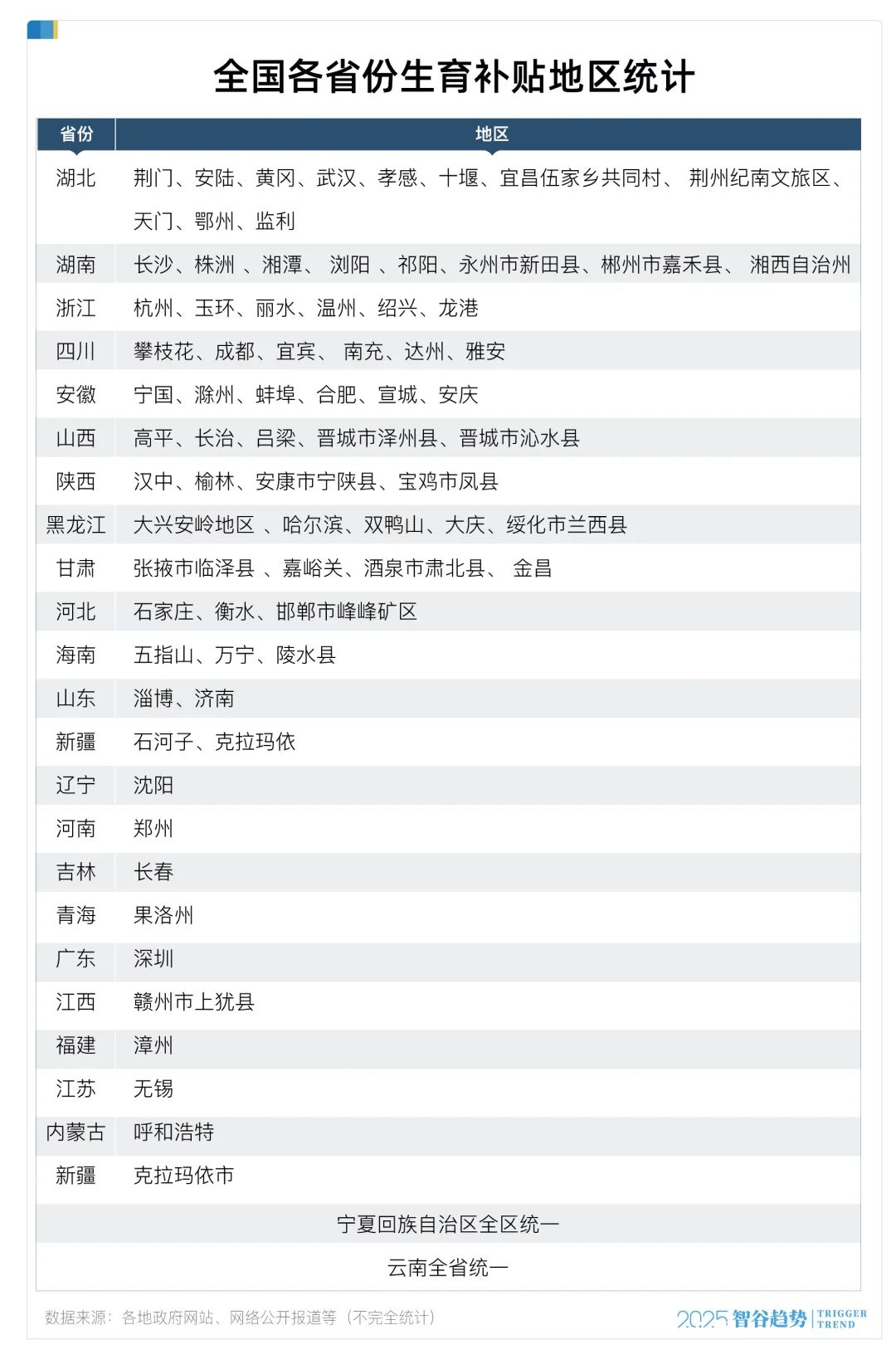

不过,在生育这件事上,天门市的经验至少表明,发钱是提高生育率最快的办法,没有之一。

1. 出生人口快速增长楼市火爆为何是天门?,长江云新闻