精华热点

精华热点

毛伟明:感谢北京大学长期以来对湖南发展的关心支持。他说:湖南与北京大学交往源远流长,尤其是自2017年签署战略合作协议以来,双方在教育、科技、人才等领域合作持续走深走实,形成了一批高质量成果,培养了一批高层次英才,打造了一批高能级平台。北京大学近3年为湖南培训教育领域人才1800多名,北京大学长沙计算与数字经济研究院承接国家重点专项33项、共建院企联合研发平台5个。

毛伟明表示:希望双方以此次签约为新契机,围绕“国之大者”“省之大计”,进一步推动创新协同走深走实、教育合作深化共进、高端人才引进培育、产业发展攀高向新,打通“应用基础研究-技术创新-产业化”通道,携手创建文化科技融合试验区,助力湖南培塑新质生产力。湖南将全力做好政策、平台、服务、要素等保障,推动省校合作迈上新台阶。

源远流长 贵州 湖南与北京大学的特殊渊源。

1918年,长沙县的杨昌济先生应蔡元培校长邀请,赴任北京大学伦理学教授。不久,杨昌济介绍毛泽东到北大图书馆工作。北大,成为青年毛泽东接受新思想启蒙、迅速朝着马克思主义方向成长的地方。

很多人熟知西南联合大学是抗战期间的一所重要学府,相较之下,国立长沙临时大学的历史却鲜为人知。

(国立长沙临时大学教学楼)

(国立长沙临时大学教学楼)

北京大学与湖南的合作由来已久。1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。9月,奉教育部令,北京大学与清华大学、南开大学南迁至湘,合组长沙临时大学,北大和清华、南开一道,曾经驻足衡山湘水,组建国立长沙临时大学,开启了一段艰苦卓绝的难忘岁月。

1974年,湘潭大学复校初期,来自北京大学、清华大学等近90所名校的622名教师,响应国家号召,奔赴湘大,扎根湘大,成为湘大最初的建设者。

迈入新发展阶段,湖南与北京大学联系更加紧密。2017年,湖南与北京大学签署战略合作协议,双方在教育、科技、人才多个方面开展了务实有效的合作,形成了一批高质量成果,培养了一批高层次英才,打造了一批高能级平台。

2017年3月11日,北京大学与湖南省人民政府战略合作协议签约仪式在英杰交流中心月光厅举行,湖南省委书记、省人大常委会主任杜家毫,省委副书记、省长许达哲,北京大学党委书记郝平、校长林建华出席。签约仪式由北京大学副校长王杰主持。

在北京大学的支持下,湘潭大学数学学科入选世界一流学科建设名单;湖南大学与北京大学联合承担了多项国家重点研发计划项目及自然科学基金项目;南华大学与北京大学在医学等领域也有密切合作。

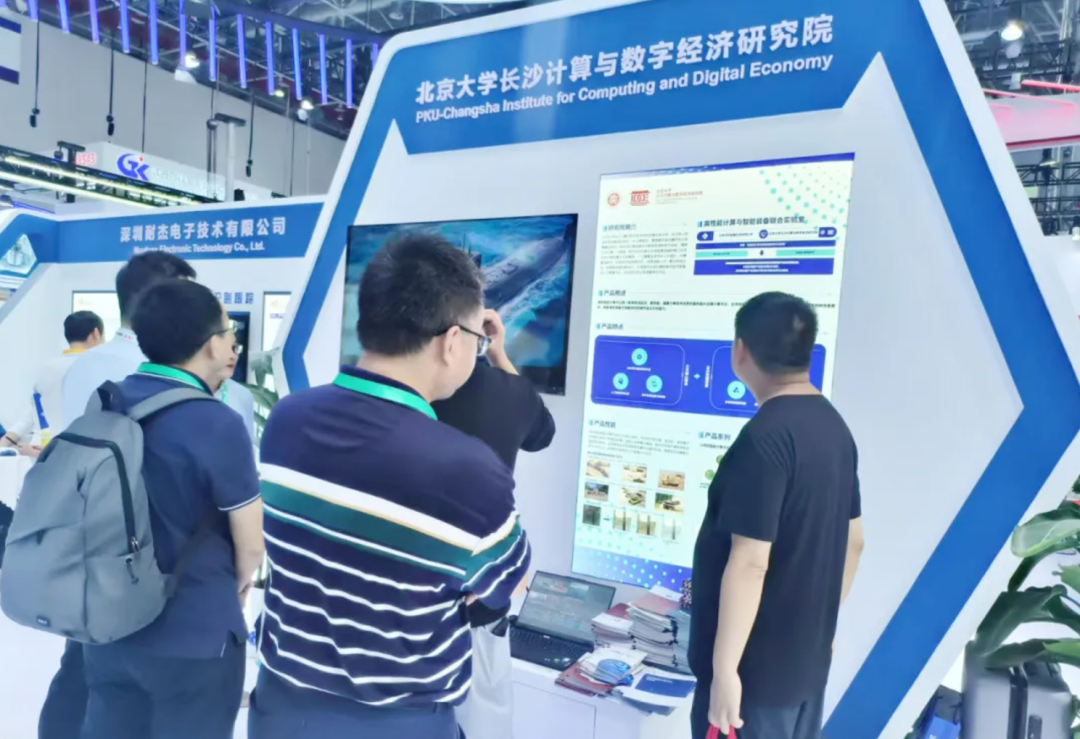

11月12日,第十五届中国国际航空航天博览会在珠海开幕。航展现场,北京大学长沙计算与数字经济研究院携手北京中科航星科技有限公司共同研发产品“鸢目智能边缘计算平台”正式亮相,成为现场观众驻足关注的焦点。

(鸢目智能边缘计算平台)

(鸢目智能边缘计算平台)

北京大学长沙计算与数字经济研究院是北京大学“牵手”长沙共同打造的高能级平台。目前,该研究院已累计承接国家重点专项33项,获授权发明专利22项,共建院企联合研发平台5个。

未来可期

教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。

山海共赴,未来可期。

随着湖南与北京大学合作的深度和广度进一步拓展,省校合作前景将愈加广阔。

北京大学与湖南人 贵州人的渊源

京师大学堂首倡者李端棻是贵州人(藉贯湖南)

北京大学的起源首倡是贵州人(籍贯湖南)。

李端棻(1833年—1907年),字苾园,生于贵州贵阳,祖籍湖南省衡州府清泉县,清朝著名的政治家、改革家、教育家。京师大学堂首倡者、戊戌变法领袖、中国近代教育之父。

京师大学堂首倡者李端棻

李端棻,贵州贵阳人,籍贯湖南,同治元年(1862年),应顺天乡试中举,次年会试中进士。历任监察御史、刑部左侍郎、仓场总督、礼部尚书。他是第一个疏请设立京师大学堂(北京大学前身),举荐康有为、梁启超、谭嗣同等人,支持戊戌变法的功臣人物。

要知道:剪断中国一千多年旧教育体制这根弦的第一人是李端棻!推动中国科举制度终结的第一人是李端棻!首先倡议创办京师大学堂(今北京大学)的第一人是李端棻!

向光绪皇帝上奏《请推广学校折》,并将此作为国家文件下发,全国推广的第一人还是李端棻。

1833年出生于贵州省贵阳市的清末礼部尚书 李端棻,在1872年出任云南学政(教育厅长)时,整顿文化教育风生水起。

1889年出任广东主考官时发现梁启超,并将自己的堂妹李蕙仙下嫁给梁启超,让二人的关系更加紧密,不仅仅是师生,郎舅,更是同生共死的亲密战友!

梁启超 12岁就高中秀才,16岁中举人,是清华大学国学院四大导师之一,而他把子女更是培养出了三位院士。粱启超一生的转折点是在16岁时,被贵州人李端棻(广东主考官)慧眼相识,托副主考王仁堪作媒,将自己20岁的堂妹李薰仙(北京老市长李朝仪之女,李端棻之叔)下嫁给梁启超,梁启超是贵州女婿。

光绪十五年(1889年),56岁的李端棻主考广东乡试,十分赏识年仅16岁的梁启超,将堂妹李惠仙许配给梁启超,后迁任刑部侍郎、工部侍郎、仓场总督。

“戊戌变法”失败后,光绪皇帝被软禁,李端棻被革职流放新疆,中道滞留甘州。光绪二十七年(1901年),赦回李端棻的故里贵阳,在贵阳家乡又创办学校,包括现在的贵阳一中、贵阳学院等。

中国“大学之父”张百熙

北京大学,学子心中的圣殿。你知道他的创始人是谁?

现在的学制——小学、中学、大学。可你知道谁改变了中国传统的私塾、书院制度,从而使中国的学制“现代化”?

张百熙,长沙县人,清末朝廷的管学大臣。

北京大学为何以12月17日作为校庆日?

因为1902年的这一天,京师大学堂举行入学典礼,宣布正式开学,第一批学生182名。

1894年甲午战争后,为了救国图存,清廷的实际掌权者慈禧太后也不得不声称要“变法维新”,并提出“兴学育才实为当今急务”,宣布逐步废除八股取士的科举制度。就在这种背景下,1901年12月,清廷派时任吏部尚书的张百熙兼任管学大臣,专门负责京师大学堂的恢复和筹建事宜。

初上任的张百熙认为,原来的京师大学堂“一切因陋就简……等于蒙学堂”,实质上仍是一所封建书院。他在向清廷的奏折中说:“大学堂应法制详尽、规模宏远……人才之出出于此,文明之系系于此。是今日再议举办大学堂、非徒整顿所能见功,实赖开拓以为要务,断非固仍旧制,敷衍外所能见效者也。”

于是,张百熙主持制定了《京师大学堂章程》,这个章程八章八十四节,对大学堂的办学纲领、科目设置、课程安排、招生办法、毕业分配、聘用教师、领导体制和教学纪律都做了详细规定。其宗旨是:“京师大学堂之设立,所以激发忠爱,开通智慧,振兴实业”以及“端正趋向、造就通才,为办学之纲领。”章程规定:大学堂分大学预科、大学专门分科和大学院三级。大学预科又分为二科,一曰政科,设经史、政治、法律、通商、理财等目;二曰艺科,设声、电、化、农、工、医、算等目。预科三年,毕业时考试合格者才升专门科。“科”相当于现代大学下面的学院;“科”的目相当于现代大学的系;大学院相当于现代大学的研究生院。当时“京师”共设7科35目。

他在丰台购买了一千余亩土地,准备把“京师”办成一所7科俱全的新型大学。同时,他还设立了速成科,分为二馆:一是仕学馆、二是师范馆,还办了医学馆、译学馆、实业馆、报馆和书局等。以后的北京师范大学、北京医科大学即由师范馆、医学馆与京师大学堂中的医学科演化而来。

经过张百熙的苦心经营,我国有了第一所有诸多现代因素的大学堂,开现代大学的先河。如此,为京师大学堂以后更名北京大学也就水到渠成了,张百熙被称为“大学之父”也就是名至实归。

毛泽东北大图书馆打零工

1918年6月下旬,在北大任教的杨昌济来信,告诉自己曾经在湖南师范大学的学生毛泽东,法国政府来中国招募工人,正是赴法勤工俭学的好机会。

8月中旬,不到25岁的毛泽东率领湖南青年20多人,第一次从长沙启程赴京。毛泽东常驻北京,一面主持湖南青年赴法留学之事,一面组织新民学会会员对国内问题进行大规模的自由研究。

但生活费是个大问题,“非找个工作不可”。要不做北大教室清洁员?擦擦黑板、打扫完卫生还可以旁听。杨昌济帮忙致信北京大学校长蔡元培,蔡校长帮他们出了个更好的主意:与其做个教室清洁员,不如在图书馆工作。遂写了张条子给北京大学图书馆馆长(主任)李大钊,“毛泽东为实行勤工俭学计划想在校内工作,请将他安排在图书馆中……”

9月底,毛泽东到了北京大学图书馆工作,主要负责登记来馆里看报的读者,每月工资八块钱,虽比不上教授几百块的工资,但当时一户贫苦人家每月的花费大约5块钱,这份工作完全解了毛泽东的燃眉之急。

找到临时工作后,为了不过分打扰老师杨昌济,也能离工作地点近一些,毛泽东与蔡和森等八名新民学会的会员,搬到了景山东面三眼井吉安所左巷7号,一个狭小的四合院。八个人挤在一间长不到一丈、宽仅八尺的小屋中,大被同眠。

此时的北大是新文化运动的中心,仍在寻找救亡图存真理的毛泽东,因此有机会接触更多学说思想。利用图书馆工作的便利条件,毛泽东大量阅读,可以更快地阅读到《新民丛报》《新青年》《每周评论》等进步刊物,也能广泛涉猎西方思潮中的先进思想,以图从中找到能够改造中国的思想理论。

李大钊任北大图书馆馆长期间,收集了许多介绍马克思主义的书籍,许多进步学生,常到图书馆向李大钊质疑、请教。正在寻找探求救国救民之路的毛泽东,勤奋好学,因工作的便利关系,获得了直接向李大钊请教学习马克思主义的条件。在北大红楼,除了马列著作,毛泽东还阅读了李大钊写的《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》《法俄革命之比较观》等宣传俄国十月革命和马克思主义的文章。他于1936年同斯诺谈话时说:“我在李大钊手下担任国立北京大学图书馆助理员的时候,曾经迅速地朝马克思主义的方向发展。我在这方面发生兴趣,陈独秀也有帮助。”

当时的北大“思想自由,兼容并包”,各类学术团体如雨后春笋,给毛泽东以极大的吸引力。除了旁听他感兴趣的课程,毛泽东报名参加了北大的新闻学研究会、哲学研究会,以及“平民教育讲演团”的活动。新闻学研究会被称为“中国报业教育之发端”,在这里,《京报》主笔邵飘萍兼任导师,介绍办报经验。邵飘萍与毛泽东因此结下深厚情谊。邵飘萍曾资助毛泽东,以解决其生活上的困难,更重要的是他在有关新闻学的理论与知识,和如何办好报纸等方面,给予毛泽东悉心指导和帮助。

三个多月后,母亲病重的消息从湖南传来,毛泽东不得不返乡,因此错过了不久之后在北京爆发的“五四运动”。回湖南后不久,毛泽东很快创办《湘江评论》,“宣传最新思潮”。第二次来北京时,是毛泽东发动驱逐军阀张敬尧的运动,他率一代表团做宣传活动。

毛泽东两次赴京。在这里,他实现了向马克思主义的转变。而这一切变化,又都与北京大学和李大钊紧紧联系在一起,成为毛泽东政治实践的重要起点,逐渐成为马克思主义者。

1950年3月17日,中共中央秘书室将毛主席为北大校徽的题字放在一信封内送给北大,并附言:“寄上毛主席为北大校徽题字,敬请收查。”

改革发展中的校长周其凤

根据北京大学官方介绍:周其凤,湖南浏阳人,1965年入北京大学化学系学习,1970年留校任教,1978年考取高分子专业研究生,1980年公派至美国麻省大学高分子科学与工程系留学,1983年获博士学位,同年5月回北京大学任教。1986年被聘为副教授,1990年聘为教授,1999年增选为中科院院士。曾任北京大学化学学院高分子科学与工程系主任、北京大学研究生院常务副院长、副教务长等职。2001年至2004年曾任国务院学位委员会办公室主任、教育部研究生工作办公室(学位管理与研究生教育司)主任、司长,国务院学位委员会委员,国务院学位委员会副秘书长等职。2004年7月至2008年11月任吉林大学校长(副部级)。2008年11月至2013年3月任北京大学党委常委、校长。主要从事高分子合成化学、液晶高分子等领域的研究。

周其凤教授曾经获得1986年北京大学教学优秀奖,1988年中国化学会高分子基础研究王葆仁奖,1988年教育部“霍英东青年教师基金”,1991年国家教委科技进步二等奖,1992年中国青年科学家提名奖,1997年国家教委、人事部“全国优秀留学回国人员”称号,1997年国家自然科学三等奖,2001年中国化学会高分子化学创新论文奖,2001年获北京大学教学成果一等奖、北京市教育教学成果一等奖等。

走,到贵州美术馆去欣赏《尋美貴州 文创作品展》

2024年12月13日(星期五)至2025/1/12 ,在贵州美术馆(贵州省贵阳市云岩区北京路168号)一楼《尋美貴州 文创作品展》开展

当天下午15:00,在贵州美术馆1号展厅,由 贵州轻工职业技术学院牵头举办的贵州省非遗传承创新与工艺美术行业产教融合共同体成立仪式在此举行《寻美贵州·文创作品展开幕式》

展览地点 贵州美术馆1号展厅暨贵州省非遗传承创新与工艺美 术行业产教融合共同体成立仪式隆重举行!

贵州轻工职业技术学院党委樊铁钢书记致辞

多彩贵州文化产业投资集团党委委员 副总经理黄远平代表徐进总经理讲话

多彩贵州文化产业投资集团党委委员 副总经理黄远平代表徐进总经理讲话

贵州民族大学 党委副书记 王林校长讲话祝贺

贵州民族大学 党委副书记 王林校长讲话祝贺

贵州省教育厅原二级巡视员 中国职教学会常务理事胡晓讲话

热烈祝贺贵州省非遗传承创新与工艺美术行业产教融合共同体正式成立!