书香深圳,冬日依然飘香。阅读经典,已成为人们日常。

应郁龙余教授之约,国务院特殊津贴专家、古典文学学者、全国优秀教师章必功教授。刚从北京回深的文字学家、简帛书法家吴巍先生,印度学总统奖获得者郁龙余教授,女法官、作家杨勤和集邮人陈健等,齐聚塘朗山下、梅林一隅,分享传统文化书香之美。

吴巍先生原本两年前就要赠送由清华大学出版社出版的《中国简帛书法大字典》给德高望重的必功先生,后因当年疫情而没有进行。今天,吴巍先生终于将《中国简帛书法大字典》赠送给必功先生。吴巍先生积40年对简牍帛书的探索、研究,花近20年时间编著完成了一套四部的《中国简帛书法大字典》。大字典按甲骨文、金文、篆书、砖文、简牍帛书排序,是古文字学家、书法家们研究中国古文字,传统书法的好帮手。

必功先生翻阅《中国简帛书法大字典》后,认为它是吴巍先生经千锤百炼的煌煌大作。

郁龙余教授赠送给必功先生的书籍为《一带一路开创人类文明新纪元》《论“构建人类命运共同体”的时代意义》《黄道婆》《燕园荔园 学脉相连》等论文集、小说、杂文等。

必功先生认为郁龙余教授是东方文学、印度文化专家、小说作家。他的作品应验了曹丕:“古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势,而身名自传于后。”应是不刊之论。郁老师的几本集子: 长篇小说,塑造英杰;杂文论文,经世致用。

郁龙余教授,深圳大学印度研究中心主任。2016年获时任印度总统慕克吉颁授的“杰出印度学一家奖”。研究方向为:印度文学、中印文学比较、中印文化关系、中国印度学、印度汉学(中国学)。出版《梵典与华章:印度作家与中国文化》《中国印度诗学比较》《中外文学交流史•中国-印度卷》《季羡林评传》《中国外国文学研究的学术历程•印度文学研究的学术历程》等专著及编著三十部。主持的国家社科基金重点项目“中国印度学研究”即将出版。特别是他用50年时光,完成了长篇历史小说《黄道婆》的创作。展现了黄道婆的勤劳、善良、学习、创造、奉献的一生。

杨勤赠送给必功先生的是她将出版的《红流三部曲》(俗称“续红楼”)一套三册《榴花纪》《桃叶渡》《凌波行》。书中内容是根据《红楼梦》第五回判词写的人物故事。《榴花纪》写的是元春、秦可卿;《桃叶渡》写了柳湘莲、妙玉、薛宝琴;《凌波行》则写了探春——她的远嫁南洋故事)。作为法官出身的杨勤,她用与人不同的视角,从法学角度来解读发生在《红楼梦》中的事件,以独特的视角完成了续写红学。

必功先生认为杨勤的三部“红”流小说《榴花记》《桃叶渡》《凌波行》,诗文敏捷,文笔流丽,借胎红楼,自铸传奇。

随后,郁龙余教授笑眯眯看着陈健,陈健连忙摆摆手说:惭愧惭愧!自己平时喜欢集邮,喜欢读书,喜欢诗词写作,从来都没有出书的念头。今天只能将自己刚刊于“人民日报客户端”的“深圳赋”和我自己用简帛书法书写的“深圳赋”转给各位老师,敬请指正!

必功先生阅后指出:古人说,登高能賦,可以为大夫。可知作赋之难。作者陈健,经纶外,诗词余事,菲菲弥章。郁龙余教授认为“各种文体中,赋最难写,各都市中,深圳赋最不易写。陈健的深圳赋,大气磅礴,深入浅出,令人一唱三叹。”吴巍先生认为陈健的简帛书法“富有秀丽之美”。

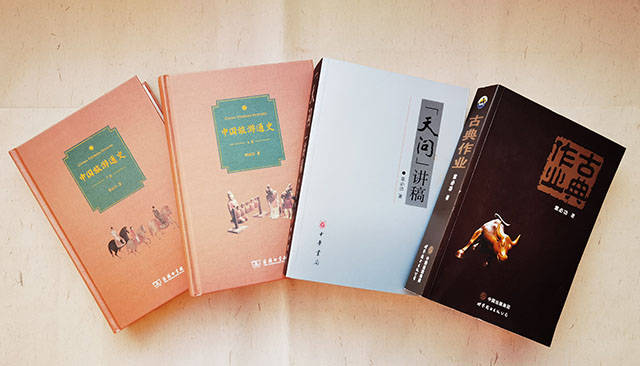

必功先生回赠的书籍是《中国旅游通史》、《古典作业》和《天问讲稿》等三部著作。

《中国旅游通史》按朝代分章节,系统叙述了中国自上古至上世纪末旅游发展在不同方面的表现及特点,格局恢弘庞大、引经据典。详细介绍了中国旅游发展的历史线索,内容涉及政治、经济、文化、历史、地理、民俗、交通、饮食、人物等。《中国旅游史》的编著,在当年是一个创新,因为国内没有这门课,更没有这种书。而陈健正在编制“中国园林”邮集,对《中国旅游史》中潜藏的极简“中国园林史”,或许可资借鉴,弥补资料的不足。

《天问讲稿》是必功先生的授课讲义,也是他研究《天问》的专著。必功先生在前人和时人研究的基础上,梳理秩序,阐明诗义,力陈己见,务求透彻。他对屈原《天问》所作的阐释,内容深入浅出,通过串讲、发挥、引申等多种形式详解《天问》,既有学术性,更有趣味性。

《古典作业》收录了必功先生30年来因教学而做的治学文章。内容涉及文学、历史、哲学、旅游、体育诸方面。拜读之余,深深感受到 《古典作业》哪是“作业”,分明是沉甸甸的思想、学术研究成果。其书中谈到“论赋体起源”,是必功先生经多方严谨考证,得出“赋”的本源应该是出于“隐语”,而国内众多方家的结论多出自于“诗经”或“楚辞”。可见必功先生独到而精辟的见解。

必功先生主要研究方向:中国古代文学、中国传统文化。学术成就:著有《文体史话》、《红楼讲稿》、《中国旅游史》、《元好问及金人诗传》、《古典作业》;译有《意识形态的时代》(英译汉);论文有《六诗探故》、《赋体起源》等。主编《华夏人文概览》、《近代岭南散文选注》等。

互赠签名著作,可见其尊重与珍贵。品味书籍,已融入寻常百姓家。浸润传统,就是传承中华文化。珍惜典籍,或许你能从中获得丰富的人生启迪。(王爱时)