精华热点

精华热点

文殊菩萨心咒:嗡ong 阿a 喇la 巴ba 札zha 那na 谛di

1.持诵文殊五字咒(文殊菩萨心咒、亦称文殊智慧咒)的主要功德,据佛经记载为:罪障消灭,获无尽辩才,所求世间,出世间事悉得成就,令众生智慧成就。

2.若善男子善女人,有能受持此陀罗尼者,即入如来一切法平等,一切文字亦皆平等,速得成就摩诃般若。才诵一遍,如持一切八万四千修多罗藏。

3.若能一心独处闲静,梵书五字轮坛,依法念诵满一月已,文殊菩萨即现其身,或于空中演说法要。是时行者得宿命智,辩才无碍,神足自在,胜愿成就,福智具足,速能皆证如来法身。但心信受,经十六生,决成正觉。

4.或于绢素如前画像,满五十万遍亦得成就,或以香泥涂舍利塔,梵写五字旋遶念诵五十万遍,曼殊室利现其人前而为说法,常得诸佛及执金刚菩萨之所护念,一切胜愿皆悉具足。

5.若人才诵一遍,如诵八万四千十二围陀藏经,若诵两遍,文殊师利普贤随逐,四众围绕加被,是慈无畏护法善神在其人前。

6.若诵一遍,能除行人一切苦难。若诵两遍,除灭亿劫生死重罪。若诵三遍三昧现前,若诵四遍,总持不忘。若诵五遍,速成无上菩提。

7.有恐怖处当须摄心,念诵此咒即得除怖。

8.若欲卧时,当诵此咒一百八遍,即得好梦,善知吉凶。

9.若人或患疟病,持此咒者,视患疟人面,持诵此咒一千八遍,其患即除。

10.若欲入阵,当取牛黄书写此咒带于身上,一切刀仗,弓箭(等)不能为害。

11.若入阵时,画文殊师利童子像,安于象马上。当于三军前,先头而行,引诸军众,彼凶愚贼自然退散。画像之法须作童子相貌,乘骑金色孔雀。

12.若有一切众生见画像者,所有四重,五逆等罪悉得消灭,常得面睹文殊圣者童子亲为教授,即得究竟解脱乃至佛果,于其中间不被三界烦恼,痴心相应。

13.是故劝念一切有情,行住坐卧当须念咒忆持不忘,时时每诵一百八遍勿令断绝,常得一切众生见者皆来归伏,恶人自当退散。

14.若能每日三时念诵各一百八遍,所作称意,所求诸愿悉得随心,一切皆得圆满具足,得大富贵,所游无障,自在恣情受诸快乐。

15.设临命终,即得圣者文殊师利童子亲现灵仪,为说大乘深妙法藏,闻法心大欢喜,即得普门三昧。得此三昧已,于烦恼生死当永隔别,即与文殊圣者及大菩萨同为眷属,位阶三地,进修不退。住文殊圣者之位,同得佛智慧,三摩地门。

16.若有比丘,比丘尼,善男子,善女人,依法受持,读诵书写修行,现世成就一切吉祥,诸事圆满,寿命长远,众人爱敬,生珍重心。

17.命终之后得生天上受乐无量,或生王宫处尊重位,受富快乐身无病苦,得宿命智薄贪恚痴,善知因果宝重佛法。虽绍贵位心无憍慢,宿因力强习读大乘,愍念一切心,无胜负心,常利有情。

18.若生于诸人中,贵豪英俊,宣言辩利,人所爱乐,寿命长远,中无灾横,所于求愿,事与心规者,无人违信。

(一)文殊的事迹

文殊师利,梵文manjusri的译音,略称文殊。新译‘曼殊室利。’汉译为妙德,义为万德圆明,皆彻性原。又译妙吉祥,因他出生时,家里出现十大吉祥瑞兆:

(一)天降甘露,(二)地涌七珍,(三)仓变金粟,(四)庭生莲花,(五)光明满室,(六)鸡生凤子,(七)马产祥麟,(八)牛生白犊,(九)猪诞龙豚,(十)六牙象现。

西元前六世纪(与释迦佛同时代)生于舍卫国。多罗聚落、婆罗门族姓中,父名梵德,从母右胁而生,身紫金色,堕地能言,如童天子,有七宝盖,随复其上,文殊具有三十二相,八十种好,与佛相同。

在《华严经入法界品》,弥勒菩萨对善财说:‘文殊大愿,非余无量百千亿那由他菩萨之所能有。其行广大,其愿无边,出生一切菩萨功德,无有休息。常为无量诸佛之母,常为无量菩萨之师,教化成就一切众生,名称普闻十方世界。在大乘佛教里,文殊是诸菩萨上首,常与普贤侍佛左右,所有的佛弟子,都把文殊当成智慧的化身,如说般若为诸佛之母,文殊为七佛之师。常见的文殊像,顶有五髻,表示五智无上无得之相。五智:法界体性智,大圆镜智,平等性智,妙观察智,成所作智。左手执莲花。花中安放《般若经》一部,表示般若一尘不染,如大火聚,四面不可触,触之即烧。右手执宝剑,表示大智,能断一切无明烦恼,喻金刚宝剑,能斩群魔。或坐莲花台,表示清净,或乘狮子或孔雀,表示威猛。

释迦牟尼佛说法四十九年中,始自华严,终于涅盘,凡是大乘法会,皆有文殊参加。在辅助释迦牟尼佛,宣传大乘佛教思想,文殊作出了巨大的贡献。《宝箧经》里记载,佛在舍卫国时,有一年,一连下了七天大雨,许多农田和住宅都被洪水所吞没,祇园有八百比丘,万余菩萨,面临著饥饿的惨状。阿难请求文殊设法予以救济,文殊使众多佛弟子都得到饱足,安心于道。说明文殊在物质方面给予释迦僧团以很大的帮助。在释迦僧团成份中,婆罗门种姓占有绝对优势,他们多数人是厌离心切,习惯于苦行,如迦叶等。对大乘法,行于世间而不为世间法所染,与外道和睦相处而不为其知见所动,虽断烦恼而不舍菩萨行,虽不住有为亦不住无为。文殊协助释迦做了大量工作,使许多声闻众回小向大,接受大乘教法。如灵山会上五百比丘,得通未得忍,以宿命智,各见过去杀父害母及诸重罪,于自心内,各各怀疑,于甚深法,不能得入,于是文殊仗剑逼佛,佛说:‘文殊住住!吾必被杀。我被害矣,谁害吾子。’于是五百比丘,自悟本心,了法如梦,皆得法忍说偈赞曰:‘文殊大智士,深达法源底,手自握利剑,逼持如来身。如剑佛亦尔,一相无二相,无相无所生,是中云何杀?’文殊用杀佛的办法,来教育五百比丘,使之悟解大乘宗义,证得法忍,堪称释迦得力的助手。又一次文殊对众生宣讲大乘空义说:‘不用见佛,不用求法。’时有二百比丘,以为错乱说,舍佛而去。文殊于中途,化作大火,比丘欲以神足飞空(跳过去),上见铁网,生大恐怖。回视祇园途径,遍布青莲。比丘即至佛所,白上所见。佛告比丘:‘内火未尽,欲度外火,无有是处。汝诸比丘,堕在见网,欲度铁网,亦无是处。……此之爱见,无所从来,亦无所至。从妄想生,无我,无我所。’二百比丘,听到佛的教导,余漏永尽,成阿罗汉。可见文殊不仅是一位深解大乘空义的智者,对神通幻术的运用,也十分熟练。二百比丘在走投无路的情况下,只得回头,心中的火气冷静下来,接受佛的教导,使他证得罗汉的果位。还有一次世尊自恣日,文殊三处过夏,违反了僧制,迦叶以长老的身份,想拿起槌子把文殊赶出去。当迦叶刚拿起槌子时,见千百亿文殊顿时出现,迦叶这时用尽一切力气,拿不起槌子。佛此时对迦叶说:‘迦叶,这么多文殊,你要摈除那一个。’迦叶顿感自惭,觉得不是文殊的对手。还有舍利弗,在释迦弟子中,也算是个佼佼者,一次文殊与他游诸佛土,有一佛土,到处都是大火弥漫,人行其中,顷刻化为灰烬,舍利弗见之惶恐万状。文殊以神力令无数莲花遍布其中,踏上而行,如履坦途。舍利弗此时在文殊面前感到矮了半截。

以上这些例子,生动地讲明了文殊和释迦在教育声闻,萌发大心上配合得十分默契,得心应手。所以《法华经安乐行品》,文殊启请末世持经之方,佛特为说曰安乐行,便于后世护持,读诵是《法华经》。文殊遵照释迦的嘱托,于佛灭度后,和阿难、弥勒在铁围山结集大乘经典,使大乘佛教赖以住世和发扬光大。近人不察论述印度佛教史,认为大乘空有二宗肇始龙树、无著,斯乃枝末之见,实际上印度大乘佛教有空有二宗的源头,佛在世时,文殊、弥勒是空有二宗佛教的杰出代表,他的思想在佛学体系中,一直享有崇高地位。

在《文殊般涅盘经》里说:佛灭后四百五十年,文殊到雪山,为五百仙人宣扬法化。最后诸有缘者悉皆得度,与五百仙人同到自己的家乡舍卫国多罗聚落于尼枸树下,结跏趺坐,入首楞严三昧,从周身毛孔,出大火光,铄金色身,成琉璃像。琉璃像内有真金像,正长六尺,坐莲华台,了了分明,五百仙人,皆入涅盘。时有八大王,将琉璃像,置金刚山顶,起塔供养。

(二)文殊的思想

第一大乘经的发起和组织者:大乘经里称文殊为‘法王子’、‘导师’。这一尊称在佛弟子中是少见的。汉地流传的一些重要的大乘经,基本上都是文殊发起的。在《华严经》里,文殊是青年的导师,他教育青年不要像舍利弗比丘等那样,整天坐在大树下面。要学习佛陀那样至高无上,修集善根,见佛闻法,学六波罗密,在学习上要永不满足。要不尽有为,不住无为,处生死海,去教化众生,行菩萨道。他引导六千青年比丘,从事利他的普贤行,向印度的南部宣传大乘佛教。在福城(孟加拉湾西岸)的大塔寺开讲《普照德界经》。这里的居民多数是龙族,文殊的传教,使龙王、龙子、龙女,归信了佛教。文殊行的历史功绩,开辟了大乘佛教的根据地。后来的龙树在这里读了许多大乘佛经,经过整理,使之流传于世。善财童子在大塔寺听了文殊的说法,发菩提心,立志学习大乘佛教的普贤行。文殊指导他求见善知识,进行参学,是入普贤行的不二门,这就是著名善财童子五十三参。在《圆觉经》里,文殊是发起人。他第一个发问,如来本起因行,为全经的开端。《维摩诘所说经》维摩诘生病,释迦牟尼派一个大型的代表团前去慰问,派谁当团长?派舍利弗等十六弟子,个个都不敢承当,都说自己曾被维摩诘呵斥过,派弥勒等大菩萨,他们也是不能堪任,都说自己挨过维摩诘的批评,最后终于派出以文殊为首的八千菩萨,五百声闻的庞大代表团,承佛委托,到毗耶离城,维摩诘宅舍,前来问候。一部《维摩诘经》,基本上是文殊和维摩诘之间的对话。《楞严经》以阿难遭到摩登伽女大幻术,摄人淫席,将毁戒体,佛派文殊前往救护,将阿难,摩登伽女二人带回佛所,佛对阿难进行教育,是为本经发起的原由。《法华经》是释迦牟尼佛在王舍城耆阇崛山,入无量义处三昧,放眉间白毫相光,照遍东方百千万亿佛前,弥勒对此不甚理解,请示文殊,以何因缘佛出此瑞相?文殊答复说:如我惟忖,今佛世尊,欲说大法,降大法雨,吹大法螺,击大法鼓,演大法义。欲令众生咸得闻知一切世间难信之法。故现斯瑞。文殊的话发起了释迦演说斯经。

一行三昧:文殊是以修一行三昧著称于世的。有一次他问佛:什么叫一行三昧?佛答:法界一相,系缘法界,是名一行三昧。一行三昧的要点,是在观察事物时,要从规律或法则的总体上著眼,不是就事论事的去分别它的差别相,如此才能居高临下,高屋建瓴。

如何修一行三昧?第一,要从善知识处,听闻般若波罗密,对事物的总相有一个深入理解,这样的人才能从事物的千差万别中,发现出带有规律性的东西。对待真理,还要做到,不退、不坏、不思议、无碍、无相。第二,要在一个安静的地方,排除种种私心杂念,收摄心猿意马,于一切事物,不产生混乱的思绪,不去追逐尘境。第三,在净化思想的基础上,系心一佛,专持名字,随佛方所,端身正向,能于一佛,念念相续。即是念中,能见过去、未来、现在诸佛,念一佛功德无量无边,亦如无量诸佛功德无二。这一不可思议佛法,等无分别,皆乘一如,成最正觉,悉具无量功德,无量辩才。如是入一行三昧,尽知恒沙诸佛法界无差别相。又有一次,佛教文殊入不思议解脱三昧。文殊回答:‘我即不思议,云何更入不思议也。’这里的不思议,是教人们不要舍本逐末,在事物的差别相上打转转。唯有据事物的总相,才能明察一切差别相。

不二法门:文殊是大乘空义的奠基人,他的大乘空义特点,是不著空不执有的‘不二法门。’‘不二’与‘无二’离空有二边的含义相同。文殊的这一思想,集中反映在《维摩经》《思益梵天所问经》里,《维摩经入不二法门品》维摩诘问法自在等三十二位菩萨,如何入不二法门,法自在等菩萨皆以二说明不二。最后维摩诘问文殊,文殊答说:‘如我意者,于一切法,无言无说,无示无识,离诸问答,是为入不二法门。’文殊答完,反问维摩诘什么是菩萨入不二法门?此时维摩诘默然无言。文殊叹曰:‘奇哉奇哉乃至无有文字语言,是真入不二法门!’引文俱见《维摩诘所问经》卷中。《思益梵天所问经·菩萨无二品》文殊认为无二是指一切法性没有二相,接著他给二与不二这两个概念,下了严格的定义,什么叫二?凡夫贪著我故,分别二耳。什么叫不二?虽种种分别为二,然实际无有二相。这里文殊清楚地指出二是分别的核心,是指著我。无我即无分别,不二的境界则坦露现前。从此出发文殊答复梵天一些重要问题。什么是修道?答不分别是法是非法,离于二相,名为修道。什么叫道?是一切法不可得,名为道。道不能令人离生死至涅盘,不离不至,名为圣道。什么叫解脱?答言不坏缚著。什么叫得度?答不住生死,不住涅盘。什么叫漏尽?答言:若有所尽,不名漏尽,知诸漏空相,名为漏尽。什么叫涅盘?涅盘无来处,无去处,不可得至。实际上文殊的不二法门,是离二边的即有而无,即无而有,亦有亦无的中道观。如善现问出世间法,文殊答曰:‘我觅世间相了不可得,子欲谁出?贪嗔痴,即平等法界,我于是中非已出离,非未出离。若出不出,则堕二见。文殊的离二边中道思想,为后来的龙树及中国佛教各宗所遵循的重要原则。

有关文殊的传说:大乘佛经的人物有两个特点,一、在时间上通三世,对一个人的研究,要从三世的角度上来考虑。二、在空间上遍十方,要将他方世界与娑婆世界结合起来探讨。对文殊的研究,亦不能离开这一原则。关于文殊的传说约有以下几种:

《首楞严三昧经》佛告迦叶:过去无量无边不可思议阿僧祇劫,于此南方,过十万国土,有国名平,地平如掌。有佛名龙树上如来,于彼国土,得无上觉,即今文殊也。这一传说,可能与《华严经入法界品》文殊去南印度龙族地区开辟大乘佛教根据地有关。《处胎经》说:‘昔为能仁师,今为佛弟子,二尊不并化,故我为菩萨。’文殊自称在过去世,他曾是释迦的老师,因为一个世界里,只能有一个法王,所以这位老师也只有权居他的弟子之下。

《央掘经》说:北方常喜国,现今有佛名欢喜藏摩尼宝积佛,即是文殊。

《悲华经》说:‘阿弥陀佛为转轮王时,第三王子,名曰王众,于宝藏佛所发菩提心,愿于来世,行菩萨道,无有期限,庄严佛刹,令三千大千世界,恒河沙等十方佛土,为一佛刹,大宝填厕,又无恶能,及诸女人,及其名字,亦无声闻、辟支佛。一生菩萨,充满其间。佛号为文殊师利。于未来世,南方世界,名曰清净无垢宝藏,成阿耨多罗三藐三菩提,号普现如来。值得注意的是文殊佛土,是一个统一的大佛国。到那时将消除一切佛国之间的差别。由菩萨上首的文殊,彼时将为诸佛之上首了。

《华严经》说:东方世界十佛刹,微尘数世界,有菩萨名金色,其佛名不动智,文殊大士,将十万菩萨,从彼而来。

《文殊般若泥洹经》说:文殊住三昧力,能于十方世界,化现诸形,教化众生,偈云:‘文殊大菩萨,不舍大悲法,变身为异道,或冠或露体,或处小儿丛,游戏于聚落。或作贫穷人,衰容为老病,及现饥寒苦,四方而求乞。令人发一施,与满一切愿。令发信心已,为说波罗密。’

《宝藏陀罗尼经》佛告金刚密迹主言:‘我灭度后,于南瞻部洲东北方,有国名文震旦,其中有山名曰五顶,文殊童子,游行居住,为诸众生,于中说法。’此五顶山,即我国山西五台县的五台山。当汉明帝时佛法初来,摄摩腾、竺法兰、以天眼通,看文殊菩萨住于此山,奏帝建寺于灵鹫峰,即今大显通寺。自此以后,五台山即为文殊道场。又《华严经》说:东北方有处清凉山:‘往昔以来,诸菩萨众,于中止住。现有菩萨,名文殊师利,与其眷属,诸菩萨众,一万人俱,常在其中,而演说法。

大历二年,莲宗四祖法照大师居住在衡州云峰寺,勤修不懈。

有一天,他在斋堂粥钵中,看见五色祥云,云内显现山寺,寺的东北方有山,山下有溪涧,溪涧的北边有石门,门内有一座寺院,扁额写上“大圣竹林寺”。

隔了不久,他又在钵中看见云中有好几座寺院,水池、阳台、楼阁及数万尊菩萨散居其中。

他以自己所看见的境界去请问善知识,有一位僧人说:“佛菩萨的变化事迹非常神奇,不宜用凡情来测度。如果依山川的形势来说,你所见到的很可能就是五台山。”

大历四年,法照大师在衡州湖东寺开创五会念佛道场。感现祥云覆盖,云中显现楼阁,阿弥陀佛及两位菩萨的身体遍满虚空。衡州城里的老百姓都焚香礼拜,过了好久,奇瑞才消失。

法照大师又遇到一位老先生,老先生告诉他说:“你曾经发愿前往金色世界,礼拜大圣,现在怎么突然不去了呢?”说完,那位老先生就不见了。

法照大师就跟数位同学,不辞遥远,朝五台山前进。大历五年四月六日,他们来到五台县佛光寺。那天傍晚四更,远远年岁奇异的光芒照著他的身体。他立即动身走了五十里路,遇到一座山,山下有溪涧,溪涧北方有一石门,看见两位自称是“善财”和“难陀”的童子,引导他到了一座寺院,扁额上题了“大圣竹林寺”五个字,跟钵里所看见的一模一样。那个地方,有庄严的金地和宝树来做陪衬。走进寺里,进了讲堂,看见文殊菩萨在西边、普贤菩萨在东边,各坐了高雅的师子座,在讲经说法,成千上万的听众围绕著他们。

法照大师上前礼拜,并且问说:“末代凡夫,去圣时远,知识狭劣,业障和尘垢特别深,佛性无法显现。在浩瀚的佛法中,不知道应该修行什么法门,最为精要呢?”

文殊菩萨回答:“你现在念佛,正是时候!各种修行法门无过念佛,供养三宝、福慧双修,这两种方法,最好也最简便。我过去劫中,也因为念佛和供养三宝,而成就一切种智。所以一切诸法,般若波罗蜜(到彼岸的智慧)、很深的禅定,甚至诸佛,都是从念佛而成就的。所以我们知道:念佛是诸法的王。”

法照大师问:“应当怎么念呢?”

文殊菩萨说:“这世界的西边,有一尊阿弥陀佛,他的愿力非常不可思议,你就当净念相继而不要间断,临命终时,决定往生极乐净土,永不退转。”

说完,文殊和普贤菩萨同时伸展金色的手臂,摩著法照大师的头顶,并且说:“你因为念佛,不久会证得无上智慧。如果有善男信女,想要疾速成佛和证得无上智慧,没有比念佛更快的了!”

法照大师欢喜礼拜,告辞圣众而还,两位童子送出寺门。一抬头,忽然失去寺院的踪影,于是他就立了一块石碑,写上处所。

四月十三日,法照大师与五十余位僧人一齐到金刚窟,虔诚地礼拜三十五佛的名号。法照大师才礼拜了十遍,忽然看见他所在的地方,现出广大庄严、清净的琉璃宫殿,文殊和普贤菩萨也都在一起。他又独自来到金刚窟,发愿亲睹文殊菩萨,当他五体投地礼拜时,看见印度僧人佛陀波利,引导他进入一座寺院,扁额写著“金刚般若寺”,到处充满奇妙的宝物,光明闪烁。

法照大师虽然经验和看见了许多灵异的事迹,可是他从未告诉别人,那年的十二月,他在华严寺的念佛道场,绝食念佛,发誓一定要往生净土。到了十二月七日的初夜,正当他在念佛时,他看见一位梵僧来到道场,并且对他说:“你所见的五台山境界,何不写下来告诸世人呢?”那位梵僧说完,就不见了。法照大师心中也感到讶异。

翌日,他又同样看见那位梵僧。法照大师说:“我不敢隐密圣道,只是恐怕引起毁谤而已!”

梵僧回答:“像文殊菩萨这么伟大的圣人示现在这山中,尚且招人毁谤,你又有什么顾虑呢?只要把所见的境界,普告世人,使见闻的人,能够发菩提心,广结善缘!”

于是法照大师回忆自己所见的境界,并且写下来流传世间。

第二天,江东的慧从法师与华严寺的许多僧侣,都跟随法照大师来到金刚窟和他建立石碑做记号的地方,瞻仰旧迹,大众悲喜不已,忽然听到典雅明亮而且节奏分明的钟声。大家非常惊讶,知道法照大师所见不虚。因此把这段经过书写在房屋的墙壁上,希望见闻的人共发殊胜的道心。

后来,并且在化竹林寺题扁额的地方,建了一座寺院,仍然以“竹林”为名。于是法照大师更加专心念佛,日夜不断。有一天,他忽然看见佛陀波利告诉他:“你的莲华已经完成,三年后莲花就开了!”

三年后,法照大师告诉大众说:“我要走了!”说完,端坐而逝。

有人说:法照大师曾经在并州创立“五会念佛”。代宗时,皇上请他入京师,教宫里的人念佛,也是有五会,所以大家都尊称他“五会法师”。(宋高僧传·乐邦文类)

如是我闻:一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘众一万人俱,及诸菩萨摩诃萨十万人俱——皆悉住于不退转地,久已供养无量诸佛,于诸佛所深种善根,成就众生净佛国土,得陀罗尼,获乐说辩,成就智慧具足功德,以自在神通游诸佛世界,放无量光明,说无尽妙法,教诸菩萨入一相门,得无所畏善降众魔,教化度脱外道邪见,若有众生乐声闻者说声闻乘,乐缘觉者说缘觉乘,乐世间者说世间乘,以布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧摄诸众生,未度者度,未脱者脱,未安者安,未泥洹者令得泥洹,究竟菩萨所行,善入诸佛法藏,如是种种功德皆悉具足,其名曰:文殊师利法王子菩萨、弥勒菩萨、普光明菩萨、不舍勇猛精进菩萨、药王菩萨、宝掌菩萨、宝印菩萨、月光菩萨、日净菩萨、大力菩萨、无量力菩萨、得勤精进菩萨、力幢相菩萨、法相菩萨、自在王菩萨——如是等菩萨摩诃萨十万人俱,并余天龙鬼神等一切大众,皆悉来集。

尔时,世尊于中夜时放大光明,青黄赤白杂玻瓈色,普照十方无量世界。一切众生触此光者,皆从卧起,见此光明,皆得法喜,咸生疑惑:“此光何来普遍世界,令诸众生得安隐乐?”作是念已,于一一光复出大光明,照耀殊特胜于前光,如是展转乃至十重。一切菩萨及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等,咸皆踊跃得未曾有,各各思念:“必是如来放此光明!我等应当疾至佛所,礼拜亲近恭敬如来。”

是时,文殊师利及诸菩萨摩诃萨众遇此光者,欢喜踊跃充遍身心,各从住处到祇洹门。尔时,舍利弗、大目揵连、富楼那弥多罗尼子、摩诃迦葉、摩诃迦旃延、摩诃俱絺罗,皆从住处到祇洹门。帝释、四天王上至阿迦尼吒天,亦睹光明叹未曾有,与其眷属赍妙天华、天香、天乐、天宝衣,一切皆悉到祇洹门。其余比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙八部,遇光欢喜皆来到门。

尔时,世尊一切种智,知诸大众悉已在门,从住处起出至门外,自铺法座结跏趺坐,告舍利弗:“汝今晨朝来门外乎?”

舍利弗白佛言:“世尊,文殊师利等菩萨摩诃萨皆悉先至。”

尔时,世尊告文殊师利:“汝于晨朝先至门乎?”

文殊师利白佛言:“如是,世尊。我于中夜见大光明十重照耀,得未曾有,心怀欢喜,踊跃无量,故来礼拜亲近如来,并欲愿闻甘露妙法。”

尔时,世尊告文殊师利:“汝今真实见如来乎?”

文殊师利白佛言:“世尊,如来法身本不可见,我为众生故来见佛。佛法身者不可思议,无相无形,不来不去,非有非无,非见非不见,如如实际不去不来,非无非有,非处非非处,非一非二,非净非垢,不生不灭。我见如来,亦复如是。”

佛告文殊师利:“汝今如是见如来乎?”

文殊师利白佛言:“世尊,我实无见,亦无见相。”

尔时,舍利弗白文殊师利:“我今不解汝之所说,云何如是见于如来?”

文殊师利答舍利弗:“大德舍利弗,我不如是见于如来。”

舍利弗白文殊师利:“如汝所说转不可解。”

文殊师利答舍利弗:“不可解者即般若波罗蜜,般若波罗蜜非是可解、非不可解。”

舍利弗白文殊师利:“汝于众生起慈悲心不?汝为众生行六波罗蜜,不复为众生入涅槃不?”

文殊师利答舍利弗:“如汝所说,我为众生起慈悲心,行六波罗蜜,入于涅槃,而众生实不可得,无相无形,不增不减。舍利弗,汝常作是念‘一一世界有恒河沙等诸佛,住世恒河沙劫,说一一法,教化度脱恒河沙众生,一一众生皆得灭度’,汝有如是念不?”

舍利弗言:“文殊师利,我常作是念。”

文殊师利答舍利弗:“如虚空无数,众生亦无数,虚空不可度,众生亦不可度。何以故?一切众生与虚空等故。”

舍利弗白文殊师利:“若一切众生与虚空等,汝何故为众生说法令得菩提?”

文殊师利答舍利弗:“菩提者实不可得,我当说何法使众生得乎?何以故?舍利弗,菩提与众生不一不二,无异无为,无名无相,实无所有。”

尔时,世尊出大人相肉髻光明,殊特希有不可称说,入文殊师利菩萨摩诃萨法王子顶,还从顶出普照大众,照大众已乃遍十方一切世界。

是时,大众触此光明,身心快乐得未曾有,皆从座起瞻仰世尊及文殊师利,咸作是念:“今日如来放此奇特微妙光明,入文殊师利法王子顶,还从顶出普照大众,照大众已乃遍十方,非无因缘必说妙法。我等但当勤修精进,乐如说行。”如是念已,各白佛言:“世尊,如来今日放此光明,非无因缘必说妙法。我等渴仰,乐如说行。”如是白已,默然而住。

尔时,文殊师利白佛言:“世尊,如来放光加我神力,此光希有,非色非相,不去不来,不动不静,非见非闻,非觉非知,一切众生无所观见,无喜无畏,无所分别。我当承佛圣旨说此光明,令诸众生入无想慧。”

尔时,佛告文殊师利:“善哉!善哉!汝善快说,吾助尔喜。”

文殊师利白佛言:“世尊,此光明者是般若波罗蜜,般若波罗蜜者是如来,如来者是一切众生。世尊,我如是修般若波罗蜜。”

尔时,佛告文殊师利言:“善男子,汝今如是说深般若波罗蜜。我今问汝,若有人问:‘汝有几众生界?’汝云何答?”

文殊师利白佛言:“世尊,若人作如是问,我当答言:‘众生界数,如如来界。’”

佛告文殊师利:“若人问:‘汝众生界广狭云何?’汝云何答?”

文殊师利白佛言:“世尊,若人作如是问,我当答言:‘如佛界广狭。’”

“文殊师利,若复问:‘汝众生界,系在何处?’当云何答?”

“世尊,我当答言:‘如如来系,众生亦尔。’”

“文殊师利,若复问:‘汝众生界,住在何处?’当云何答?”

“世尊,我当答言:‘住涅槃界。’”

佛告文殊师利:“汝如是修般若波罗蜜,般若波罗蜜有住处不?”

文殊师利白佛言:“世尊,般若波罗蜜无有住处。”

佛告文殊师利:“若般若波罗蜜无住处者,汝云何修?汝云何学?”

文殊师利白佛言:“世尊,若般若波罗蜜有住处者,我无所修,我无所学。”

佛告文殊师利:“汝修般若时,有善根增减不?”

文殊师利白佛言:“世尊,无有善根可增可减;若有增减,则非修般若波罗蜜。世尊,不为法增,不为法减,是修般若波罗蜜。不断凡夫法,不取如来法,是修般若波罗蜜。何以故?世尊,般若波罗蜜不为得法故修,不为不得法故修,不为修法故修,不为不修法故修。世尊,无得无舍,是修般若波罗蜜。何以故?不为生死过患,不为涅槃功德故。世尊,若如是修,是修般若波罗蜜,不取不受、不舍不放、不增不减、不起不灭故。世尊,若善男子、善女人作是思惟‘此法上,此法中,此法下’,非修般若波罗蜜。何以故?无上中下法故。世尊,我如是修般若波罗蜜。”

佛告文殊师利:“一切佛法非增上耶?”

文殊师利白佛言:“世尊,佛法、菩萨法、声闻、缘觉法乃至凡夫法,皆不可得。何以故?毕竟空故。毕竟空中无佛法、凡夫法,佛法、凡夫法中无毕竟空。何以故?空、不空不可得故。”

佛告文殊师利:“佛法无上不?”

文殊师利白佛言:“世尊,无有一法如微尘许名为无上。何以故?檀波罗蜜檀波罗蜜空,乃至般若波罗蜜般若波罗蜜空,十力十力空,四无所畏、十八不共法乃至萨婆若萨婆若空。空中无无上,无上中无空,空、不空毕竟不可得故。世尊,不可思议法是般若波罗蜜。”

佛告文殊师利:“汝不思惟佛法耶?”

文殊师利白佛言:“世尊,我若思惟佛法,我则见佛法无上。何以故?无生死故。世尊,五阴、十二入、十八界毕竟不可得,一切佛法亦不可得,不可得中无可得不可得故。世尊,般若波罗蜜中凡夫乃至佛,无法,无非法,我当思惟何等法乎?”

佛言:“善男子,若无思惟,汝不应说此凡夫法、此缘觉法,乃至不应说此是佛法。何以故?不可得故。”

“世尊,我实不说凡夫法乃至佛法。何以故?不修般若波罗蜜故。”

佛言:“善男子,汝亦不应作如是意:此欲界,此色界,此无色界。何以故?不可得故。”

“世尊,欲界欲界性空,乃至无色界无色界性空,空中无说,我亦无说。世尊,修般若波罗蜜,不见上,不见不上。何以故?世尊,修般若波罗蜜,不取佛法,不舍凡夫法。何以故?毕竟空中无取舍故。”

佛告文殊师利:“善哉!善哉!汝能如是说深般若波罗蜜,此是菩萨摩诃萨印。文殊师利,若善男子、善女人,非于千万佛所深种善根得闻此法,乃于无量无边佛所深种善根乃得闻此甚深般若波罗蜜不生怖畏。”

文殊师利复白佛言:“世尊,我承佛威神当更说甚深般若波罗蜜。”

佛告文殊师利:“善哉!善哉!恣听汝说。”

文殊师利白佛言:“世尊,若不得法生,是修般若波罗蜜。何以故?诸法无有生故。若不得法住,是修般若波罗蜜。何以故?诸法如实故。若不得法灭,是修般若波罗蜜。何以故?诸法寂灭故。

“世尊,若不得色,是修般若波罗蜜,乃至不得识,是修般若波罗蜜。何以故?一切诸法如幻如炎故。

“世尊,若不得眼,是修般若波罗蜜,乃至不得意,是修般若波罗蜜;若不得色,乃至不得法,不得眼界、色界、眼识界,乃至不得法界、意识界,是修般若波罗蜜;若不得欲界,是修般若波罗蜜,乃至无色界亦如是。

“世尊,若不得檀波罗蜜,是修般若波罗蜜,乃至不得般若波罗蜜,是修般若波罗蜜;若不得佛十力、四无所畏乃至十八不共法,是修般若波罗蜜。何以故?内空故,乃至无法有法空故。

“世尊,若得生、住、灭,非修般若波罗蜜;若得五阴、十二入、十八界,非修般若波罗蜜;若得欲界、色界、无色界,非修般若波罗蜜;若得檀乃至般若,若得佛十力乃至十八不共法,非修般若波罗蜜。何以故?以有得故。

“世尊,若善男子、善女人闻此甚深般若波罗蜜,不惊不疑,不怖不退,当知是人久于先佛深种善根。”

文殊师利复白佛言:“世尊,若不见垢法、净法,不见生死果,不见涅槃果,不见佛,不见菩萨,不见缘觉,不见声闻,不见凡夫,是修般若波罗蜜。何以故?一切诸法无垢无净,乃至无凡夫故。

“世尊,若见垢净乃至见凡夫,非修般若波罗蜜。世尊,若见垢法差别、净法差别,乃至见佛差别、凡夫差别,非修般若波罗蜜。何以故?般若波罗蜜无差别故。”

佛告文殊师利:“善哉!善哉!是真修行般若波罗蜜。文殊师利,汝云何供养佛?”

文殊师利白佛言:“世尊,若幻人心数灭,我则供养佛。”

佛告文殊师利:“汝不住佛法耶?”

文殊白佛:“世尊,佛无法可住,我云何住?”

佛告文殊师利:“若无法可住,谁有佛法?”

文殊白佛言:“世尊,无有有佛法者。”

佛告文殊师利:“汝今已到无所著乎?”

文殊白佛:“无著则无到,云何世尊问已到无著?”

佛告文殊:“汝住菩提不?”

文殊白佛言:“世尊,佛尚不住菩提,何况我当住菩提乎?”

佛告文殊师利:“汝何所依,作如是说?”

文殊白佛:“我无所依,作如是说。”

佛告文殊:“汝若无依,为何所说?”

文殊白佛:“如是,世尊,我无所说。何以故?一切诸法无名字故。”

尔时,长老舍利弗白佛言:“世尊,若菩萨摩诃萨闻此深般若波罗蜜,不惊疑怖畏,必定得近阿耨多罗三藐三菩提不?”

尔时,弥勒菩萨白佛言:“世尊,若诸菩萨摩诃萨闻此深法,不惊疑怖畏,得近阿耨多罗三藐三菩提不?”

尔时,有天女名无缘,白佛言:“世尊,若善男子、善女人闻此深般若波罗蜜,不惊疑怖畏,当得声闻法、缘觉法、菩萨法、佛法不?”

尔时,佛告舍利弗:“如是,如是,舍利弗,若诸菩萨摩诃萨闻此深般若波罗蜜,不惊疑怖畏,必定当得阿耨多罗三藐三菩提。是善男子、善女人,当为大施主、第一施主、胜施主、无等施主,当具足戒、忍辱、精进、禅定、智慧,当具诸功德成就相好,自不怖畏令人不怖畏,究竟般若波罗蜜,以不可得、无相、无为成就第一不可思议法故。”

佛告文殊师利:“汝何所见,何所乐,求阿耨多罗三藐三菩提?”

文殊师利白佛言:“世尊,我无见无乐故求菩提。”

佛告文殊师利:“若无见无乐,亦应无求。”

文殊师利白佛:“如是,世尊,我实无求。何以故?若有求者,是凡夫相。”

佛告文殊师利:“汝今真实不求菩提耶?”

文殊白佛:“我真实不求菩提。何以故?求菩提者,是凡夫相。”

佛告文殊师利:“汝为定求?为定不求?”

文殊白佛:“若言定求、定不求、定求不求、定非求非不求,是凡夫相。何以故?菩提无住处故。”

佛告文殊师利:“善哉!善哉!汝能如是说般若波罗蜜。汝先已于无量佛所,深种善根,久修梵行。诸菩萨摩诃萨乐深法者,应当如所说学,如所说行。”

文殊白佛:“我不于无量佛所深种善根,不久修梵行。何以故?我若种善根则一切众生亦种善根,我若修梵行则一切众生亦修梵行。”

佛告文殊师利:“汝何见何证说如是语?”

文殊白佛:“我无见无证,亦无所说。世尊,我不见凡夫,不见学,不见无学,不见非学非无学,不见故不证。”

尔时,舍利弗白文殊师利:“汝见佛不?”

文殊答舍利弗:“我尚不见声闻人,何况当见佛?何以故?以不见诸法故,谓为菩萨。”

舍利弗白文殊师利:“汝今决定不见诸法耶?”

文殊师利答舍利弗:“大德大比丘,汝止,不须复说。”

舍利弗白文殊师利:“谓为佛者是谁语言?”

文殊师利答舍利弗:“佛、非佛不可得,无有言者,无有说者。舍利弗,菩提者不可以言说,何况有佛可言可说?

“复次,大德舍利弗,汝说佛者是谁语言?此语言不合不散,不生不灭,不去不来,无有一法可与相应,无字无句。大德舍利弗,欲见佛者当如是学。”

尔时,舍利弗白佛言:“世尊,此文殊师利所说,新发意菩萨所不能解。”

文殊师利答舍利弗:“如是,如是。大德舍利弗,菩提非可解,新发意者云何当解?”

舍利弗白文殊师利:“诸佛如来不觉法界耶?”

文殊师利答舍利弗:“诸佛尚不可得,云何有佛觉法界?舍利弗,法界尚不可得,云何当有法界为诸佛所觉?舍利弗,法界者即是菩提,菩提者即是法界。何以故?诸法无界故。大德舍利弗,法界、佛境界无有差别,无差别者即是无作,无作者即是无为,无为者即是无说,无说者即无所有。”

舍利弗白文殊师利:“一切法界及佛境界,悉无所有耶?”

文殊师利答舍利弗:“无有,无不有。何以故?有及不有,一相无相,无一无二故。”

舍利弗白文殊师利:“如是学者当得菩提耶?”

文殊师利答舍利弗:“如是学无所学,不生善道,不堕恶趣,不得菩提,不入泥洹。何以故?舍利弗,般若波罗蜜毕竟空故。毕竟空中,无一,无二,无三,无四,无有去来,不可思议。大德舍利弗,若人言我得菩提道,是增上慢说。何以故?无得谓得故。如是增上慢人不堪受人信施,有信人不应供养。”

舍利弗白文殊师利:“汝何所依,作如是说?”

文殊师利答舍利弗:“我无所依,作如是说。何以故?般若波罗蜜与诸法等故,诸法无所依,以平等故。”

舍利弗白文殊师利:“汝不以智慧除断烦恼耶?”

文殊师利答舍利弗:“汝是漏尽阿罗汉不?”

舍利弗言:“不也。”

文殊师利言:“我亦不以智慧除断烦恼。”

舍利弗言:“汝何所依,作如是说不怖不畏?”

文殊师利言:“我尚不可得,当有何我而生怖畏?”

舍利弗言:“善哉!善哉!文殊师利,快说如是甚深般若波罗蜜!”

尔时,佛告文殊师利言:“善男子,有菩萨摩诃萨住菩提心求无上菩提不?”

文殊师利白佛言:“世尊,无菩萨住菩提心求无上菩提。何以故?菩提心不可得,无上菩提亦不可得。五无间罪是菩提性,无有菩萨起无间心求无间罪果,云何有菩萨住菩提心求无上菩提?菩提者,是一切诸法。何以故?色非色不可得故,乃至识非识亦不可得,眼非眼不可得乃至意非意不可得,色非色不可得乃至法非法不可得,眼界非眼界乃至法界非法界亦不可得,生非生不可得乃至老死非老死亦不可得,檀波罗蜜非檀波罗蜜不可得乃至般若波罗蜜非般若波罗蜜亦不可得,佛十力非佛十力不可得乃至十八不共法非十八不共法亦不可得,菩提心、无上菩提皆不可得。不可得中无可得、不可得。是故,世尊,无菩萨住菩提心求无上菩提者。”

佛告文殊师利:“汝意谓如来是汝师不?”

文殊师利白佛言:“我无有意谓佛是我师。何以故?世尊,我尚不可得,何况当有意谓佛是我师?”

佛告文殊师利:“汝于我有疑不?”

文殊白佛言:“世尊,我尚无决定,何况当有疑?何以故?先定后疑故。”

佛告文殊师利:“汝不定言如来生耶?”

文殊白佛:“如来若生,法界亦应生。何以故?法界、如来一相无二相,二相不可得故。”

“文殊师利,汝信诸佛如来入涅槃不?”

文殊师利言:“一切诸佛即涅槃相。涅槃相者,无入,无不入。”

佛告文殊师利:“汝言诸佛有流转不?”

文殊师利白佛言:“世尊,不流转尚不可得,何况流转当可得?”

佛告文殊师利:“如来无心,唯如来前可说此语,或漏尽阿罗汉及不退菩萨前可说此语。若余人闻此语,则不生信起惊疑。何以故?此甚深般若波罗蜜,难信难解故。”

文殊师利白佛言:“世尊,复何等人能信此甚深法?”

佛告文殊师利:“一切凡夫能信此法。何以故?如来无心,一切凡夫亦无心故。”

文殊师利白佛言:“世尊,何故作如是说法?新发意菩萨及阿罗汉咸皆有疑,愿闻解说。”

佛告文殊:“如实相、法性、法住、法位、实际中,有佛、有凡夫差别不?”

文殊白佛言:“不也,世尊。”

佛告文殊:“若无差别,何故生疑?”

文殊白佛言:“世尊,无差别中有佛、有凡夫不?”

佛言:“有。何以故?佛与凡夫无二无差别,一相无相故。”

佛告文殊:“汝信如来于一切众生中最胜不?”

文殊师利白佛言:“世尊,我信如来于一切众生中最胜。世尊,若我信如来于一切众生中最胜,则如来成不最胜。”

佛告文殊:“汝信如来成就一切不可思议法不?”

文殊师利白佛言:“世尊,我信如来成就一切不可思议法。世尊,我若信如来成就一切不可思议法,如来则成可思议。”

佛告文殊师利:“汝信一切声闻是如来所教化不?”

“世尊,我信一切声闻是如来所教化。世尊,我若信一切声闻是如来所教化,则法界成可教化。”

佛告文殊师利:“汝信如来是无上福田不?”

“世尊,我信如来是无上福田。世尊,我若信如来是无上福田,如来则非福田。”

佛告文殊师利:“汝何所依,作如是答我?”

文殊白佛言:“世尊,我无所依,作如是答。世尊,无所依中无胜无不胜、无可思议无不可思议、无教化无不教化、无福田无非福田。”

是时,以佛神力地六种震动,一万六千比丘众以无可取心得解脱,七百比丘尼众、三千优婆塞、四万优婆夷众远尘离垢得法眼净,六万亿那由他诸天远尘离垢得法眼净。

是时,长老阿难即从座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬白佛言:“世尊,何因何缘此地大动?”

尔时,佛告阿难:“此说般若波罗蜜,往古诸佛皆于此处说此法,以是因缘故,此地震动。”

尔时,长老舍利弗白佛言:“世尊,此文殊师利所说不可思议。”

尔时,世尊告文殊师利:“如舍利弗所说,此文殊师利所说不可思议。”

尔时,文殊师利白佛言:“世尊,若不可思议则不可说,若可说则可思议。不可思议者无所有,彼一切声亦不可思议,不可思议者无声。”

佛告文殊师利:“汝入不可思议定不?”

文殊师利白佛言:“不也,世尊。若我入不可思议定者,我则成可思议。世尊,心无心,我当云何入不可思议定?

“复次,世尊,我初发菩萨意,言‘我当入不可思议定’,我今无此意当入不可思议定。世尊,如初学射,先作此意‘我当射堋’;射堋成已,后作是念‘我当射皮’;射皮成已,复作是念‘我当射木’;射木成已,复作是念‘我当射铁’;射铁成已,无复前念,随其箭中,皆能彻过。我亦如是,昔初发意,求入不可思议定。我于今日,无复此意当入不可思议定。何以故?此定不可思议故。”

尔时,舍利弗白佛言:“世尊,文殊师利未应得住。何以故?离此不可思议定更有寂静定,是其所应得故。”

文殊师利白舍利弗言:“汝云何知离此不可思议定更有寂静定?大德舍利弗,若此不可思议定可得者,可离此定有寂静定。若此不可思议定不可得者,彼寂静定亦不可得。何以故?以此不可思议定不可得故,彼亦不可得。

“复次,大德舍利弗,无有众生不得此定者,一切众生皆得此定。何以故?一切诸心无心故,彼无心性即是此定,是故一切众生皆得此定。”

尔时,世尊叹文殊师利:“善哉!善哉!如汝所说是最胜义。汝于久远无量佛所,深种善根,能作是说。文殊师利,汝作是念‘我住般若波罗蜜能说此言’不?”

文殊师利白佛言:“不也,世尊。我无此念。世尊,若我有此念‘住般若波罗蜜能说此言’者,我则住可得法。世尊,我若住我相,则有是念。是故,世尊,我不作此念‘住般若波罗蜜能说此言’。”

尔时,佛告文殊师利:“谁当信汝所说?”

文殊师利白佛言:“世尊,若人不执生死及涅槃相,是人信我所说。又若人坚执有我,若人具三毒,此人不能信。何以故?见及烦恼无可灭故。”

尔时,世尊叹文殊师利:“善哉!善哉!汝能善说。”

尔时,长老摩诃迦葉白佛言:“世尊,未来世谁能信此深法?谁乐听此法?”

佛告迦葉:“即今日四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,于未来世能信此法,闻说此深般若波罗蜜,当知此法,当求此法。

“迦葉,譬如长者或长者子,已失一大宝珠,价直亿万两金,大生忧恼,今更还得,生大欢喜,忧恼悉灭。如是,迦葉,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷于未来世闻此最深般若波罗蜜经,与般若相应,闻已生喜,心得安乐,无复忧恼,亦复如是,当作是言:‘我等今日得见如来,供养如来。’所以者何?以得闻此甚深微妙六波罗蜜故。

“迦葉,譬如三十三天见波利质多罗树初生疱时,作如是念:‘此疱不久必当开敷。’如是,迦葉,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷闻此般若波罗蜜经,心生欢喜亦复如是,‘我于来世必得此法’。

“迦葉,此深般若波罗蜜如来灭后,当住不灭,处处流行。迦葉,以佛力故,未来世中,若善男子、善女人当得此深般若波罗蜜。

“迦葉,如摩尼珠师见摩尼宝,心生欢喜,不假思量即知真伪。何以故?以惯见故。如是,迦葉,若人闻此般若波罗蜜相应法,闻已欢喜生信乐心,当知此人先世已闻此般若波罗蜜,从久远劫来已曾供养诸佛。”

迦葉白佛言:“世尊,此善男子、善女人今闻此法,于未来世转复信解。”

佛告摩诃迦葉:“如是,如是,如汝所说。”

尔时,文殊师利白佛言:“世尊,此法无行无相,说此法者亦无行无相,云何世尊说有行相?”

佛告文殊师利:“善男子、善女人行相者,所谓信此法,受持此法,以无所得心故,行亦无所得,相亦无所得。

“文殊师利,若善男子、善女人乐此无所得,当听此般若波罗蜜;若善男子、善女人欲得不退转地,当听此般若波罗蜜;若善男子、善女人欲信一切诸法与法界等,当听此般若波罗蜜;若善男子、善女人欲知一切诸法,当听此般若波罗蜜;若人得信此义,当听此般若波罗蜜;若人不乐念一切诸法,当听般若波罗蜜。何以故?此般若波罗蜜不见一切诸法故。

“文殊师利,若善男子、善女人欲知一切诸法不净不秽,当听此般若波罗蜜;若善男子、善女人欲得无疑,当听此般若波罗蜜;若善男子、善女人欲慈悲遍覆一切众生,不住众生相,不与世间诤,当听此般若波罗蜜。”

尔时,文殊师利白佛言:“世尊,般若波罗蜜无我、无我所、无起无灭、无因无果、无可执持,云何听受而得功德?”

佛告文殊师利:“般若波罗蜜无作无灭,非凡夫法非圣人法,非生死法非离生死法,非涅槃法非离涅槃法,无得无失,非可思议非不可思议。若善男子、善女人如是听受,则与般若波罗蜜相应,是为功德,亦无功德。

“复次,文殊师利,若菩萨摩诃萨欲得菩萨定,欲知一切诸佛名,欲见一切诸佛世界,欲闻一切诸佛所说法,欲行诸佛法,当学此般若波罗蜜。”

尔时,文殊师利白佛言:“世尊,何故名般若波罗蜜?”

佛告文殊师利:“般若波罗蜜者,无量无边,无方无处,无去无来,无作无为,即是一切诸佛法界,故名般若波罗蜜。

“文殊师利,此般若波罗蜜是菩萨摩诃萨行处,菩萨于此处行,故名行处。何以故?以无处故。即是一切诸佛之母,一切诸佛所从生故。何以故?以无生故。是故,文殊师利,若善男子、善女人欲行菩萨行,具足诸波罗蜜,当修此般若波罗蜜;若欲得坐道场成无上菩提,当修此般若波罗蜜;若欲以大慈大悲遍覆一切众生,当修此般若波罗蜜;若欲起一切定方便,当修此般若波罗蜜;若欲得一切三摩跋提,当修此般若波罗蜜。何以故?诸三摩跋无所为故。一切诸法无出离、无出离处,若人欲随逐此语,当修般若波罗蜜;一切诸法如实不可得,若欲乐如是知,当修般若波罗蜜;一切众生为菩提故修菩提道,而实无众生,亦无菩提,若人欲信乐此法,当修般若波罗蜜。何以故?一切诸法如实与菩提等如,非众生行不舍自性,众生行无所有故。彼众生行是非行,彼非行是菩提,彼菩提是法界,若欲不著此法,当修般若波罗蜜。

“文殊师利,若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,若受持般若波罗蜜一四句偈为他人说,我说此人得不堕法,何况如实修行!当知彼善男子、善女人住佛境界。

“文殊师利,若善男子、善女人闻此甚深般若波罗蜜,不生怖畏,当知此人受佛法印。此法印者,是佛所造,是佛所贵。何以故?以此法印印无著法故。若善男子、善女人为此印所印,当知是人随菩萨乘决定不退,不堕声闻、辟支佛地。”

尔时,释提桓因及诸天子从三十三天,雨细末栴檀及细末金屑,又散郁波罗华、钵头摩华、拘物陀华、分陀利华及曼陀罗华,以供养般若波罗蜜。供养已作如是言:“我已供养无上无著最第一法,愿我来世更闻此深般若波罗蜜。若人已为此深般若波罗蜜印之所印,愿其未来复得听受,究竟成就萨婆若智。”

尔时,释提桓因白佛言:“世尊,若善男子、善女人闻此般若波罗蜜,一经于耳,我为增长佛法故,守护彼人,面百由旬不令非人得其便也。是善男子、善女人究竟当得阿耨多罗三藐三菩提,我当日日往到其所而设供养。”

尔时,佛告释提桓因:“如是,如是,憍尸迦,当知彼善男子、善女人具足佛法,必定得至阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时,文殊师利白佛言:“唯愿世尊,以威神力持此般若波罗蜜久住于世,为欲饶益诸众生故。”文殊师利说此语时,以佛神力大地六种震动。

尔时,世尊即便微笑放大光明,遍照三千大千世界,以威神力持此般若波罗蜜令久住世。

尔时,文殊师利复白佛言:“世尊,放此光明是持般若波罗蜜相。”

佛告文殊师利:“如是,如是,文殊师利,我放此光明是持般若波罗蜜相。文殊师利,汝今当知,我已持此般若波罗蜜久住于世。若有人不轻毁此法,不说其过,当知是人已为此深般若波罗蜜印之所印。是故,文殊师利,我于久远安住此印,若人已为此印所印,当知是人不为魔王之所得便。”

佛告帝释:“汝当受持读诵此经,广宣流布,使未来世诸善男子、善女人得此法印。”复告阿难:“汝亦受持读诵,广为人说。”

时,天帝释及长老阿难白佛言:“世尊,当何名此经?我等云何奉持?”

佛言:“此经名《文殊师利所说》,亦名《般若波罗蜜》,如是受持。善男子、善女人于恒沙劫,以无价宝珠布施恒河沙等众生,众生受已悉发道心,是时,施主随其所宜示教利喜,令得须陀洹果至阿罗汉果。是人所得功德,宁为多不?”

阿难白佛言:“甚多,世尊。”

佛言:“善男子,若人起一念心,信此般若波罗蜜经不诽谤者,比前功德,出过百倍、千倍、百千万亿倍,乃至算数譬喻所不能知,何况具足受持读诵为人解说!是人所得功德无量无边,诸佛如来说不能尽。何以故?能生一切诸佛萨婆若故。若虚空有尽,则此经功德尽。若法性有尽,则此经功德尽。是故,文殊师利,善男子、善女人应勤行精进守护此经,此经能灭生死一切怖畏,能摧天魔所立胜幢,能将菩萨到涅槃果,示教训导离于二乘。”

尔时,帝释及以阿难俱白佛言:“世尊,如是,如是,诚如佛言。我等当顶戴受持,广宣流布,唯愿如来不以为虑!”如是三白言:“愿不为虑!我等当顶戴受持。”

佛说此经竟,文殊师利等诸菩萨摩诃萨,舍利弗等比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉持。

据《大宝积经》一五卷的记载:大约有五百位菩萨,从用功修行中,已得到宿命智,运用这宿命智,观察自己的过去,发现多生多劫前,曾造作了极重罪业,不禁生起极大怖畏,时时刻刻忧愁恐惧,再也不能专心用功修行,亦即由于如此,不能证得无生法忍。所以修行需要心情安宁,如果稍为有点动乱不安,用功就难上路,不特初发心者如此,就是已得宿命智的菩萨亦然。

文殊菩萨发现这五百菩萨有了这种动念,照一般常情的办法,应该设法去开导他们,使他们继续如法修行,好让他们证得无生法忍。然而文殊菩萨不这么办,反而手执利剑,于大众的面前,直向佛陀那儿走去,快要到达佛的左右,竟然举起利剑,欲向佛陀刺去!以五逆罪说,文殊菩萨似乎欲犯出佛身血的大罪。其实我们不必为文殊菩萨害怕,因这正是文殊菩萨度众生的大方便。何以知之?因为这时佛陀止住文殊菩萨说:你要刺我,当然有你要刺我的理由,而我亦不怕你来刺,但是望你且慢一步,先想好刺我的善巧方法,然后再来行刺不迟,你认为怎样?

文殊菩萨经佛这样一讲,就止步在低头沉思,当他正在这样沉思时,佛陀又对文殊菩萨说:你要刺我是可以的,但必要善巧如法,否则的话,应当知道,你所得的罪,是很重大的!首先我得告诉你:世间一切诸法,都是如幻如化的,我人的生命体,亦复如幻如化的,既没有实在的我,亦没有实在的人,试问你所执剑欲杀何人?将来又会受到怎样的殃报?我老实的对你说:如有一个实在的人,你去将他杀死,才会构成你的杀害之罪,才会使你感受罪殃之报,既一切法是如幻如化的,我人之性是了不可得的,当然就无所谓杀害,亦无杀害重罪可得了!

时五百菩萨在旁听佛陀对文殊菩萨这样的开示,当下了达罪恶之性本来是空寂的,对过去所作的重罪,何必作无谓的忧悔!于是实时证得无生法忍。

本此可以证知文殊菩萨执利剑以刺佛陀,不过是其度众生所运用的善巧手段而已,并不是真的要刺于佛陀。同时我们也可知道,文殊菩萨手中所持的利剑,根本就是代表文殊菩萨所具有的不可思议的微妙智慧,不能把它当作真的利剑来看。所以五百菩萨证得无生法忍后,以偈赞叹文殊菩萨说:

文殊大智人,深达法源底,自手握利剑,驰逼如来身。

如剑佛亦尔,一相无有二,无相无所生,是中云何杀?

此中显示文殊菩萨以智能通达空性。

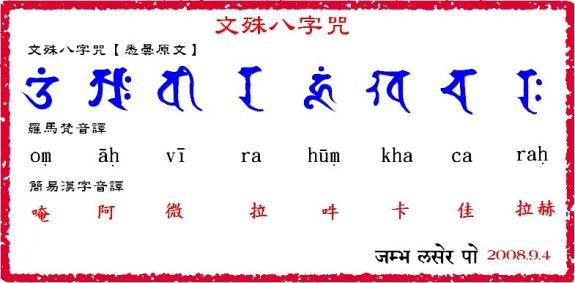

文殊师利菩萨八字大威德陀罗尼咒:唵 阿末啰吽 却浙啰

文殊八字咒来自《文殊师利宝藏陀罗尼经》,《大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经》等经书。全称“一切佛心大无畏八字真言”,也叫“八字大无畏最上秘密心真言”简称“八字秘密咒”。又称“大日如来报身真言”,“吹肉往生咒”。此咒即是文殊菩萨的微妙本心。

一、若有男子女人,发心忆诵此陀罗尼咒,念诵一遍,既能拥护自身;二遍,能护同伴;三遍即能生“大拥护”力;国王乃至住十地菩萨无能超过此陀罗尼者,何况诸小天魔、龙神鬼类恶众生等而能障碍?若诵四遍,即能拥护妻妾男女;若诵五遍,即拥护一切眷属;若诵六遍,能护一切城邑村坊;若诵七遍,能护一切众生。

二、若著衣时,咒衣服七遍,然后再穿,能除一切内外恶毒及诸灾难;若洗手、洗脸时,咒水七遍,然后再洗,能令一切众生生贵重心,所有恶人,一见汝者,悉当降服,自当敬重,日夜忆念,见即欢喜,心难舍离。

三、若人身患支节疼痛,咒温水108遍,洗浴痛处,即得除愈。

四、若每日早晨,以水一掬,咒七遍饮之,身内所有恶报,悉得消灭。

五、若能每日三时,各时念诵108遍,所作称意!所求诸愿,悉得随心,一切皆得圆满具足,得大富贵,所游无障,自在恣情,受诸快乐。

六、若能书写此咒安于宅中,其家既得大富贵,铙财常富,儿女聪明利智,辩才巧计,相貌端严具好,人所爱乐。所出言音,众人所奉,施行无违。象马畜类,悉盛成群,奴婢宝货,受用无尽;宅中灾祸,自然消灭;善神护宅,人福强盛,鬼神无娆;设有鬼神,皆是有福之鬼,皆护其人,不求人短。

七、说明:咒——指八字神咒,或八字陀罗尼。神像——文殊师利童子菩萨,骑乘金色孔雀。经中云:“见此神像者,灭四重、五逆、十恶等罪!——摘自隆藏《文殊师利宝藏陀罗尼经》

《文殊师利宝藏陀罗尼经》【功德摘要】

【咒安於宅中,得大富贵、儿女聪明、灾祸消灭、神鬼护持】

善男子此文殊师利童子八字大威德力陀罗尼。若有国王王子妃后公主。及诸宰辅并凡庶类等。能书写此咒安於宅中。其家即得大富贵饶财常富。儿女聪明利智辩才。巧计相貌端严具好。人所爱乐。所出言音。众人所奉施行无违。象马畜类悉盛成群。奴婢宝货受用无尽。宅中灾祸自然消灭。善神护宅人福强盛鬼神无嬈。设有鬼神皆是有福之鬼。皆护其人不求人短。

【过去无量百千恒河沙诸佛所说】

此八字大威德陀罗尼者。乃往过去无量百千恒河沙诸佛所说。为拥护一切行十善国王。令得如意寿命长远。福德果报无比最胜。诸方兵甲悉皆休息国土安寧。王之所愿常得增长。

【如佛现在处世无异】

此陀罗尼能大利益。怜愍一切有情诸众生故。能断诸三恶道。能为一切作法。如佛现在处世无异。

【文殊菩萨,自变八字神咒】

此是文殊师利菩萨自身。为利诸众生故。自变其身为八字咒神像。能满一切有情意乐等事。

【灭四重五逆等罪】

若人能暂闻忆念此陀罗尼者。即能灭四重五逆等罪。

【十地菩萨、一生补处菩萨,不能夺其福德】

何况常念诵者。设使一切诸天有大福德。及十地一生补处。於中二大威力人。亦不能夺其福德。所作事业不能为障持八字人福。何况餘小天人。

【见闻者,如蒙佛住世,如见文殊】

此大威德八字秘密心陀罗尼。若有闻者。如从佛口稟受此陀罗尼句义。亦如佛住世无有异耳。能与众生於黑闇中作大明灯。我今重复告汝一切大众心勿有疑。若见闻之者如佛在世。亦见文殊师利童子无有异也。能见诸佛神力不可思议。亦能作大神通变化自在。

【穷苦所逼,尽心修持,渐得成就】

金刚菩萨若男女人於此陀罗尼发心念诵者。不能广办供养。在家种种迫迮不可具依法则。但能禁其身三口四制勒三痴。如上十恶永绝其源者。即念诵此陀罗尼忆持不忘。依时随分不闕多少供养。渐渐亦得成就。

【大拥护力,十地菩萨亦不能越】

善男子若有男子女人。发心能忆诵此陀罗尼一遍者。即能拥护自身。两遍能护同伴。三遍即能大拥护国王。住十地菩萨亦不能越过此陀罗尼力者。何况诸小天魔龙神鬼类恶众生等。而能障碍。若诵四遍即能拥护妻妾男女。若诵五遍拥护一切眷属。若诵六遍能护一切城邑村坊。若诵七遍能护一切众生。

【消灾灭报,寿命长远,毒不能害,怨家起慈心】

若欲著衣之时当咒衣七遍。能除一切内外恶毒及诸灾难。若洗手面时当咒水七遍。能令一切众人生贵重心。所有诸恶人见者悉当降伏。自当敬重日夜忆念。见即欢喜心无捨离。若人患身体支节疼痛。咒暖水一百八遍。洗浴即得除愈。若每日早朝以水一掬咒七遍饮之。在身所有恶报悉得消灭。

何况无灾厄者。及诸三业者亦得除愈。并得寿命长远。若咒饮食喫者一切诸毒不能为损。若见恶人及有怨家。当须念诵此咒。所有怨家起恶心者。当自降伏。恶心即灭。慈心相向。有恐怖处当须摄心。念诵此咒即得除怖。

【诸愿悉得,富贵快乐】

若能每日三时念诵各一百八遍。所作称意所求诸愿悉得随心。一切皆得圆满具足。得大富贵所游无障。自在咨情受诸快乐。

【临终文殊来迎,同为眷属】

设临命终。即得圣者文殊师利童子亲现灵仪。为说大乘深妙法藏。闻法心大欢喜。即得普门三昧。得此三昧已。於烦恼生死当永隔别。即与文殊圣者及大菩萨同为眷属。位阶三地进修不退。住文殊圣者之位。同得佛智慧三摩地门。

【文殊加持,得闻是法,速证无上菩提】

闻此陀罗尼八字神咒并二印。受持读诵书写忆念。或能自作及劝人受持。此法决定速证阿耨多罗三藐三菩提果。善男子此陀罗尼所流布处。当知皆是文殊师利童子威力得闻此法。

【恭敬供养,获十种果报】

我灭度后法欲灭时。受时此法读诵书写尊重讚叹。种种香华涂香粖香。伞盖幢旛鐘鼓磬鐸。微妙音声歌咏讚颂。及上妙衣服恭敬供养者。当知此人现世获十种果报。何等为十。

一者、国中无有他兵怨贼侵境相嬈。

二者、不为日月五星二十八宿诸恶变怪而起灾患。

三者、国中此有恶鬼神等行诸疫疾。善神卫国万民安乐。

四者、国中无诸风火霜雹霹靂等难。

五者、国土一切人民。不为怨家而得其便。

六者、国中一切人等。不为诸魔所逼。

七者、国中人民。无诸横死者著身。

八者、不值恶王行诸虐苦。无非时风暴损苗稼。五穀熟成甘果丰足。

九者、善龙入境。及时降雨非时不雨。名华药木悉皆茂盛。天人仙类时时下现。无有旱涝不调之名。

十者、国中人民不为虎狼兕兽诸恶杂毒之所损害。

金刚菩萨善男子此八字陀罗尼秘密藏门所在之处。有人迴心一念恭敬供养者。获前十种果报。

【除一切病,一切圆满】

此大陀罗尼。威力不可说。若人常受持。能除一切病。所作诸事业。一切皆圆满。

【八字具含三部圣者之法】

三部圣者法。具含八字中。菩萨及金刚。诸天咒秘藏。皆属八字摄。过去一切佛。现 在及未 来。一切诸菩萨。修行此法门。悉证菩提果。

【功德说不能尽】

世尊言:“我今略赞此陀罗尼少分功德。我若具说。无量俱胝那庾多百千大劫说不能尽。”

此陀罗尼能大利益,怜愍一切有情诸众生故,能断诸三恶道,能为一切作法,如佛现 在处世无异。

此是文殊师利菩萨自身,为利诸众生故,自变其身为八字咒神像,能满一切有情意乐等事。

若人能暂闻忆念此陀罗尼者,即能灭四重、五逆等罪,何况常念诵者。设使一切诸天有大福德及十地一生补处,于中二大威力人,亦不能夺其福德,所作事业不能为障持八字人福,何况余小天人及无威德龙神鬼,而作障难。

若有男子、女人,发心能忆诵此陀罗尼一遍者,即能拥护自身;两遍能护同伴;三遍即能大拥护国王。住十地菩萨亦不能越过此陀罗尼力者,何况诸小天魔、龙神、鬼类恶众生等而能障碍。

若诵四遍即能拥护妻妾、男女;若诵五遍拥护一切眷属;若诵六遍能护一切城邑村坊;若诵七遍能护一切众生。

若欲着衣之时,当咒衣七遍,能除一切内外恶毒及诸灾难。

若洗手、面时,当咒水七遍,能令一切众人生贵重心。所有诸恶人见者悉当降伏,自当敬重日夜忆念,见即欢喜心无舍离。

若人患身体支节疼痛,咒暖(热)水一百八遍,洗浴即得除愈。

若每日早朝以水一掬,咒七遍饮之,在身所有恶报悉得消灭,何况无灾厄者,及诸三业者亦得除愈,并得寿命长远。

若咒饮食,吃者一切诸毒不能为损。若见恶人及有怨家,当须念诵此咒;所有怨家起恶心者,当自降伏,恶心即灭,慈心相向。

“除不正心不发大乘菩提之心。于三宝处起不善心行恶业之人。一切小法尚不成就。何况佛之大法。文殊圣者轨仪而能成就。”

"若无信恶人。假使得重宝。满于三千界。其价不可量。当奉上是宝。欲闻此法藏。秘密陀罗尼。八字真言义。亦不合为说。"

“诸天八部众。一切咸应知。勿生一念谤。于此陀罗尼。若生少分疑。一念不信者。同获如前罪。必定无有疑。”

“佛告金刚菩萨言。善男子于后末世。若有善男子女人等。诽谤是经及出粗语。云此经法非佛所说。当知是一切诸佛怨。于阿鼻地狱千劫受于大苦劫尽更生余地狱中。受诸苦恼未可穷尽。”

圣者有此八字大无畏最上秘密心真言,与佛住世而无有异。能作一切吉祥之事。此大功德,我今为汝略而宣说。若欲广陈,经无数百千那由他俱胝劫,校量功德,说不能尽。若说此印法,名为大精进,能圆满一切愿。

若能每日三时,念诵各一百八遍。所作称意,所求诸愿,悉得随心,一切皆得圆满具足,得大富贵,所游无障。自在恣情,受诸快乐。

设使一切诸天,有大福德,及十地一生补处,于中二大威力人,亦不能夺其福德,所作事业不能为障持八字人福,何况余小天人及无威德龙神鬼,而作障难。

若有比丘、比丘尼、善男子、善女人,依法受持,读诵书写修行,现世成就一切吉祥,诸事圆满,寿命长远,众人爱敬,生珍重心。”

华严三圣

即《华严经》所指华藏世界之三位圣者。

(一)毗卢遮那佛,毗卢遮那意为遍一切处。谓佛之烦恼体净,众德悉备,身土相称,遍一切处,能为色相所作依止,具无边际真实功德,是一切法平等实性;即此自性,又称法身。

(二)普贤菩萨,以其居伏道之顶,体性周遍,故称普;断道之后,邻于极圣,故称贤。

(三)文殊师利菩萨,文殊师利意为妙德。以其明见佛性,具足法身、般若、解脱三德,不可思议,故称妙德。

毗卢遮那佛理智完备,居中位;文殊菩萨主智门,立于毗卢遮那佛之左;普贤菩萨主理门,位于毗卢遮那佛之右。

具大慈心妙吉祥 三世觉母智难量

左持利剑烦恼断 右执青莲德相彰

孔雀神狮供乘驭 毒龙猛兽伏清凉

童形五髻知权现 本是如来欢喜藏

农历四月初四是文殊菩萨圣诞。文殊菩萨为佛教四大菩萨之一,以智慧为其主要表征。文殊常为无数诸佛之母,恒作无量那由他菩萨之师。其行广大,其愿无边。过去劫中,久成龙种上尊王佛,从果向因,随宜化导,显扬大乘。

菩萨释名

菩萨何故名文殊师利?

据《清凉山志》言:至人无名,名所不能名。今以无名之名,随德立称耳。文殊师利,或云曼殊室利,此云“妙德”,亦云“妙吉祥”。以万德圆明,皆彻性源,故称妙德。生有十征,见闻获益,故称妙吉祥也。十征者,菩萨诞生时现十种瑞相:

一、天降甘露;二、地涌七珍;

三、仓变金粟;四、庭生莲华;

五、光明满室;六、鸡生凤子;

七、马产祥麟;八、牛生白泽;

九、猪诞龙豚;十、六牙象现。

菩萨生缘

文殊大士,示生何地?谁氏之子?功德神用如何?

净法界身,本无出没,大悲愿力,示现受生。故《文殊般泥洹经》云:“佛告跋陀罗,此文殊师利,以大慈悲,生此国多罗聚落梵德婆罗门家。其生之时,家内屋宅,化如莲华;从母右胁而生,身紫金色。堕地能言,如天童子。有七宝盖,随覆其上。”十征如上。多罗聚落,即舍卫国,佛正在此说故。

又准《华严经》云:“东方去此界十佛刹微尘数世界,有世界名金色,其佛名不动智。文殊大士,将十万菩萨从彼而来。”据此,文殊师利则为游方大士。故知法身,一为无量,无量为一,即此即彼,非一非多,不可得而思议矣。

菩萨德相

菩萨德相,因功浩渺,果德难思,备诸藏教。今略示一二:

《华严经·入法界品》云,舍利弗告诸比丘:“汝可观察文殊师利清净之身,相好庄严,一切人天,莫能思议。汝可观察文殊师利,圆光映彻,令无量众生发欢喜心。光网庄严,灭除众生无量苦恼。”乃至云:“汝可观察文殊师利,曾供养佛,善根所流,一切树间,出庄严藏。诸世间主,雨供养云,以为供养。一切如来,将说法时,白毫相光,来照其身等。”

又弥勒菩萨告善财言:“文殊师利,所有大愿,非馀无量百千亿那由他菩萨之所能有。善男子,文殊师利童子,其行广大,其愿无边,出生一切菩萨功德,无有休息。善男子,文殊师利常为无量诸佛之母,常为无量菩萨之师。教化成就一切众生,名称普闻十方世界等。”

菩萨法要

一代时教,不共般若;一乘性宗,皆文殊大士激扬酬唱,今略述数条。

《文殊摩诃般若经》载,文殊师利白佛言:“世尊,当云何行,能速得阿耨多罗三藐三菩提?”佛言:“文殊师利,如《般若波罗蜜》所说行,能速得阿耨多罗三藐三菩提。复有一行三昧,若善男子,善女人,修是三昧者,亦速得阿耨多罗三藐三菩提。”文殊师利言:“世尊,云何名一行三昧?”

佛言:“法界一相,系缘法界,是名一行三昧。若善男子,善女人,欲入一行三昧,当先闻般若波罗蜜,如说修学,然后能入一行三昧。如法界缘,不退,不坏,不思议,无碍无相。善男子,善女人,欲入一行三昧,应处空闲,舍诸乱意。不取相貌,系心一佛,专称名字。随佛方所,端身正向。能于一佛,念念相续。即是念中,能见过去、未来、现在诸佛。何以故?念一佛功德,无量无边,亦与无量诸佛功德无二。不思议佛法,等无分别。皆乘一如,成最正觉。悉具无量功德,无量辩才。如是入一行三昧者,尽知恒沙诸佛法界无差别相。”

《文殊发愿经》云:“愿我命终时,灭除诸障碍,面见阿弥陀,往生安乐刹。生彼佛国已,成满诸大愿,阿弥陀如来,现前授我记。严净普贤行,满足文殊愿,尽未来际劫,究竟菩萨行。”

劝令善财

文殊菩萨于华严法会,以般若无分别智,示现圆宗信位,令未信者信,已信者增长,故名妙首。由信为万行万德之头首故,诚如《华严经》所云:信为道元功德母,信能长养诸善根,信能必到如来地。

菩萨又于福城东,为善财童子宣说大乘妙法,令其以十信满心发阿耨多罗三藐三菩提。劝令百城烟水,参访真善知识。善财初于胜乐国妙峰山德云比丘所,参闻念佛法门,得入圆教初住。渐次至普贤菩萨所,以十大愿王导归极乐,故知善财于第五十四参,觐见佛中之王阿弥陀佛时,方庆圆满佛果。

菩萨涅槃

涅槃者,此云灭度,亦曰圆寂。应缘既毕,敛迹复真之义。《文殊般涅槃经》云:“佛灭度后四百五十年,文殊师利菩萨,当至雪山,为五百仙人宣扬法化,令成熟已,即与诸仙飞腾虚空,至本生地(即舍卫国),尼拘树下,结跏趺坐,入首楞严三昧。三昧力故,身诸毛孔,出金色光,遍照十方,诸有缘者,悉令得度。作佛事已,有大火光,从毛孔出,鍊金色身,成琉璃像。于两臂上,有诸佛印,文相分明。琉璃像内,有真金像,正长六尺,坐莲华台,了了分明。火光灭已,此像宛然。其五百仙人,各现神变,皆入涅槃。既灭度已,八大鬼王舁琉璃像,置金刚山顶,起塔供养。”

《华严经》云:“为令众生,生欣乐故,出现于世。欲令众生,生恋慕故,示现涅槃。而菩萨身,无有出世,亦无涅槃。何以故?菩萨常住清净法界,随众生心,示涅槃故。譬如日轮,普照世间,净水器中,影无不现。普遍众处,而无来往。或一器破,便不现影,非日咎也。”是知大圣,或出或没,皆适众生。而法身湛然,曾无生灭去来之相,体既真常,用亦无间。但净我心,圣无不现。

虚云禅师(1840~1959),传法曹洞,兼嗣临济,中兴云门,匡扶法眼,延续沩仰,是以一身系五宗法脉的禅宗大德。虚云禅师一生极具传奇色彩,经历无数磨难,也经历过无数传奇(神异)事件。相传虚云禅师当年为报母恩,从普陀山三步一拜朝礼五台山过程中,曾有两次处于生死关头,得到文殊菩萨化身搭救,这件故事广为后人传颂,也记录在《虚云和尚事迹》《虚云和尚年谱》等著作中。

三步一拜朝礼五台 饥寒将死乞丐来救

老和尚是在清咸丰八年(岁次戊午十九岁)离家逃至福州鼓山涌泉寺,礼常开老人为披剃,次年依鼓山妙莲和尚圆受具戒。光阴过得真快,老和尚割爱辞亲,不觉转瞬就是二十多年。自忖道业没有成就,终日随风飘荡,心生惭愧,于是发心礼五台,以报父母劬劳之恩。清光绪八年(岁次壬午四十三岁)七月初一日,由浙江普陀法华庵起香,三步一拜,当时附香者有遍真、秋凝、山遐、觉乘四位禅人。渡海后,每日行路不多,中间曾停湖州、苏州、常州等处,四人都中途退转,老和尚独自向前拜去,至南京礼牛头融祖塔,渡江,止浦口狮子山寺过年。次年由狮子山起香,从苏北入河南省,经凤阳、毫州、昊陵、嵩山、少林寺,至洛阳白马寺,晓行夜宿,风雨晦明,如是行,如是拜,一心念菩萨圣号,苦乐饥饱,毫不萦念。

十月,至黄河铁卸渡,过光武陵,初一住店,初二渡河,泊岸,天已晚,不敢行,四无人烟,仅路旁有一摆小摊的茅棚,也没有人居住。老和尚就此歇足,趺坐而坐。夜来大雪漫漫,寒气袭人。次晨举目一望,已化为琉璃世界,雪深数尺,无路可行,过往无人,更不知去向。茅棚没有遮栏,老和尚初则枯坐念佛,饥寒交迫,继则蜷伏一角。雪愈大,寒愈甚,腹愈饥,奄奄一息,而正念不忘。一日、二日、三日,如是雪,如是寒,如是饥,渐渐入到昏迷状态。初六午后雪止,稍微看见太阳影子,但已病倒不能兴起。初七日,来一乞丐,见老和尚病卧在雪堆中,不会说话,知道是冻伤了,将雪拨开,用围棚的草烤火煮黄米粥,老和尚吃后,暖气复生,不然就会冻死雪中。老和尚请告乞丐姓名,告之曰“文吉”。

滞留破庙病重待毙 菩萨再度化身来救

清光绪十年(岁次甲申四十五岁)正月初二日,老和尚由洪福寺起拜香,抵怀庆府,城内小南海不许挂单留宿,不得已出城外宿路边。是夜,腹痛极剧烈,初四早继续拜行,晚发冷病。初五起痢疾,每日仍勉强拜行。到十三日,抵黄沙岭,山顶只一破庙,没有遮蔽,至此已不能行,歇下,不进饮食,日夜泻数十次,起动无力,又无过往行人,只有暝目待毙而已。

十五深夜,见西边墙下有人燃火,初疑心是匪徒,仔细一看,原来是文吉,心中大喜,呼“文先生”,文吉执火来照,对老和尚说:“大师父你怎么还在这里?”老和尚将经过情形一一告诉文吉。当晚文吉坐在老和尚身边,又拿来一杯水给他吃。

十六日,文吉又将老和尚身上污秽衣服予以换洗,并给药一杯。十七日,病退,食黄米粥二碗,大汗,内外轻快。十八日,病势减轻不少。

老和尚谢谢文吉说:“两次危险,都蒙先生救济,感恩不尽。”文吉说:“这是小事,不必挂齿!我看你从去腊到今,拜路不多,不知哪年可拜到。你的身体又不好,决难进行,不必定拜,朝礼也是一样。”老和尚答:“你的美意可感,但我出世不见母亲,母为生我而死,父仅得我一子,我竟背父而逃,父因我而辞官而短命,昊天罔极,耿耿此心,已经数十年了。特此发愿朝山,求菩萨加被,愿我父母脱苦、早生净土。任凭百难当前,非到圣境,死也不敢退愿。”

文吉说:“你诚孝心坚固,也算难得,我今回五台,也没有甚么急事,我愿代你负行李,伴送行程,你只管前拜,轻累许多,心不二念。”老和尚说:“倘能这样,你的功德无量,等我拜到五台,愿以此功德,一半回向父母早证菩提,一半奉送给你以酬报救助之恩,好不好?”文吉说:“不敢当,你是孝思,我是顺便,不必表谢。”文吉照应四日,病已大退。

这是文殊菩萨第二次显现,探视老和尚的心和救护老和尚的难。

后来虚云老和尚终于到达五台山,却遍寻不见自称人人都认识的“文吉”其人,后有一老僧详听经过,告知虚云:“此‘文吉’实乃文殊菩萨化身也。”自此,虚云才知是菩萨两度化身来救。