精华热点

精华热点

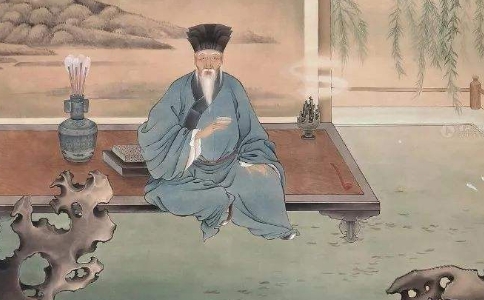

梁武帝(464~549),南北朝时南梁的皇帝,姓萧,名衍。武帝最初研究儒学,后来信奉道教,502年即皇帝位,称帝不久,就宣布舍道归佛。在位期间,对佛教非常重视,国家因而特别兴盛。因为武帝笃信佛教,所以历史上有“皇帝菩萨”的说法。

梁武帝在他的一生中,热心佛教教理的研究,不但敕请国内外僧侣译编佛教典籍,还亲自注释《涅槃经》、《大品经》、《净名经》等经的义疏达数百卷;不仅延请高僧到宫中讲学,还时常亲自升座说法。

天监十八年(519),武帝师从惠约禅师(453~535)受菩萨戒,当时,从皇太子以下有4800人一同受戒。武帝还多方礼遇僧尼,并且极力奖励佛教义学,创建了爱敬、光宅、开善、同泰等寺。

武帝信佛之后,为了表示他的虔诚,曾经在大通元年(527)、中大通元年(529)、中大同元年(546)、太清元年(547),前后四次舍身同泰寺出家,结果还是群臣奏表上书,请武帝以国家为重,回宫料理朝政,并且以一亿万钱奉赎。

武帝也屡次开设无遮大会、平等大会、盂兰盆会等法会,并推行救令,废除宰杀牲畜以行祭祀的惯例,宗庙的供奉品,一概以蔬果代替,制定断酒肉文,从武帝开始,佛教素食风气得到推广。

梁武帝在位近50年间,从齐代佛教至梁代佛教,寺院增加了800多所,僧尼增加了50000多人,内政清明,文教繁荣,是南朝佛教最鼎盛的时期之一。

在南北朝时的北周和北齐佛教很盛行。北周的开国皇帝孝闵帝宇文觉和,明帝宇文毓很虔诚地信佛,故佛教在其境内长盛不衰。道教也在这时迅速发展壮大。

明帝宇文毓死后,宇文邕继位既北周武帝。他是继北周孝闵帝、明帝之后的第三代帝王,在位十八年(公元561--578年)。

北周武帝是一位励精图治、负有远见的皇帝,沉毅有智谋,克己励精,听政不怠,能明察,少恩惠。凡是朝政大事,政令处置,都有自己的一套,不同凡响。他平时,身着布袍寝布被,无金宝饰物。他发现各宫殿如有华绮装饰的,便立即下令撤去。他的后宫,仅有嫔御十余人。武帝劳谦接下,自强不息;以治国为己任,锐意进取。他致力于校兵阅武,步行山谷,履涉勤苦,皆为一般人所不能受。每次征战,身先士卒,深得将士崇敬。他的性格果决,能断大事,有统一天下的雄心。

北周武帝认为:人民信佛,供养出家人会不专心于生产,出家人没有财产,不从事物质生产不用交税,影响国家财政收入。他就想废除佛教。于是,武帝召集群臣、名僧及道士,讨论三教的优劣。意在压低佛教的地位,定儒教为先,道教为次,佛教为后。在会上,佛、道两教斗争非常激烈。据《续高僧传▪智炫传》记载,智炫在辩论时力挫道士张宾,周武帝为道教护短,斥佛教不净,智炫答道:“道教之不净尤甚!”

北周武帝说不过和尚又恨道士不争气,干脆下诏“断佛、道二教,经像悉毁,罢沙门(僧尼)道士,并令还民。”诏令发布之后,立即实施。“融佛焚经,驱僧破塔,……宝刹伽蓝(寺庙)皆为俗宅,沙门释种(僧尼)悉作白衣(还俗为平民)。”此时蜀新州果愿寺僧僧猛,进京与周武帝论述不宜灭佛,静蔼法师亦面见周武帝论其灭佛之过,皆被逐出,宜州僧人道积,与同伴七人绝食而死,其事迹极为壮烈。

建德六年(577年)灭北齐后,接着把废除佛教的政策推广到北齐境内。武帝亲自到邺城(北齐国都,今河北临漳县西南20公里漳水边上),召僧人入殿宣布废佛令,下令在原齐国境内灭佛,寺院等“准毁之”。当时,有僧众五百余人,都在俯首听命,独慧远和尚厉声抗辩说:“陛下今恃王力,破坏三宝(佛教名词指佛、法、僧),是邪见人,阿鼻地狱(佛教名词指十八层地狱)不论贵贱,陛下安得不怖?”武帝听后大怒,眼睛直瞪着慧远说:“但令百姓得乐,朕亦不辞地狱诸苦”。慧远反驳说:“陛下以邪法化人,现种苦业,百姓当共陛下同堕地狱,何处有乐可得?”武帝不听劝告,把废佛运动在原北齐境内铺天盖地地发动起来。结果,四万多所寺庙赐给王公作宅第,一切经像尽毁于火;寺院财产,簿录入官,僧尼全部勒令还俗。

不久武帝身患恶疾,全身糜烂而死。不到三年,杨坚(隋朝开国皇帝)杀死周静帝自立为皇帝,北周亡国。

隋朝开皇十一年,大府寺丞赵文昌忽然暴死,唯独心上稍微温暖。家人不敢入殓,之后又活了。说:“我当初死时,有人领我到了阎罗王的住处。阎王问我:‘你一生来,作了什么福事?’答道:家里贫穷,无有能力可以建立功德。只有每日勤念佛经。阎王听了这些话,合掌低头,赞扬说:‘很好’。阎王就派人领我回家。命令让我从南门出去。到了门口,看见武帝在门侧的房内,被锁著三重钳锁。他叫我道:‘你是我本国的人,暂时来到这里,我要和你说话。’我立即拜见。武帝说:‘你认识我吗?’我告诉他:‘我过去当过陛下的侍卫。’武帝便说:‘你既是我过去的臣子,现在回家,替我向隋皇帝说明,我许多罪过都能辩解明白,唯独灭佛法的罪重,不能够赦免,望隋帝给我建立小小的功德。希望通过这些善事保祐,使我能够离开地狱。’我接受嘱托而走。等到走出南门,看见一个大粪坑中,有一个人的头发浮在上面,便问引路的人,答道:这是秦国大将白起,被囚禁在这里,罪恶未了。”文昌到家后才复活。就把这些事奏于皇上,皇帝命令天下的人按人丁出钱为周武帝做法事超度。设立三日的大祭,并记录下了这些事,写入隋史之中。

欧阳修是北宋年间的一个政治家,是江西吉安人。四岁的时候就死了父亲,小时候是非常贫寒的,但是勤奋好学,没有钱买笔,就用芦苇杆子在沙滩上练字,最后考取进士。他很小的时候就对韩愈很崇拜,《昌黎文集》读得很熟,所以他的文风都有点韩愈的特点。

欧阳修文章做得非常好,也是唐宋八大家之一。他不仅是作文风格追随,在思想理念上他也同样追随。他也辟佛,他写了一个论叫《本论》,他认为佛法是为中国患,危害中国已经千余年了,世间上有力量,有见识的人,都想把佛教给排挤掉,但是刚一排挤它又复兴了,很难扑灭反而越来越炽盛,那怎么办呢?

他想了个办法。他也认为佛就是夷狄——佛为夷狄之人,离中国很远。有佛的时代已经很久了。在夏商周,尧舜三代之际,佛教没有到中国来,是由于先王之道昌明,礼义之教遍满天下,所以那个时候中国的王政、王道很好,佛教就没办法进来了。

等到夏商周之后,三代衰,先王之道缺乏,礼崩乐坏以后,佛教才流到中国。佛教为害中国就是由于我们自己的礼义文化、先王之道有缺乏所导致的,所以现在就要使政治清明,礼义文化畅达,佛教就没有办法进来了,他是这么一个思想,所以欧阳修也是要辟佛的。

但是这个人晚年很有意思,也转化了。欧阳修文章作得很好,但是仕途坎坷,常常遭贬,他就开始跟禅师来往。通过跟禅师来往,他对佛教就产生了信心,所以他晚年称为“六一居士”。临终的时候,他就给他的子弟,家里的人有过一个一生的总结,说我一生是以文章名当世,但是一直都在诋毁佛教,到了衰残之年——晚年才闻到佛教的奥义,有了一点信心。

本来想开始研究修行,但是生命就快到了,所以他是人之将死其言也善,有这么一个忏悔。就鼓励他家里的子孙,汝等要勉旃,不要像我一样犯这个错误,毋蹈后悔。他这一念的忏悔,对佛教产生了信心。他临终的时候是诵《华严经》走的,诵到第八卷的时候,肃然而逝。从这个意义上来说欧阳修幡然改悔,还得到了佛法的利益了。