精华热点

精华热点 中 国 微 信 诗 歌 学 会

安 徽 分 会

(第 91期 总第 091期)

本期作者:倪雯

本期编辑:倪雯 校对:黄冬松

投稿邮箱:1793174454@qq.com

原创 倪雯 芜湖散文 2022-06-24 11:11发表于安徽

收录于合集#鸠兹文苑

用爱浇灌心灵 用美塑造生命 一位心理老师&手工艺人的花样情怀 倪 雯 初见邹睿。 她身材高挑,肤白细腻,简约的着装配上青春干练的短发越发姣美。她拎来一件与女儿合作的彩泥作品《圣诞小屋》,里面由多种精致的圣诞元素搭景,创意出一个温馨浪漫、充满童趣的欢乐之家。小木屋里还安装了五彩缤纷的灯效,星星点点,倍添节日气氛。这件作品除了小木屋是订制的,其余每一个物件都是她与11岁女儿一起动手用黏土捏造加工完成的,除了极具观赏性,还可以作为女儿的小夜灯温馨可爱,频添功用价值。

邹睿是芜湖市民间文艺家协会会员,同时她也是芜湖市第一中学的专职心理老师。职业与爱好看似“不搭”,却是她的人生“心”的选择。凭借天赋异禀,她将美与爱通过心灵抵到指尖,利用业余时间创造出各类泥塑作品,滋润心田,美化生活。“心理”与“艺术”并驾齐驱,相互交融,成为滋养她生命的血液,很难从中分出伯仲。

艺术是情感表达

与所取得的成果相比,邹睿的艺龄似乎有点儿“单薄”。从艺之前,她甚至没觉得自己有啥特长。似乎是因为女儿的出生,一种亲子需要,她才与手工艺术“相遇”。这看似不经意的“萍水相逢”,却从此迸发出浓郁芬芳的生命力。

说她是白纸一张,其实也并非如此,她的血液里承继了母亲心灵手巧的基因,会计岗位的妈妈是家庭手工编织的能手。她小时候四季所穿的衣服,基本是妈妈亲手裁剪缝制的。当时最时尚的滑雪衫、公主裙、毛线衣等,几乎都是经妈妈的手加工出来,不论样式,针线功夫都让其他人羡慕不已。这些自豪感潜移默化,深入骨髓。

身为心理老师,她清楚如何科学养育、陪伴孩子,如何做一个“60分”妈妈。女儿长到二三岁时,她开始寻找适合亲子关系的游戏。有一天,她在电视上看到了布艺教程,觉得布艺产品的柔软性适合孩子天然的依恋需要,她自己也很感兴趣,便当即投入,动手跟学。为女儿做小荷包、发卡、帽子,女儿绕膝欢腾的样子,让她幸福感爆棚。但布艺是个针线活,身边少不了剪刀、针、锥子等锋利物品,对女儿来说是很不安全的。她决定重新选择一个女儿能直接参与的新游戏。

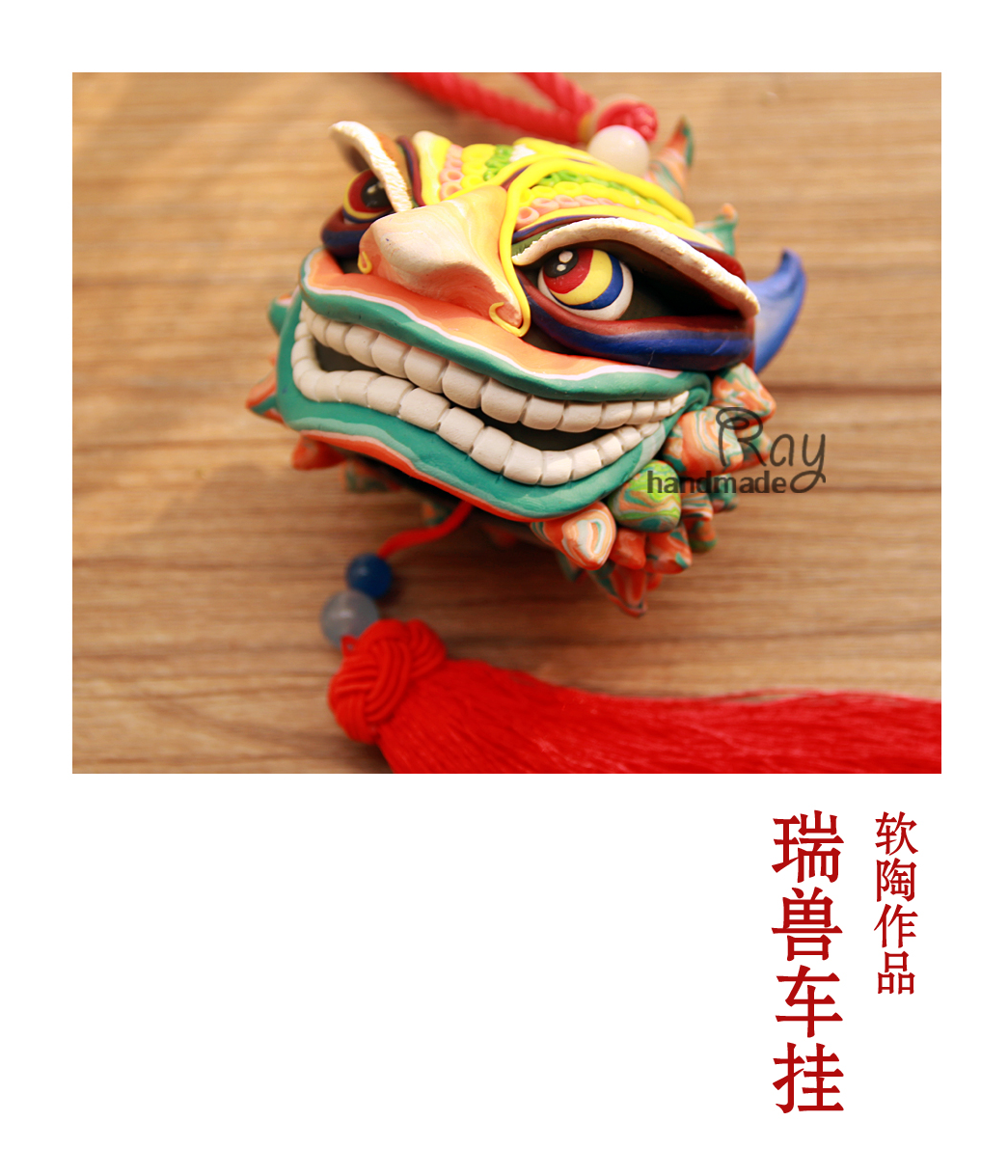

邹睿最终选择了软陶,她熟悉儿时捏泥巴的感觉与记忆。只是说,现在的泥巴更先进。这种低温塑型的彩陶,是一种聚合式黏土,自身有48种基础色以及几十种渐变色、特殊色,可以任意搭配色彩,随意捏塑,满足她天马行空的幻想。

此后家里场景由先前的针头线脑,变成了柔软的色彩斑斓的彩陶和黏土。她跟着网上找到的教程用心练习,女儿则模仿妈妈的样儿亦似捣乱亦似学习。随着这种亲子互动的美妙时光在流淌,她的手工活越来越灵巧,造型能力不断增强,作品从起步阶段的跟学、模仿,到独立设计,到原创。

天才=勤奋+汗水。经过几年的勤学苦练,基础夯实了,灵感插上翅膀,她可以自由发挥,按想象去捏塑了。

她的创作理念是将艺术的观赏性与功能性结合起来,比如用黏土做出栩栩如生的仿真花,固定在藤编包上,就是夏日里一抹动人的风情,让人爱不释手。其后的数年里,既是她的灵感暴发期,也是她的成果丰硕期。她后来参加公益活动所奉献出去的大部分作品都是这个时期的。她像一个“瘾君子”,深陷创作之境,多次体验到手工创作的心流体验。她常常被奇妙的感觉牵引着,毫不费力地进入一种忘乎所以的境界……当看到一堆彩色粘土通过她灵巧的手魔术般地变成精美的艺术品,她被莫名的激动和幸福感紧紧抓住。

有一次她想用软陶做一个民族风的手镯。经过立意、构思,然后精心准备作品中各种纹饰、花条等所需材料,一项一项做好备用,一应俱全后,她进入作品创作程序。那种气定神闲、心到手到、忘我两忘的状态会让旁观者为之动容。突然她发现花条准备不足,行云流水般的动作被迫停下。学生时代就趋于完美倾向的她,当时真是懊恼不已。花条的特殊性在于,每一个花条都是独一无二的,即使再做一个,感觉上也已经天差地别。艺术创作中,就怕这种一气呵成的感觉中断……

但凡学过心理的人也许记得这句话:事情从来都没有失败,除非你已经决定终止尝试。邹睿觉察到自己情绪,像一个旁观者,一边看着这些沮丧的情绪在内心风起云涌,一边反思:做这个手镯,初衷就是为了快乐。事已如此,索兴放手一“搏”。她选择接纳现状,以更加放松的心态,重新设计,在原来停滞的地方,不再想办法努力掩盖,而是顺其自然、顺势而为,接着做下去……

然而,正是这件自认为有“瑕疵”的作品,却使邹睿的软陶老师眼前一亮。整个作品自然灵动,充满民族风情,每个纹饰都出现得恰到好处。这个作品被她的老师收入正准备在国外出版的手工著作中,她是本书唯一被收进作品的学生。这次作品创作再次让她体验到:只要不放弃,修补的过程,就是一个再创作,收获不同美感和期待的过程。

心理学冰山理论认为,浮出水面的10%是人的意识部分,更多有待于开发的能力在沉睡。2019年,疫情暴发。学校停课三四个月,有了大把时间。她觉得大好时光不能虚度,于是做出“疯狂”之举,一口气报了漫画、彩铅、水彩三门网课来学习、自我提升。

艺术是触类旁通的。但正常学习程序来说,一般是先易后难,先从纸上、平面开始,等有了基础之后,再学习立体、塑型。她正好反过来,直接是从彩陶、塑型开始学习,且功底扎实,所以,对于平面画的线条、造型、彩色等可谓驾轻就熟。一旦掌握了方法与技巧,她的作品即在最短时间里走向裂变,走向成熟。这种成功的体验,更加激发她的创作情感,使得佳作不断涌现 ,以至于授课老师看到她后期的作品时,不相信她是初学者,甚至她学校的同事看到她的作品后惊叹不已:你可以去教美术课了。

她如此执着、沉浸于艺术,若像她自诩的——没什么爱好的话,还是委屈了她。学生时代,邹睿喜欢看漫画,也想过要学习漫画。有一次,她向母亲提出:我想学画画。当即遭到母亲的否决。在那个年代,家长都期待自己的孩子能考上一所理想大学,何况,邹睿的成绩一直名列前茅,所以艺术种子还没萌发就被扼杀在摇篮。多年后,一位从事艺术教育的同学遗憾地对她说:以你的天分,如果当年走艺考,说不定能考清华美院呢……她笑着回答:也许吧。她相信自己的学习力。

即使如此,那又有什么关系呢?人生本来就有无限可能。她从来没有过后悔,没有过遗憾。因为,她为她的每一次选择尽力而为,并获得了自己想要的结果。

邹睿老师涉猎广泛,手工艺术诸如针织、刺绣、印染……样样拿得起来,佳作倍多,可谓全能型手工艺家。曾有朋友好奇:你咋学啥会啥像啥?兴趣是最好的老师,其次是坚持,最重要的是一颗热爱的种子,在丰沃的心灵营养中受到滋养,生根、发芽、茁壮成长……

心理学是内心选择

2000年安师大刚刚开设心理专业,这在当时算是冷门。

2001年,作为理科生的她,报考了安师大心理专业,成为安师大心理系第二届学生。

从小到大,她是学霸级优等生,尤其是英语与化学,但填报志愿时,她却将父母期盼的热门专业放到后面。其时,她对心理学的了解并不是很清晰,仿佛随性,看到了“心理学”就这么决定了。

采访挖掘中,她认为自己好像有些心理学“底子”。

大约从小学三四年级开始,她仿佛忽然间长大了,不再与同学打闹,觉得那些行为很幼稚,更愿意在书本里找乐趣。妈妈买的几本童话书,都被她翻烂了,甚至可以倒背如流。对知识的渴望,让她趁着放假,跑到姑姑家,央求上高中的表哥给她找书看。聪明的表哥用“扫楼”的方法,挨家挨户为她借来图书、杂志、漫画、报纸等,五花八门。

印象最深的是学生时代,特别在高中阶段,同学们遇到什么烦心事都愿意找她倾诉,甚至一些非常隐私的话题,对她也毫不保留。她不知道,自己凭啥会成为同学们最信赖的人,成为同学们的倾诉对象。以至于上大学后,一位曾经的同学念念不忘向她表达感谢,说正是当年得到她的安慰方度过了难熬的时期。

应该说,这与她的人格特点有关,且信任感也是心理工作者的首要条件。

她敏感、内秀。这得益于她的多个层面,有来自性格,有来自知识面,还有一个重要的基础则来自家庭养育方式。她的父母是那个时代特别敬业的单位职工,根本没有精力“盯”着她成长,尽管她是独生女。她在“放养”状态下自由自在,自我培养,小鬼当家可做任何想做的事。但内敛的性格,让她自由又自律。孤单的时候,她宁愿独自去书的海洋探索精神世界。她超出了同龄人的心智,也为她的人生成长奠定了良好的人格基础。

现在,她所在的学校有四千多名学生,只有2名专职心理老师。她不但有课业的压力,还有大量的学生心理咨询,特别在考试前后会出现咨询的小高峰。但是,比较之下,她更喜欢或者说更愿意给学生上课。她始终认为心理教育可防患于未然。特别是在咨询师力量不充裕的情况下,心理普及教育比一对一做个案咨询来得更广泛,更实用。

课堂上她融合了自已的人生体会,以及她的教育思想,为学生建筑了一道心理安全的防护墙,使孩子们在遇到困境时能打开自我修复功能键,及时调整身心,从而尽快走出负性情绪阴影。她自豪地说,她的学生对于心理求助的态度以及心理灵活度,比校外学生显得更为坦然、理性和从容。

学校都有各类学生社团,她同时担任了本校的手工社、美食社和心理社三个社团的指导教师。她指导的这些社团活动,本身既是艺术创作的一种形式,也是心理治疗的一种表达。

构建“心理+亲子手工”课堂

人的发展从整体来说,是一种动态的平衡过程,是身心灵的协同发展。仅从学生的发展来说,思想、文化、身体、心理等素质要全面发展。但中国教育这些年,更倾向于文化知识教育,偏考分、升学率,而对学生的思想、身体、心理成长重视不足,使教育走了很多弯路,学生心理问题成为社会性问题,引发全民反思。

当前,国家出台“双减”政策,及时纠正教育理念的缺陷,旨在充分发挥学生潜能,归还教育追求的本质所在。

心理健康教育被提到了重要位置,邹睿感到肩上担子沉甸甸的。

如何更好地发挥自己的作用?她在认真思考。

每个孩子都是独一无二的存在,教育需要尊重孩子天性,扬长避短,发展孩子的潜能和创造力。孩子的成长成才,首先来自于家庭的教养。虽然学生“双减”了,但家长似乎更焦虑,“抢夺”资源的心态并没有随着政策一道放下来。有的家长恨不能别人家的孩子“停下来”,自己的孩子“快快跑”。思想的转变或者说政策适应还需要一个过程,短时间内,这种不平衡很难彻底打破。如何最大程度地服务于学生、服务于家长?如何更快更好地为学生、家长构建一个内外和谐统一的成长环境?

答案已在她心中。

那就是,将学生的心理课堂与校外的亲子手工课堂紧密结合,构建“心理+亲子手工”课堂,让“学生+家长”共同成长,这是一项任重道远,意义深远的公益事业。

她说过:只要她愿意,只要她想做,就一定能做到!

这是她的信条。

民间公益使者

邹睿是心理老师,也是手工艺术家。采访她采用“散点透视”:“线头”很多,却又浑然一体、不可分割,有些甚至让人恍惚。工作中,她严谨自律、以身作则;艺术创作时,她随性自在、潇洒灵动……亦或,是来自潜意识的自我补偿了。

她是最早在中学校园开设手工社团的人。她辅导的手工社团积极参加芜湖市优秀社团创意展演并荣获一等奖。

她积极参与传统文化进社区进校园活动,无私奉献自己数百件手工艺术作品。

她曾主动前往芜湖市儿童福利院,与残障的孩子们在一起,教孩子们烘焙、做泥塑、画画、拼图……借由艺术性表达治疗,给孩子们增添了乐趣,孩子们在手工劳作中体验到生活的意义。每次,当她满头是汗地拎着大包小包的手工材料赶来时,孩子们兴奋地拥向邹老师,亲密无间。

她先后受邀于镜湖区文化馆、芜湖市老年大学、芜湖市妇联等机构,为不同年龄的学员,送去布艺、泥塑、针织等系列课程。同时,她还将学员们创作的布艺、针织作品集中在一起,组织参加芜湖市婆婆妈妈手工展活动。

她与手工爱好者创建了手工公众号,意外收获到来自不同企业发出的近百场亲子手工课的邀请。

近期,她与来自全国的十多名手工艺创作者,联手创作了一部以花卉为媒介、展示中国传统24节气的大型手工图书。她分担了小暑、大暑两个节气、6种花样的图案构思、造型、搭景,画面内容全部需要实景制作。

作为手工艺术家,才艺,从青春萌动,到30岁拾起……

作为心理教师,把握人生每个当下,然后摇曳理想,枝繁叶茂,收放自如。

作者简介

倪雯,安徽巢湖人。国家二级心理咨询师,安徽省心理协会会员、芜湖市心理协会会员。现为芜湖市“平安芜家”婚姻家庭咨询服务站心理咨询师、芜湖市心怡心理健康服务中心心理咨询师。曾为多家媒体的编辑、记者,系中国微信诗歌学会安徽分会发起人。与友人合作创办过公开发行的报纸,有新闻作品、诗歌作品获过奖。

END

中国微信诗歌学会安徽分会

顾问: 王寒山 朱鹤年 孤城 李商雨 老巢

会长: 黄 平

执行会长:倪雯

副会长:孙启泉 李劲松 方华 纪良发 苏东山(常务)

秘书长:倪 雯

编辑部 主任:黄冬松

编辑部 副主任:苏东山 朱先贵

外联部 部长:李远波

外联部 副部长:张承斌 端琼

投稿邮箱:1793174454@qq.com