精华热点

精华热点 我的济南二中情怀(三)

(鲁安故乡泉城忆旧之八十六)

文:鲁安 图:莲君

(压题片: 泉水河畔的古槐, 照片由金霖提供)

母校百年华诞, 桃李天下杏坛;

二中八中相依, 古槐泉水河畔.

拙作《我的济南二中情怀》在头条刊发之后, 有一位热心的读者海天一色, 曾留言表示, “济南泺源大街修建前, 济南二中和八中斜对门, 记忆犹新.” 这位读友说得完全正确, 正如留言者的笔名, 六十多年前, 母校济南二中和八中相邻相依 , 真可谓是“海天一色”了.

(2014年4月20日济南二中26级9班部分同学合影, 坐者是宋加庚老师, 济南大学退休教授, 照片由围屏学友提供)

我也一直存有困惑. 这个事情其实我想了很多年, 也在试图寻找答案, 为何在这样繁华, 商业忙碌的正觉寺街上, 有两所性质相差无几的学校呢? 两者都有着较长的历史, 都设有高初中部, 我相信两所学校之间, 一定有必然的相互依存的关系. 只是苦于没有资料证实而已.

读友的留言进一步激起了我去寻找答案.

(图2 鹤发童颜的仝老师)

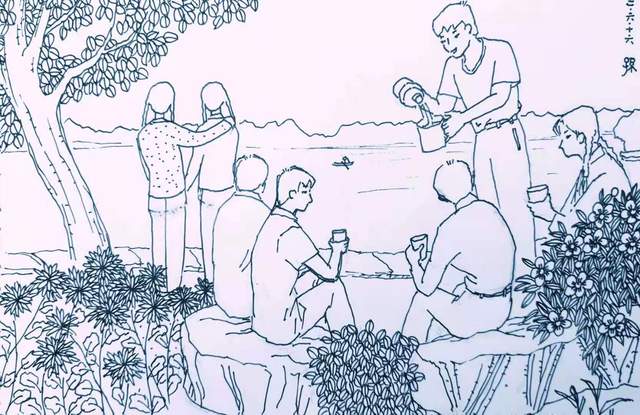

在地理位置上看, 在正觉寺街中段的路南, 为济南二中大门, 路北, 则是八中大门, 八中和二中斜对门. 济南八中校门面对的, 正是二中大操场北头大礼堂高高的后墙. 从地势上看, 南高北低, 也符合济南整个地形的变化趋势; 而八中的很多古色古香庙宇式的建筑和硕壮的古槐, 更增加了神秘的色彩. 八中校园的北侧, 是后营坊街, 这条街巷, 严格说来, 是紧靠着古城墙下, 由趵突泉和黑虎泉, 两泉流水汇成的泉水河, 因此把济南八中视为泉水河畔的校园, 应该是恰如其分的.

那么济南二中和八中究竟有什么样的历史渊源呢?

很多老邻居和小伙伴, 都是济南二中和八中的毕业生.

在南圩子墙下直到泉城路, 西至杆石桥麟祥桥一线, 东到黑虎泉再往东一带, 这一大片区域内, 几十年前居住在这里的孩子们, 很多都是从这两所学校走出校门的.

老街老巷老邻居, 老乡老友老学长.

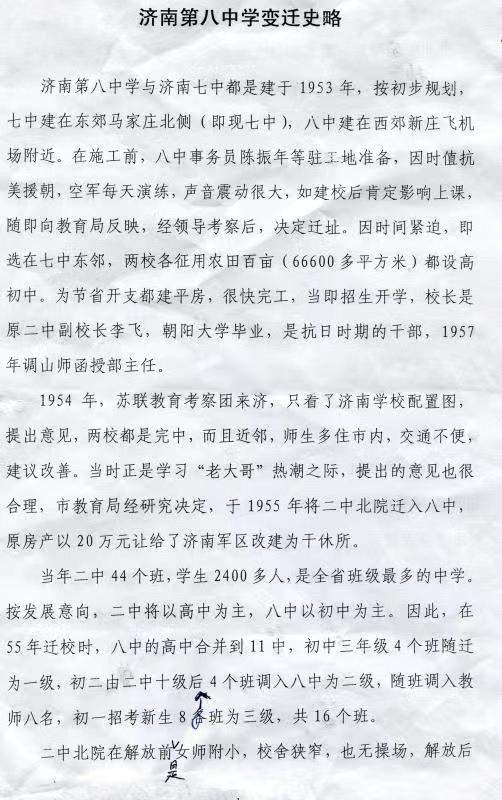

(图3仝老提供的资料照片)

据资料介绍, 济南八中一九五三年建校, 原址在东郊马家庄与七中为邻, 两所学校同时建校, 以墙相隔, 皆为完全中学, 由于地理位置所限, 招生有些困难, 这样济南八中就迁到了正觉寺街, 在二中对面.

济南八中的退休模范教师仝观霆老先生(1921-2015), 曾经是八中的地理老师, 也代过历史课程, 据说还一度担任过济南二中前身学校(上个世纪四十年代)的教导主任, 是历史的见证者, 而且常常参加学生的各项活动, 与学生们感情甚笃. 仝老九十四岁驾鹤西归. 他因常年坚持长跑锻炼, 身体硬朗, 头脑清晰, 思路敏捷. 耳聪目明, 鹤发童颜.

(图4, 仝老晚年参加2009年全运泉城长跑队照片)

仝老在去世前, 给后人留下了一些真实历史记录, 其中有关二中和八中两校之间关系的描述, 弥足珍贵.

题目是《济南八中变迁史略》, 重点摘录, 内容如次.

“1954年, 苏联教育考察团来济南, 看了济南的教育配置图, 提出建议说, 两校(二中和八中) 都是完中(指完全中学), 而且近邻, 建议改善调整. 济南市教育局认为建议合理, 遂经研究决定, 于1955年将二中北院迁入八中, 而二中北院的房产以20万元让给了济南军区, 即后来军区干休所建的位置. ”

由此看来, 60多年前, 济南二中原来的地盘包括正觉寺街路北的一些院落.

继续摘录.

(图5 仝老提供的资料照片)

“当时二中44个班, 学生2000多人, 是全省班级最多的中学, 按照发展规划, 二中以高中部为主, 八中以初中部为主.”

“二中北院在解放前是女师附小, 校舍狭窄, 也无操场, 而二中北院西邻是旧军阀的住宅和后花园, 面积很大, 还有人工玉带河, 抽水井, 花木很多, 多有荒芜, 住宅靠正觉寺街 (今泺源大街) 成为山师职工宿舍. 当年二中校长姜守迁发现后, 要求政府归划给二中, 后来山师建新校后迁走, 此房产全归二中, 花园改为操场, 原来二中在此十六个班, 办公室都在南院. 八中办公室, 实验室等均需占用房间, 因此,(八中学生)初一入学后, 实行二部制, 上下午分班上课, 经改建调整后, 才实现了全日制. ”

“人世沧桑, 变化莫测, 随着国家经济的好转, 八中逐渐发展, 先后盖了两栋教学办公楼, 每个年级八个班, 教学环境改善很大, 还建了宿舍楼”.

由此看来, 二中八中在过去是你中有我, 我中有你, 相邻相依的关系, 仝老的资料是这种关系有力佐证.

正是如此, 笔者认为, 早期的济南二中和八中校友, 其实读书上课, 或者操场上锻炼运动, 地盘是互用的, 认为两校的同学都是同一学校的老校友, 在某种程度上来说, 并不为过.

(图6:护城河畔校友聊天畅谈, 莲君绘图)

很有意思的是, 趵突泉为中心点, 往东在正觉寺街上有济南二中, 八中; 往西, 过了杆石桥是经七路, 经七路上路北, 分别是三中(后来的实验中学)和育英中学(即后来的十六中), 二八一十六, 这是巧合吗, 还是冥冥中的一种天意呢?

趵突泉的东西两翼, 一条直线, 二中和十六中就分别成为东西两翼的端点. 住在这里的居民子弟, 大多数是从这四所中学毕业的.

还有古槐.

(图7 故乡泉城的小桥流水, 围屏学友提供照片)

其实不止在济南八中的院落里有古槐, 在不远的三和街老街巷里,记忆中也曾有三棵古老的大槐树, 在三和街的北首,有人说这些古槐是唐朝所栽, 已经有八百年的历史, 这些年代没有考证过, 不去深究; 然而在大槐树下, 济南二中特级教师赵芝训, 物理老师刘学慧, 音乐老师郑霄汉, 数学老师任增培, 国文老师陆子操, 语文老师李庆义, 宋嘉庚, 甘维城, 数学老师李景宽, 教物理的夏老师, 等一大批卓有名声, 教学有方的恩师确实曾经住在古槐下的三和街上, 或在附近的老街邻巷, 如朝阳街, 全胜街,南券门巷等围绕着济南二中校园居住, 这不用考证, 因为他们的音容笑貌, 已经深深的印证在一代又一代莘莘学子们的脑海中.

过去我一直认为自己在济南二中, 高初中七年, 却只有初中毕业的水准, 在二中待的时间最长; 其实还有一位学长, 文华学兄, 他的经历更为奇特, 在济南二中待了九年, 满打满算, 整整十个年头, 这更是个“奇迹”了.

也就是说, 文华长我两岁, 1961年入济南二中. 1970年离开济南二中, 可不是整整十个年头吗?

他除了是我的学长, 还是我的兵团战友.

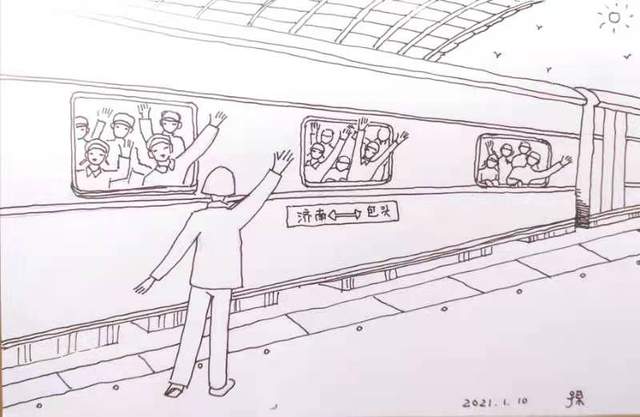

(图8 同一列火车, 从济南奔赴巴彦高勒, 莲君绘图 )

我们有很多的共同之点.

我们同一天离开济南, 同一列火车, 开赴塞外的同一个地界儿, 巴彦高勒, 分在同一个团; 不过, 学长分在六团兽医所, 我被分在卫生所, 后来同时被推荐上学. 兽医所, 卫生所, 虽然看病的对象不一样, 但都是“所”, 也算是经历有“所”相同吧.

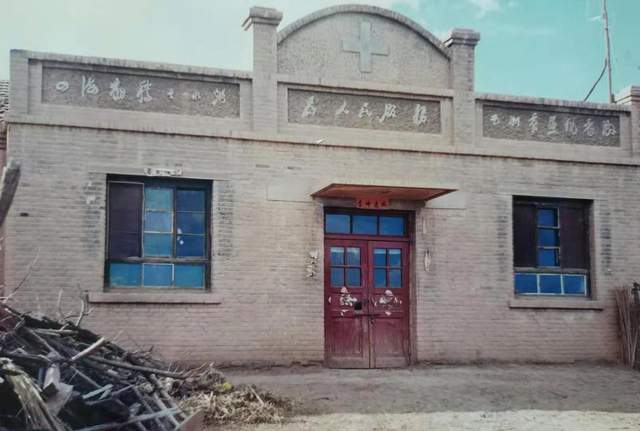

(图9 位于乌兰布和大沙漠的 六团卫生队旧址照片)

算是“六同”, 这样的六同, 人生中似乎并不多见. 六六大顺啊.

在济南二中的时候, 文华与我并不熟悉.

但是他在微信里给我讲经历和故事, 确实非常的真实, 我也经历过, 深有同感.

那是一段有关恩师赵芝训历史老师的事儿.

(图10 串联时期济南二中长征队员各地得到的纪念章, 相当于现代“到此一游”的纪念, 秦玉海学友提供)

大家知道, 在1966年夏秋到1967年上半年, 学生实行全国到处大串联. 文华兄说的就是这件事.

文华学长告所我说, 《二中忆旧》和《二中情怀》文中的诉说的那些事, 那些人, 那些恩师, 他们都教过我, 真是思绪万千.

“我在二中前后十年, 很多事情, 印象格外深刻”, 文华说.

1966年串联初期, 文华和二中十几位同窗好友, 组成一个串联队, 到青岛和北京看大字报, 和社会广泛接触交流. 按照文华的说法, 在班里, 他就是一位“听头头指使跑腿的角色”, 而且热心, 做事十分认真的人, 自然全队的跑腿和账目事务就落在他的头上.

那时候串联, 时兴到哪里串联, 就在当地借钱借粮票, 就地解决食宿问题.

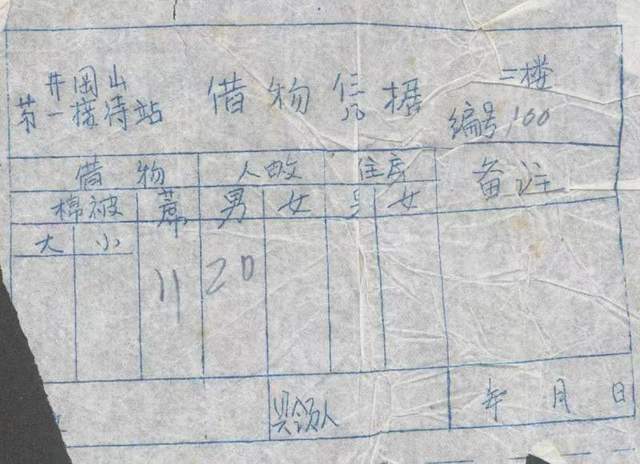

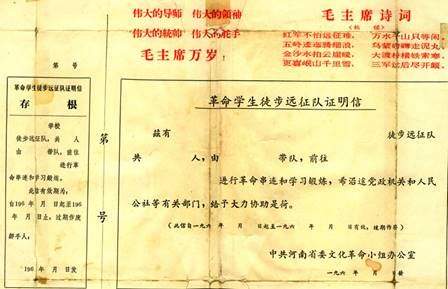

(图11串联时的借据, 照片秦玉海学长提供)

文华告诉我, “记得一到北京, 领导就让我给大家借钱借粮票, 借据上是签的我的名. 没想到, 我到兵团后, 收到一份账单, 说我借了几百块钱和一百多斤粮票. 我思来想去, 记不起来有我个人借钱借粮票的事情, 况且已经过了多年. 后来突然想起来在串联的时候, 有过替大家借钱借粮票的事情. 怎么办啊? 当时远在乌兰布和沙窝里的我, 就给济南市有关部门写了一封信, 陈述情况, 市里也了解当时的实际状况, 不过要填上一位证明人才行. 于是赵芝训老师就就义不容辞的当了证明人. ”

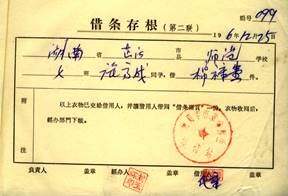

(图12 各地串联时的借据存根, 照片源于网路)

真是危难之中见恩师啊.

文华对我说: “你也知道, 兵团的津贴, 每个月才五元钱, 粮票是供给制, 我们都吃集体饭, 自己也做不了主, 真是难啊.“

文华学长的经历, 使我万分的感动.

(图 13各地徒步串联的证明信, 照片源于网路)

如果不是赵芝训恩师出手相助, 加以证明, 大家算一算, 文华的几百元的债务, 和无法偿还的金贵粮票, 即使文华兄不吃不喝, 要还到猴年马月啊? 记得《我的济南二中情怀》一文中, 我曾经提过学长刘春光, 帮助过我同样的事情, 真是深有体会, 百感交集.

(图14, 济南二中宋加庚老师的照片和所著的图书, 围屏学友提供)

济南二中师生的情谊, 就凝聚在“勤朴诚敬” 四个大字中.

恩师胜于亲人.

赵芝训恩师是我们十九级五六班的历史课的老师, 她身不高, 微胖, 慈眉善目, 脸盘圆圆的, 据说是原来北平辅仁大学的高材生, 毕业后来到济南后, 就在二中任教. 赵老师讲课很有激情, 声音高亢.

离开济南二中后, 再次的和赵老师联系, 是在2002年济南二中校庆八十年的时候, 赵老师当时在校庆筹委会工作, 负责对外的校友联系. 当时我除了在洛杉矶自然历史博物馆工作, 还有凤凰卫视美洲台新闻部初期筹建, 任美洲台主播, 加上美国“九一一”事件的发生,格外的繁忙( 见拙文《九一一那一天》美洲文汇周刊).

那时候不像现在, 通讯手机那么方便. 我们就传真联系, 然后在讲好的时间里, 我和赵老师通话.

“小赵啊, 你一定要回来参加校庆” , 时隔30年, 她的声音还是那么亲切高昂, 还清楚的记着我这个学生, 言语中充满了老师对学子的爱, 如同一位慈祥的母亲在与孩子聊天, 她也记得二中教我们的历史课的细节, 和大部分同学的名字.

九十年校庆是由徐凤华老师接棒, 接下来百年校庆的对外联络负责人, 是校长助理杨文盛老师.

薪火相传, 一脉相承.

又让我想到了古槐, 想到了在济南二中所有的老师们和学友.

(图15照片中间为赵芝训历史老师. 她曾住在三和街的一条支巷内, 秦玉海学长提供照片)

本文就用学弟伟轩和围屏的两幅艺术作品作为结束.

学弟伟轩住在二中的西侧南券门巷四五十年, 而围屏学弟则是我南新街上的老邻居小伙伴, 分属于二中初二十四级和初二十六级, 伟轩四年的班主任为几何老师张文美老师, 代数为任增培老师, 语文老师李庆义, 讲课时激情四射; 宋家庚老师是围屏的班主任. 宋老师后来由济南二中调到济南大学任文学院教授, 山东文史馆馆员, 著述颇丰, 他们都为二中人才的培育浇灌了心血.

(图16 伟轩学兄的扇面作品, 学友伟轩提供照片)

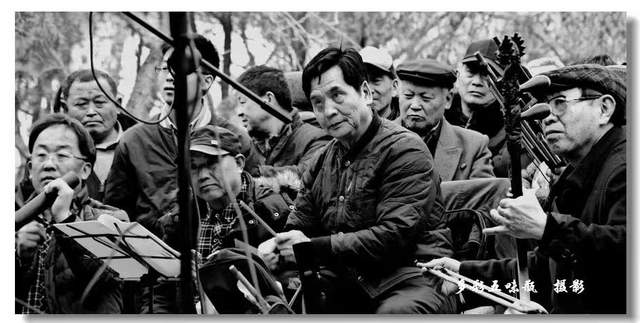

围屏学弟的摄影作品《那一瞬间》黑白照片, 令人动容; 而伟轩的扇面, 那又是别有风格, 体现了从二中大门走出的学友, 除了学业, 兼有专功, 全面发展, 成为德智体, 音美劳皆优各个领域的专业人才.

(图17围屏学弟的摄影作品, 《一瞬间》围屏学友提供照片)

故乡的泉水滋润了那块土地, 植根于土地上的古槐, 看到古槐, 情不自禁想起了我们的恩师和二中精神代代相传的学友们.

古槐泉水河畔边, 代有人才逾百年.

(下文后续, 敬请期待)

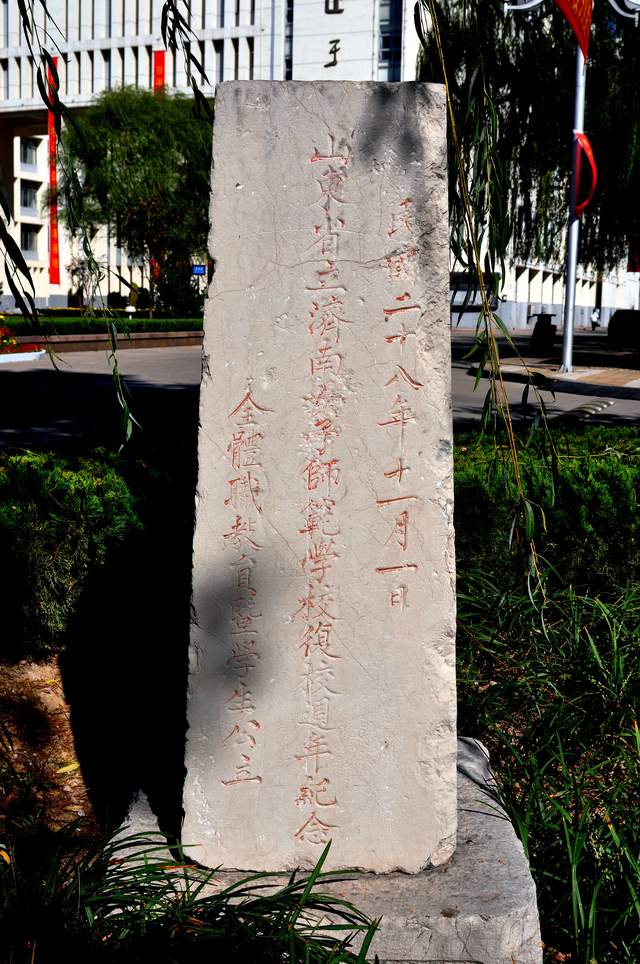

(结束图: 山东省立济南女子师范学校复校周年纪念碑, 秦玉海学长提供照片)

2022-6-14 初稿, 奉上给文华学长, 伟轩学弟, 围屏学弟,岁寒三友, 以及老邻居小伙伴和杰兄, 潭兄和相关人士审阅, 提出修改建议, 感谢刘教授, 潭兄等各位阅后提出建议, 6-14 晚间重新修改, 感谢各位老邻居小伙伴提供照片和参考资料, 谢谢莲君绘图, 感谢各位阅读, 支持和鼓励. 6-15定稿于加大尔湾分校, 时记.

《大家风范文库·散文十六家》(第二季)

《大家风范文库·诗词十六家》(第一季)

征 稿

为应对书号价格越来越高涨,

《大家风范文库·散文十六家》(第二季),本季收录16位作家的散文作品,每人20个页码。

《大家风范文库·诗词十六家》(第一季),本季收录16位诗人、诗词家的诗词作品,每人20个页码。

每位作者配清晰的照片一张并附200字左右的作者简介。作品不涉及敏感难以出版的题材,所投作品自己按重要程度先后排列,便于编辑取舍。

由国家正规出版社单书号正式出版,并附图书光盘一张,每人费用3000元,《大家风范文库·散文十六家》(第二季)、《大家风范文库·诗词十六家》(第一季)出版后,每位入编作者获样书100册,并参加有著名作家、评论家及相关媒体参加的新书发布会、座谈会,图书将捐赠国家、省、市图书馆和相关大学图书馆收藏,入编者还可成为《都市头条》、《极光文艺》签约作家或者专栏作家,并可在《都市头条》开设专栏或专题,择优在《极光文艺》纸刊或其他纸刊推荐发表作品,还可以介绍加入山东省写作学会等。

欢迎各位作家联系入编。如有出版书籍的文友可单独联系,丛书及独立书号均可,全国多家出版社常年紧密合作。

艺术热线:

山东一城秋色文化传媒有限公司

《大家风范文库·诗词十六家》

《大家风范文库·散文十六家》

征稿进行中

13325115197

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版