聆聽🎵有聲書👇️

一、玄奘大師生平

玄奘大師(公元602~664年),唐代高僧。洛州緱氏縣(今河南偃師)人,為我國傑出的翻譯家。

大師家世儒學,先祖為東漢名臣陳寔(見樑上君子典故)。幼年聰慧超群,愛古尚賢,溫清淳謹。十一歲(公元612年)剃度出家,潛心研習經論,十三歲即能升座複講,後遊歷長安、漢中、成都等地參學。

大師因發現諸家之說,紛紜不同,且經文譯本亦不盡相同,令人不知所從。為求得總括三乘統一學說《瑜伽師地論》的梵文真本,而發心到天竺遊學,解決疑難。當時出國之禁很嚴,未得准許。貞觀元年(公元627年)八月,朝廷因饑荒允許百姓自行求生,大師混跡災民中,離開長安,「冒越憲章,私往天竺」,沿新疆北路,經中亞地區,「踐流沙之浩浩,陟雪嶺之巍巍」,歷北印諸國,於貞觀五年(公元631年)十月抵達摩揭陀國那爛陀寺,師從戒賢法師學習《瑜伽師地論》、《中論》、《俱舍論》《大毗婆沙論》等論典,著重鑽研《瑜伽師地論》,兼學梵書《聲明記論》。後周遊五印度,隨處問學。

貞觀十五年(公元641年)戒日王於曲女城為大師做大法會,五印度十八國王均列席,大小乘僧及婆羅門等七千餘人亦到,此即佛教史上著名的曲女城辯論大會。大師受請為論主,提出論文《制惡見論》,若有人能據理駁倒一字,就斬首相謝。經十八日,無人敢於發難,與會僧俗無不折服,大師獲「摩訶耶那提婆」稱號,即「大乘天」之意。自此聲震五印度。

貞觀十五年(公元641年)夏,大師出發回國,於貞觀十九年(公元645年)正月抵達長安。共帶回梵文佛典五百二十夾、六百五十七部,以及大量的佛舍利和佛像等。

大師為唐太宗、唐高宗所欽重,助其譯經工作,建長安譯經院,詔譯新經。大師專精夙夜,無墮寸陰,潛心譯經,十九年共譯出經論七十五部一三三五卷,為世人展示一個圓融無礙的佛法體系。

麟德元年(公元664年)農曆二月初五,大師以吉祥臥示寂,世壽六十三。示寂當晚,弟子問「和尚決定得生彌勒內眾不?」大師云:「得生。」圓寂後,頂部溫暖,面色白裡透紅,過七日亦無變化,定慧莊嚴,戒行圓滿。

二、大師風範

十一歲時,朝廷度僧,大師因年少,無法參加預選,立於考場門外,憑藉「意欲遠紹如來、近光遺法」的大願,得以破格剃度出家。當時選拔官員讚歎大師必為佛門棟樑。

大師為求佛法歷經磨難,九死一生,堅忍不拔,永不屈服,歷天險而志逾慷慨,遭凶賊而神彌厲勇。在前往印度途中,被高昌王強留,大師絕食三日,絕然表態:骨可被王留,識神未必留。在進入莫賀延磧,八百餘里的戈壁沙漠,失手打翻水囊欲返回時,心中思量「寧可向西而死,豈能東歸而生」,於是絕然西行。翻越終年積雪而成的凌山時,風雪雜飛,身上衣物再多依然不免寒顫,晚上只能席冰而眠,七日方出山,同行凍死者十有三四。進入阿耶穆佉國途中遇盜賊要取大師性命祭神,大師毫無懼色,發願往生兜率宮,隨即入定睹見慈氏菩薩。後感動盜賊皈依。

大師威儀莊嚴,道宣律師傳記讚云:「端嚴若神,美麗如畫,音詞清遠,言談雅亮,聽者無厭。或處徒眾,一坐半朝,身不傾動,性愛怡簡,不好交遊,一入道場,非朝命不出。精厲晨昏,計時分業,虔虔不懈,專思法務,言無名利,行絕虛浮。實季代之英賢,乃佛宗之法將。」

三、譯經成就

大師所翻譯經典佔唐代新譯經論的一半以上,譯出之主要經典有:《大般若經》六百卷、《瑜伽師地論》一百卷、《大毗婆沙論》二百卷、《俱舍論》、《成唯識論》、《攝大乘論》等。大師於印度所學遂盡傳至中國。大師提倡忠於原典、逐字翻譯的譯經新規則。後代譯經家每以玄奘大師所立之定則為法式,而稱大師以前所譯之經為舊譯,稱大師以後所譯之經為新譯。大師除譯經外,著有《八識規矩頌》、《大唐西域記》。

四、淨土貢獻

原鳩摩羅什大師所譯《佛說阿彌陀經》的往生淨土正因經文是「一心不亂」、「是人終時,心不顛倒」,此說不免令淨宗學人望文卻步。玄奘大師重新翻譯此經,經題為《稱讚淨土佛攝受經》,新譯文闡明往生正因是「繫念不亂」、「臨命終時……慈悲加佑,令心不亂」。助淨宗學人增長了信心:平時信願念佛,臨終即得加佑往生之果。

五、結語

玄奘大師以大慈悲願力,為傳承佛法,隻身冒險,遊歷印度十七年,殫精竭慮專注譯經十九年,以一生圓滿的行持實現「遠紹如來,近光遺法」的志向。萬古風猷,一人而已。正如唐太宗對大師的評價:松風水月,未足比其清華;仙露明珠,詎能方其朗潤。

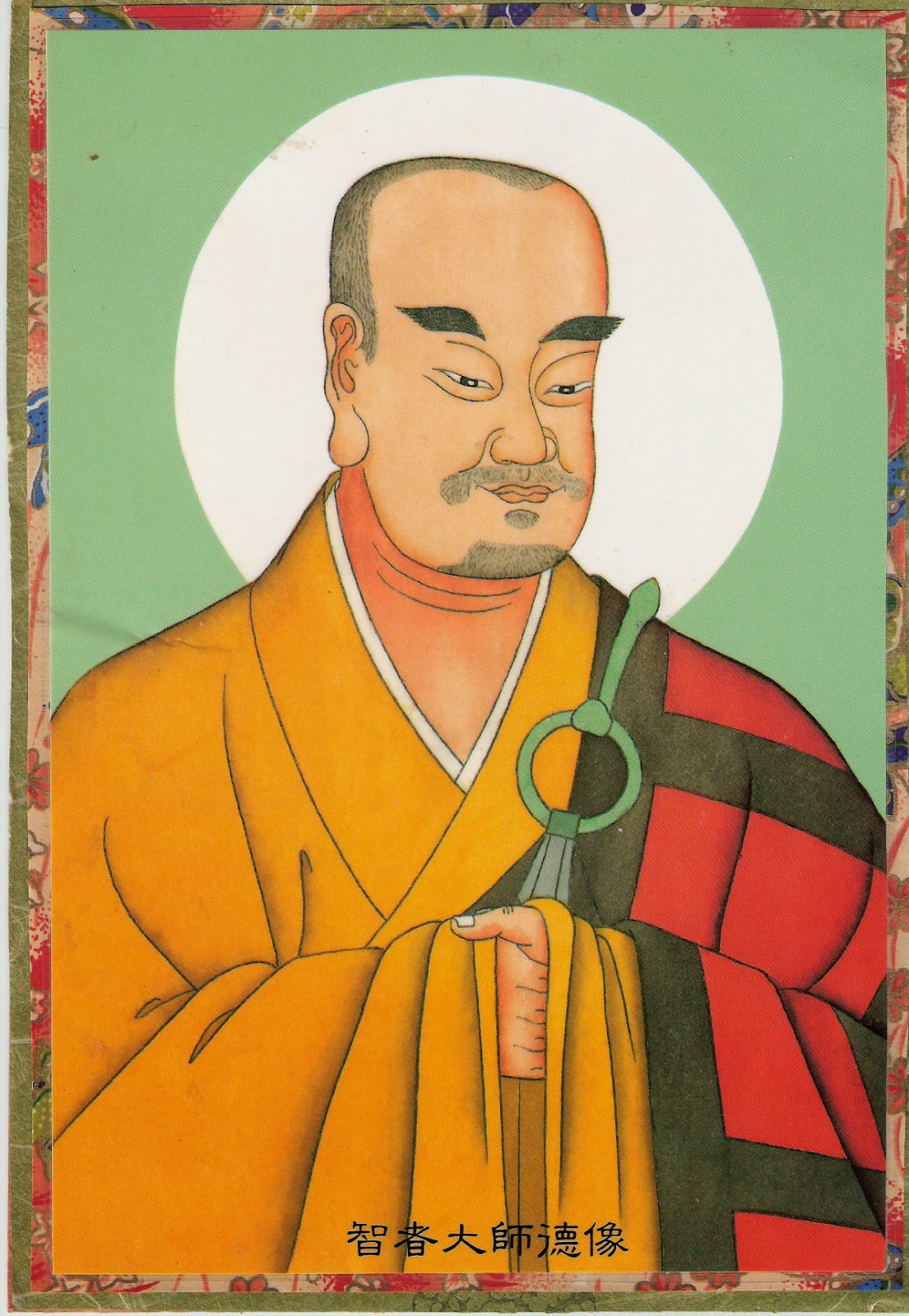

有聲書🎧天台四祖智者大師圓寂日|東土釋迦,天台四祖

智顗大師(公元538-597年),俗姓陳,字德安,隋代荊州華容(今湖北公安縣)人,祖籍穎川(今河南禹州),是漢傳佛教天台宗創始人,人們尊稱為「天台大師」、「智者大師」。

一、生降祥瑞 夙願出家

大師生於梁武帝大同四年(公元538年)。父親陳起祖,是梁朝官吏,學問淵博,通曉經傳;母親徐氏,溫和善良,恭謹儉約,勤修齋戒。母親懷孕時,夢五彩雲煙縈繞在懷中,至誕生之夜,滿室光明洞然,兼輝鄰室。幼年就有奇相,形貌壯偉,目現重瞳,臥即合掌,坐時必面向西方,見到佛菩薩像就禮拜,遇到出家僧人一定恭敬,可謂善根深厚。七歲時就喜好前往寺院道場,寺院師父教他誦《法華經普門品》,一遍即能背誦。

在十七歲時,值梁末兵亂,家庭分散,顛沛流離,深深感到榮華富貴難以長久,而別離之苦轉身易至。於是,在荊州長沙寺佛像前發大願心,誓願出家為僧,傳承弘揚正法,作為自己的重任。因為誠心所感,當晚便夢見佛伸出金色手臂,為智者大師摩頂三遍。此後,智者大師更覺得「居家逼迫,猶如牢獄;出家閑曠,猶如虛空」。因為二親疼愛,不讓出家,於是拜佛誦經,念念不斷,希望能「學得三世佛法,對千部論師說之無礙,不唐世間四事恩惠。」待到雙親往生,大師服喪之後,便向兄長告別,尋師訪道而去。

二、尋師訪道 聲譽大振

十八歲那年,大師禮湘洲果願寺沙門法緒法師出家,二十歲受具足大戒。剛開始跟隨慧曠法師學律藏,兼通方等,後又到大賢山誦讀《法華經》、《無量義經》、《普賢觀經》等,二十餘日便究竟三經之義理。

大師求法心切,卻苦於當時江東之地無良師可以請益,聽說南嶽慧思禪師南下光州大蘇山,於是甘冒陳齊邊境刀兵之險,在陳文帝天嘉元年(公元560年)來到慧思禪師座下。慧思禪師一見便說:「以前我們在靈山同聽法華,宿緣所追,今天又遇到了。」即為他開示普賢道場,說四安樂行。

智者大師遂在此修法華三昧,晨昏精進。經二七日,誦到《法華經.藥王品》,諸佛同讚藥王菩薩「是真精進,是名真法供養如來」時,智者大師頓感身心豁然,寂而入定,見靈山一會儼然未散。大師所證得到慧思禪師的印可之後,慧思禪師更為他開演教法,連環四夜,大師便領解貫通。慧思禪師因而歎言:「非你不能證,非我不能識。這是法華三昧的前方便,初旋陀羅尼。」自此之後,慧思禪師常令大師代為講經,大師不辱師命,辯才無礙,說法第一,漸漸聲譽大振。

三、傳法續燈 賜名智者

陳廢帝光大元年(公元567年),慧思禪師正式付法於智顗,命他傳燈化物,續佛慧命。大師即和法喜等二十七人一同東下,前往陳都金陵(今南京)弘揚禪法。初至金陵,居住在瓦官寺。這期間,智者大師開講《法華經》經題,著名的「九旬談妙」,即在此時。大師住瓦官寺前後共八年,除了講《法華經》之外,還講《大智度論》和《次第禪門》(即《釋禪波羅蜜次第法門》)。

陳太建七年(公元575年),大師離開金陵,初入天台山,在北面山峰,創立伽藍。又往寺北的華頂峰,獨行頭陀,晝夜禪觀。大師在天台山的十年時間裡,自修自學,建立起天台宗完備的理論體系。所以也被尊稱為「天台大師」。

陳至德三年(公元585年),大師再到金陵,住靈曜寺。陳少主(陳文帝第八子)請大師於太極殿講《大智度論》、《仁王般若經》等,當時慧暅、慧曠、慧辯等名僧都奉命參加討論。大師後移居光宅寺,講說《法華經》,由弟子灌頂隨侍記錄成《法華文句》。此後,智顗所講經義,皆由灌頂筆錄成書。

陳朝滅亡之後,智者大師率門人上廬山隱修。

隋開皇十一年(公元591年),晉王楊廣深為仰慕大師,派遣侍者三番禮請。大師知因緣難拒,遂於是年十一月前往揚州設無遮大會,並為楊廣授菩薩戒,取法名為「總持」。楊廣也謙恭禮敬:「大師傳佛法燈,稱為智者。」智者大師的尊號便是由此而來,大師時年五十四。

四、悲憫化眾 示寂五品

公元五百九十二年,大師回到故鄉荊州,於當陽縣玉泉山創立玉泉寺。此後兩年(公元593-594年)在寺講《法華經玄義》和《摩訶止觀》。

開皇十五年(公元595年)春,大師又受楊廣之請,頻辭不免,再到揚州,撰寫《淨名經疏》。

開皇十六年(公元596年)九月,辭歸天台,見到舊寺荒廢,竹樹成林,大師重整山寺,習靜於林泉,這時他已經五十八歲了。不久告知徒眾,世緣將盡,示寂前對自己的後事做了清楚的安排,並囑咐弟子在墳墓外另立白塔,願瞻禮者發菩提心。

開皇十七年(公元597年)十月,晉王楊廣遣使入山迎請,大師仍勉強出山,走到石城,對眾弟子說:「世緣已盡,我知道壽命即將終於此地,不再前進了。」於是命弟子施設床坐,靠向東壁,面向西方,專心稱念阿彌陀佛、觀音勢至,又命弟子多點香火,唱《無量壽經》及《觀經》經題完畢,讚語說:「阿彌陀佛四十八願,莊嚴淨土,華池寶樹,易往無人;火車相現,一念改悔者,尚且得以往生,何況戒定慧熏修,聖行道力,所下功夫不會唐捐的。」弟子智朗請問:「不知大師證到何等階位,在此世界命終之後,往生何處?」大師說:「我如果不帶領徒眾,必能清淨六根,由於損己利人,只登五品位。問我命終往生何處?我的眾師友隨從觀世音、大勢至菩薩都來迎接我了。」說完,便端坐稱念三寶名,如入三昧。開皇十七年十一月二十四日未時入滅,智者大師圓寂後,後周世宗追諡「法空寶覺尊者」,南宋寧宗慶元三年加諡「靈慧大師」。

智者大師弘法三十餘年,陳、隋二國,尊為帝師,但儉以自奉,厚以待人,常常披一壞衲,冬夏不離身。所有受施的財物,一果一縷悉皆入眾,代人廣種福田,絕不自享。生平造寺三十六所,佛像八十萬軀,寫經一十五藏,度僧一萬五千人,傳業弟子三十二名,得法自行者,不可稱數。師之無緣慈悲,化及與異類,贖買魚滬溪梁六十餘所,做放生池,上表朝廷,嚴禁採捕,感動魚類化為黃雀來寺報恩,三日方散。

五、著述等身 影響深遠

大師著述等身,主要有《法華經玄義》、《法華經文句》和《摩訶止觀》,世稱為「天台三大部」;另有淨土論著四部:《阿彌陀經義記》、《觀無量壽佛經疏》、《淨土十疑論》和《五方便念佛門》;此外還有《觀音玄義》、《觀者義疏》、《金光明經玄義》、《金光明經文句》、《四教義》、《淨名經疏》、《金剛經疏》、《維摩三觀玄義》及臨終前口授的《觀心論》等著作。

大師在發揮《法華經》的要旨方面,立五時八教判釋迦一代教法,用五重玄義(一釋名、二辨體、三明宗、四論用、五判教)解釋經題,述為《法華玄義》;以四意消文(一因緣、二約教、三本跡、四觀心),述為《法華文句》;以一心三觀、十乘觀法開顯圓頓止觀法門,述為《摩訶止觀》。大師力倡定慧雙修、止觀相成,建立了天台宗三諦三觀的修學方法,形成中國獨特的天台教學。大師創立的天台宗,不僅對中國佛教影響深遠,並且超越國界,弘傳到日本和韓國,至今盛行不衰。後人尊智者大師為東土釋迦。

大師著《淨土十疑論》,基本囊括了世人對淨土法門的所有疑問,大師對「十疑」的解答,不僅對淨土法門的普及起到了極大的推動作用,也對後世淨土學人,具有解惑和指導意義。在《淨土十疑論》末篇,大師說:「欲決定生西方者,具二種行,定得生彼。一、厭離行,二、欣願行。」行者若行若坐,若睡若覺,常觀此身,唯苦無樂,深生厭離。常行念佛三昧,及施戒修等一切善行,悉以回施眾生,同生彼國,決定得生。

智者大師「教宗天台,行在彌陀」,一生弘揚《法華經》,臨終念佛往生淨土,給世人做了很好的榜樣。印祖讚歎曰:「智者大師,久證法身。十地等妙,均莫能測。乘宿願力,示生斯世。」