精华热点

精华热点 大山深处的召唤

——忆上世纪平阴小三线建设

上世纪六十年代,面对复杂的国际形势和来自苏联的严重威胁,党中央作出了大三线建设的重大决策,一大批军工企业在西南、中南地区建成投产。在大三线建设的同时,各地也安排了一批"小三线"建设,平阴轴瓦厂、标准件厂、国棉厂也从沿海迁到平阴。七十年代初,毛泽东又相继发出“备战备荒为人民”和“深挖洞、广积粮、不称霸”的战略指示。在当时大形势的影响下,平阴县境内又有两处“小三线"军事工程开工。一是南线的孝直湿口山济南军区仓库(当时我的两个哥哥都在那里参加建设),二是北线的军工企业——立新化工厂,当年我有幸参加了这一工程建设。

一九七二年初,我从平阴二中高中毕业。过完春节,大约正月二十左右,我和同村的七个工友,背着背包行李,拉着施工工具,踏上了军工建设的征程。从白塔到兴隆镇七十华里,我们一早步行从家里出发,来到兴隆镇太阳将要落山。营部已提前给我们号好了房子,住在一户人家的东屋里。这两间东屋成了我们七个人临时的家。这户人家只有三口人,老两口五十多岁,有一个三十多岁的聋哑女儿。一家人对我们的到来非常热情,帮我们拿东西安排住处,力所能及地给我们提供了方便。

兴隆镇位于栾湾东五六里地,处于大山的边缘。往东、往东北、往东南是数十里的绵延大山。立新化工厂就处在这大山的深处,峰峦叠嶂,山谷幽深,战略地位极为重要、隐秘。工厂军工代号五八0五厂,设计年产炸药一万吨。同时开工的还有红光化工厂,年产浓硝酸一万吨,分属第五机械工业部。生产车间,办公楼、职工宿舍、职工食堂、职工医院、电影院、以及生活设施建设同时开工,整个建设场面方圆十几里。参加建设的民工由长清、平阴、肥城三县的五千名民工组成,都是军事编制,当时有个响亮的口号:“三县民工战三线、艰苦奋斗加油干"。平阴县组建了一个民工团,分管副县长任团长,水利局长任副团长。各公社是营级编制,下设连排班。上工、下工、集合、开饭均以军号为令。第二天在营部食堂吃过早饭,上午全营集合,召开动员大会。营长给我们讲了建设立新化工厂的重大意义,安排了各连排的施工地段及任务,强调了保密纪律和安全事项。下午便来到工地上,投入到紧张的施工中。我们“围山转"(我们习惯称围着黄山的八个村)八个村为一个施工连,担负着二个车间的清基整平任务,主要劳动就是开山放炮,撤高填低。三个人为一组打炮眼,一人扶钢钎,两人打锤。这是一个劳动强度很重的活,也是一个技术含量很高的活,十几斤重的炮锤一锤砸下去,落到直径仅有三公分的钢钎顶上,稍有偏差,就会砸在扶钢钎人的手上。这个活的技术要点就是稳准狠,即要有力,又不能砸偏。我们“围山转"的民工,在家靠山吃山,开山采石属于轻车熟路,不但炮锤砸得准,而且还能"玩"出花样,用甩锤打钢钎,打下去的炮锤更加有力。苦就苦了沿黄下洼的民工,他们在家没有开过山、采过石,对这套活路一窍不通。在我们干活的时候,他们就跑过来,一边观摩,一边学习,我们“虚荣”心得到满足,也乐意帮助他们,多方面给他们指点,通过几天的努力,基本上也学会了打锤。在工地上,一根钢钎、两把炮锤,是我们的主要“武器”,开山放炮,清理地基是我们的主要“战场",一座座山头是我们进攻的目标。我们在这个“战场”上,曾开展了热火朝天的竟赛活动,我们白塔班曾在全营竟赛中获得过开采掘进第一名。我们建设的那个车间,据说投资七十万元,现在看来数目不大,但在五十年前,那可是一个天文数字。我们非常期待,一个车间就投资七十多万,几里地的一个大工厂得投资多少钱啊!建好后的车间会是什么样子啊!后来知道,当时整个工厂建设总投资五千万元,还不包括民工出工投资,是当时山东省投资最大的军工企业。可惜的是,没等车间建好,就把我们调到了另一个地方。任务还是开山采石,把开采出来的石料运到工地上砌墙砌地基。尽管我们十分注意安全,但是安全事故还是发生了。在大山上采石放炮,没有掩体,没有房屋,点着炮后就往山上的高处跑。这次火稔子可能短了点,我点着后还没跑到安全地带,炮就响了,飞起的石头落到地上,又反弹起来落到了我的腿上,锋利的石尖拉开了一道口子,鲜血倾刻流了出来,我一下子扑倒了地上。工友们看到后惊呼着跑过来,给我止血包扎,并匆匆把我拉到工地医疗室进行了缝合。所幸没有伤及骨头,所幸没有砸到头上,否则后果不堪设想。休息了七天就能干活了。在我养伤期间,房东大爷大娘很是照顾,经常送水问候。

(立新化工厂一角)

一次我们在休息时间,在兴隆镇大山的石崖上,用錾子刻下了七个大字“大山深处的召唤“,意思是响应党的号召,投身军工建设。以后每次干活经过这里,我们都能看到这七个大字,都能体会到当时的豪情壮志。

我们作为参加基础工程的民工,施工地点并不稳定,在长达十数里的工地上,我们曾在最北端的皂火村干过活,也曾在最南端的毛铺村附近干过活,多数劳动是开山放炮,但也清理过地基,挖过排水沟,打过混凝土,经历了热火朝天的劳动场面,听惯了隆隆的放炮声,体会了劳动的艰辛,收获了劳动成果的喜悦。

(七十年代建成的工厂办公楼)

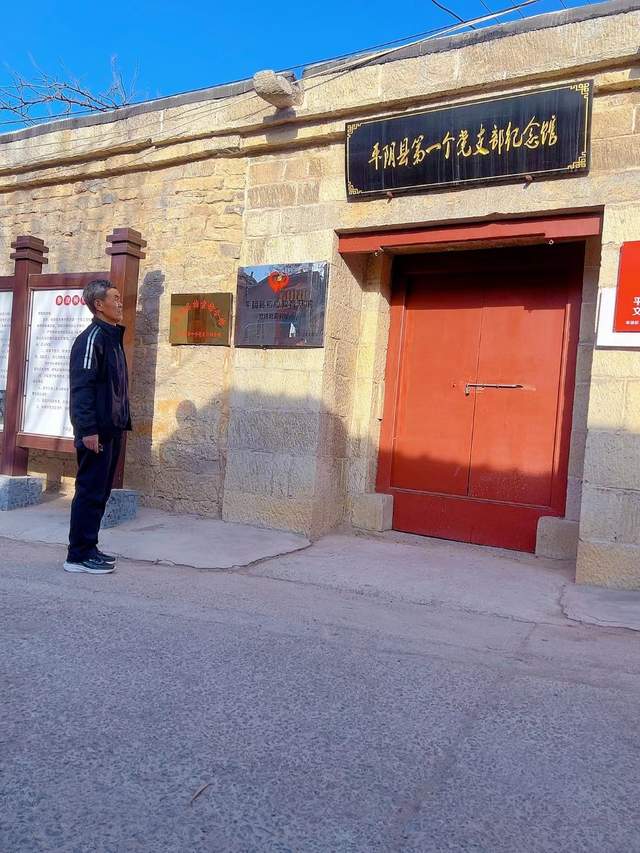

在兴隆镇半年的经历中,我也对兴隆镇有了全面的了解。山村虽然不大,但具有光荣的革命传统,是我县早期革命干部的红色摇篮,我县的许多早期领导人如平阴县第二任县委书记谷扩如就是兴隆镇人。在抗日战争时期,仅从兴隆镇走出的党政军干部就有二十多人。一九三八年十月,平阴县第一个中共党支部在兴隆镇诞生。一九四0年,兴隆镇已有共产党员二十人,抗战时期有三十五人参加了抗日队伍,全村没有一人当过伪军(汉奸)。在抗战时期,是我党政军的一个重要活动区和根据地,为抗日战争的胜利,兴隆镇人作出了巨大的贡献和牺牲。兴隆镇地处平阴、长清、肥城三县交界,战略地位极为重要,是古时通往肥城的交通要道。历史遗迹、人文景观十分丰富。村内有关帝庙遗址,有民国十八年修建的八棱石碑,记载了平肥人民在川壑纵横的虎豹川集资修路的壮举。这些景观是我们经常光顾的地方,给我留下了深刻的印象。

(兴隆镇八棱碑)

一九七二年八月,我们所担负的基础工程完工,主体工程由专业队伍继续施工,民工陆续撤离工地。撤离前,团部召开大会,对优秀施工单位和个人进行了表彰,我们所在的施工连被评为先进连,我也被授予先进个人,并发放了一个大茶缸子。立新化工厂命运多舛,工厂没有建成投产,国际形势发生了重大变化,遭受大规模入侵的威胁不复存在,工厂随之进行改制、军转民。尽管如此,这家曾让无数建设者洒下汗水和热血的小三线军工企业,是一段值得我们怀念的奋斗历史,给我留下了许多美好的记忆。我为作为当年的建设者而感到高兴和自豪。我虽然在那里只干了半年,但这是我走出校门迈入社会的第一步。通过半年的艰苦劳动,无论从思想上还是在体力上,都是一种历练,都是一项收获,都是一种提高,为我以后的人生之路打下了坚实的基础。

半年的兴隆镇生活,让我对山区人民产生了一种难以割裂的感情。淳朴善良、热情好客是大山深处的一道风景,是兴隆镇人的一张名片。五十年来,我忘不了兴隆镇人民,忘不了兴隆镇的大山,忘不了那如火如荼军工建设的场面,忘不了在那里度过的朝朝夕夕,多年来,我心中有一个夙愿,总想在我的有生之年,再到兴隆镇看一看、走一走,重新缅怀当年生活和建设的地方。今年三月,我的这个愿望终于实现了,我来到了那个年思月想的地方。来到村前,下得车来,一眼望去,山还是那个山,只不过更加青翠;村庄还是那个村庄,但已大变了模样。大山上白色的风电机,为山区增添了现代化的色彩,不停转动的机翼好像欢迎我这个久违的不速之客。来到村里,让我感到陌生,当年狭窄难走的村街变成了宽大笔直的水泥路;原来低矮的小石屋变成了一排排宽敞明亮的新房。我试图找到当年的房东,但让我无所适从,不知道往哪里走。走过几户人家,没有一人能够说得上来。这也难怪,我只知道当年的房东是一家三口,连名字都说不上来,相隔五十年,谁又能知道。我又爬上大山,来到当年在石崖上刻字的地方,“大山深处的召唤“已被半个世纪的风雨冲刷得无影无踪。来到八棱碑附近,有几个老人在坐着聊天,我走向前向他们打听当年的往事,他们只记得当年有很多民工住在村里,当听说我也住在这里参加了立新化工厂的建设,便纷纷让我到家里喝水休息,让我很受感动,山区人民还是那么热情好客。我一一谢绝他们的盛情,恋恋不舍地踏上了回家的路程。出得村来,猛然回首,踌躇片刻,望着巍峨的大山,望着曾经熟悉又感到陌生的村庄,我在心里默念着:再见了,兴隆镇!再见了,乡亲们!

崔行山

二0二二年三月

艺术热线:

山东一城秋色文化传媒有限公司

大红门艺术馆

《都市头条》

13325115197(微信同号)

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版