可事实并不如此,从远古以来,神垕人民发挥勤劳与智慧依山谷、河道而居,以做瓷烧窑为生,兢兢业业,汉朝甚至更早已有人类居住烧制陶器的痕迹遗留,直至唐宋时期钧瓷的诞生与兴盛,才使这片土地有了新的名字——神垕,也使得神垕人民更明白勤劳与智慧,再加以坚持的重要。

这期钧匠人专栏,特别为你讲述的张占辉便是一位闪烁着勤劳、智慧、坚持艺术初心的神垕钧瓷艺人。

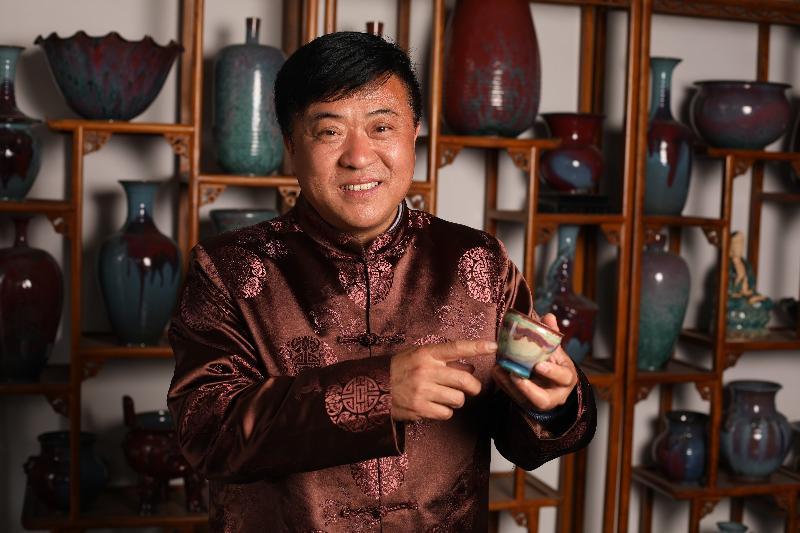

钧瓷匠人·张占辉

1994年,在外当兵3年回家的张占辉刚满21岁,正是学习年龄的他,回家后参与到家里日用瓷厂的制作中去。家里的瓷厂主要是做日用茶具等产品的出口瓷生产,生产的日用瓷茶具颇具特色,在日本、韩国等国家有着不错的销量。张占辉在车间里埋头苦干,这一干就是12年。

时光荏苒,勤劳好学的他也练成了一身的手艺,看似与钧瓷区别很大的日用瓷教会了张占辉制瓷生产,陶瓷烧制,造型创作等等。而经常在神垕钧瓷厂里交流的他也渐渐的更加了解钧瓷,并对钧瓷产生了浓厚的兴趣。

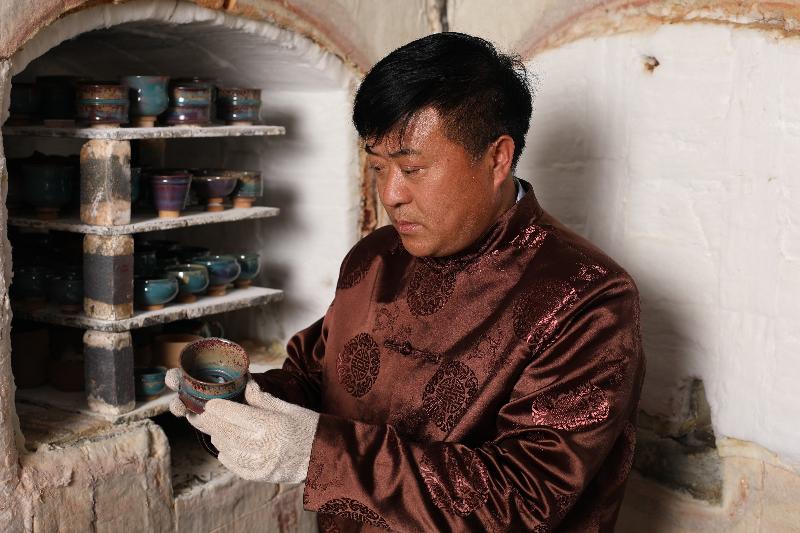

2007年34岁的张占辉成立了钧辉坊,冲劲十足的他暗暗给自己打气,要做出属于他自己特色的钧瓷产品。有着跟平常钧瓷从业者不同的学习与从业经历的他,刚开始对各种神垕古今出现过的钧陶瓷都有着浓厚的兴趣。黑唐钧、宋黑贴花、宋钧、卢钧、炉钧他竟然尝试了个遍。这令笔者异常讶异,要知道钧瓷有句老话叫“生在成型,死在烧成”,盖因钧瓷是自然窑变的瓷种,受气候、温度、泥质、釉料多方面原因影响,正常烧制成品率不足七成,再加之张占辉是初试,这背后的失败与挫折有多少次,几乎不可想象。没有大的毅力和稳定的心态实难坚持下去。张占辉解释道,一是当年部队的经历锻炼了我的意志和不服输的心态,二是烧制钧瓷过程中的失败与挫折也是人生的经历,其中每次的变化都是宝贵经验的积累。用老话说就是“干啥都得像样子,活得吃进去。”多想想烧成了,烧好了,就会更有做下去的动力。

2009年36岁的张占辉带着成立三年的钧辉坊调整创作方向,开始了坚持至今的炉钧创作之路。钧辉坊烧制的炉钧作品相较于传统钧瓷色彩丰富多变,窑变自然瑰丽,深受钧瓷收藏家的喜爱。

2012年后,张占辉又进一步提升了钧瓷造型的设计和提升。器型棱角分明,弧度圆融,跳刀规整,器型仪态端庄,使得其钧瓷作品型釉合璧,形神兼备,自成特色。其后,张占辉又在炉钧釉色基础上大胆突破,利用神垕山上的自然矿料,研发烧制出“核桃釉”、“燧青”等新奇色彩,使得钧辉坊的作品特色更为鲜明。

钧瓷人张占辉这一步步的炉钧之路步步坎坷,2016年为了试釉,他连烧了十四窑皆是不成,他咬紧牙关,将这数百件瓷器全部砸碎。快成了,他在心中默默安慰自己。日思夜想的他一天半夜,梦见配釉烧窑,一次烧成,他从梦中醒来后神奇的是细节他仍记得清楚,半夜起床就去车间开始制作。没想到这次烧制竟如梦里一般一次功成。别人夸他幸运,他心里却知道,这是前十四窑的积累,这也是精诚所至,金石为开。