以下文章来源于祖庆说 ,作者张祖庆

一昨日,看到朋友圈里分享的一个视频:某位住在方舱医院里的杜老师,带病坚持给孩子们上网络直播课。

我有点心疼。除了心疼,我没有感动。

我愤怒!

二

我愤怒于自媒体人的价值导向,更愤怒于某新闻平台的默许。

视频下方注明:本文为自媒体,作者澎客在某某新闻上传并发布,仅代表作者观点,不代表某某新闻的观点或立场,某某新闻仅提供信息发布平台。

我首先要问某某新闻几个问题:

其一,发布这个视频,你们到底要传递什么价值观?

允许我们猜度一下。你们的初心,应该是为了宣扬老师的责任心,进而感动更多人:你看,住在方舱医院,病得那么重,还不忘使命,带病坚持直播,进而激励更多人牢记使命、敬业爱岗,坚持“一起走下去”,迎来最终的胜利。

视频题目是《我在武汉方舱医院直播上课,我就是做了一个老师应该做的事情》,你瞧,这是典型的宣传老师光荣的调调,带病坚持上课!何其感人!

视频下方,写着“请您放下工作,好好休息!老师在方舱医院上课被网友劝”。

在我看来,这个补充标题,是画蛇添足、欲盖弥彰!

发布者若不赞同这位老师的做法,干脆不发出来即可;发出来,就是一种姿态,一种倡导。

从这个意义上审视,这条视频的价值观导向大有问题!(我下面专门展开来说。)

其二,这个视频,是否代表某某新闻的立场?

据我所知,所有在平台发布的视频,都是经过相关人员严格审核的。既然审核过的,就代表你们是容许视频所传递的价值观的。一句“不代表”,显然不能撇清你们的责任。如果平台上传的所有东西,都与你们无关。需要你们的管理员干嘛?!

三

好,现在回到视频的价值观导向本身。

视频下方,写着几行字:

杜老师是一名英语老师,她还是一名新冠肺炎确诊患者,已经在武汉方舱医院上了一周直播课。她讲话久了就喘不过气,可放不下学生。她说唯一能做的就是教好她的孩子。

谁都知道,武汉“抗疫”到了最“吃劲”的时候,安心养病、早日康复,是每个病人对抗疫最大的贡献。无论老师还是其他任何职业者,此刻,你就是病人,你就应该老老实实地待着,多做有助于养病的事,不做无助养病的事。

老师的出发点是好的,她发自内心地爱学生,值得敬重。但是,作为媒体人,我们不应该在这个时候打扰作为病人的老师,更不应该把老师的这段“光荣事迹”公诸于众。

老师自己都说了“我当时是有点受不了,这个气上不来”。其实,上网络直播课,是一件劳神劳力的事,一个健康的人,都会觉得很吃力,更何况一个病了一周多的新冠肺炎确诊者!

万一老师因直播耗费太多精力,病情加重,怎么办?

无论是记者,还是医生,都有责任劝阻这位患者教师,把工作放在一遍,好好养病。就如《人民日报》所说:“请立即停止工作!”(请点击阅读)

好好养病,健康地回学校,才是对自己的负责,对学生的负责,对亲人的负责。(我也借此机会祝福杜老师早日康复!也恳请您立即停止这样的直播!)

其实,哪怕在平时,我们都不应该鼓励老师带病坚持上课!可是,在很多场合尤其在某些评比中,常常把“带病坚持工作”当作师德楷模,当作典范宣传!这,其实是一种极为畸形的价值观!

无论是老师还是其他行业,把病养好,不把小病拖成大病,才是真正的敬业爱岗!

即便这位老师不听劝告,依然上她的直播,作为媒体人,也不能如此报道。

说句难听点,这样的新闻报道,是一种新闻价值观的扭曲:为了树立典型,忘记“人”的存在。

方舱医院里住着的是病人,他们需要的不是廉价的赞美,而是基本的医疗保障和必要的尊重。不轻易打扰,让他们安静地养病,帮助他们尽快恢复健康,尽快出院,才是我们每个人应该做的。

想起了方舱医院里一位护士诗人写的——

休息,睡觉

比你们赞美更需要

如果可以,请你们去看看

那些m顶的家门

是否升起了炊烟

那些流浪的手机

有没有找到主人

四

近期,类似的新闻价值观扭曲的事,层出不穷。

武汉主流媒体的三篇文章:《奥斯维辛之后,写诗是残忍的》《“疫”流而上,何不多给武汉市长暖暖心》《流产10天后,武汉90后女护士重回一线》,包括最近一再被宣扬的各地女护士剃光头的新闻,都让人匪夷所思。

这两天,网络上发酵的几则真实的新闻(绝不是段子),更是让人大跌眼镜。

某些媒体记者,为了树立所谓的典型,无所不用其极:

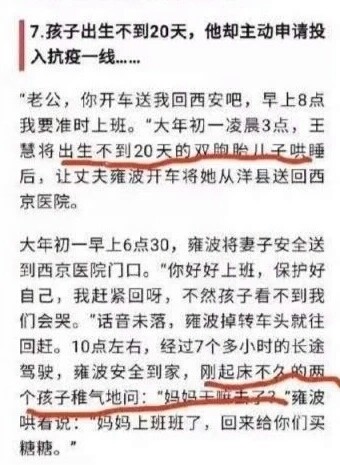

刚出生二十多天的双胞胎开口喊“妈妈”;

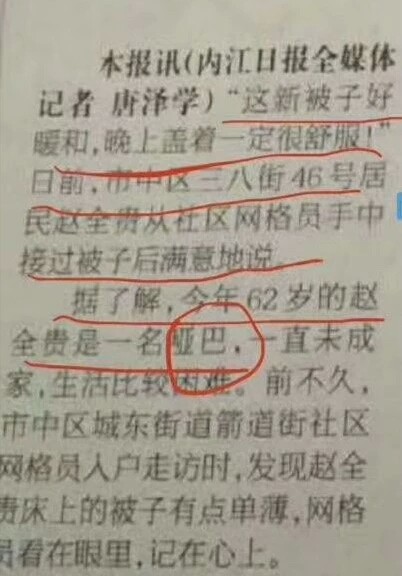

一辈子的哑巴,竟然被感动得开口说话;

植物人,居然有如神助“脸上露出微笑”;

……

这些媒体,连新闻报道最基本的“真实”的原则都无法遵循。他们,为了渲染各种所谓的“正能量”,极尽想象之能事,一次次地侮辱大众的智商。

表面看,好像是表达问题,是语文的问题;

骨子里,是价值观的问题,是灵魂的问题!

这些媒体人,需要回炉!需要回炉的,是灵魂,而不是语文!

这些媒体,眼睛专门盯着“感人”,盯着“典型”,大众最想了解的真实情况,没有没有深入报道——

民间疾苦,没有报道;

募捐乱象,没有报道;

物资紧缺,没有报道;

床位难求,没有报道;

百步亭究竟多少人感染,不敢报道;

甚至连李医生走了,也不敢吭一个字。

这些媒体人,已经没有了底线——不,是没有底裤!

这些没有底裤的媒体人,不仅仅需要穿上底裤,更需要灵魂回炉!

到哪里去回炉?

榜样就在身边,疫情时期的《三联生活周刊》《财新》,还有作家方方,都是他们的导师!

五

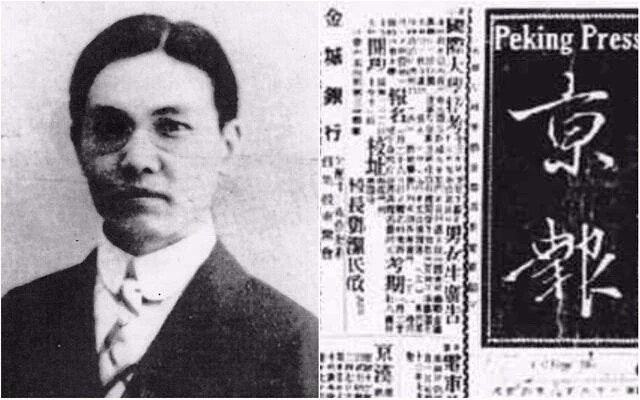

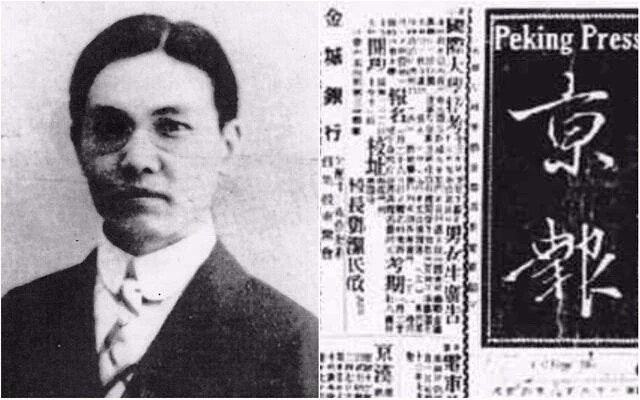

想起了五四时期的新闻人邵飘萍,一个真正有灵魂的媒体人。

1918年10月,邵飘萍创办了在京城名噪一时的《京报》。

“听命于正当民意”,是其创办宗旨。为了激励报社同人,邵飘萍挥笔大书“铁肩辣手”四字,悬于报社办公室内。

在南北议和的过程中,邵飘萍在报上大声疾呼:“呜呼!当断不断,反受其乱。袁贼不死,大乱不止。”

1914年袁氏下令封闭《汉民日报》,邵飘萍被捕三次,后经营救出狱,流亡日本,入法政大学读书。

1915年12月,邵飘萍回国担任《申报》《时报》主笔,在《时事新报》上发表了36篇社论、134篇时评,对袁进行猛烈的抨击。

1926年4月,为封住邵飘萍的口,张作霖曾汇款30万元,企图收买他。邵飘萍当即退回。4月18日奉军开进京城,邵飘萍被军警拘捕,报馆遭查封。4月26日凌晨,邵飘萍被押赴天桥刑场,一代报人就此殉难。

“铁肩担道义,妙手著文章”,邵飘萍、成舍我、张季鸾、史量才等民国报人,为百姓黎民呐喊,为民族振兴鼓呼。他们,始终把笔与镜头,对准民生百态,对准家国兴亡。

他们,是新闻良心!良心醒着,新闻活着。

六

由方舱医院里的一段小视频,谈到民国报人,谈到新闻良心,扯远了。

其实,想说的无非是,无论和平时期,还是战争时期;无论是自媒体还主流媒体,媒体人的良心,要始终醒着,眼睛,要始终看向黎民百姓。

良心在,灵魂在。

镜头对准谁、放大谁、赞颂谁,这不仅是反映媒体人的世界观、人生观、价值观,同时也体现媒体人的担当和操守。

只有俯下身、沉下心、察实情、说实话、动真情,才能创作出让人感动、令人人深思、给人温度、催人奋进的新闻作品。

否则,所有看起来“正能量”的鸡汤新闻,最终都会成为读者的笑柄,更会成为历史的笑柄。

读者的眼睛,是雪亮的。

历史的眼睛,比群众更亮。

—END—

精华热点

精华热点